今天聊一个话题就是紫金九号,项目经常被个人拿来当做二手降价的典型,只不过这个项目的房源分布,以及最终的二手表现,其实还是有很大的差异。

下面就按这个项目做例子看看类似项目的买房逻辑。

项目情况2020年,名城地产以溢价率30.9%,成交楼面价22253元/平,拿下金山绿轴旧改的纯商地块,成为区域的地王。

最终给出的产品分布,与当时市场类似,混合搭配,楼王做2T2板楼,剩下做连廊2T4以及复式。

所谓的改善,仅仅是给了所谓的高端紫金系。

这种产品定位,放在目前市场,虽然改善盘已经对门槛有了很明显的界定,但是依然有类似的产品,简称刚需+刚改混合的轻改。

对于项目而言,2020年底领证上市,虽然2021年楼市回暖,出现了加价捆绑,项目也采取了额外加价。

最终这个项目的实际售价也很乱,大家基本都是记住了高峰期加价完3.2-3.5W的情况。

只不过回到首次开盘的时候,三栋住宅,覆盖了全部产品。

3栋住宅:

1#:连廊一层6户,中间97平,端头127平,备案均价30011

2#:楼王,2T2-156平,备案均价33896

7#:复式,110,146平,备案均价33243

看到这个定价,也很符合这种楼盘的定位,户型最大的楼王,定价最贵,复式主打得房率,单价也高于平层,最贴合刚需的连廊,定价最低。

项目首次开盘,还未有所谓的加价等。

对于连廊这栋楼的价格当时分析过,截个图:

当时对比的榕心映月,从连廊的对比来看,中高层端头比中户,贵3K左右。

这也导致这栋连廊楼,中户均价2.92W,端头3.16W。

二手分析带着这种价格逻辑再看看如今的二手情况,以今年的成交案例来看:

目前项目多种户型的成交均价基本都在2.4W左右。

这时候再去对比当初还没有额外加价的首开房源,就能看出差异了。

当时的价格:连廊中户97平(2.92W),连廊端头127平(3.16W),复式3.32W,大平层3.4W。

很明显的价格阶梯,只不过来到二手市场后,这个阶梯基本被磨平了。

这也就导致,这里面的亏损程序,呈现倒排,大平层最亏,连廊中户亏最少。

按照当初开盘价,中户2.92W,目前2.4W,下跌18%,所谓的楼王下跌30%。

如果是高峰加价的时候,那下跌就要再加10%。

这也就构成了对这个项目的认知,跌幅严重的项目。

只不过回头看首开的连廊中户,5年时间跌了18%。

对比金山的其他项目什么情况?

金城湾(超级大盘):2021年成交2.7W,2025年成交1.8W,下跌33%

中庚城(抗跌二手):2021年成交2.9W,2025年成交2.5W,下跌14%

采菊苑(金山小):2021年成交3.1W,2025年成交2W,下跌35%

葛屿新苑(安置房):2021年成交2.2W,2025年成交1.2W,下跌45%

从周边几种类型的二手走势对比来看,项目的中户也仅仅略跑输了因为靠正式划片金山中的中庚城,而大幅跑赢了板块的超级大盘、安置房、学区房。

这里面其实也能发现几个案例里面,跌最多的反而是安置房,当初房龄还不算太老的葛屿新苑。当然对于紫金九号,真正算的保值尚可的也就首期未加价的97平中户,剩余的高峰期加价,跌幅也不低。

其中楼王更是跌幅最严重的代表。

而这种市场逻辑的表现,在很多新盘都能找到影子。

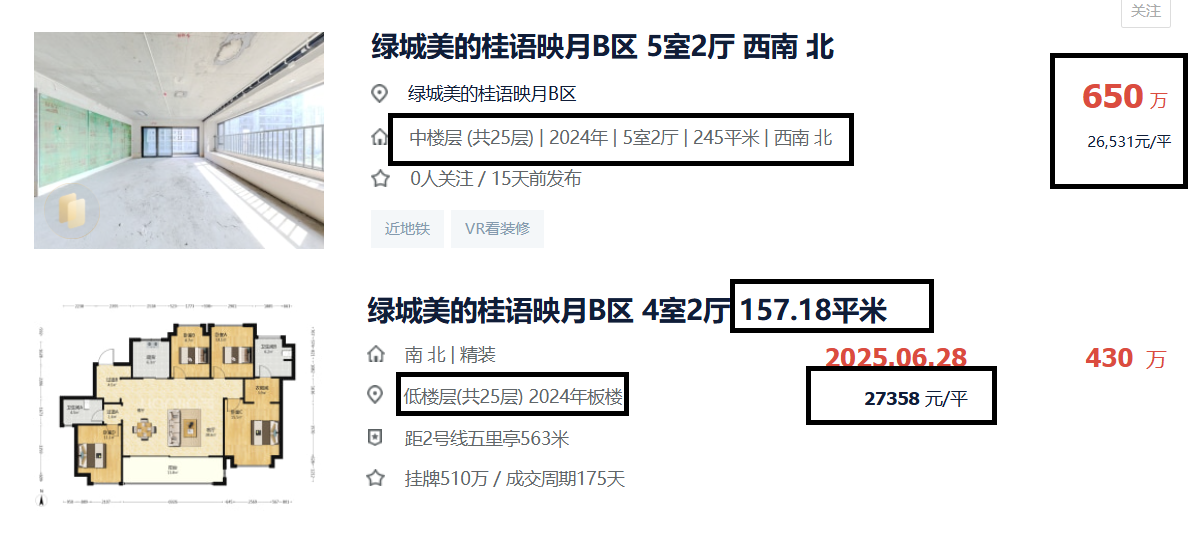

比如近期被刷屏的桂语映月,项目的二楼180平,单价2.1W。

打开二手平台,项目的楼王245平,挂牌单价都在2.4W-2.6W。

这栋楼王,当初设计又是保姆间,又是电梯隔离等,非常注意隐私的设计。

按照当时的开盘其他楼栋4W左右的价格,这栋是要破千万的存在。

只不过纯改善的项目,最终楼王同样没挡住大幅下跌,成了项目相对低价的房源。

原因为何,也很简单,项目失去了品质,就意味着改善盘的定价逻辑与实际物品不匹配了。

就如同经常说的那句:看的上的买不起,买的起的看不上。

回到紫金九号,同样如此。

这个项目每个产品,实际都是做大了。

连廊97,127平,同样是偏大,目前的2T2起步已经在125平左右,连廊超过110平,基本都卖不上总价。

相对而言,97平中户也是偏大,好在金山的刚需产品供应过少,加上项目价格下探,客源还有一些。

至于楼王157平,高层做2T2,公摊过大,加上非纯改善的定位,已经对楼王就是伤害。

项目偏偏品质也一般,交房后还闹减配维权。

注定了对于板块改善预算的客源吸引力不高,加上隔壁又供应了建发玺云和和玺,建发的品牌效应以及中式打造,很明显不是名城能对比的。

目前玺云149平精装中高层成交490W,对比紫金九号157平,差不多的户型都是2T2。

紫金即便目前成交来到2.4W,毛坯成交也要380W,加上精装差价,实际也要400W出头。

对比玺云差价80W左右,总价20%的空间,谈不上不可逾越,只能说项目的2.4W,也就目前市场的体现。

买房参考其实通过紫金九号的案例,其实也能发现在一个新盘的时候,定价逻辑完全是在项目自身做对比,楼栋位置好,梯户比好的单价自然高。

只不过到了真正的二手市场,总价是否有流动性才是最大因素。

这几年下来,刚需产品,就是89平三房两卫,40-60平的单身公寓或者两房,以及70多的三房一卫,市场流动性并不高。

对于刚改盘,125-135平的2T2,同样是面积的上限,再高对社区的挑剔度、区位的价值等也会上去。

至于改善盘,140-160平,同样是流动性的空间,超过了同样是乏力的。

只不过前几年还是有不少设计错配的产品,它们本来的去化也不算太好,在二手的流动性同样有问题。

一旦没了流动性,单价已经不再重要,只有降到市场能接受的总价才是关键。

所以能看到当没了品质的桂语,当初定位豪宅的大平层245平,也成了很难流动的房源。

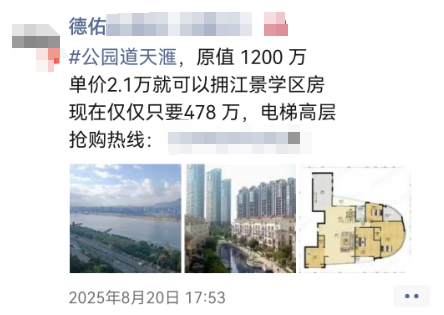

当然还有前段时间,刷屏的一些二手。

比如三环边的公园道一号,227㎡看江大平层,打出来:原值1200万元,单价2.1万/㎡,总价478W。

对于公园道一号,当初可是定位高端的看江大平层,豪华的地库、酒店式的入户大堂等。

3年前,就挂出一套特价二手,单价2.57W,只不过是低楼层。

如今单价更低,也非低楼层。

只能说这种情况,不好评价。

如同那句业主专门加我V,与我开头的第一句:你个刚需评价什么豪宅,你懂豪宅吗,老老实实看你的刚需房。

这么多年,被人喷过很多次,奈何还是只记得公园道壹号,杀伤力实在过大。

现在478W的公园道还是没到刚需的价格空间,只能等到有机会评论的时候。

综上,对于新盘的定价与最终的二手市场定价,其实很多产品都存在分歧。

买房的时候还是要评估,切勿错配,错配的代价很大,特别是那些大户型。

一旦错配,就会被一个叫刚需探房的人疯狂批评。