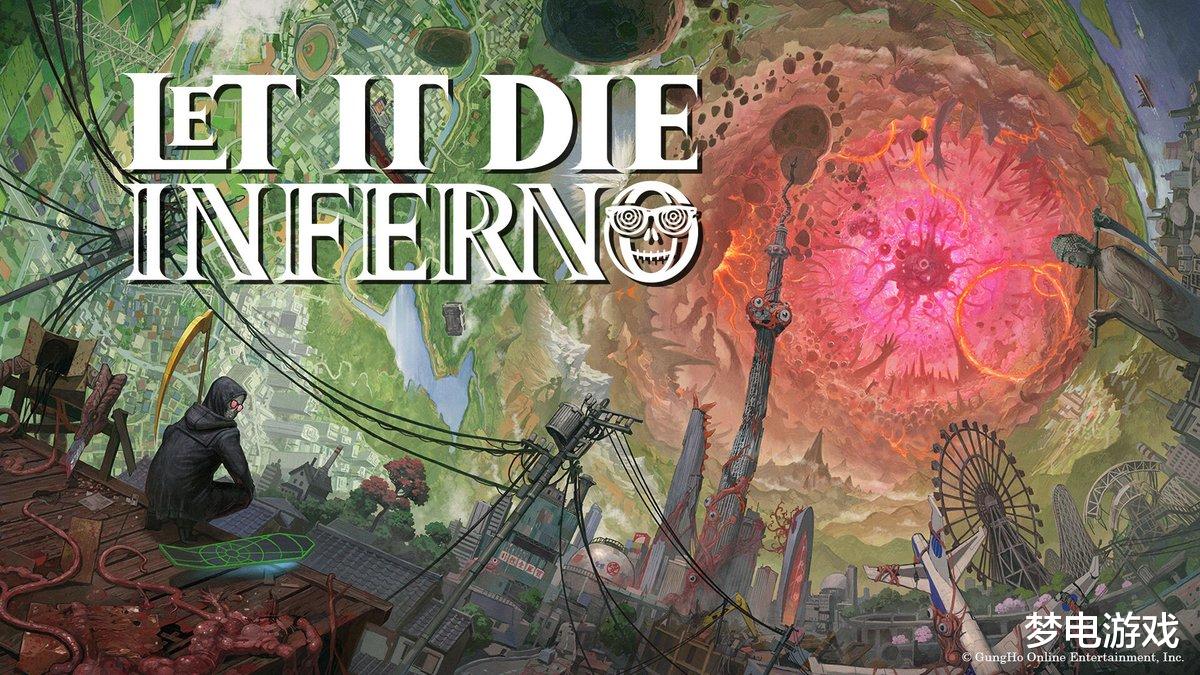

在上月底的 State of Play 发布会上,GungHo 正式公布了《Let It Die》系列全新续作《Let It Die: INFERNO》。这是一款Roguelike生存动作游戏,玩法上采用了当下流行的 “搜打撤”元素。而在本次东京电玩展期间,我们有幸采访了本作的制作人 「新英幸」 ,一起聊了聊本作背后的创新点。

Q:今天可能是有史以来线下游戏试玩我从来没有体验过的刺激,请问制作人《LET IT DIE: INFERNO》为什么会专门设计这样一个电击体验?这跟游戏有何关联?

新英幸:感谢您莅临我们在东京电玩展(Tokyo Game Show)的展位。

为了让参观者能切身体验《LET IT DIE: INFERNO》中那种**“一旦死亡,基本全部失去”的、既惊险刺激又充满不公的世界观,并将其以一种引人注目且能迅速被观众理解的方式传达,我们构思出了“地狱体感挑战”这一独特的企划,让参与者能全身心地感受那种“颤栗”。

(据宣传部门透露)这项企划不仅受到了《LET IT DIE》粉丝的喜爱,连海外的参观者也给予了超出预期的“太有趣了!”的评价,获得了极高的好评。

Q:前作《LET IT DIE》用“死神大叔”的电波广播把黑色幽默做到了极致;这一回《INFERNO》把舞台沉到“地狱门”深处,基调似乎更绝望。你们是如何在“末世残酷”和“荒诞搞笑”之间找平衡点的?有没有一条剧情支线,因为“笑到太出戏”而被整段拿掉?

新英幸:我认为,严肃的视觉效果和流行的氛围感的结合,正是《LET IT DIE》系列有趣之处。开发团队也非常重视这种 “趣味性”(ノリ)。在视觉设计上,我们力求将地狱般的诡异与超现实(Surreal)的物品进行组合,并通过过场动画的动作和角色的台词来营造黑色幽默。我认为由此诞生了《LET IT DIE》独有的氛围感。我们确实有因为太过荒谬而放弃的创意,但实际上,因为太过正经而放弃的创意更多。

Q:“撤离+轮回+PvEvP”听起来是把Roguelike、战术生存和异步乱斗揉在一起。请问在原型阶段,你们是先敲定了“超粒锂撤离”这个核心循环,还是先确定了“轮回世界”的刷新节奏?这两套系统第一次跑通时,最让你们惊喜(或者最崩溃)的数值爆点是什么?

新英幸:我认为将 PvEvP 融入 Roguelike 游戏,正是我们在考虑开发团队和游戏规模的前提下,为实现长期可玩性而重点规划出的形式。

我们首先确定了动作的操作手感,其次是单次游戏的循环(即“逃脱”),最后是长期游戏循环(即“世界循环”)。

然而,最困难的部分在于创建这样一个循环:它不能损害玩家在短期游玩中感受到的乐趣和爽快感——而这种乐趣和爽快感主要来源于战斗动作。

Q:角色设计从“滑板少年”到“电锯奶奶”都透着一股暴力潮玩感。想请教:当你们把“猎奇”与“商业可读性”同时写进需求文档时,美术团队如何确保玩家在8米开外就能一眼识别出敌我?有没有哪张原画被集体投票“太过头”而回炉?

新英幸:延续着《LET IT DIE》的世界观,团队成员们也深入思考并讨论了“如何超越前作?”和“如何让游戏更有趣?”等问题,最终将想法转化为实际成果。我们很少从“血腥(Grotesque)”或“商业性”的角度去进行讨论,更多的是抱着超越前作的决心推进项目。

创意被否决的情况,极少是因为“做得太过火”,而更多是因为“做得不够到位,显得很无聊”。

Q:轮回机制意味着地图、敌人、掉落、甚至天气都要在服务器端动态拼接,还要让PS5和PC玩家同场竞技。能不能透露一下,你们把“随机生成”与“网络同步”这两只猛兽关进同一个笼子时,踩过最大的坑是什么?最后是用算法优化、分区回滚,还是干脆给关卡做了“预制件池”来保稳定?

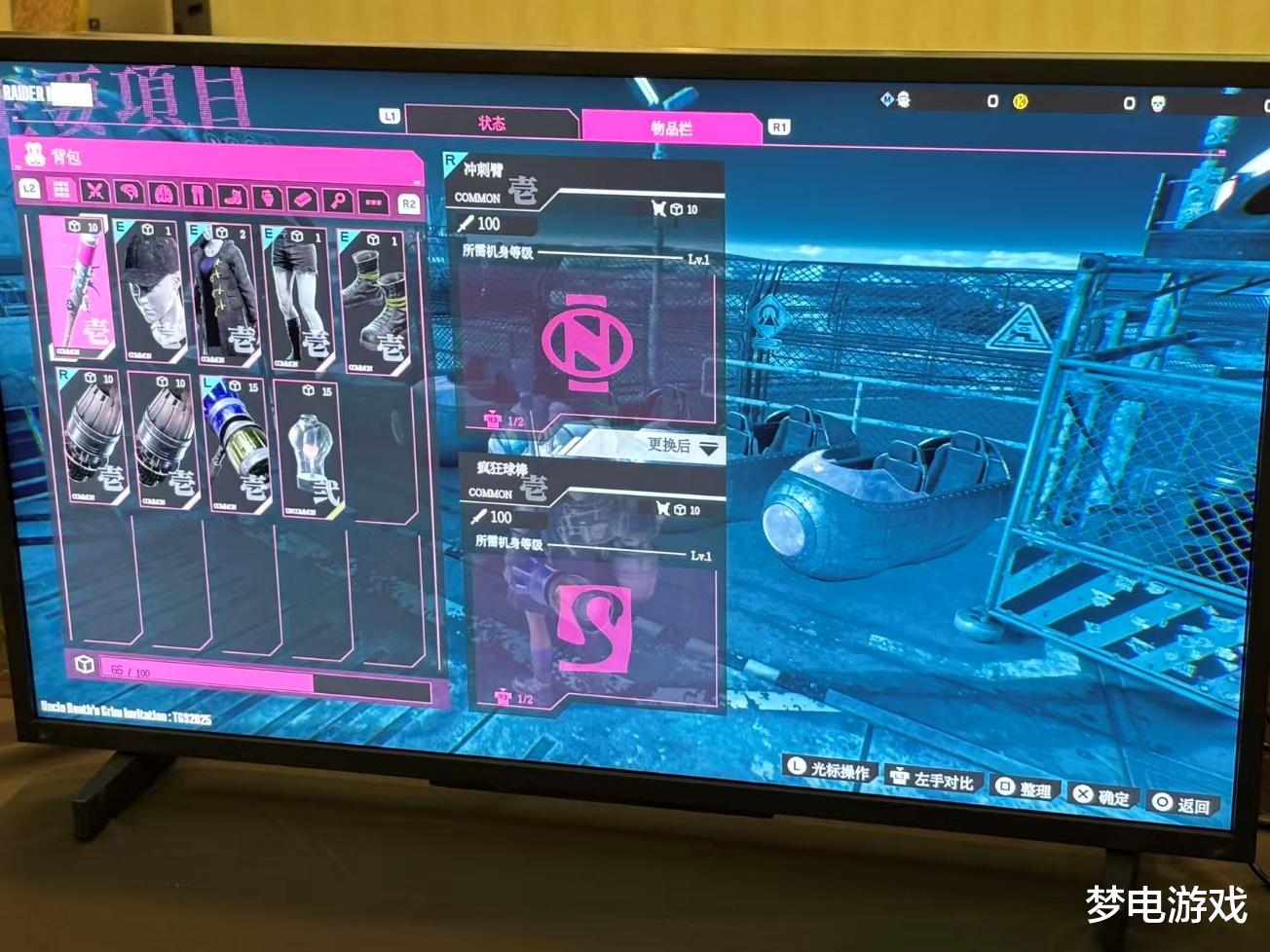

新英幸:这次的随机生成并非基于零基础的生成,而是将模式化的背景单元,按照算法进行组合来创建关卡。

它是在服务器端生成,然后在客户端进行渲染播放,其中单元、物品、敌人配置等各个元素的抽取都由各自独立的算法来驱动。这套机制是借鉴了开发《LET IT DIE》和《DEATHVERSE》两款游戏的经验,并针对本作进行了优化。

虽然这套系统本身没有出现大的问题,但由于本作背景视觉质量有所提升,图像设计团队在如何处理(或说“掩饰”)组合连接处的整合性方面下了很大的功夫。