一个“意外”如何开启了我们的世界

1940年9月的一个夜晚,伦敦的空气中没有雾,取而代之的是尖锐的防空警报。一种全新的、冷酷的战争形态正在上演。一千五百架德国飞机组成的庞大机群,如同遮天蔽日的金属蝗虫,将近两千吨炸弹倾泻在这座古老的城市。

这就是“闪电战”。在此之前,丹麦、挪威、荷兰、比利时接连沦陷。近四十万盟军士兵在敦刻尔克的海滩上经历了九个昼夜的煎熬,侥幸逃脱。但巴黎还是陷落了。

此时,整个欧洲的希望,脆弱地悬在了英吉利海峡对岸的那个岛国身上。

但情况岌岌可危。德国轰炸机如同乌云压城,而“狼群”般的U型潜艇则在周边海域布下了天罗地网,切断了补给线。英国,正在迅速变成一座饥饿的孤岛。

在这样的危急关头,任何能够扭转战局的科学技术,都成了黑暗中唯一的光。谁能先取得技术突破,谁就能为胜利的天平加上一枚关键的砝码。

与战争末期才登场的V2火箭和原子弹不同,有一种技术从战争一开始就发挥了至关重要的作用。它就是雷达。

在地面雷达站的指引下,英国皇家空军的战斗机在黑夜中起飞,迎击来犯之敌。但在茫茫夜色中,光靠眼睛和探照灯去锁定目标,无异于大海捞针。唯一的办法,就是抓紧时间完善雷达技术:提高它的分辨率,把它做得更小,小到可以塞进战斗机狭小的机舱里。

一个可以被装上飞机的雷达,不仅能帮助飞行员在云层上空锁定敌机,还能侦测到那些偷偷浮出水面换气的德国U型潜艇,打破海洋的封锁。

然而,所有这一切,都面临着一个巨大的技术瓶颈。

玻璃管的“玻璃心”

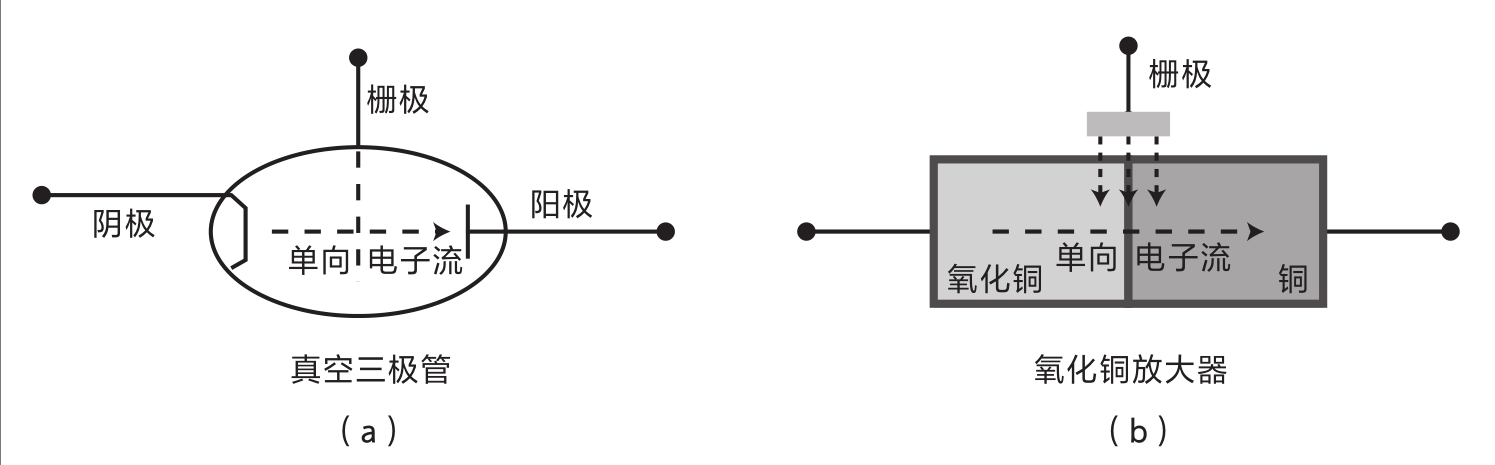

当时所有电子设备的心脏,是一种被称为“真空管”的玻璃器件。它的原理,是基于在真空中单向流动的电子。德福雷斯特在阴极和阳极之间插入一个“栅极”后,这个玻璃管就变成了放大器和开关,支撑起了早期的无线电和电话系统。

但在战争的迫切需求面前,真空管显得力不从心。

它最大的问题,在于它是一个“热”设备。它需要先把一根灯丝加热到通红,电子才能“蒸发”出来,飞向阳极。这个过程……很慢。

电子从阴极飞到阳极,是需要时间的。这个“飞行时间”限制了真空管的工作频率。对于无线电报那种频率不高的信号,它还能应付。但雷达波的频率比无线电报高得多,真空管的反应速度跟不上了。

这就好比你让一个气喘吁吁的信使,去追赶一辆高速列车。

频率上不去,雷达的分辨率就低得可怜,成了一个“近视眼”。德国飞机从法国西海岸起飞,不到半小时就能飞临英国上空,雷达的预警时间被压缩到了极限。

此外,真空管还有一系列令人头疼的“玻璃心”问题:

它耗电高,发热大。 这在需要上万个真空管的早期计算机中简直是灾难,操作员得时刻准备着替换烧坏的管子。

它很脆弱。 毕竟是玻璃做的,在颠簸的战斗机机舱或颠簸的军舰上,它的可靠性堪忧。

它体积大。 要把它塞进狭小的机舱,工程师们得掉光本就稀疏的头发。

在电话系统中,这个问题同样存在。当时的电话交换机依赖一种叫做“继电器”的机电开关。它通过电流产生磁场,吸合金属弹片来接通线路。这种开关速度更慢,而且金属弹片反反复复地碰撞,很容易磨损,甚至打出火星。在一个每天要处理数千万次通话的系统中,维修和替换成本高得惊人。

无论是为了打赢眼前的战争,还是为了未来更庞大的通信网络,世界都在迫切地呼唤一种全新的电子器件。

它必须是“固态”的,没有脆弱的玻璃外壳;它必须是“冷”的,不需要加热灯丝;它必须反应“快”,快到能跟上雷达波的节拍;它必须“小”,小到可以随身携带。

历史的目光,转向了一种在当时还显得非常神秘的材料——半导体。

“猫须”整流

在真空管独霸天下的时代,半导体一直是个“非主流”的角色。它最著名的应用,大概就是早期矿石收音机里那个被称为“猫须”整流器的玩意儿了。

早在1874年,德国物理学家布劳恩就发现了一个奇怪的现象。他用一根细金属丝,去触碰一块方铅矿石(一种半导体)的表面。他发现,在某些特定的点上,电流居然只能单向通过。

这个发现,就是“整流”。

但这个现象在当时完全无法解释。它更像是一种“黑魔法”。爱好者们需要拿着一根金属丝(“猫须”),在矿石表面上耐心地、碰运气式地到处“戳”,偶尔“戳”到一个正确的点,耳机里才能传来微弱的电台声音。

这种方式的成功率极低,而且极其不稳定,稍微一碰,信号就没了。至于为什么会这样,布劳恩自己也说不清楚。这个现象,就像一个等待理论解释的幽灵,在物理学界徘徊了几十年。

直到1939年,战争的阴云已经密布欧洲。在英国布里斯托尔大学,物理学家内维尔·弗朗西斯·莫特,终于想通了“猫须”整流的原理。

莫特用当时刚刚兴起的量子物理学,完整地解释了在金属和半导体接触的那个微观界面上,会天然地形成一个“能量斜坡”。电子就像水一样,只能顺着这个斜坡单向流动。

这个理论突破是革命性的。它意味着人们终于不用再像“巫师”一样,拿着金属丝盲目地“戳”矿石了。他们可以在理论的指导下,去“制造”这种金属-半导体点接触整流器。

英国人迅速抓住了这根救命稻草。他们发现,用“硅”这种半导体材料做出的整流器,稳定性很好。于是,他们立刻将其应用到了雷达上。

这解了燃眉之急。但问题又来了:当时的提纯技术很差,硅晶体里有太多杂质,导致整流效果还是差强人意。

时间不等人。1940年9月,就在伦敦被轰炸的同时,英国首相丘吉尔批准了一支科学家代表团,秘密访问美国,寻求技术支持。

来自“垃圾”的启示

美国的科研力量被迅速调动起来。在战争期间,美国政府在雷达项目上的投入高达30亿美元,甚至超过了原子弹项目的20亿美元。

一家在通信领域占据垄断地位的巨型企业,其下属的研究机构也积极参与了进来。这家机构的研究部主管,一位名叫凯利的人,在真空管领域有着丰富的经验。但他敏锐地预感到,真空管的时代即将结束,未来将属于半导体固态器件。

凯利开始加强实验室在硅半导体整流器方面的研究。

1940年3月6日,实验室里一位名叫拉塞尔·奥尔的冶金专家,正在摆弄一根黑色的硅棒。这批硅原料是从一家冶金公司订购的,纯度号称99.8%——在当时算是不错了,但按现在的标准看,基本等同于“垃圾”。

奥尔用手电筒对准这根硅棒,按下了开关。

就在光照亮硅棒的一瞬间,连接在硅棒两端的电压计,指针突然发生了剧烈的偏转!

正在做实验的另一位物理学家沃尔特·布拉顿被立刻叫了过来。他惊呆了。无论奥尔如何改变光照角度,这根硅棒都只在一个方向上有电流。

“单向电流”又现身了!

但这一次,情况完全不同。以前的单向电流,都发生在“界面”上——要么是真空管里阴极和阳极的“真空界面”,要么是“猫须”整流器里金属和半导体的“物理界面”。

可奥尔的这根硅棒里,并没有金属,只有半导体自己。

这是一个全新的发现:人们首次在半导体的“内部”,发现了整流现象。

布拉顿感到这很反常。纯净的硅应该是电中性的,内部不存在“能量斜坡”。就像一片平整的大地,水在上面是不会流动的。

而这根硅棒的内部,却仿佛一侧是高山,另一侧是谷底,天然形成了一个斜坡。

这股神秘的“内部”单向电流,是从哪里来的?

布拉顿的目光,立刻锁定了那“0.2%”的杂质。

他推断,一定是这批纯度不够的硅原料,在熔化和冷却的过程中,发生了奇妙的变化。杂质中混有的一些物质(带正电荷),使得硅棒的一侧能量升高;而另一些杂质(带负电荷),使得另一侧能量降低。

由于加热融化时密度不同,两种杂质自然分开,重的下沉,轻的上浮,各自占据了硅棒的两端。

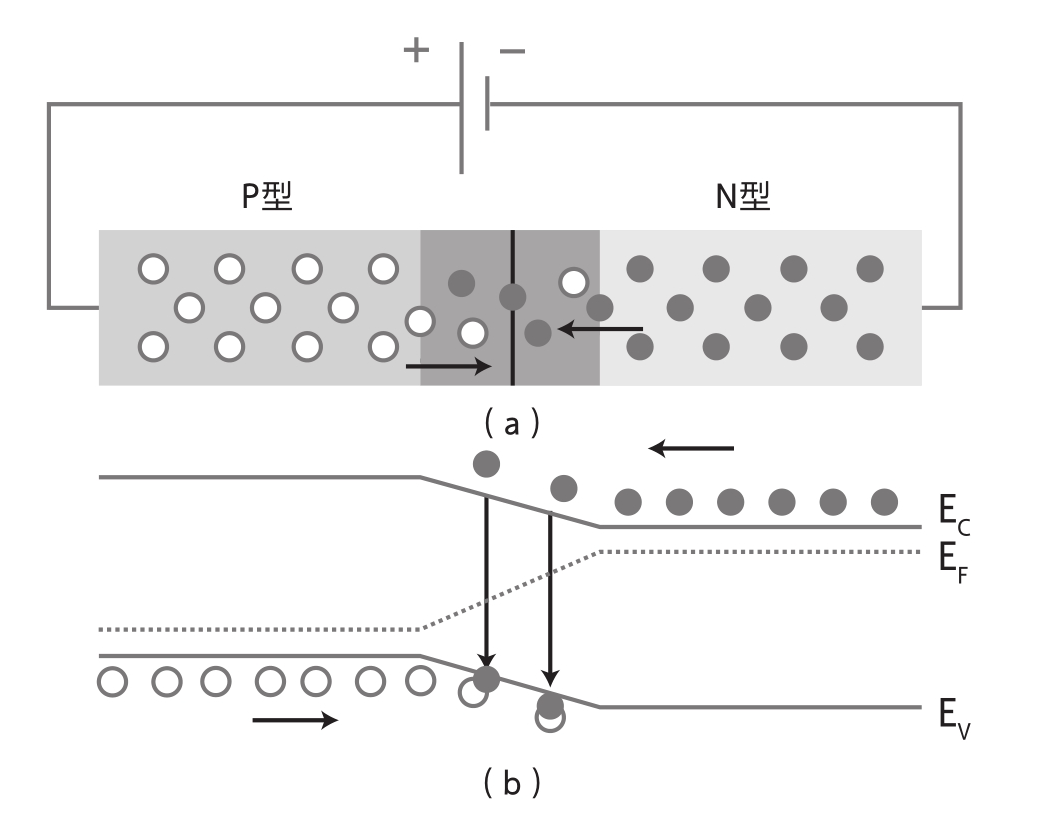

带正电荷的这端,后来被称为 P 型硅。

带负电荷的那端,被称为 N 型硅。

而奥尔手上拿着的这根硅棒,恰好就是位于 P型 和 N型 的分界线上!

这个分界线,就是鼎鼎大名的“PN结”。它天然地形成了一个从正到负的能量斜坡,迫使电流只能单向流动。

这需要多大的运气?你得碰巧拿到一根带有两种不同杂质的硅,而且一种杂质恰好带正电,另一种恰好带负电,它们还得在冷却时完美地分层,最后你还得恰好从分界线那里切下一小段……

就是这样一次“垃圾”造就的机缘巧合,让这个研究机构发现了通往半导体放大器之路上最关键的“PN结”。

那么,为什么只有光照时才产生电流呢?布拉顿猜测,这个能量斜坡可能被一个“闸门”挡住了。而光照的能量,就像一把钥匙,足以打开这个闸门,让电子得以越过斜坡,形成电流。

这个推论是革命性的。因为,如果光可以开闸,那么……电压呢?

如果能用一个外部电压,去控制这个“闸门”的开合,这不就是梦寐以求的固态开关吗?

一切似乎顺理成章。然而,一个突发事件打断了他们的计划。1941年12月7日,日本偷袭珍珠港。美国正式参战,所有的基础研究被迫暂停,实验室的科学家们被派去执行紧急的军事研究课题。

通往晶体管的道路,暂时被战争的硝烟掩盖了。

“优美的失败”

战争总会结束。1945年秋天,科学家们陆续回到了各自的研究岗位。那家庞大的研究机构非但没有在战争中受损,反而兴建了新的实验大楼。

新大楼坐落于新泽西州的默里山上,环境优美。它在设计上别具匠心:所有的楼宇都连接在一起,办公室和实验室被故意分开在不同区域,而通往侧翼的走廊被特意设计得非常长,一眼望不到头。

这一切的目的,就是为了“强迫”不同学科的科学家——物理学家、化学家、数学家、工程师——在走廊里、在餐厅里、在往返于办公室和实验室的路上,不断地“偶遇”、交谈、碰撞思想。

凯利,此时已经是机构的副总裁,他更加坚信半导体的未来。他下令重新组建了“固体物理研究小组”,目标只有一个:发明固态放大器。

这个小组的组长,被任命给了一个才华横溢、雄心勃勃但又有些爱出风头的理论物理学家——威廉·肖克利。

肖克利1910年出生于伦敦,3岁随父母回到美国。他聪明、自信,热爱攀岩,喜欢在宴会上变魔术,也喜欢在房檐上行走炫耀。凯利非常看重他的固体物理学背景,并在他见习期间就进行了一次关键谈话,向他描述了用固态电子开关,取代那些吵闹、易损的继电器的美好未来。

这个目标立刻点燃了肖克利。他将半导体放大器,作为自己最重要的研究目标。

很快,肖克利组建了一个学习小组,每周四下班后,大家一边喝茶吃点心,一边轮流讲解固体物理学的心得。

这个小组里,有那个发现“PN结”奥秘的实验物理学家,沃尔特·布拉顿。布拉顿出生于中国厦门,性格豪放,在面试时就直言不讳地告诉主管:“必要时我一定会顶嘴的。”

1945年,小组还缺少一个顶尖的理论物理学家。肖克利推荐了自己认识的约翰·巴丁。巴丁与肖克利和布拉顿截然不同。他额头宽大,戴着金属边框眼镜,性格极其安静、谦逊、有礼貌。他从小就喜欢摆弄“猫须”矿石收音机。

当时实验室没有多余的办公室,巴丁就和布拉顿共用一间。两位老朋友,一个擅长实验,一个精于理论,优势互补,相得益彰。

小组的讨论会通常由组长肖克利主持。他站在黑板前,写了又擦。布拉顿则大大咧咧,评论辛辣,经常和肖克利“叫板”。而巴丁总是安静地坐着,但他一开口,所有人都会情不自禁地听下去。

研究重新启动。肖克利拿出了自己战前就有的一个“优美”设想。

他回顾了德福雷斯特在真空管中的创造:在单向电流的通道中,插入一个“栅极”,用栅极的“电场”去调控电流,实现了放大。

肖克利觉得,可以“如法炮制”。

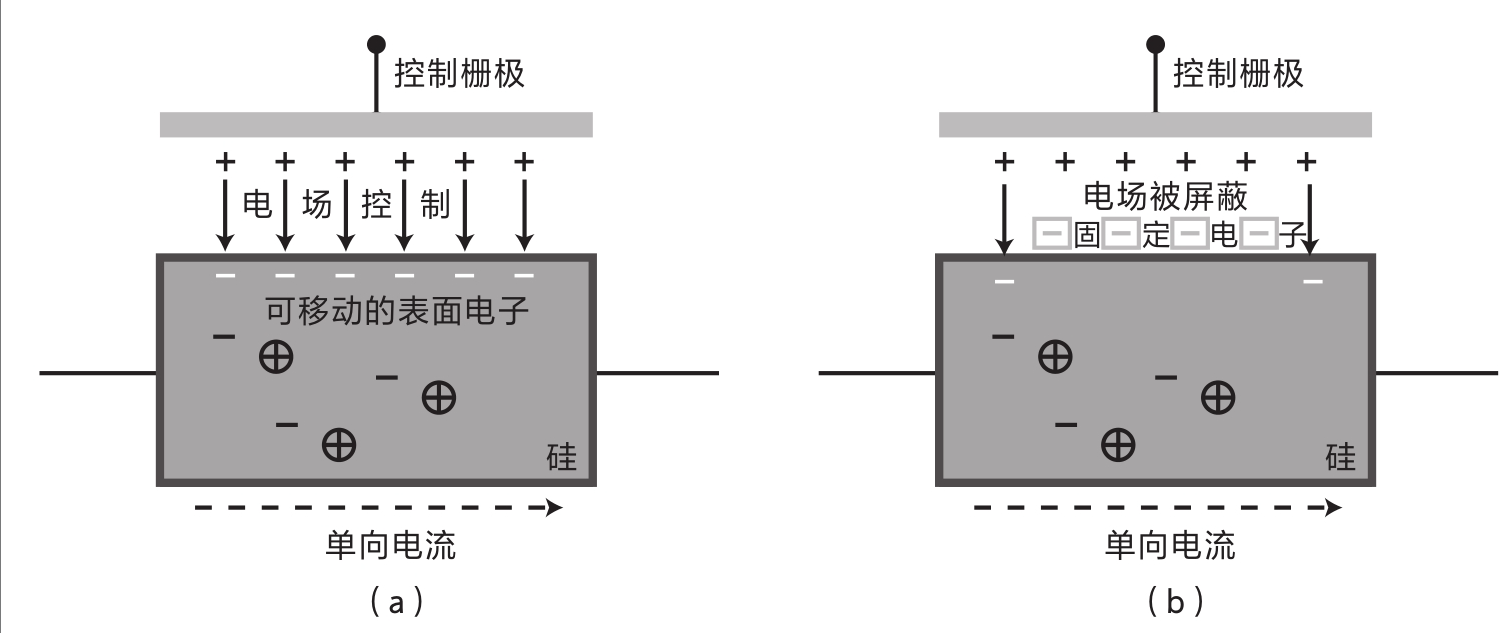

他的设想是:在一片硅的内部,先(用PN结)创造一个单向电流,然后在硅片的上方,再施加一个外部电压,用这个外部电压产生的“电场”,去调控硅片内部的单向电流。

这就是“场效放大”。

这个原理非常简洁、优美。1939年12月29日,肖克利就在实验记录本上写下:“我今天忽然想到,使用半导体材料而不是真空管来制造放大器,原则上是可行的。”

然而,当他们满怀希望地进行实验时,结果却惨不忍睹。放大效果还不到理论预想数值的千分之一。

电场的调控作用,似乎被硅表面的一种看不见的东西给“屏蔽”了。

肖克利陷入了困境。1945年10月,他把这个难题,交给了刚刚入职一周的“理论大脑”——巴丁。

巴丁,这位安静的物理学家,给出了一个关键的解释。他认为,在半导体的表面,天然存在着许多自由电子,它们被“固定”在了原处,动弹不得。正是这些“固定电子”,形成了一个“隐形盾牌”,屏蔽了来自上方的电场。

这就像电梯的金属外壳,会屏蔽掉你的手机信号一样。

在接下来的一年多时间里,布拉顿通过各种实验,证明了巴丁的这个“表面态”猜想,是正确的。

肖克利的“优美”设想,撞上了一堵名为“表面态”的墙。这是一次“创造性的失败”。它虽然失败了,却迫使团队搞清楚了半导体表面的真正秘密,为下一步的突破铺平了道路。

水滴、金箔和一把剃须刀

肖克利的“场效”思路走不通了。巴丁和布拉顿在原地踏步了一年后,决定另起炉灶。

时间来到了1947年秋天。

巴丁,这个安静的理论家,想起了自己儿时玩过的“猫须”收音机。那根反复触碰矿石的铜丝,一定给少年巴丁留下了不可磨灭的印象。

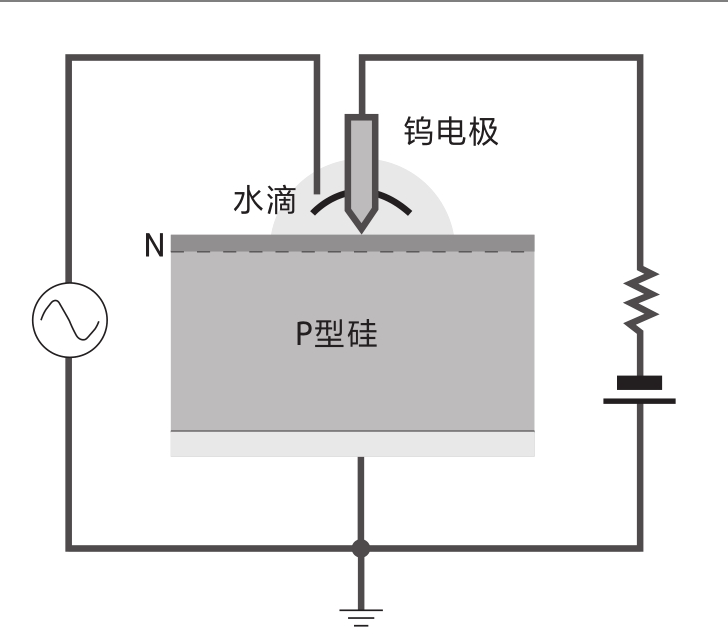

他想到了一个类似的点子:用一根钨丝触碰硅片。这不就是“猫须”整流器吗?但那是两个电极,只能整流。为了放大,必须有第三个电极来调控电流。

第三个电极放哪里?

此时,巴丁突然冒出了一个石破天惊的想法:用一滴水。

用水滴当电极?这听起来像是疯了,谁都知道水会造成短路。

但巴丁有他的道理。几天前,布拉顿的硅片不小心被低温箱里的水汽沾湿了,却意外地得到了微弱的放大效果。小组里的化学家吉布尼解释说:水分子可能“激活”并“释放”了硅表面那些讨厌的“固定电子”,从而清除了障碍。

布拉顿立刻动手。他用钨丝尖端刺穿一层蜡,在接触点滴上一滴水。

电流信号,果然放大了!虽然只有10%。

11月21日,布拉顿兴奋地逢人就说:“今天我参与了自己一生中最重要的实验。”

但放大倍数还是太小。12月8日,在午餐时,肖克利建议他们反向施加一个高电压试试。巴丁则想起了战时普渡大学的研究——掺了锡的“锗”晶体,比“硅”更耐高压。

当天下午,布拉顿找来一片耐高压锗片。电压放大了2倍,功率,竟然放大了330倍!

从“硅”到“锗”的这一转变,至关重要。

现在,只剩下最后一道难关:那滴不稳定的水。真正的器件里,是不能有水滴的。他们必须用一个“固态”的金电极来替代水滴。

化学家吉布尼再次救场。他建议,在锗晶体表面先长出一层薄薄的氧化物(绝缘层),然后在这层膜上再做出金电极。

12月12日,布拉顿准备测试。但他有个习惯,试验前总要清洗一下锗晶。结果……他没意识到,锗的氧化物,是溶于水的。

薄膜被他洗掉了。

布拉顿痛恨自己的失误,本想把这片锗晶扔掉。但转念一想,还是测一下吧。

奇迹发生了。

输出的电压,竟然得到了放大!

这个“意外”的发现,让所有人重新振奋。原来,根本不需要那层绝缘膜!

现在,只剩下临门一脚。布拉顿觉得,应该让两根电极(一根是之前的钨丝,一根是新的金电极)尽量地靠近。

要多近?

巴丁拿起笔,开始计算。他得出了结论:两个电极之间,至多间隔0.05毫米。一根头发丝的宽度。

这在1947年,是一个极高的工艺挑战。

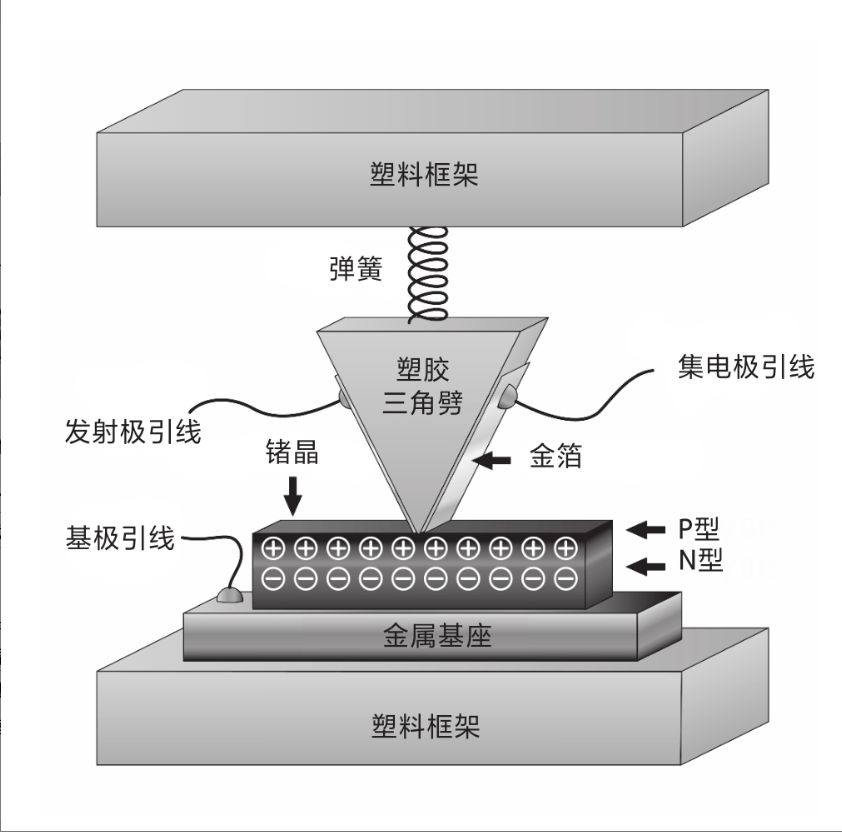

布拉顿急中生智,想出了一个天才般的“土办法”。

他让技师削出了一块小小的塑胶三角劈。

他用一片金箔,仔细地包裹住三角劈的两侧边缘。

接着,他摸出一片剃须刀片,像外科医生一样,屏住呼吸,小心翼翼地在三角劈的顶端,将金箔划开了一条窄窄的窄缝。

这就形成了两个微微分开的金电极。

最后,他做出了一个奇形怪状的、极其简陋的装置:

这个包着金箔的三角劈,窄缝朝下,压在一块N型锗晶上。一根弹簧,把三角劈固定在一个塑料框架上。

1947年12月16日,星期二。

在巴丁的注视下,布拉顿将一个小信号,送入了金箔一侧的电极。

在另一侧的输出电极上,他测量到——

电压,放大了4倍。

功率,放大了4.5倍。

成功了。

这个下午,布拉顿欣慰地一遍遍重复着实验。他一定想起了十年前,他的导师戴维森获得诺贝尔奖时,曾轻声对他说:“不用担心,布拉顿,有一天你也会迎来这一时刻的。”

巴丁则一如既往地平静。晚上他回到家,只是对妻子说了一句:“今天我们有了一些重要的发现。”

这个装置,比“猫须”多了一个电极。这多出来的一个电极,创造了历史。

演示、欢呼,与一个人的阴影

肖克利得知消息后,安排了一周时间,搭建一个可用于演示的电路系统。

12月23日,星期二。

下午,天空中飘起了雪花。实验室一号楼四层的会议室里,挤满了人。实验室的两位高层主管都来了。

但他们没敢通知副总裁凯利。他们担心,万一演示失败,凯利那爱尔兰式的暴脾气,会让所有人下不来台。

巴丁先向大家解释了原理。

然后,布拉顿带领大家来到实验室,亲自演示。他接通电源,拿起麦克风。如果麦克风的声音,经过这个新器件放大后,能驱动耳机发出声音,就证明成功了。

实验室里挤满了人,后面的人只好踮起脚尖。

布拉顿开始对着麦克风讲话。主管鲍恩在另一侧戴上了耳机。

所有人都盯着鲍恩。只见他的表情突然变了,仿佛在说:“这太不可思议了!”

他从耳机里,听到了清晰的、放大后的声音!

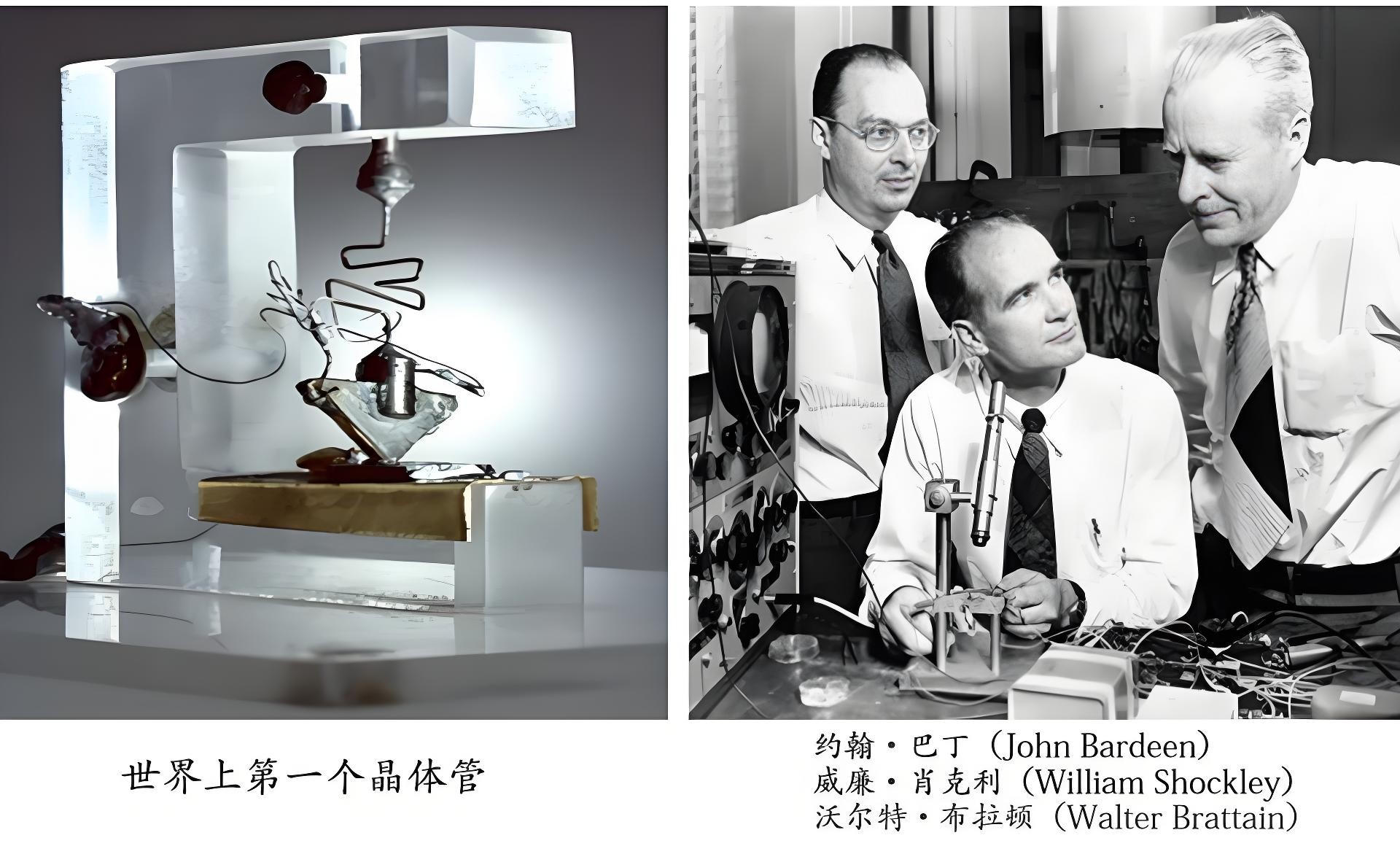

人群顿时欢声雷动。成功了!人类发明了第一个晶体管。

许多人跃跃欲试,抢着戴上耳机,想要亲耳见证这个奇迹。在一片赞美声中,另一位主管弗莱彻提出了一个挑战:你们能用它制作一个振荡电路吗?

就在大家热烈讨论时,鲍恩注意到窗外的雪越下越大,有转成暴风雪的迹象。他不得不打断了大家,让所有人赶紧回家。

当他们推开大门,亿万片六角形的晶莹雪花,在他们面前飘落。他们无法想象,若干年后,人类一年生产出来的晶体管,将远远超过这片土地上的雪花数量。

第二天一早,团队迫不及待地返回实验室,成功搭建了振荡器电路。

这个圣诞节,是他们收到的最好礼物。实验室的小组成员个个欢欣鼓舞。

除了一个人。

固体物理研究小组的组长——肖克利。

他脸色凝重,心事重重。他非但高兴不起来,反而感到一阵苦涩。

因为,提出这个新发明的,不是他。是他的下属,巴丁和布拉顿。

他隐约觉得,自己作为“发起并指导了这项研究任务”的领导者,所做的工作被忽略了。这让他感到了难言的不快。

“创造性失败”

圣诞节后,肖克利登上了开往芝加哥的火车,去参加物理学会年会。

车窗外,白茫茫的大雪遮盖了一切。他的心里也空荡荡的,一种挥之不去的挫败感油然而生。他觉得自己十多年的努力,没有直接带来第一个晶体管的诞生。今后站在台上接受鲜花和掌声的,将是巴丁和布拉顿。

他与两人的关系,发生了微妙的变化。

一想到布拉顿做的那个简陋的、“土法”的“点接触晶体管”,肖克利心中的妒意就越来越强。他清楚,那玩意儿虽然是发明,但根本不可靠,更没法大批量生产。

这绝不是他一开始设想的那个“优美”的“场效晶体管”。

在车厢里,肖克利回顾了过去两年的研究。他将其称为——“创造性失败”。

他认为,是自己首先提出了“场效”原理,虽然失败了,但这个失败是“创造性”的。是他的失败,才引导了巴丁和布拉顿的成功。他告诉自己:“个人的失败并不是对自己能力的贬低,而应当将失败看作通往进步的垫脚石。”

在芝加哥,新年前夜,肖克利在酒店房间里整理思路。几个月以来,他脑中一直有个朦胧的、更简洁的晶体管设想。

他觉得自己仍有机会。他要搞清楚背后的原理,想出一种“紧凑而优雅”的晶体管,完美地超越那个简陋的“点接触”版本。

那一晚,那个热爱攀岩、勇于挑战的肖克利又回来了。

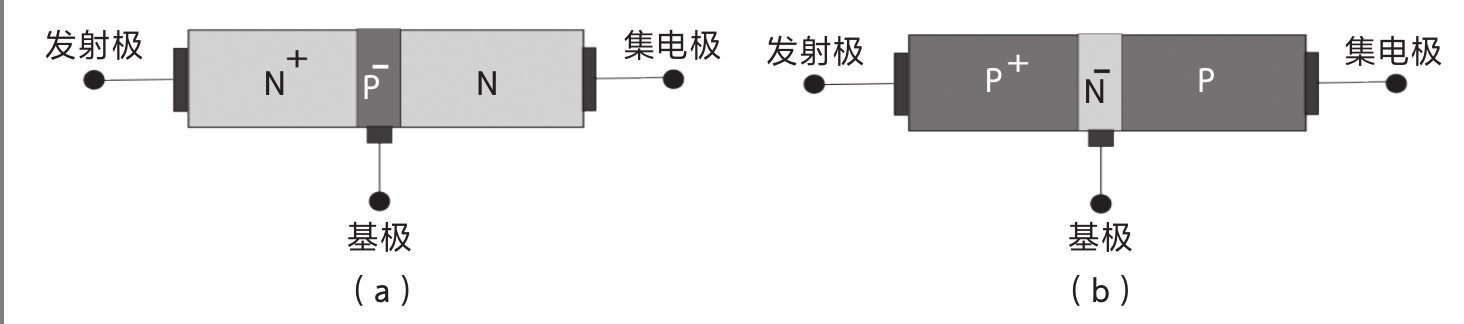

他迅速拿起笔,在纸上画下了一种全新的结构:

一层 N 型半导体。

中间一层 P 型半导体。

再一层 N 型半导体。

它就像一个“三明治”——两片面包(N型),中间夹一层火腿(P型)。

这个“结型晶体管”,背后的原理依然是调控单向电流。

第一层(发射极)负责提供大量电子。

第二层(基极)就像水闸,负责控制和引导。

第三层(集电极)负责把电子全部收集起来。

肖克利认为,只需向中间这层“火腿”注入微小的电流,就能在输出层得到巨大的电流,从而实现放大。

这一次,肖克利彻底抛弃了自己以前的“执念”——用“外部”电场来控制。他改用晶体管“内部”的中间层来控制电流。

这就完美地避开了巴丁发现的那个“表面态”的麻烦。

这个想法,比巴丁和布拉顿的“点接触”更高明。它三层紧密贴合,结构稳定,非常适合大规模制造。

第二天,1948年元旦,天还没亮,肖克利就起床奋笔疾书,写满了13页稿纸。

几天后,他信心十足地回到了实验室。他将稿纸归档,没有对任何人提起。

摊牌与“抢功”

然而,肖克利一回到实验室,就注意到一位专利申请代理员,正围着巴丁和布拉顿忙碌。

他俩正在申请“点接触晶体管”的专利。

这让肖克利吃了一惊。他的“三明治”晶体管还只是个理论,来不及申请专利了。他的骄傲瞬间消失,取而代之的是焦躁不安。

他决定摊牌。

他把巴丁和布拉顿叫到自己的办公室,摆出一副组长的姿态,宣称:他自己本来是可以写一份从他提出的“电场效应”出发、直到发明晶体管的专利申请文件的!

文质彬彬的巴丁简直不敢相信自己的耳朵。

牛仔出身的布拉顿则被惹恼了,这分明是他和巴丁的发明!他对着肖克利大喊:“可是比尔(肖克利的名字),这个发明对每个人都算得上是无比的荣耀啊!”

肖克利不肯让步。他直接去找专利代理员,要求把自己的“场效”想法,加入到巴丁和布拉顿的专利中。

然而,专利代理员经过调研发现:肖克利的那个“场效”想法,早在20年前,就被另一位物理学家申请过专利了。

这下,肖克利无话可说了。他想挤进这个重要发明人名单的希望,彻底破灭了。

巴丁和布拉顿松了一口气。但三人之间原本紧密的关系,就像钉进了一个木头三角劈,再也无法弥合。

肖克利不再与他们交流,决心独自搞定“三明治”晶体管。

1948年1月23日,肖克利在床上思考时,突然意识到了实现放大的关键:必须在发射极“重度掺杂”,并且基极(中间那层火腿)必须“很窄”。

他抓住了关键。但他守口如瓶。

戏剧性的一幕在2月18日发生。小组开会时,另一位研究员夏夫报告了一个奇异现象。他意外的实验结果,在无意中,完全证实了肖克利那个“三明治”理论的可行性!

敏锐的巴丁立刻指出,电荷是从半导体内部穿过去的。

肖克利惊愕万分。他突然意识到,如果自己再不公布,巴丁和布拉顿马上就会抓住这个先机,先于他提出来!

他立刻站起来,走到黑板前,将自己一个多月以来憋在心里的想法,一股脑地倾泻而出:“三明治”结构、少数载流子、内部扩散……

巴丁和布拉顿震惊了。他们既为这个天才的设想震惊,也为肖克利将这个想法压抑了这么久、而不与他们分享,深感失望。

当年6月,肖克利正式为“结型晶体管”申请了专利。

发明人一栏,只署了他一个人的名字。

发布会与“被发明”的闹剧

1948年夏天,实验室准备向公众发布“点接触晶体管”。

这个新器件需要一个名字。电子工程师皮尔斯想到了一个:它将电流从一个低“电阻”的端口,“转移”到了一个高“电阻”的端口。

“转移”(Transfer)+“电阻”(Resistor)= Transistor(晶体管)。

这个名字高票当选。

6月30日,新闻发布会在纽约举行。主管鲍恩手里拿着一个子弹壳大小的晶体管,向全场展示。他演示了放大声音,还用晶体管做的收音机,播放了当地的电台节目。

然而,在1948年那个酷热的夏天,公众似乎更关心街边的冰激凌。媒体的反应也异常冷淡。《纽约时报》只在第46版的角落里,用几行字做了报道,称它“只不过是一种真空管的固态替代品而已”。

发布会还伴随着一场闹剧。

就在发布会前几天,美国海军的一位上将突然打来电话,要求和实验室“联合发布”晶体管,理由是“他们那里的科学家同样发明了晶体管”。

这可把实验室高层吓坏了。肖克利和鲍恩赶紧飞到华盛顿去核实。

海军部的科学家展示了他们的“发明”,原理是用氧化铜和金膜。肖克利直接质问:“你们测试过放大性能和振荡功能吗?”

对方承认,没有。

肖克利继续要求核实关键数据,对方也无法提供。

15分钟后,美国海军部撤回了“共同发布”的要求。

另一场“抢功”风波来自普渡大学。本泽教授的小组,在半年前也几乎发明了晶体管。本泽曾向布拉顿透露过“让两个接触点靠近”的想法。布拉顿当时心都快跳出来了,故作镇静地岔开了话题,然后回去加快了专利申请。

当本泽在发布会现场看到演示时,他只能怔怔地站着,说不出话来。贝尔实验室,终究是技高一筹😀。

无法弥合的裂痕

历史被书写的方式,往往比历史本身更耐人寻味。

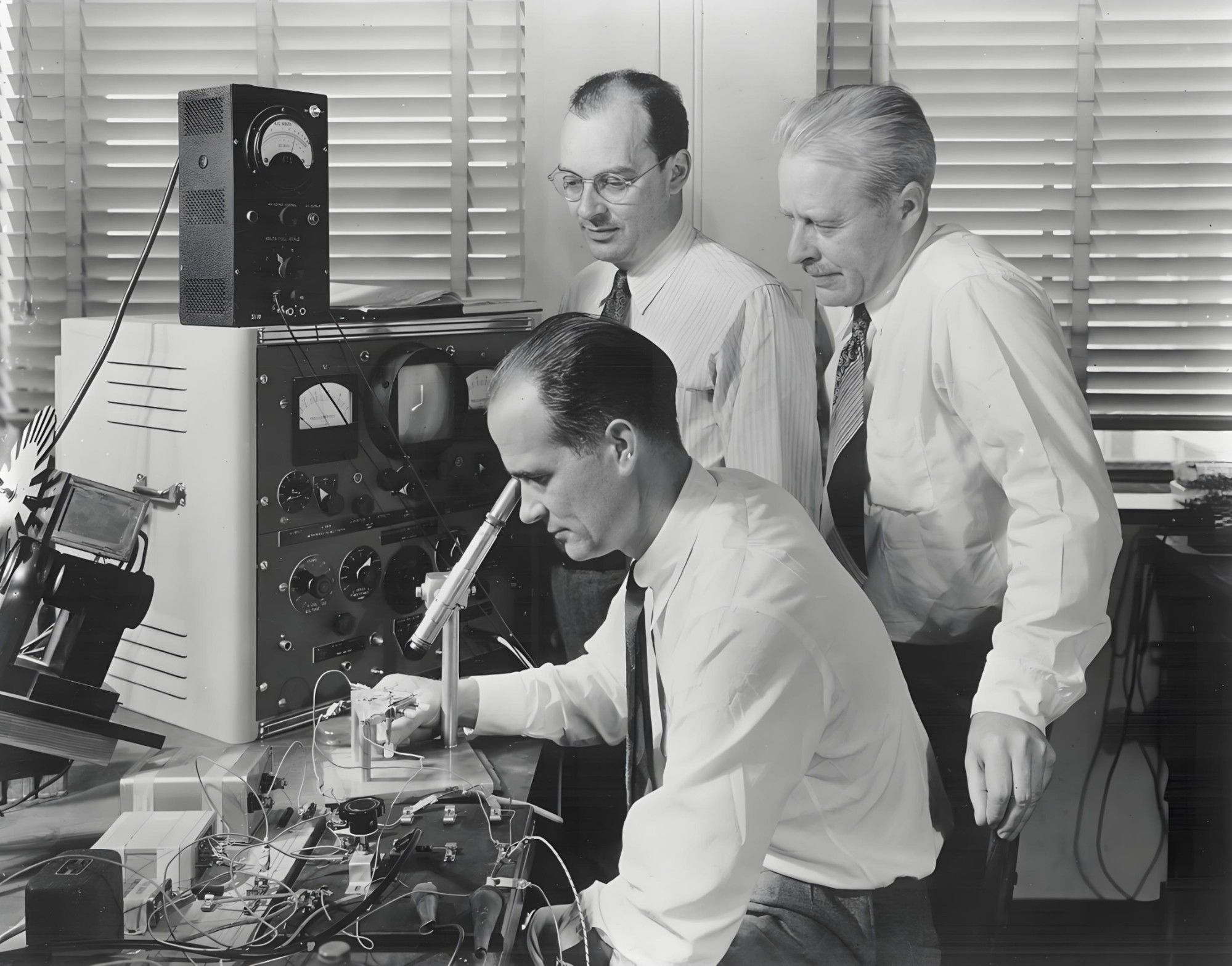

在实验室为晶体管拍摄官方照片时,出现了一个著名的“摆拍”:

组长肖克利,端坐在C位,像模像样地操作着显微镜,“观察”着那个点接触晶体管。

而真正的发明者——巴丁和布拉顿,则像两个恭敬的学生,一左一右地“站”在旁边,观摩老板“做实验”。

巴丁后来回忆道:“沃尔特(布拉顿)肯定恨死这张照片了。”

1956年11月1日早上,巴丁正在厨房煎蛋。收音机里突然传来一则消息,他手中的煎锅失手掉在了地上。

消息宣布:他,与肖克利、布拉顿,因为“对半导体的研究和对晶体管效应的发现”,共同获得了诺贝尔物理学奖。

在瑞典,三个人受到了众星捧月般的欢迎。他们坐在一起,试图用美酒忘记过去的不快。

然而,一切都是徒劳。

早在发明点接触晶体管的那一刻,当肖克利的脸上没有喜悦,只有阴沉时;当他独自登上开往芝加哥的火车时;当他秘密申请“结型”晶体管专利时……一道深深的裂痕,就已经刻在了三人心里。

这个裂痕,再也无法弥合。

晶体管的发明,不是一个“天才在浴室中大喊尤里卡”的童话。

它是一场漫长的、跨越几十年的接力赛。它始于战争的迫切需求,建立在无数次“创造性失败”的基石之上。它依赖于一个庞大机构中有意设计的“跨学科交流”。它充满了“偶然”的运气——奥尔那根“不纯”的硅棒,布拉顿那次“手滑”的清洗。

它更是一个关于人性的故事。它关于布拉顿的灵巧双手,关于巴丁的深邃理论,也关于肖克利那无法遏制的雄心、嫉妒,以及他那同样不可否认的天才。

这三个人,以一种最紧密、也最痛苦的方式,被捆绑在了一起。他们共同开启了一个时代,然后,分道扬镳。

许多年后,当其中一位发明者布拉顿被年轻人收音机里传来的震耳欲聋的摇滚乐吵醒时,他甚至开玩笑说,自己真后悔发明了晶体管。