1392年,中国历史上权力最大的皇太子朱标去世,朱标的去世让他的父亲明太祖朱元璋悲痛万分,随即朱元璋册立朱标最年长的儿子朱允炆为皇太孙,希冀把皇位传到朱标这一脉。

1399年七月,北平燕王府中燕王朱棣攥着朱允炆削藩诏书的指节发白,道衍和尚在一旁低声说道:“王,此时不起兵,他日必为鱼肉。”

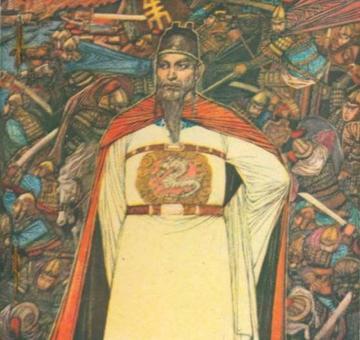

最终,那面写着“清君侧,靖国难”的大旗在北平被高高举起,四年靖难之役,伏尸百万,明朝皇权在叔侄相残的血火中完成更迭。

可历史总有“如果”:若那个被朱元璋倾注毕生心血、被朝野视为“定海神针”的太子朱标没有早逝的话,反而顺利接过朱元璋的皇位,哪怕他只做一天皇帝,再传位给儿子朱允炆,朱棣还会有勇气踏上造反之路吗?

要回答这个问题,不能只凭“假设”空谈,需从明代宗法制度的核心、朝堂实力的博弈、宗室关系的羁绊,以及历史变量的蝴蝶效应中,拆解这场权力游戏的底层逻辑。

在封建王朝,“合法性”是皇权的命根子。朱元璋登基后,为了避免后世皇子争位,早早定下“嫡长子继承制”,并写入《皇明祖训》:“凡朝廷无皇子,必兄终弟及,须立嫡母所生者。庶母所生,虽长不得立。”这套规则,成了明代皇权传承的“铁律”,而朱标,正是这套规则的“完美载体”。

朱标是朱元璋的嫡长子,从出生起就被当作继承人培养。1368年朱元璋开国登基,便册立年仅13岁的朱标为太子,比朱棣(时年8岁)等弟弟们更早获得“法定继承人”的身份。

此后25年,朱标以太子身份监国,处理朝政,从李善长、徐达到宋濂、刘基,明朝开国的文臣武将几乎都曾辅佐过他,早已形成“天下共认”的接班人形象。

这种“正统性”有多重要?看历史上朱允炆的困境就知道了。朱标去世后,朱元璋跳过儿子们,直接立朱允炆为皇太孙,看似符合“嫡长孙”身份,实则打破了“父死子继”的常规流程。

在古代宗法体系里,“祖父传孙”始终不如“父亲传子”来得顺理成章,这就像一棵大树,主干(朱标)断了,直接让旁枝(朱允炆)接主干,难免让其他枝干(朱棣等藩王)心生质疑:“凭什么是他?”

而朱标若继位一天,哪怕只是举行登基大典、接受百官朝拜,再下一道传位诏书给朱允炆,情况就完全不同了。

这相当于完成了从“朱元璋(父)→朱标(子)→朱允炆(孙)”的完整传承链,朱允炆的皇位从“祖父指定”变成了“父亲正传”,法理上无懈可击。

朱棣若想造反,首先要面对的就是“否定这套传承”的难题。他总不能说“我爹(朱元璋)立朱标没错,但朱标传儿子错了,该传我这个弟弟”吧。这在《皇明祖训》里找不到任何依据,反而会坐实“谋逆”的罪名。

要知道,朱棣后来起兵,最核心的借口就是“朱允炆继位不合礼法,被齐泰、黄子澄等奸臣蛊惑”,可若朱标先继位再传位,这个借口就成了无稽之谈。

历史从不缺“法理之争”的案例。比如元朝,从元世祖忽必烈去世后,皇位传承多次跳过“父死子继”,导致几十年内乱,最终加速王朝衰落。

明代的“嫡长子继承制”本就是朱元璋吸取前朝教训的产物,而朱标正是这套制度的象征。只要朱标完成哪怕一天的继位流程,就等于给朱允炆的皇位盖上了“法理钢印”。

朱棣若造反就是在挑战朱元璋亲手定下的祖制,挑战整个文官集团和宗室认可的宗法秩序,这意味着他不仅要对抗朝廷军队,还要对抗天下人的“正统观念”,这种压力,远非历史上“清君侧”的口号能化解。

靖难之役中,朱棣能以北平一隅对抗全国,很大程度上是因为朱允炆手里“没人可用”。朱元璋晚年为了给朱允炆继位“扫清障碍”,大肆清洗开国功臣:蓝玉案株连1.5万人,到朱允炆继位时,能打仗的将领只剩擅长防守的老将耿炳文和纸上谈兵的李景隆等人。

可如果朱标活着,这一切都不会发生。因为朱元璋清洗功臣的核心原因,是担心“朱允炆年轻镇不住”,而朱标则不同,他既有25年监国经验,又深得功臣集团拥护,朱元璋根本没必要“替儿子杀人”。

先看看朱标身边的“太子党”有多强:

文官集团:李善长(开国第一文臣,熟悉朝廷典章制度)任太子少师,宋濂(明初文坛领袖,朱标老师)任太子赞善大夫,刘基(刘伯温,谋略无双)虽与李善长有矛盾,但始终认可朱标的正统地位。这些人若在,朱允炆继位后,削藩不会像历史上那样“急功近利”,齐泰、黄子澄之所以敢一年内废五王,逼死湘王朱柏,就是因为他们缺乏治国的政治经验,而李善长、刘基、宋濂等人若在必然会提出“推恩令”式的温和策略,逐步削弱藩王权力,而非直接激化矛盾。

武将集团:徐达(开国第一武将)任太子少傅,常遇春(开国名将,朱标的岳父)任太子少保,蓝玉(横扫漠北的名将,朱标太子妃常氏的亲舅舅)更是“太子党”核心。蓝玉有多能打?1388年时,他率15万大军北伐,在捕鱼儿海大败北元,俘获北元皇帝次子、妃嫔、大臣等数万人,彻底摧毁北元主力。这样的将领若在,朱棣的北平边军根本不够看,要知道,朱棣起兵时只有3万兵力,而蓝玉麾下仅精锐骑兵就有5万,更别提朝廷掌控的全国卫所兵力。

更重要的是,这些功臣与朱标不仅是“上下级”,更是“利益共同体”。蓝玉是朱标妻舅,徐达之子徐辉祖是朱标心腹,李善长的儿子娶了朱标的妹妹。他们的权力地位与朱标的命运绑定,若朱标传位朱允炆,他们必然会全力辅佐,绝不可能像历史上那样被清洗,导致朱允炆无将可用。

历史上朱棣能成功,有两个关键“真空期”:一是功臣断层,朝廷无将;二是朱允炆决策失误,比如误用李景隆,多次错过消灭朱棣的机会。可若朱标在,这两个真空期都不会存在。

先说军事上:蓝玉若在,朱棣很可能根本就不敢起兵。因为蓝玉是完美压制朱棣的将领,他熟悉北平地形(曾多次北伐经过北平),又擅长骑兵作战,朱棣的“靖难军”根本无法像历史上那样在白沟河、东昌等地反复拉锯。要知道,李景隆率50万大军都打不过朱棣,而蓝玉率15万就能横扫漠北,双方军事能力差距悬殊。

再说政治上:太子党的文臣也绝不会让朱允炆一刀切的削藩,肯定会让朱允炆制定“分化藩王”的策略,比如对秦王、晋王等与朱棣有矛盾的藩王进行安抚,许诺他们保留部分权力,让他们站在朝廷一边。朱棣起兵时,之所以能获得部分宗室支持,是因为朱允炆一刀切的削藩政策让所有藩王恐慌,而若朝廷采取“区别对待”,朱棣就会陷入“孤立无援”的境地。

除了法理和实力,还有一个容易被忽视的因素:朱标在藩王中的“威望”。这种威望不是靠权力压迫,而是靠“长兄如父”的亲情积累,它像一道无形的枷锁,让朱棣很难生出“反心”。

据《明史・兴宗孝康皇帝传》记载,朱标“性仁厚,友爱诸王”。朱元璋脾气暴躁,诸王犯错时几乎都是朱标出面求情。

比如秦王朱樉(朱元璋次子)在西安封地胡作非为,强抢民女、滥用民力,朱元璋气得要废了他,是朱标哭着求情,列举朱樉早年随父征战的功劳,才让朱元璋作罢;晋王朱棡(第三子)在太原犯错,也是朱标亲自去太原调查,帮他掩盖过错,带回南京向朱元璋解释;就连朱棣,早年在北平与燕王府官员发生矛盾,被朱元璋问责,也是朱标从中调和,才让他免于处罚。

这种“救命之恩”,让诸王对朱标既敬畏又感激。朱棣后来在《明太宗实录》里回忆:皇太子仁慈,每念及诸弟,必多保护,吾等得以今日,皆皇太子力也。

可见在朱棣心中,朱标不仅是兄长,更是“保护伞”。这种心理状态下,哪怕朱标传位朱允炆,朱棣也很难生出“对抗兄长之子”的念头,就像一个人再野心勃勃,也不会轻易背叛曾多次救自己的兄长,更不会去攻打兄长留下的基业。

很多人认为朱棣天生有野心,其实不然。朱元璋和朱标在世时,朱棣虽在北平积蓄实力,但始终不敢表露反心,他知道只要朱元璋和朱标在,他就没有任何机会。

真正让朱棣下定决心造反的是朱允炆的“赶尽杀绝”,朱允炆刚一继位,就任命齐泰为兵部尚书、黄子澄为太常卿,开始削藩;当年七月,削周王朱橚(朱元璋第五子),将其贬为庶人,流放云南;1399年四月,削齐王朱榑(第七子)、湘王朱柏(第十二子)、代王朱桂(第十三子)、岷王朱楩(第十八子),其中湘王朱柏不堪受辱,自焚而死。

这一系列操作,让朱棣意识到“下一个就是自己”。他后来在《靖难檄文》中说:“皇考宾天,奸臣齐泰、黄子澄等,不遵遗诏,朋比为奸,先削诸王,害我骨肉,湘王自焚,周王被囚,我等诸王,皆有危亡之祸。”

可见朱棣起兵的核心动机最初是“自保”,而非“夺位”,至少初期是这样,毕竟当时朱棣也没想到他最后能赢。

可若朱标在,这种“被逼反”的情况就不会发生。朱标深知诸王性格,不会像朱允炆那样一刀切削藩,而是会采取“软手段”:比如逐步收回藩王的兵权,但保留其封地和俸禄;或者将藩王的儿子调到南京任职,作为“人质”,既不激化矛盾,又能控制藩王。

这种情况下,朱棣没有“性命之忧”,自然不会冒险造反,毕竟造反成功率极低,一旦失败,就是满门抄斩的下场。

可能有人会问:“朱标只做一天皇帝,真的能有这么大影响吗?”

答案是肯定的。因为在封建皇权体系里,“继位”本身就是一种“权力确认”,哪怕时间再短,只要完成了法定流程,就会产生不可逆转的影响。

最典型的例子就是朱棣的儿子明仁宗朱高炽,朱棣常年北伐,都是由朱高炽监国,朱高炽的情况可谓与朱标相似极了。但是朱高炽远不及朱标,因为朱标能让诸弟拜服,而朱高炽的两个弟弟汉王朱高煦和赵王朱高燧都对皇位虎视眈眈,想把他扳倒取代成为太子。

后来朱高炽在位仅10个月,就因病去世,传位给儿子明宣宗朱瞻基。当时汉王朱高煦就想效仿朱棣造反,可最终失败了。

为什么?因为朱高炽已经完成了从“朱棣→朱高炽→朱瞻基”的传承,朱瞻基的皇位法理是非常正统且无懈可击的,而朱高煦的造反时找不到能让舆论信服的理由,最终被朱瞻基轻松平定。

而比朱高炽威望还高的朱标哪怕只做一天皇帝,也能让百官和宗室认可“朱标传位朱允炆”的合法性。而朱棣若造反,就会像朱高煦一样,成为“人人喊打的逆贼”,根本得不到任何支持。

如果朱标继位一天传位朱允炆,朱棣没有造反,明朝的历史会发生巨大改变:

政治上:不会出现“藩王造反成功”的先例,后世藩王不敢轻易挑战皇权,明朝的宗室问题会得到更好的解决。

经济上:靖难之役导致河北、山东等地民生凋敝,大量人口死亡,经济衰退。若没有这场战争,明朝的经济会更快恢复,“仁宣之治”可能会提前到来。

军事上:蓝玉等功臣不会被清洗,明朝的军事力量会保持强大,对蒙古的威慑力会更强,可能不会出现后来的“土木堡之变”那样的惨败。

当然,历史没有“如果”,但这种假设并非毫无意义,可以看到朱标的早逝,不仅是他个人的悲剧,更是明朝的悲剧。如果朱标能多活一天,或许明朝就能避开叔侄相残的血雨腥风,走向另一条更光明的道路。

朱棣的造反,本质上是“法理缺失 + 实力真空 + 被逼无奈”的共同结果。而朱标活着,恰好能填补这三个漏洞,他能给朱允炆带来法理正统,能保留功臣集团形成实力压制,能以亲情和威望让朱棣不敢反、不能反、不愿反。

历史从不善待“假设”,但假设能让人更清晰地看到历史的真相,那就是靖难之役不是“必然”的,而是“偶然”的,是朱标早逝、朱元璋清洗功臣、朱允炆削藩失策等多个偶然因素叠加的结果。如果其中任何一个因素发生改变,比如朱标活到顺利继位哪怕只有一天,明朝的历史就会改写。