就像九边老师说的,当我们把目光从网络骂战移开,站在历史长河回望,会发现这场"婚姻革命"其实早有端倪。记得小时候村里王婶常说"嫁汉嫁汉,穿衣吃饭",如今写字楼里的95后姑娘们早把这观念扔进了垃圾桶。城市化的浪潮像台巨型粉碎机,把延续千年的婚姻逻辑碾得七零八落——物业公司取代了修水管的丈夫,外卖平台顶替了做饭的妻子,连生孩子都能找试管婴儿代劳。

这让我想起《小妇人》里那句:"女人有自己的思想与灵魂,她们不止有心灵,还有智慧和才能。"只是没想到,当女性真正觉醒时,最先受到冲击的竟是婚姻这座围城。

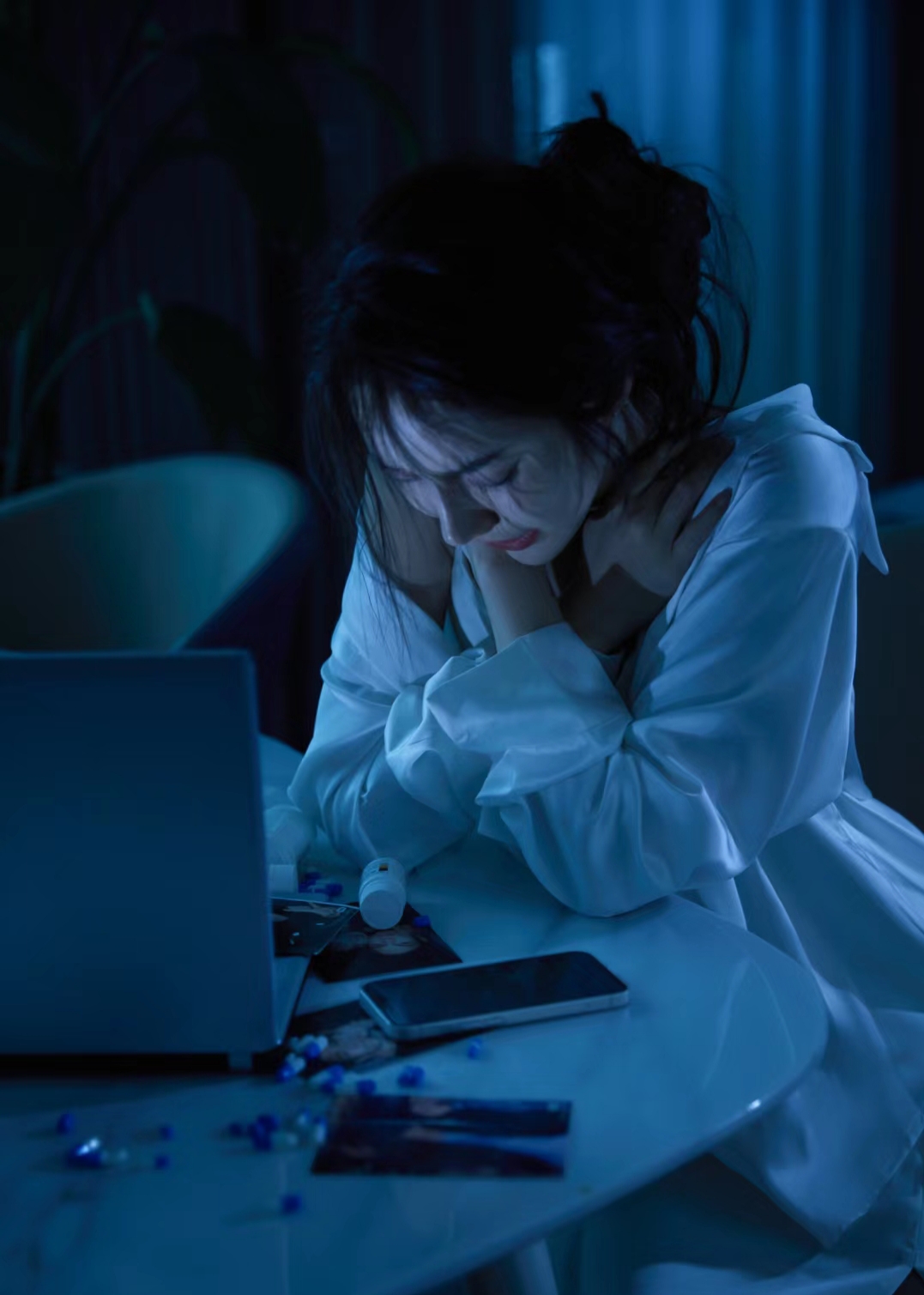

翻开朋友圈,总能看到两种截然不同的生活图景:已婚同事在深夜吐槽"丧偶式育儿",单身闺蜜却在滑雪冲浪玩剧本杀。这种割裂感背后,藏着个扎心的事实:婚姻这个延续千年的生存联盟,正在变成当代年轻人的"奢侈品"。

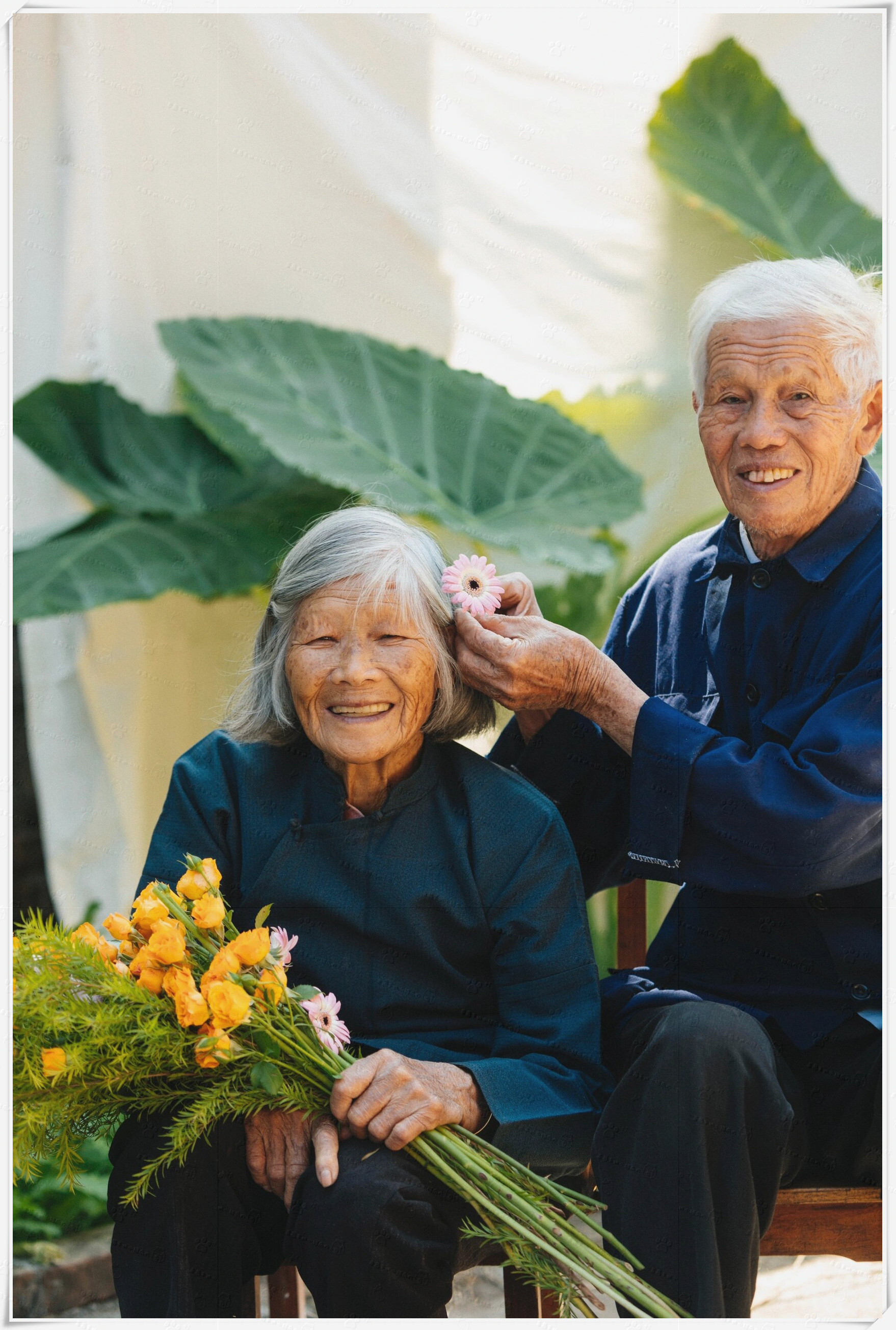

回看爷爷奶奶那辈,婚姻就像农村的土灶台,再难用也得凑合。男人是挣工分的"永动机",女人是全能家务AI,两口子捆在一起才能对抗饥荒、疾病这些生存怪兽。我二叔公常说:"当年娶媳妇就图个暖被窝的,哪像现在小年轻还要讲什么灵魂共鸣。"这话糙理不糙,那时的婚姻本质是份"人寿保险",爱情?那得排在活命后面。

但时代变了。当外卖小哥30分钟送达热饭,当保洁阿姨两小时搞定全屋打扫,传统婚姻的实用价值就像BP机一样被淘汰。我表姐在深圳当程序员,年薪40万,有回相亲对象说"婚后你得辞职带孩子",她当场笑出声:"我雇三个育儿嫂都比你靠谱。"这话听着刺耳,却道破天机——当女性经济独立,婚姻就从"雪中送炭"变成了"锦上添花"。

男性这边也在悄悄革命。发小阿强在上海做设计师,35岁依然租房打游戏,问他为啥不结婚,他掰着手指算账:"彩礼38万,学区房600万,辅导班一年5万,这买卖稳赔不赚啊!"这种精算师式的婚恋观,让老一辈直呼看不懂。但细想就明白,当城市把熟人社会变成陌生人社会,当社保体系替代了"养儿防老",男人们突然发现:原来我也可以不当"人肉ATM"。

更魔幻的是互联网带来的认知觉醒。小红书上的独立女性教程和B站的男性觉醒视频,像两面照妖镜,把婚姻里的鸡毛蒜皮都照成了原则问题。朋友莉莉去年离婚时在微博写:"不是他不好,是我不想再做婚姻里的乙方了。"这条动态获赞3万,评论区俨然成了"婚恋维权现场"。而虎扑上那个《当代男性防坑指南》的帖子,更是把彩礼、房产加名这些事分析得像期货交易。

但这场革命最深的伤口,是生育率的断崖式下跌。去年回老家,发现镇上幼儿园关了3所,而宠物店开了5家。民政局工作的同学吐槽:"现在年轻人领证像搞行为艺术,倒是离婚窗口天天排长队。"这场景像极了《东京女子图鉴》里的预言:当婚姻不再是生存必需品,人们就会像挑选米其林餐厅一样挑剔它。

站在十字路口的现代婚恋,像极了被智能手机颠覆的诺基亚。我们怀念键盘机踏实的手感,却又沉迷于触屏机的绚丽多彩。这场席卷全球的婚姻危机,表面看是男女博弈的零和游戏,实则是人类在物质丰裕时代对情感需求的重新定义。

或许正如社会学家鲍曼所说:"液态现代性中,所有坚固的东西都烟消云散了。"当婚姻从铁饭碗变成玻璃杯,有人选择小心轻放,有人干脆换成纸杯。那些在微博掐架的男女,本质上都是传统婚姻体系的"难民",一个在抗议做不完的家务,一个在反抗付不起的彩礼。

但转机往往藏在裂缝里。我认识对90后夫妻,他们发明了"周末婚姻":工作日各住各的,周末才相聚。这种像合资公司般的相处模式,反而让七年之痒变成了"七年之氧"。这提醒我们:与其争论谁该洗碗,不如重新发明洗碗机。当社会保障逐渐完善,当性别偏见慢慢消融,或许我们会发现,婚姻既不是女性的牢笼,也不是男性的枷锁,而是两个完整灵魂的自由联合。

所以下次再看到结婚率暴跌的新闻时,不妨换个角度想:这未必是场灾难,而可能是人类在探索更高级的亲密关系。就像汽车取代马车时,人们恐惧的从不是速度,而是如何驾驭新工具。毕竟,真正该消亡的从来不是婚姻本身,而是那些让相爱变成互相折磨的陈旧脚本。