当海拔5000米的山脊上,"升龙"形态的烟花在暮色中绽放又消散,这场持续仅52秒的艺术表演,最终以一份沉重的官方通报画上句点。2025年10月15日,西藏日喀则市发布的调查处置情况,不仅揭露了生态破坏的真相,更撕开了艺术光环、商业噱头与政绩幻想背后的冲动底色,让一场精心包装的"文化盛宴"沦为对自然与规则的深刻警示。

在事件初期,这场烟花秀被包裹在层层美好的叙事幻象中。蔡国强工作室宣称选用"生物可降解材料",经国际奥委会等多地验证符合环保标准;艺术家意图通过山脊上的"龙形"景观,诠释"吉祥"与"生生不息"的东方精神。这种"艺术与自然共生"的包装,让火药爆破这一侵入性行为,暂时披上了文化表达的温情外衣。

但官方通报的调查结果,彻底击碎了这份虚幻。平整场地的机械轰鸣、往来车辆的反复碾压,最终在15.29亩的草毡层上留下难以磨灭的伤痕,这种仅10厘米厚、维系高原生态的关键结构,一旦破坏自然恢复需数十年甚至上百年。那些被宣称"可降解"的材料,最终以烟花残留物和塑料碎屑的形式散落山间,与艺术家口中的"敬畏自然"形成刺眼反差。更令人痛心的是,秋季本是野生动物储备过冬能量的关键时期,烟花的强光与巨响对敏感物种造成的惊扰,可能直接影响其生存节律。

这场幻象的破灭,本质是艺术创作对生态边界的漠视。当"火药艺术"的表达欲凌驾于高原生态的脆弱性之上,所谓的"文化追求"便沦为不负责任的冲动冒险。正如植物学专家所指出的,高原生态没有"试错空间",任何看似微小的干扰,都可能引发连锁反应,而这正是被艺术光环遮蔽的现实。

对赞助商始祖鸟而言,这场烟花秀本是一场精准的品牌营销,却最终成为暴露ESG管理漏洞的"翻车现场"。作为以"可持续发展""敬畏自然"为核心卖点的户外品牌,其"向上致美"系列活动本想通过高原艺术项目强化品牌调性,但实际操作中却将商业野心凌驾于环保承诺之上。

事件发酵后,品牌的应对更显虚伪。国内致歉信中"对自然要更谦卑"的表态,与海外版"正与中国团队沟通调整"的甩锅言论形成鲜明对比,暴露了其环保理念的形式主义本质。官方通报中"承担生态环境损害赔偿和修复责任"的裁定,更是给品牌的虚假宣传盖上了沉重印章。现场遗留的塑料桶、电线等垃圾,需依赖当地村民和无人机清运的事实,彻底撕碎了其"环保先行者"的形象。

这场商业幻象的破灭,源于对消费心理的投机与对规则的轻视。当品牌将环保标签简化为营销话术,把高原生态当作博取流量的背景板,其冲动的商业决策必然遭遇市场与监管的双重惩罚。正如公众所质疑的,这种与品牌初衷背道而驰的行为,本质是对自然与消费者的双重傲慢。

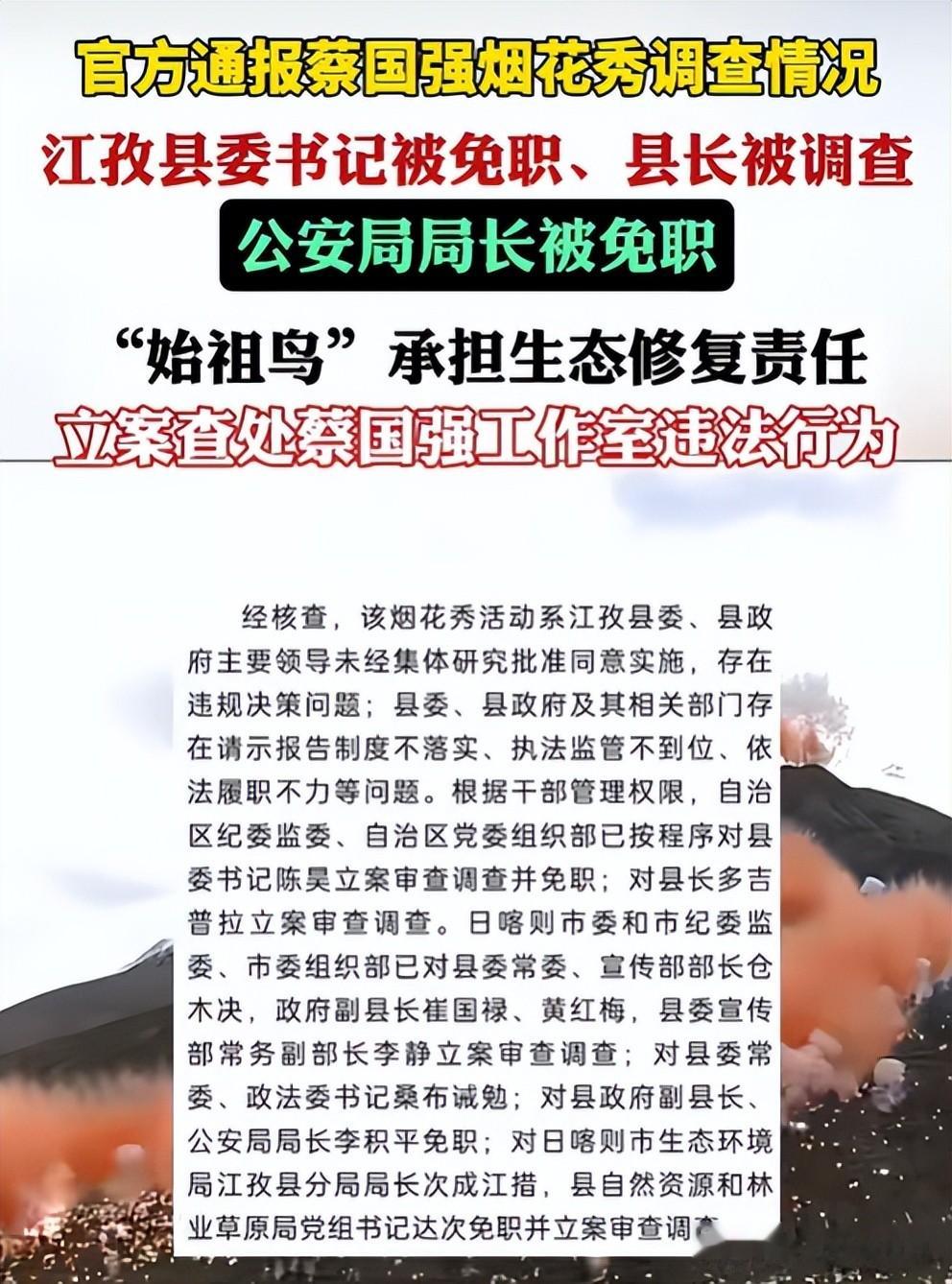

在这场跨领域的冲动事件中,地方政府的违规决策成为关键推手。江孜县委、县政府主要领导未经集体研究便批准活动,将个人意志凌驾于议事规则之上;请示报告制度不落实、执法监管不到位的一系列问题,让本应守护生态的"闸门"彻底失效。

这种权力运作的幻象,源于对"政绩捷径"的迷信。或许在决策者眼中,借助名人效应与艺术事件快速提升地方知名度,是性价比极高的发展路径。但他们忽略了最基本的前提:青藏高原的生态安全,从来不是可以用来置换政绩的筹码。官方通报中,县委书记被免职、县长被立案审查的处理结果,正是对这种"权力任性"的直接惩戒。

权力幻象的破灭,印证了一个朴素的真理:在生态保护的红线面前,任何违规决策都必将付出代价。当行政权力放弃了对自然规律的敬畏与对制度规则的恪守,其冲动行为所造成的损害,远比烟花本身的破坏力更为深远。

52秒的烟花早已消散,但15.29亩受损的草毡层、亟待修复的生态、被追责的干部与受挫的品牌信誉,共同构成了冲动的注脚。这场事件撕开的,不仅是个别主体的责任漏洞,更是对所有怀揣"捷径幻想"者的警示:艺术不该成为破坏的遮羞布,商业不能沦为虚伪的代名词,权力更不应成为违规的通行证。在自然的法则与制度的刚性面前,所有脱离敬畏的冲动,终将迎来幻象破灭的惩罚。