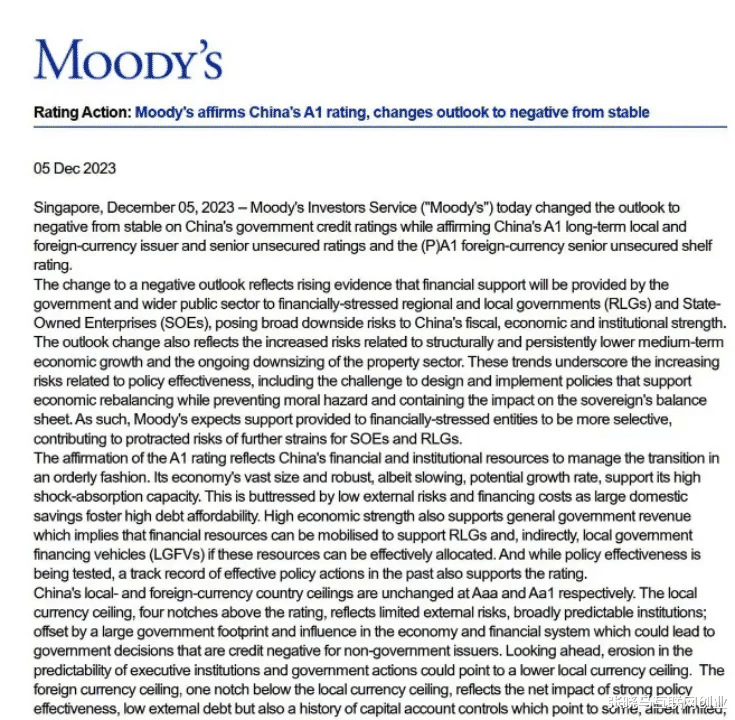

12月5号下午,国际评级机构穆迪公布了我国的主权信用评级,将长期信用评级维持在A1,但前景展望降为"负面”。这一举动,同样也成为了海外媒体的头条新闻。

像标普、惠誉、穆迪这类国际市场上的主流评级机构,在很大程度上掌握着金融市场的”生杀大权“,因为他们给出的信用评级会成为主流财经媒体争相报道的热点,自然也会影响投资者的行为和金融市场走向。

但是从实际市场反馈来看当真如此吗?今天的文章从几个点来解析这件事。

第一,国际评级机构对国家主权信用评级有多大影响;

第二,国际评级机构是否当真具有参考意义;

第三,国际评级机构的评级目的?

第一个问题,国际评级机构对国家主权信用评级有多大影响?

关于调低国家主权信用,今年这不是穆迪第一次这样干,在这之前上个月也就是11月11号,穆迪将美国的主权信用从“稳定”下调为“负面”。可是自11月11号开始至今,美国的纳斯达克指数也并没有收到多大影响。

针对我国第一次调低主权信用评级,是2016年3月初,同样还是穆迪,国际三大评级机构,穆迪可是第一家。结果呢?

2016年市场有个小波段下跌后,2017年又快速增长起来。

这个影响都是短暂,引起众多投资者的避险情绪,实际上站在时间的视角,在发展中的影响仅仅是个水花。

第二个问题,国际评级机构是否当真具有参考意义;

咱们拿数据说话,在这之前很少听到国际评级机构对我国的主权信用评级,或者说是评级成”负面“形象,以此为基准,穆迪在报告中还预测,中国2024年和2025年GDP年增长率为4.0%水平,2026年至2030年平均增速为3.8%。

当然,评级机构给各个国家的"打分",并不是每天都更新,而是间歇式的公布,通常会间隔数月或半年、大半年。还拿咱们举例,2016年3月初,穆迪就曾发布公告,维持中国主权信用评级“Aa3”,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。

2017年5月,穆迪再一次动手,将中国主权信用评级由Aa3调为A1。包括这一次。穆迪下调中国主权信用评级的理由是什么呢?很有意思,每次都差不多。

未来中国经济增速将持续放缓,中国政府直接债务将会持续增长,相关改革措施难见成效。这些判断和预测实现了吗?每次都是啪啪打脸。

具体的相关增长数据,官方都列举的清清楚楚,我就不做过多说明。

第三个问题,国际评级机构的评级目的?

目前任何机构的评级都有偏差或失误,特别是主权评级水平其实普遍堪忧。

比如,2008年国际金融危机爆发前,大部分国际信用评级机构对一些金融机构和金融产品的信用评级,都给出AAA最高评级。可以说,没有起到很好的预警。

电影《大空头》等金融电影,对此有过有趣、讽刺性的回顾。因为过高的评级,其实鼓励投资者盲目投资,导致风险累积和延迟,最后造成恶劣后果。

2008年金融危机爆发后,穆迪却一直将希腊的A1评级保持到了2009年年底,与中国现在的评级一样,直到爆发了欧债危机。

再比如今年3月硅谷银行破产之时,穆迪对硅谷银行长期本币银行存款信用评级还是A1,直到硅谷银行暴雷后,穆迪才赶忙将硅谷银行断崖式下调至Caa2。

以上说的整个事件当中,穆迪并没有起到预警的作用,被国际上指责缺乏前瞻性。

连马斯克都忍不住要嘲讽 WOW!

当然惠誉、标普也是半斤八两,这三家谁也没有比谁好到哪里去。

尽管我们财政部逐一反驳了穆迪此次评级的错误、疏漏。短期内这几个方面,也必然会受到影响。

1.外资将会进一步撤出我国;

2. A股、港股、中概股、RMB汇率都会面临进一步下行压力;

3.企业融资、发债的成本也会更高、难度也会更大,更多企业和金融机构会倒下我国的CDS也会上涨,我国政府的外债压力也会加剧,影响政府海外融资能力;

4.如果其他评级机构也效仿穆迪下调我国主权评级,那么造成的影响也会更加恶劣,

这是非常典型的一种国家评级机构的“预期管理”舆论战,侧面也反应出明年国际局势和外部经济的压力。

张作霖说,江湖不是打打杀杀,江湖是人情世故。这些国际评级机构把评级当作是一门生意,早就失去了”客观公平公正“,用各种方式敲打,压榨好处。欺善怕恶,对又反制报复能力的主权国家,就好好谈“好处”,对垃圾公司就会彰显自己的“客观公平公正”。

比如国内的大型房企只要叫的出名字来的都被下调过,包括10月11号,穆迪将平安地产下调成“垃圾级”。只是国内报道相对较少,在股市上反应的相当明显。

中国做事的远比说的人多,这是我们的文化属性,在现今各种信息杂乱的年代,看到信息保持独立思考且能准确判断出结果的人,显然很难得,哪怕是AI,也未必靠的住,这可通过数据喂养出来想要的结果。