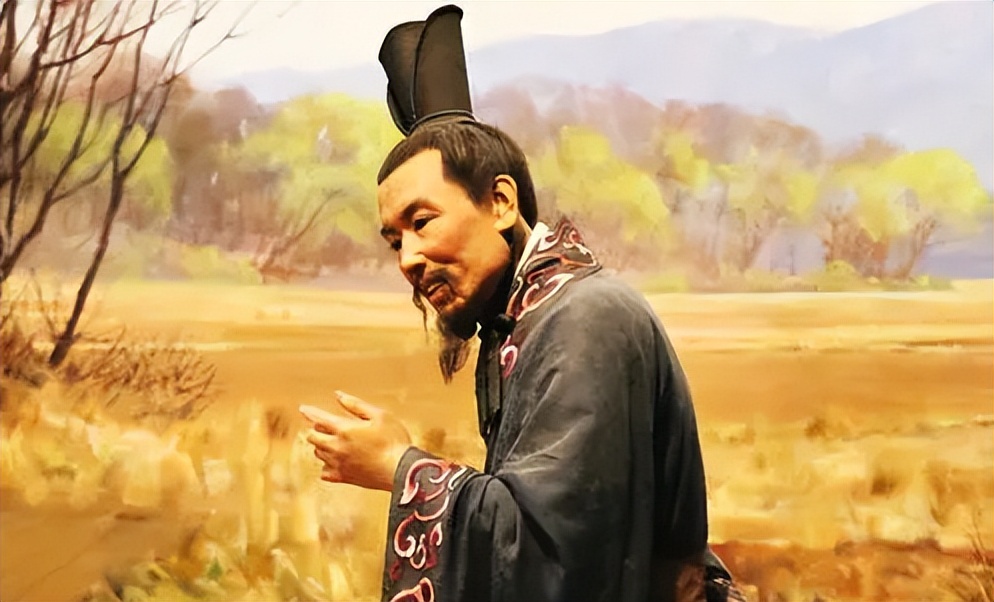

历史将王莽描绘成“篡汉”的阴谋家,但我的结论是,王莽是中国历史上唯一一位“民选”的皇帝。只不过那是一次走错了历史岔路口的“民主”,所以失败在所难免。

我将阐述三个问题,第一,王莽不是篡汉,而是被选民抬上了皇位;第二,王莽被三股民意强行“代表”,是“民选皇帝”诞生的历史根源;第三,王莽迷失在岔路口,民意变成了反噬的猛兽。

第一:王莽不是篡汉,而是被选民抬上了皇位读史必须要有一双质疑的慧眼,否则很容易被误导,甚至被欺骗。请注意,质疑历史不等于历史虚无主义,史书是人写的,出于统治需要,删改、编造,甚至黑白颠倒的事在史书中比比皆是,质疑是一位清醒的读者该有的基本态度。

比如王莽,主流史观将他定性为“篡汉大盗”,但其实那是东汉政权出于自身政治合法性的叙事描述而已,其后的历朝历代为了维护正统,也延续了这个结论。这就是近现代史学家提出为王莽正名的原因,因为我们这个时期不需要站在皇权的立场思考问题,更容易看清真相。

我从王莽称帝的心路历程来掀掉强压在他头上的“篡汉”帽子。

居摄二年(7年)发生了一件“小事”,那就是王莽回到封地新都休了个小长假。王莽头顶着“假皇帝”的名头,日理万机,趁母亲丧事后回乡度个假,人之常情,不足为奇,所以一般人根本没留意到这件事背后的大文章,直到王莽回京后突然变了个人,人们才有所醒悟。

以前,无论怂恿他称帝的呼声有多么强烈,他始终坚持自己的定位,那就是“周公”,俺是汉室的辅政大臣,皇位是借来的,等皇帝成年是一定要归还的。

在空前绝后的民意呼声下,王莽的头衔从大司马到宰衡、摄皇帝、假皇帝,像数学中的极限函数,无限接近于无穷大,却始终没有突破那个细微的理论值。

周公,就是他的底线。

可是那一趟休假成了历史的分水岭,王莽变了,或者天下风向变了。之前,王莽还能压制着“劝进派”的言论,可是这次休假后,各种鼓吹王莽代汉的“祥瑞”集中爆发,仿佛王莽要是不答应做皇帝,就要挨雷劈。

很显然,他们的行为得到了王莽的许可。

自从王莽重返大司马职位后,他大刀阔斧地进行了一系列改革,推进民生工程,他带头捐款、捐地产、兴建贫民定居点、分田地,帮灾民度过了一段艰难的历程,也是死气沉沉的大汉帝国面貌焕然一新。

从那以后,王莽的声誉高涨,于是朝中兴起了一股“王莽代汉”的言论。当然,朝中还有一派人,认为王莽应该是大汉的“周公”。我们姑且将前者叫“代汉派”,后者叫“周公派”吧。

这两派虽然在王莽的定位上有本质差别,但都高度认同王莽,并坚信只有王莽才能救天下。

在那次休假前,王莽就是“周公派”,那么他为何改变了呢?

请不要用“伪装”这两个字粗暴地形容他,要知道王莽是个有信仰的儒家知识分子,要不然他不可能取得如此难以想象的名望。事实上,王莽的思想转变有两个重要节点,那就是汉平帝的早逝和翟义起义。

其实早在汉武帝末期,世人就认为汉室气数将尽,并引用各种“天命”来佐证,以至于朝堂上可以公开谈论。

王莽就是在这种环境下,立志以个人的楷模周公为榜样,拯救大汉天下。很可惜,他的女婿汉平帝才14岁就驾崩了,这对他个人,以及天天下人都是个沉重的打击,于是“天不佑汉室”的论调再次喧嚣尘上。

但王莽顶住了舆论压力,宣布立孺子婴为太子,自己代行皇权,依然坚守“周公”的身份。

然而,翟义起义的爆发像是压倒“周公派”的最后一根稻草,他们认为,那些旧官僚之所以敢冒天下之大不韪,就是王莽的权势还不够大,要想拯救天下,唯有改朝换代,彻底重建。

这一次,“代汉派”终于战胜了“周公派”,劫后重生的王莽也终于改变了立场,那一切都是在这次休假中的痛苦反思。

王莽登基创造了前无古人的记录,天下48万余民众集体上书,要求王莽称帝。有人计算了一下,这个数字几乎是天下读书人的总和。

除了普通的读书人,还有朝中的大臣,甚至连刘家宗室子弟绝大多数也上书要求王莽代汉。

史学上主流的观点认为,这是王莽背后的运作。我坚决不认同,因为以当时的形势,王莽根本不需要做这些工作,他也没能力动员这么大的阵仗。

我们仔细梳理当时的社会结构,将王莽推上皇位的“民”无非是三类人:

第一类人:儒家知识分子

这类人跟我们一样,都是一群有理想有抱负,立志拯救天下的读书人,他们有的是王莽打小的至交,有的是长期追随王莽的老友和青年才俊,也有儒家氏族集团的精英。

这些人对王莽几乎有着宗教般的痴迷,他们被王莽所描绘的“周公世界”所吸引,认为追随王莽就是上天派下来拯救苍生的神。

第二类人:旧贵族集团

王莽的改革非常有意思,他不是做“利益再分配”,而是妄图通过“道德教育”,让旧贵族自觉承担起救危的责任,因此他不光没有剥夺阻碍社会进步的旧贵族集团,反而大加封赏,包括那么没落的宗室子弟。

当时的旧贵族,尤其宗室子弟,他们很清楚大汉难以维系,同时又清醒地意识到,变天之时就是他们身死家灭之日。这个时候,有个能保全自己的人站出来,他们怎么会吝啬自己的选票?哪怕是背叛了自己身上的“刘”字。

第三类人:平民、奴隶阶层

王莽可谓“最亲民”的皇帝,这类人对他的拥戴就是实证,这也是后人讹传王莽是穿越者的原因之一。

王莽虽然出身贵族,但他的幼年并不富贵,相反却与平民多交集。他后来的改革重心其实就两点,一是均田,二是废奴,用未必准确的话来讲就是:所有田产都是公共的,所有的人都是平等的。

这种思想无异于在平民和奴隶中扔下一颗炸弹,他们仿佛看到了颠覆性的人生可能性。

事实上,王莽也却在一直在实践着这个理想,一部分平民和奴隶已经得到了实惠。

客观讲,这三类所谓的“民”,与我们今天的“民”概念不一样,但我们无法回避的是,当时这三类人确实占据了社会的大多数,所以将王莽形容为“民选皇帝”也不过分。

第三,王莽迷失在岔路口,民意变成了反噬的猛兽。王莽想是绝望社会里的唯一希望,“人民”也确实给了他机会,并将他拱上了权力的顶峰,但他怎么就失败了呢?

首先,当王莽的改革触及跟本时,形势大变,三股“民意集团”竟然成了受害者、反对派。

最早受伤的是旧贵族,以刘家人为主。很显然,那种靠封赏、靠道德教育的方式根本不可能切除不了社会的沉疴,改革的本质就是“利益再分配”,说白了就是挖旧贵族的肉补天下的疮。

这就注定王莽必然和旧贵族反目成仇,除非他不想变,延续西汉的腐朽一路滑向深渊。

其次,就连平民和奴隶也都站出来反对王莽,并且带头揭竿而起。

这很奇葩?一点也不,理由很简单,他们远比贵族集团要脆弱,即便有好的出发点,但如果不能解决他们的短期利益,他们也活不下去。

比如奴隶,原先他们虽然失去人身自由,但奴隶主至少可以养活他们。王莽的一刀切,使得奴隶们被推上社会,虽然自由了,但基本的生活保障没了。

再比如平民,原先他们将天地挂靠在贵族名下,虽然被拔了一层皮,好歹还有点收成。结果改革后,没有任何生产资料的他们只能喝西北风。

王莽的良好愿望竟然切断了他们眼下的生机,活不下去了,还谈什么愿景?只有反了。

改革的接连受挫,让王莽跌下神坛,“周公派”首先反水。“代汉派”也从政策的分歧逐渐扩展到个人恩怨和纠葛,清醒过来的他们也认识到王莽的改革此路不通。

于是“民意”急转弯,王莽从救世主变成了“牛皮大王”、“骗子”、“篡汉大盗”。

用我们今天的视觉来看,我们要摒弃历史对王莽的道德审判,要承认的初衷,他的努力。

更重要的是,我们要看清那段历史,它其实是历史发展到一定阶段的特殊产物,王莽靠“外戚”和“儒生”两个身份的融合,以及个人的才华、理想引发了末世王朝的社会共振。

遗憾的是,王莽没能看清那段历史,误会了所谓的“民意”,失败在所难免。