本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

(后周世宗 柴荣)

如果要聊周世宗,就离不开灭佛。

古代历史上,曾经发生过四次较大规模的灭佛运动,第一次是北魏太武帝灭佛,第二次是北周武帝灭佛,第三次是唐朝武宗时期的会昌法难,最后一次就是周世宗灭佛。

太武帝灭佛,具有一定的偶然性,最重要的原因是,太武帝在位的时候,北魏爆发过一场起义,叫做盖吴起义,这场起义虽然失败了,但是闹的很凶,太武帝怀疑这场起义是佛教僧侣和起义军勾结到了一起,因此开始灭佛。

四次灭佛中,太武帝灭佛的手段是最为血腥的,焚烧佛寺,屠戮僧人,可以说数月之间,北魏无复沙门。

周武帝灭佛,主要是因为经济原因,周武帝即位的时候,整个北方的僧众人数超过三百万,寺庙寺院超过四万所,人多庙多其实还好,主要是僧人享有免税的特权,他们不交税,国家税收就减少了,于是皇帝开始灭佛。

周武帝的灭佛运动,是四次灭佛中最积极的一次,效率高,力度大,很有执行力,而且基本上没有杀人流血事件的发生。

唐代,是佛教发展的一个重要时期,僧众人数达到三十万,寺院的数量接近五万,而且僧众们开始从宗教信仰者的身份转变为了政治力量,有很多僧人入朝为官,有的还做了大官,能参与国家机密,很多僧人和权贵有来往,他们为虎作伥,行为更加不检,加上唐武宗本身又亲近道教,所以很快又掀起了一场灭佛运动。

我们知道,北魏和北周都是割据政权,而且是北方割据政权,这些北方政权灭佛时,僧人们还可以向南方迁徙,往梁武帝那旮沓跑,但唐朝是大一统政权,所以唐武宗的这次灭佛,对佛教的打击是最严重的,因为躲无可躲,退无可退,不到半年的时间里,大一点的寺院拆了一千多间,小一点的拆了四万多间,没收寺庙的土地超过十万倾,十万倾地,约等于六千平方公里,这真是很大一片地了,您要知道上海市的总面积也就六千三百四十。

大量的典籍被毁,无数的僧众被强迫还俗,影响非常之大,因此这次灭佛还有一个专有名词,叫做会昌法难。(灭佛发生在武宗会昌年间)

而最后一次,就是我们现在要说的周世宗灭佛。

我们这本书,讲的是五代十国时期的历史,从某种角度来看,五代十国其实是唐朝安史之乱之后藩镇割据的2.0版本。

数十年间,战火连绵,农田废弃,水利设施荒废,社会经济严重衰退,如果您是当时的历史观察者,漫游中原,目之所及,各地都是人烟稀少,荒野丛生的凄凉景象。

那在这种环境下,以土地为生的百姓没有办法在土地上有所收获,他们不得不背井离乡,成了流民,还有很多百姓为了躲避战乱,他们就选择出家为僧。

想一下,本来一打仗,这人口就锐减,所剩不多的人口,大部分还遁入空门,做了和尚。

成了和尚之后,他们不用劳动,不亲耒耜,脱离耕稼,赋税也不交了,徭役也不承担了,这大大的影响了国家的财政收入和征兵徭役。

还有一点很重要,那就是五代时期,政权更迭非常频繁,皇帝轮流坐,那不知道明年到谁家,因为没有持久统治的中原政权出现,就导致各个朝廷对于民间的管理并不完善,而是很混乱的,僧侣人多势众,他们更加难以控制,到世宗年间,私自盖寺庙的,偷偷圈地的,没有衙门允许就出家的,还有把国家的法定货币熔掉了铸造佛像的,很多盗贼,罪犯,为了逃避法律的制裁,也纷纷混进寺庙之中。

如此乱象之下,世宗决定灭佛,拆去寺院三万座,僧侣还俗六万人,以前僧侣们把铜钱熔掉制作佛像,这回世宗反过来了,他把佛像全都熔掉,都制作成了铜钱。

天下间佛像因此大多被毁,百官议论纷纷,百姓们也有看法,僧侣们也有反对意见,世宗态度强硬,皇帝说诸位没有必要为我毁掉佛像的事情有所忧虑,佛者,是以普度众生,点化世人为己任的,如果大家一心向善,那就是对佛最好的供奉,佛在心中,而铜像只不过是铜像,何况,佛是慈悲的,无私的,为了关爱和帮助世人,佛可以把眼睛,头颅都奉献给世人,又何惜一尊佛像呢?

世宗还说:

别说是神佛,如果朕的身体可以用来救济天下百姓,我也是在所不惜的。

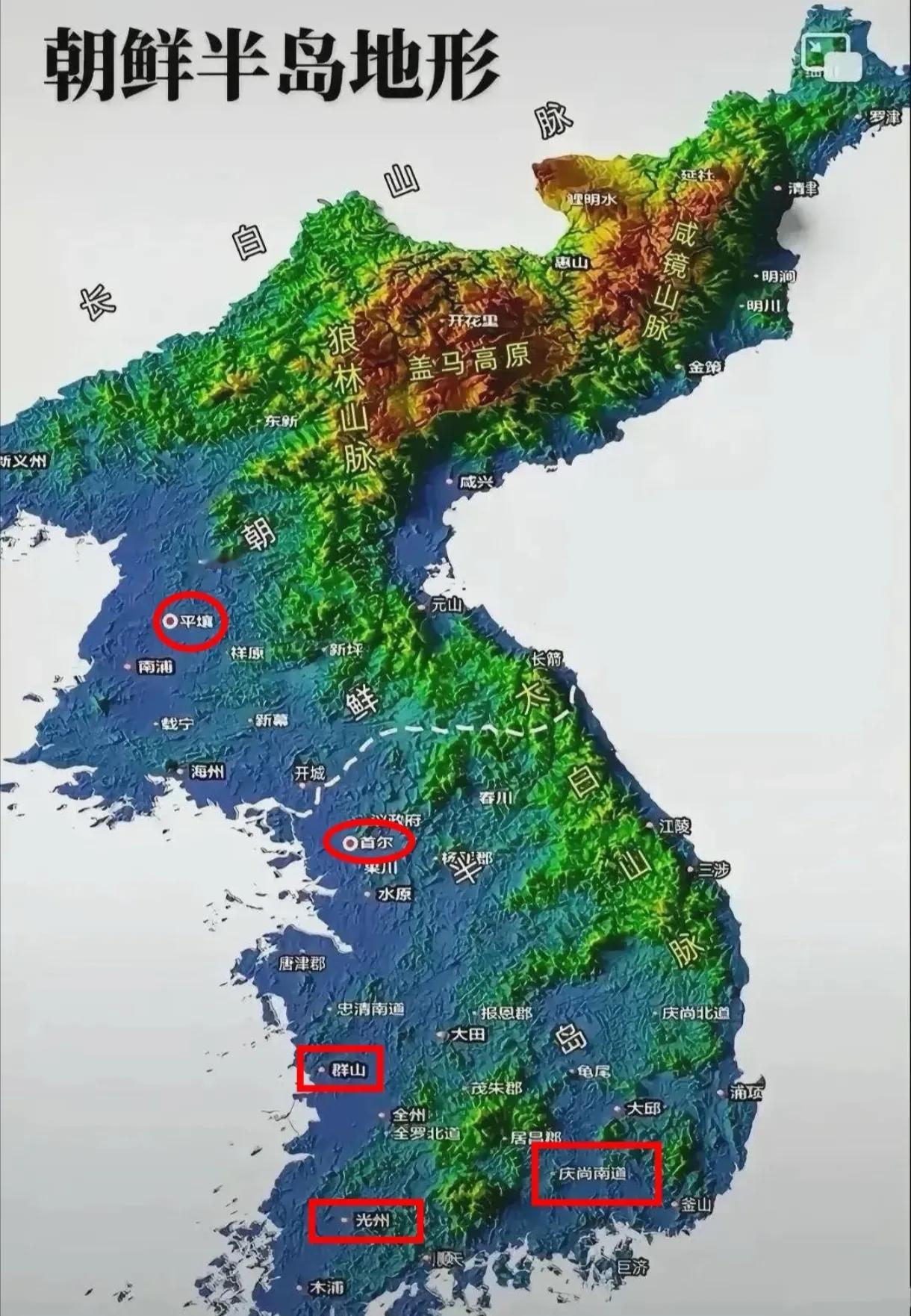

(燕云之地)

在经历了各种的改革,捯饬内政,各类制度和政策的下达实施的同时,同时还伴随着高平之战,平定后蜀之战,三征南唐的胜利,世宗接下来要走的路,是一步大棋。

他要干什么呢?他要北伐,要收复当年被石敬瑭送出去的燕云十六州。

显德六年,公元959年,三月,世宗整顿兵马,亲率大军,取道沧州,直奔契丹而去,不到一个月时间,世宗就带兵攻到了宁州城下。

宁州守将,名字叫做王洪。

这哥们是辽国宁州刺史,也算是一方封疆大吏,契丹人把这么重要的地方交给王洪来驻守,想必他也是有两把刷子的,不料世宗前脚来,后脚王洪就投降了。

没办法,世宗名声在外,哪怕是饱经战阵的将领也难以自持。

是谁劝降的王洪呢?哎,是世宗麾下一个非常重要的将领,名字是赵匡胤。

写了这么久,也该赵匡胤出场了。

赵匡胤,河北涿郡人,当然也有说他是保州的,不过这不重要,因为但凡是历史名人,大家肯定是抢着要,都希望是自己这边出来的。

作者前两年还看过一个趣闻,说河南的很多城市都说曹操的陵墓在自己这里,还有一个城市,说发现了曹操墓,打开之后发现墓里是一具小孩子的尸体,专家研究了好几天,说这是幼年时期的曹操。

为什么说赵匡胤是什么地方人不重要呢?因为他不是在家乡出生的,他另有出生地,是在洛阳夹马营。

赵匡胤的出身,应该说还是不太普通的,因为乱世就是社会秩序的重新洗牌嘛,这一时期涌现出的很多知名人物,很多都是贩夫走卒出身,身份并不显贵,赵匡胤还好,他的高祖在唐朝做过县令,曾祖是朝廷的御史中丞,祖父做过营州,涿州,蓟州三个州的刺史,至于他父亲赵弘殷,那也不是一般人,是一个很能打的武人,搴旗取将,犀舟径楫,相当有实力,最早是在河北三镇中的赵王王镕麾下效命,后来投身后唐庄宗,作战时还救过李存勖的命。

在古代,救驾之功是很难得的,不过这在后唐庄宗一朝并不稀奇,因为庄宗是那种非常热衷于战争的皇帝,各种只身犯险,御驾亲征,他经常在各种情况下落入险地,然后又被不同的将领救下来,此所谓人均救驾之功。

之后,赵弘殷又历仕后汉和后周,都是中级将领,后周时期,赵弘毅还掌管过洛阳的禁军。

赵弘殷有五个儿子,赵匡胤是老二,但长子赵匡济早夭,实际上赵匡胤就是长子。

赵弘殷这个人,他是一个武人,但他不是一个传统的武人,毕竟不是崛起于草根,而是官宦后代,所以他好读书,爱儒事,包括赵匡胤的母亲杜夫人,那也是大家闺秀,知书达理,在父母的影响之下,赵匡胤很早就接受到了文化教育,稍长一点还在夹马营中找来一个教书先生学知识。

(赵匡胤)

《孙公谈圃·卷上》:艺祖生西京夹马营,营前陈学究聚生徒为学...后得赵学究,即馆于汴第。

您看通过记载我们可以看到,还不止一个先生教过赵匡胤,是两个,一个是陈学究,一个是赵学究。

还不止这两个学究,当时有个叫做辛文悦的名士,是饱读诗书之辈,他也给赵匡胤上过文化课。

想一下,在那个连饭都吃不饱,动辄命就丢了的时代下,赵匡胤却能如此密集的接受教育,这已经超过了很大一部分人了。

当然他爸爸本质上还是一个武人,不可能只让儿子学习文化课而不练习武艺,因此赵匡胤一边读书上课的同时,他还学习骑马射箭,他小时候还是那种孩子王,经常带着一帮小伙伴排兵布阵,演习战阵,在这个过程中,赵匡胤还给自己制作了一个纯铁打造的棒子,也就是我们后世所说的盘龙棍的雏形。

洛阳夹马营,在今天的河南洛阳东关爽明街,据说赵匡胤在在这里出生的时候,红光满室,而且生下来之后,他身上香香的,香气扑鼻,经久不散,所以赵匡胤小名又叫做香孩儿。

那时候,赵匡胤不断学习,不断磨砺自己,也不过是跟着父亲辗转于各个藩镇之间,目睹着城头变幻大王旗时,他最大的愿望,或许也不过是成为一个和父亲一样的将领,在乱世中保全家族而已。

然而历史的洪流往往在个人最不经意的时刻悄然改道,正如命运从来就是捉摸不定,没有永恒的苦痛,也没有永久的幸福,生活满如流水一般,有时舒展,有时湍急,而身处洪流的赵匡胤,又怎么会知道,未来的一切呢?

没关系的,你已经被历史之神选中,尽管走下去吧。

参考资料:

《五代会要·卷十二》

《孙公谈圃·卷上》

《铁围山丛谈·卷一》

张箭.三武一宗灭佛研究.四川大学,2002

刘子恩,孙伟祥.论辽朝前期对西北地区的治理.齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2025

评论列表