在中国古代文明谱系中,夏商周三代的传承脉络始终笼罩着神秘面纱,其中尤以夏朝的存在性争议最为激烈,这个被后世奉为华夏文明源头的王朝,在长达三千年的历史长河中仅存于典籍记载,直到现代考古学兴起,才逐渐显露出其若隐若现的历史轮廓。

二里头遗址的发现犹如投入史学深潭的巨石,其四期文化堆积跨越公元前1900-1500年,恰与传世文献中的夏商更替时段相吻合,考古工作者在此清理出的宫城遗址、青铜作坊与绿松石龙形器,昭示着早期国家形态的成熟。然而核心症结在于:这些辉煌的文明遗存始终缺乏自证性的文字材料,使得"夏文化"的认定陷入"有实无名"的困境。

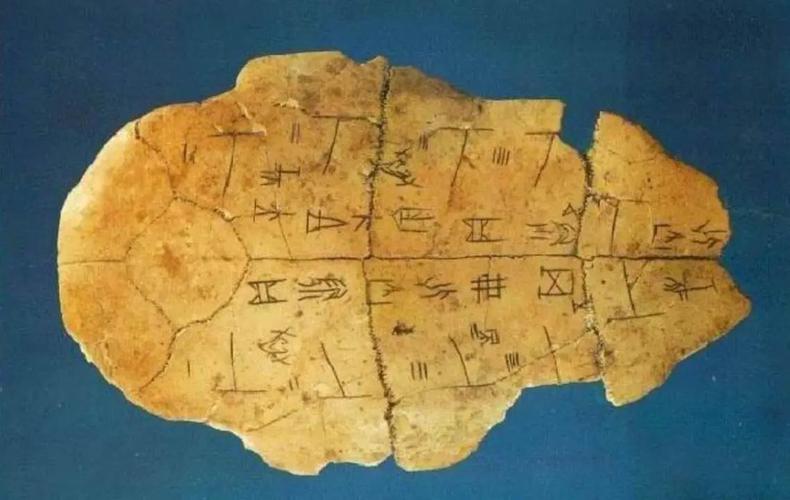

与之形成鲜明对比的是殷墟考古的突破性进展。1899年甲骨文的惊世再现,不仅实证了商王朝的世系传承,更通过15万片甲骨构建起完整的祭祀体系。商人以"大邑商"自诩,却在卜辞中绝口不提"夏"字,这种历史失语现象引发了学术界的长期争论。值得注意的是,殷墟甲骨中频繁出现的"西邑"称谓,成为破解谜题的关键密码。

在殷商卜辞构建的宇宙观中,"西邑"具有特殊的双重属性:既是地理方位的指称,又是具有神格化的祭祀对象。统计显示,涉及"西邑"的卜辞达47例之多,商人既向其献祭"三犬",又担忧"西邑作祟"。这种矛盾态度折射出征服者对前朝遗产既敬畏又压制的复杂心理,与周人对待殷遗民的"三监"政策形成历史呼应。

清华简《尹诰》"尹念天之败西邑夏"的记载,首次将"西邑"与"夏"直接关联。结合《礼记·缁衣》"惟尹躬天,见于西邑夏"的表述,可清晰勾勒出称谓演变的轨迹:商称"西邑",周谓"夏"。这种命名转变暗含政治话语权的更迭——周人通过重构历史叙事,将前代王朝纳入"天命转移"的理论体系,为武王克商寻求合法性依据。

考古材料与文献记载的张力在此显现:二里头文化三期出现的宫室建筑群与青铜礼器组合,印证了《世本》"禹作宫室"的记载;但碳十四测年显示其兴盛期(前1750-前1550)与传世夏纪年(前2070-前1600)存在错位。这种时间维度的不匹配,恰恰说明周人建构的"夏"是经过历史层累的文化概念。

从人类学视角观察,二里头遗址展现的文明特质具有承前启后的里程碑意义。其陶器组合中,源自龙山文化的黑陶与新兴灰陶并存;玉璋、牙璋的礼制化使用,开创了三代玉礼器的先河。这些物质文化要素的渐变过程,正对应着文献中"夏传子,家天下"的社会转型。

甲骨文中"夏"字初文象人执钺形,或为军事首领的象征;而"西邑"在商代语境中特指被征服的政权中心。当周人用"夏"指代前朝时,既延续了商人"西邑"的地理方位特征,又赋予其文化正统性的新内涵,完成从地理称谓到政治符号的转换。

评论列表