随着社会生活水平的提高和生活节奏的加快,调味品已向多样化、复合化的高品质方向发展。其品种多样,贮藏、携带、使用方便,卫生安全,已成为调味品行业中迅速发展的重要品种系列。本文较详细介绍了复合调味品的调配工艺。

复合调味品是指在科学的调味理论指导下,将各种基础调味品按照一定比例进行调配制作,从而得到的满足不同调味需要的调味品。各种呈味成分的性能特点及其之间的配合比例,决定了复合调味品的调味效果。

按照复合配方配合在一起的原料,呈现出来的是一种独特的风味。其使用的原料种类很多,常用的原料主要有咸味剂、鲜味剂、甜味剂、酵母精、水解动植物蛋白、香精与香辛料、着色剂和辅助剂等。复合调味品中的呈味成分多、口感复杂,我国是最早生产调味品的国家,在复合调味品的生产工艺上,除了采用传统的调味料,配以鲜味素制成复合型调味料外,更重要的是采用现代生物技术,如水解动植物蛋白、发酵技术、提纯技术,乃至超临界萃取技术,将理想的风味物质提取或萃取出来,合理配制成为高档的复合型调味品。

在有的产品中还配以天然的调味物质,增加了风味的浓郁和深沉。与此同时,关于复合调味的理论研究不断深入,经多年探索,对于复合调味品呈味机理的研究已发展到了分子水平。近年来,我国现代化的进程逐渐加快,食品工业尤其是方便食品产业迅猛发展,方便复合调味品的市场需求不断扩大。

随着调味品工业的技术进步,已经实现了酵母精、水解蛋白等高档天然调味基料的国产化,为复合调味品提供了广阔的原料选择空间。我国市场上已经出现了复合调味盐、方便型汤料、炖肉料、拌馅料和菜肴专用调料等多种复合调味品。

图源:创客贴

01、复合调味品的调配原理酸、甜、苦、辣、咸、鲜和涩是根据人的味神经所起的反应提出的7种基本味。基本味又称本味,是指单纯的一种味道,没有其他味道。基本味是构成复合味的基础,复合味一般由2种以上的基本味构成。人们对食品风味的识别基于食品中呈味成分的含量及状态和对呈味成分的平均感受力与识别力。

呈味成分只有在合适的状态下,才能与口腔中的味蕾进行化学结合,即被味蕾所感受。当呈味成分含量低于致味阈值时,人们感受不到味别的存在;当高于味觉钝化值时,人们感觉不到呈味成分含量的变化。在致味阈值与味觉钝化值之间,食品风味的味感强度正比于呈味成分含量。致味阈值与味觉钝化值之间是有效的调味区间。

在复合调味品生产中,所用的原料既有呈现本味的调料,如咸味剂、鲜味剂和甜味剂等;又有呈现复合味的调料,如酵母精、动植物水解蛋白和动植物提取物等。每种原料都有自己的调味特点和致味阈值,只有掌握了它们的特性,才能在复合调配中运用自如。

复合调味的原理,就是把各种调味原料依照其不同的性能和作用进行配比,通过加工工艺复合到一起,达到所要求的口味。由于每种原料的调味性能不同,因而各类原料在调味中的地位也不同。复合调味品的配制以咸味剂为中心,以鲜味剂和天然风味提取物为基本原料,以香辛料、甜味剂、酸味剂和填充料为辅料,经过适当的调香调色而制成。各种味感成分之间相互作用的结果,是复合调味品口味的决定因素;味感成分的相互作用关系,是复合调味的理论基础。其基本调味原理有以下几个方面的内容。

1、调味料的味感

调味料的味感包括口味、口感、气味和色泽等方面。味感是对味道的一种感觉,是人体各器官产生生理反应的一种综合效果,味道的好坏受到盐分、酸度、甜度、鲜度、香味和色泽等诸多因素的影响,因此,在制作和评价调味料时,必须充分考虑以上因素。

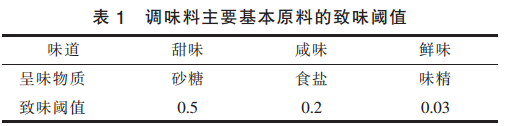

2、调味料中基本原料的味阈

味阈即味的界限范围,配制调料前应了解调料基本原料中呈味物质的致味阈值,即人们所能感觉到呈味物质存在的最低浓度值,见表1。

3、味的相乘、掩盖作用

调味料中的各种原料在调味中具有相乘和掩盖的作用关系。

1)味的相乘作用

同时使用2种以上的呈味物质,比单独使用1种呈味物质的味大大增强,如味精和I+G有很好的相乘作用。相乘的作用可使原料用量减少,降低使用成本。这种增强现象还会由于其他因素的存在而被更进一步强化。例如当有琥珀酸、柠檬酸和天冬氨酸钠等加入上述助鲜体系时,还可进一步产生增强效应,但用量不宜过多,一般用量为:琥珀酸0.01%~0.05%、柠檬酸0.2%~0.3%和天冬氨酸钠0.1%~0.5%。此外,适量的苦味也能增强食品的独特滋味。可提供苦味的食品有苦瓜、茶叶、咖啡、可可和啤酒花等。

2)味的掩盖作用

一种味的感觉常会被另一种味的感觉所掩盖而产生味觉的掩盖现象。例如味精可掩盖苦味而使苦味减弱,味精还可缓和咸味和酸味,使风味趋于和谐,肌苷酸可掩盖铁腥味及鱼腥味;花椒和肉桂等香辛料也具有掩盖异味的作用。酸味(含食醋3%以上)可掩盖咸味。甜味可掩盖咸味,例如2%食盐含量的食品中,加入6%砂糖可掩盖咸味。

在配制调味品时运用掩盖作用,必须区别两种不同类型的情况:一种是有益的,例如香辛料和助鲜剂的应用;另一种是无益的,例如以糖掩盖盐。误将“掩盖”视为“相抵”,在口味上虽然有相抵的作用,但是被“相抵”的物质依然存在。以糖掩盐虽然是客观上存在的一种味觉现象,但应用上并不可取。掩盖咸味则不但增加成本,且风味也有所不同;而且对消费者可能产生有害的影响,因为有的消费者由于健康原因忌盐和忌糖,在这一掩盖措施下,就不得不既多食糖,又多食盐,而产生不利于保健的后果。生产中必须重视技术管理,防止并及时发现错误操作,进而采取正确的措施予以处理。

4、醇厚感对味觉的作用

醇厚感并非指黏稠度增加,而是味觉的醇厚感。黏稠度增加属于物理现象,而味的醇厚感则涉及味的本身的化学现象。例如单纯用味精作调味品,虽有鲜味但总有单薄的味感,但如与呈味核苷酸合用,则不仅倍增鲜味,并且产生了一种较为醇厚的味觉。又如酵母抽提物中除含核苷酸鲜味成分外,还含有较多的肽类化合物及芳香类物质,本来已可口的食品中,再加入酵母抽提物,则由此所产生的味感均衡作用就促进了诸味协调,从而形成醇厚感及留有良好的厚味,致使食品获得提升品质的效应,所以酵母抽提物是常用的风味醇厚促进剂。天冬氨酸钠也有一定的醇厚促进作用,可使肉香浓厚而爽口。

5、pH值对味觉的作用

任何食品都有一个反映酸碱性的pH值。呈味效果最佳的pH值为6~7(待别是对鲜味),作为本性食品的pH值常在5以下。用味精作主要助鲜剂的食品或调味品,pH值不应小于3,因为pH值小于3时味精会离解为谷氨酸,致使鲜味下降。

6、增香对调味品的作用

增香本来只能提供香味,并不提供舌感之味,但由于条件反射,能促进食欲,食用时易于产生愉快的感受。增香有两个必须遵循的法则:一是增香所增之香味应与被增香之调味品相和谐;二是被增香之调味品本身具有正常的质量。

增香措施主要有3类:

(1)原料本身由于正确的加工方法而产生食品固有的香味;

(2)有针对性地使用各类香精香料;

(3)合理选用香辛料。

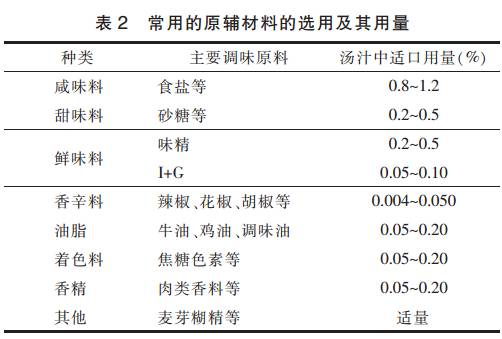

02、复合调味品的调配思路选择合适的不同风味的原料和确定最佳用量,是决定复合调味品风味好坏的关键,常用的原辅材料的选用及其用量见表2。

在设计配方时,应根据所设定的产品,运用调味理论知识,进行复合调配。调配工作包括以下几方面:掌握原料的性质与产品风味的关系,加工方法对原料成分和风味的影响;考虑味道之间的相互关系;应考虑既要有独特风味,又要讲究复合味,色、香、味要协调,原料成本符合要求;确定原料的比例时,先决定食盐的量,再决定鲜味剂的量。其他呈味成分的配比,则依据资料和个人的调味经验;有时产品风味不能立即体现出来,应间隔日再次品尝,若感觉风味已成熟,则确定为产品的最终风味。

03、三类复合调味料生产技术复合调味料根据其形态可分为粉状复合调味料、酱状复合调味料和液体复合调味料,以下分别介绍这3种复合调味料生产的技术要求。

粉状复合调味料1、工艺流程

原辅料→验收→预处理→混合→过筛或造粒→检验→包装→成品

2、操作要点

1)预处理

所用原料有各种蛋白质增强剂、鲜味增强剂、香辛料、粉末状香精、糖和盐等,原料均应符合国家标准。同时使用前需要进行必要的清洗、干燥、粉碎、过筛、酶解、过滤和浓缩等预处理。

2)混合

混合分为精料混合和大料混合两种。先将肉类提取物、鲜味增强剂、水解蛋白粉、酵母抽提物、香辛料和粉未香精等精料混合好,应在10 min内完成。再将食盐、糖和味精等大料混合3~5 min,边搅拌边加入溶好的油脂,加入已混合好的精料和抗结剂,混合5—6 min即可。

3)过筛或造粒

如生产粉状复合调味料,过筛即可得到成品;若生产颗粒复合调味料,混合完后再边搅拌边加入浓缩处理好的抽提物或少量水,混合均匀后造粒,再经干燥至水分<6%,然后过筛冷却即可。

4)包装

每批产品在包装前必须进行检验,检验合格后产品才能进行包装。根据包装的要求进行规格分装,包装材料必须具有良好的防潮、隔氧和阻光性能。

3、控制要点

1)环境湿度的控制

粉状复合调味料的水分含量要控制在5%左右,因其具有极强的吸湿能力,所以生产环境的相对湿度必须控制在70%以下。

2)卫生指标的控制

由于粉状复合调味料生产过程中无热处理过程,对原料和生产环境要严格控制卫生标准。

酱状复合调味料1、工艺流程

原辅料→验收→预处理→混合调配→加热灭菌→胶体磨处理→灌装→检验→成品

2、操作要点

1)预处理

所用原料有面酱、豆酱、花生酱以及各种香辛料,原料均应符合国家标准,使用前需进行必要的提取、过滤或磨碎等预处理。

2)混合调配

按生产配方将各种原辅料混合,并加热调配。

3)加热灭菌

根据不同的酱状复合调味料,采用不同的灭菌方法。

4)胶体磨处理

将经过加热灭菌后的酱状复合调味料通过胶体磨磨碎,同时也起到乳化均质的作用。

3、控制要点

1)乳化质量控制

蛋黄酱的生产中起稳定作用的是乳化剂和增稠剂,乳化剂一般添加量约为0.5%,添加方法要适当,乳化剂和增稠剂必须选用耐酸型的,增稠剂可适量使胶类。

2)配料的处理

使用香辛料前必须进行检验,其粉碎最好采用冷却粉碎机,筛孔达80目以上,使用的豆酱、酱油和香辛料一定要煮沸,以免因所含的磷酸酯酶分解增味核苷酸,从而失去增鲜作用。

3)增稠剂的调配

复合调味料的首选增稠剂为变性淀粉类增稠剂,其使用方便,使用范围广,因此,只要控制好加热温度和加热时间,可达到很好的增稠效果。

4)卫生指标的控制

应根据不同的酱状复合调味料所使用的原料和生产工艺,选用不同的灭菌方法。食盐含量在10%以上的酱状复合调味料,可采用热灌装。食盐含量低或蛋白质含量高的酱状复合调味料,则宜采用灌装后杀菌的方法。

液体复合调味料1、工艺流程

原辅料→验收→浸取→精制→调配→灭菌灌装→检验→成品

2、操作要点

1)浸取

所用原料有鲜味剂、增稠剂及各种香辛料,应符合标准的要求,为强化有些原料的风味,常采用浸提技术将该原料的风味物质提取出来。

2)精制、调配

各种浸取液中可能含有颗粒状物质,可采用过滤、沉淀或离心分离等技术,必要时可加入有针对性的酶。根据液体复合调味料的物性,选择适当的增稠剂增稠。

3)灭菌灌装

灭菌灌装采用热灌装,也可采用灌装后加热灭菌的方法。

3、控制要点

1)精制调配质量控制

对于液体复合调味料,应将含有影响产品质量的颗粒物质除去,以保证产品应有的性状。并不是所有的液体复合调味料都需要增稠,增稠是取决于液体复合调味料的用途,如有必要则进行增稠处理。

2)卫生指标的控制

由于液体复合调味料含水量大,相对水分活度高,更适合微生物的生长繁殖,因此,要加强生产过程的卫生管理和控制,优选工艺,既能保证产品质量和风味,又能最大限度地杀灭微生物。

来源:食品伙伴网食品研发创新服务中心

![麻辣烫炸串,虽然看着那么的“垃圾食品”但为什么都那么好吃。[doge][doge][二哈](http://image.uczzd.cn/15911053594175148151.jpg?id=0)