张敖的父亲张耳,原来是信陵君魏无忌的门客。

刘邦又非常崇拜魏无忌,曾打算追随,只不过魏无忌已死,刘邦只得退而求其次,跟随其门客张耳,但是这个时间并不长,仅为数月。刘邦离开张耳的原因很可能跟秦国悬赏捉拿张耳陈余有关。

陈胜吴广大泽乡起义之后,张耳、刘邦分别响应起义。

随着秦国的灭亡,张耳被项羽封为常山王,刘邦被封为汉王。

回国未稳的张耳,被陈余与齐国的联军袭破。

张耳在项羽与刘邦之间的选项中,最终听从了门客甘公的建议,选择了刘邦。

刚夺下三秦之地的刘邦,面对投靠自己的老朋友,刘邦对他的待遇非常优厚。

汉王亦还定三秦,方围章邯废丘。张耳谒汉王,汉王厚遇之。

这种厚遇首先是对之前情谊的回馈;其次是在给其他诸侯王归顺自己树立正面形象和榜样;第三张耳拥有巨大声誉,投靠刘邦对于刘邦本身就是一种认可以及带资入股,最后一点有点儿后见之明,那便是张耳熟悉赵地的地理、风俗、军事部署并且在赵地拥有众多的耳目。

刘邦彭城大败之后,诸侯王纷纷脱离刘邦,张耳在这危难之际并没有离开,不管张耳出于什么样的考虑,这对于刘邦来说都是一种莫大的安慰。

在开拓北方第二战场中,张耳跟随韩信平定赵地,被封为赵王,除了张耳与刘邦的关系外,攻打赵地做出的贡献外,张耳在赵地的关系网对于稳定赵地非常有用,这些都是其被封为赵王的必要条件。

请立张耳为赵王,以镇抚其国--《史记·淮阴侯列传》(汉三年十月)汉灭歇,立张耳。--《史记·秦楚之际月表》

第一次立张耳为赵王可能是名义上的或者是仅仅是请立,并没有正式任命。

汉三年十一月的时候,赵国还属于汉。

(汉三年十一月)属汉,为郡。--《史记·秦楚之际月表》

直到汉四年十一月,刘邦才正式任命或者承认张耳为赵王。

赵王张耳始,汉立之。--《史记·秦楚之际月表》

仅一年多即汉五年七月,张耳死,张敖立为赵王。

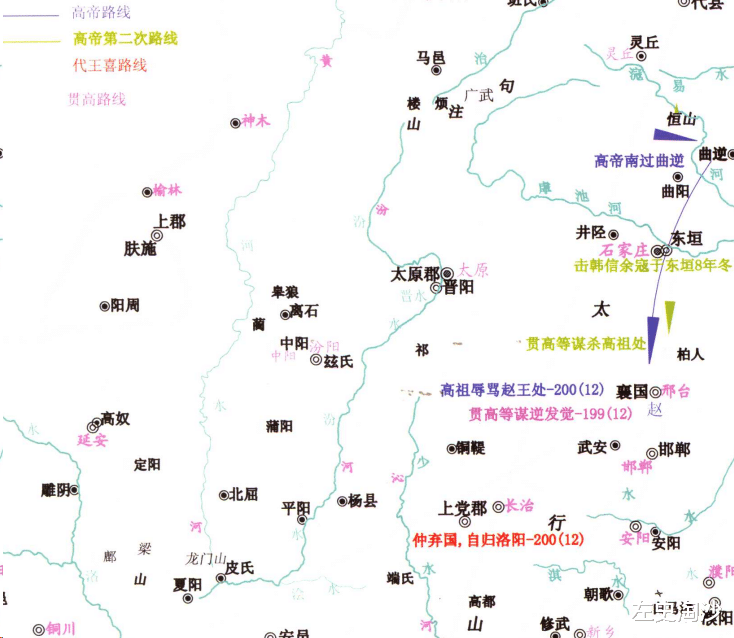

汉八年,赵相贯高等人想要谋杀刘邦。

谋杀的原因是:

高祖箕踞詈,甚慢易之。

赵相贯高、赵午等人年龄已经六十多岁,是张耳的门客,他们准备替主杀刘邦:

夫天下豪桀并起,能者先立。今王事高祖甚恭,而高祖无礼,请为王杀之!

张敖没有同意,他“齧(niè)其指出血”说:

“君何言之误!且先人亡国,赖高祖得复国,德流子孙,秋毫皆高祖力也。愿君无复出口。”

从张敖的行为来看,他其实也是怨恨刘邦的,这是人之常情,当然史料并没有记载。最终基于现实的考虑他不得不选择忍辱负重。

首先,刘邦确实对他有恩,没有刘邦的帮助,张耳很难复国。

其次、刘邦说话难听也是有客观原因的,这件事发生在汉七年,高祖从平城经过赵地。在这之前发生了一件重大的事情—“白登之围”!被匈奴围困七日的屈辱与愤怒,刘邦本就带着无名火!结果迁怒于作为子婿的张敖。

汉七年,高祖从平城过赵,赵王朝夕袒韝蔽,自上食,礼甚卑,有子婿礼。

第三、如果谋杀刘邦失败,刘邦绝对不会放过张敖等人;即便刺杀成功也会有两种情况,汉朝大乱,诸侯纷争再起,他能否保住赵地甚至更进一步,均是未知数;如果汉朝没有大乱他会面对关中以及齐国等多个方面的联合围剿,风险难控!

有人说仅仅因为辱谩就谋杀刘邦的原因站不住脚。

其实不然。

魏王豹在刘邦彭城大败之后,背叛刘邦投靠项羽,刘邦派郦食其劝说魏王豹再次归顺时,魏王豹给出他背叛刘邦的主要以及显性原因为:

“今汉王慢而侮人,骂詈诸侯群臣如骂奴耳,非有上下礼节也,吾不忍复见也。”--《史记·魏豹彭越列传》

另外一个例子是英布投降刘邦,差一点因为刘邦倨傲的态度自杀。

淮南王至,上方踞床洗,召布入见,布大怒,悔来,欲自杀。--《史记·黥布列传》

刘邦或许认识不到自己的无礼会具有怎样的杀伤力,但是对于诸侯王来说这绝对是一种人格上严重的冒犯!

更别说已经六十多岁的贯高、赵午,他们内心深处可能还残留“士可杀不可辱”以及“士为知己者死”的战国门客遗风!还好,张敖始终保持着理智,当然有人会说他懦弱,懦弱未必不是一种自保的能力。