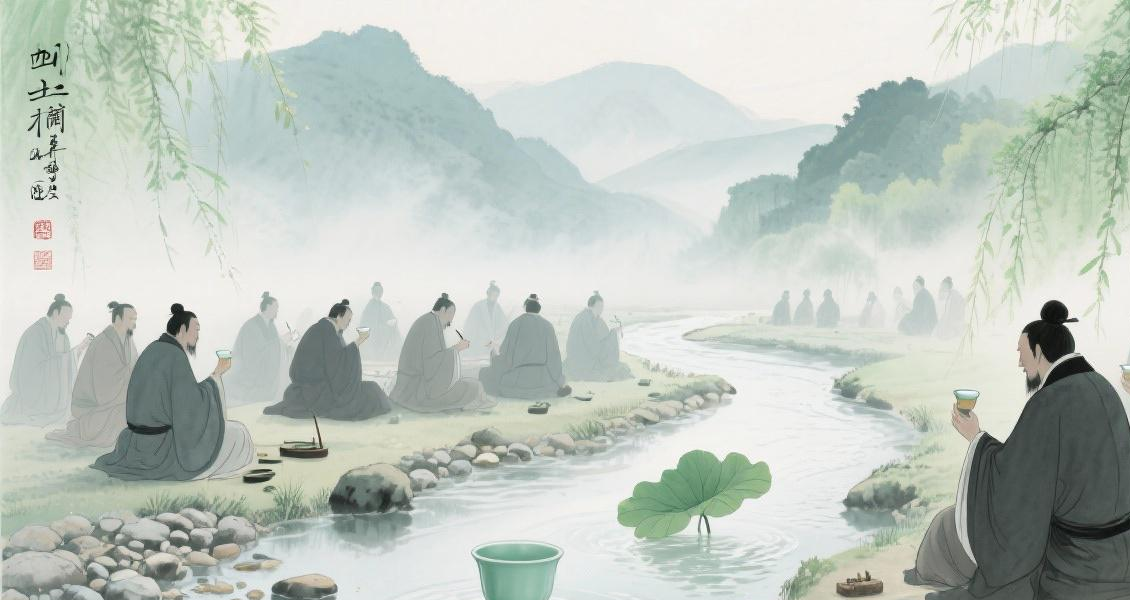

公元 353 年的暮春,会稽山阴的兰亭边已经热闹起来。王羲之穿着宽松的麻质深衣,手里捏着个青瓷酒杯,望着眼前蜿蜒的溪流发愣 —— 这已经是他今天喝下的第七杯酒了。溪水里漂着的荷叶托着酒杯,刚在不远处的石子边打了个转,就被下游的谢安一把捞起。“逸少,该你赋诗了!”

周围传来哄笑,王羲之晃了晃脑袋,酒气顺着鼻尖往上窜。他没接话,目光扫过溪边的四十二位名士:有写《兰亭诗》的孙绰,有擅长隶书的庾亮,还有自己的儿子王凝之、王徽之。春风吹得柳丝飘到砚台上,研好的松烟墨泛起细碎的涟漪,他突然觉得手腕发痒。

1. 兰亭雅集:醉意是怎么来的?要搞懂王羲之当时的状态,得先说说这场 “酒局” 的规矩。魏晋文人流行 “曲水流觞”,兰亭溪边长约十几米的曲折水道,就是天然的 “酒桌”。酒杯漂到谁面前,谁就得喝干酒,再写一首四言或五言诗。要是写不出来,就得罚三杯。

《晋书・王羲之传》里明确记载,这场雅集最后成诗三十七首,编成了《兰亭集》。王羲之作为东道主兼当时的文坛领袖,自然要写篇序文。但他那天喝得确实不少 —— 史料里没说具体杯数,但按 “流觞” 次数算,至少喝了十几杯。而且当时的酒不是现在的白酒,是用糯米酿的 “醪酒”,度数大概跟现在的米酒差不多,十几度的样子,虽不烈,但架不住喝得多,后劲上来人就飘了。

更关键的是,这种醉意不全是酒精催的。魏晋那会儿,文人刚从汉末的战乱里喘过气,特别追求 “越名教而任自然” 的状态。王羲之本来就讨厌官场应酬,前一年刚辞掉会稽内史的官职,正处在 “放浪形骸之外” 的心境里。对着青山绿水,跟一群志同道合的朋友喝酒赋诗,这种松弛感,比酒更让人 “醉”。

2. 挥毫瞬间:半醉半醒的书写魔法当众人把纸笔递到王羲之面前时,他已经有点站不稳了。《法书要录》里记了个细节:他接过鼠须笔(用老鼠胡须做的笔,弹性特别好),没先蘸墨,反而把笔锋在嘴唇上抿了抿 —— 这是他写字前的习惯动作,哪怕醉了也没忘。

接下来的书写过程,完全是 “无意识的巅峰”。他眼睛盯着纸,但脑子里可能根本没想笔法。《兰亭序》全文 324 个字,有 20 多个 “之” 字,每个写法都不一样:有的像春风拂柳,有的像怪石卧溪,还有的笔锋带点颤抖,明显是手腕受酒意影响晃了一下,但偏偏就成了神来之笔。

这里有个反常识的点:王羲之当时不是烂醉如泥,而是 “半醉半醒”。要是真喝到不省人事,根本写不出那么精准的笔法 —— 比如 “崇山峻岭” 的 “岭” 字,最后一笔的回锋力度,没个几十年功底根本控不住。清代书法家包世臣就说过,这是 “醉时天机流露,醒后刻意求之而不得”,酒精只是帮他打破了平时的技法束缚。

他写的时候,周围人都看呆了。谢安后来回忆:“当时逸少的笔像有了灵气,纸动的时候墨刚好晕开,连换气的节奏都跟写字的顿挫对上了。” 等最后一个字写完,王羲之把笔一扔,趴在桌上笑出声,嘴里念叨着 “快哉快哉”,没过一会儿就睡着了。

3. 为何成绝唱?醒后再写都失败第二天酒醒,王羲之看着桌上的《兰亭序》草稿,自己都吓了一跳。纸是会稽产的蚕茧纸,细腻得能透光,墨痕里还能看见酒渍的印记。他越看越满意,赶紧找了张新纸,想重写一遍。

结果写了十几遍,怎么都觉得不对。有的笔法太工整,少了点野气;有的刻意模仿醉时的颤抖,又显得做作。《晋书》里特意记了这件事:“羲之醒后更书数十本,终不及之”。他自己也叹气说:“此神助耳,非吾力也。”

为什么醉后写的反而更好?其实是 “理性” 和 “感性” 的平衡被打破了。平时写字,他会刻意追求 “蚕头燕尾”“中锋用笔” 这些规矩;但醉了之后,理性放松了,几十年练出来的技法反而成了本能,情感直接通过笔尖流到纸上。就像现在的歌手,刻意练的高音不如即兴飙的有感染力,是一个道理。

还有个关键原因:《兰亭序》里有涂改的痕迹。比如 “崇山峻岭” 的 “崇” 字,原来写的是 “祟”,后来在上面加了一点改成 “崇”;“趣舍万殊” 的 “趣” 字,旁边还点了个墨点。这些 “不完美” 反而让整篇字活了起来,就像人喝醉了说话带点结巴,反而更真实。要是醒后重写,肯定会追求字字完美,反而丢了灵魂。

4. 当代启示:灵感从不是硬逼出来的现在很多人搞创作,总喜欢 “硬熬”—— 坐在书桌前逼自己写文章、画稿子,结果越熬越没思路。其实王羲之的 “醉后挥毫”,早给我们指了条路:灵感从来不是逼出来的,是 “放松出来的”。

就像现在的设计师,盯着电脑屏幕半天想不出方案,出去散个步、喝杯咖啡,反而突然有了点子。这跟王羲之喝酒后的状态本质一样:当大脑从 “刻意创作” 的紧绷里抽离,平时积累的知识和技能才会自由组合,形成意想不到的好作品。

而且《兰亭序》的 “绝唱” 地位,还告诉我们 “不完美才是完美”。现在很多人追求 “零失误”,写文章改到没有一个错字,做 PPT 调无数遍字体,但往往少了点真情实感。王羲之的涂改痕迹,就像我们说话时的口头禅,虽然不 “标准”,但透着真实的生命力。

更有意思的是,《兰亭序》真迹早就没了。据说唐太宗李世民特别喜欢,临死前让把真迹陪葬在昭陵里。现在我们看到的,都是唐朝人的摹本,其中最有名的是冯承素的 “神龙本”,连纸的褶皱、墨的晕染都摹得一模一样。但就算这样,也没人觉得摹本比真迹差多少 —— 因为那份 “醉后的灵气”,早就透过笔墨传下来了。

现在再看《兰亭序》里的字,还能感受到当时的酒气和春风。王羲之大概从来没想过,自己醉后随手写的一篇草稿,会成为 “天下第一行书”。就像生活里很多美好的东西,从来不是刻意求来的,而是在某个放松的瞬间,不经意间就成了永恒。

你有没有过这种经历?比如喝醉了唱的歌、放松时写的文字,反而比刻意准备的更打动人?评论区聊聊你的 “意外之喜” 吧。要是喜欢这类历史细节,下次再给你们扒扒《兰亭序》里那些隐藏的文人梗。