辛弃疾(1140.5.28-1207.10.3),原字坦夫,改字幼安,号稼轩居士。

辛棄疾像(摹本)

(原畫清嘉庆間作,藏鉛山縣辛氏族人處)

来源:辛更儒编.辛弃疾资料汇编.中华书局.2005.卷首

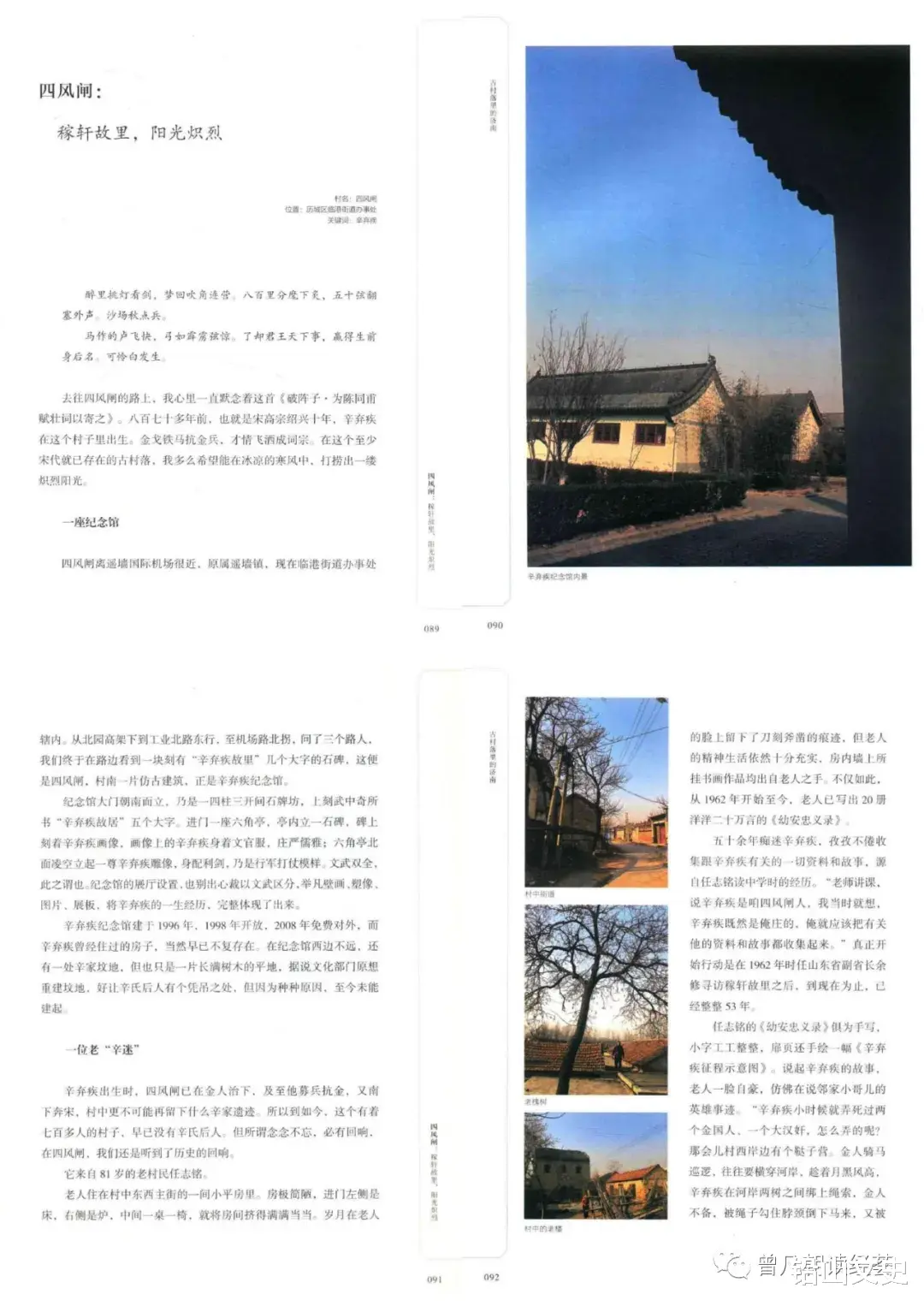

年少时,生活于金人占领区,其祖父辛赞常携之登高望远,指画山河,思投衅而起。金的兴起和辽的灭亡(金国在1122年把辽全境吞并),是12世纪20年代的大事变。当时的时代是宋金对峙、南北分裂。北宋(960—1127年)和南宋(1127—1279年)加起来立国320年。辛弃疾出生前13年,即1127年,北宋遭遇了最惨痛的“靖康之难”,又称靖康之祸、靖康之乱、靖康之变、丙午之耻。此时,包括山东在内的大片北方地域被金所占。(1129年春初,金兵即攻下徐州,长驱而南。赵构于二月初从扬州逃往杭州。以后,淮水以北的各个州县,包括开封和应天府在内,或则经由金人的攻打,或出于宋方守臣的自动放弃,相继被金兵占据。在1129这一年内,宋国和金国在事实上已等于是划淮为界了。)北宋宣和七年(1125),金军两路攻宋。宋徽宗传位于太子钦宗。靖康元年(1126,丙午)十一月,金完颜宗翰(粘罕)率西路军与完颜宗望(斡离不)东路军会师,攻陷北宋东京(今河南开封),钦宗请降。1127年四月,金军退兵,掳走徽宗、钦宗和宗室、后妃及臣僚数千人,以至教坊乐工、技艺工匠、内侍及法驾、仪仗、礼器、冠服、天文仪器、书籍舆图、珍宝玩物、府库蓄积等,北宋灭亡、史称“靖康之变”、“靖康之难”、“靖康之祸”。靖康元年为丙午年,又称“丙午之耻”。辛弃疾出生后一年,也就是1141年,南宋虽然1140年取得对金的顺昌、郾城等战役的大捷,但是高宗、秦桧却放弃河南各地,撤退军队,一意求和,岳飞被杀害,南宋与金国签定和约,因发生于宋高宗绍兴年间,故称绍兴和议shào xīng hé yì,其内容是南宋向金称臣,每年贡银25万两,绢25万匹,割唐州、邓州等地给金国,宋、金东以淮河,西以大散关(今陕西宝鸡市西南)为界;金国将高宗(赵构之父)的尸体和韦氏(赵构之母)送还南宋。1142年春,金册立赵构(高宗)为宋帝。辛弃疾出生在济南历城遥墙镇四风闸村(现归高新区)。济南有两处辛弃疾纪念馆, 另一处是济南历城四风闸的辛弃疾故里,一处是大明湖南岸遐园西侧的辛稼轩纪念祠。

济南历城四风闸的辛弃疾故里

钱欢青,古村落里的济南,山东文艺出版社,2017.第89-92页。

这是大明湖南岸遐园西侧的辛稼轩纪念祠

辛弃疾从小目击家破国亡,战乱、劫难。“家国情怀”是辛弃疾终其一生的活力引擎,是他最“硬核”的“人设”。“家国情怀”是家国的深情大爱,是对自己家国的高度认同感和归属感、责任感和使命感。辛弃疾把抗金救国的时代课题与自己的人生追求结合起来,确立了以“平戎万里”、“整顿乾坤”、“补天裂”为己任的人生目的。他的传奇一生,获得后人普遍赞誉:

元人于钦曾说:

稼轩豪杰之士,枕戈待旦,有志于中原久矣。宋人举国听之,岂无所成?侂胄之败,正陈同甫‘真虎不用,真鼠枉用’之所致,以此议公可乎?(《齐乘》卷六)

明人钱士升说:

稼轩人材,大类温峤、陶侃,南宋罕有其匹。……使稼轩得握生杀之权,予之以不中制之任,忠义慷慨,必能鼓舞一世。进则为折冲,退则为保障,精采规模,自有大可观者,非若空言之无补也。(《南宋书》卷三一)

清圣祖玄烨,也就是8岁登基、14岁亲政、在位61年的康熙说:

君子观弃疾之事,不可谓宋无人矣,特患高宗不能驾驭之耳。使其得周宣王、汉光武,其功业奚止是哉?(《御批资治通鉴纲目》卷二五)

辛弃疾秉奉祖训,练武习文。少年时,祖父经常带他“登高望远,指画山河,思投衅而起,以纾君父不共戴天之愤。常令臣两随计吏抵燕山,谛观形势(《美芹十论》)”。14岁(1154年)和17岁两次在考学途中,跟随计吏,带着祖父的嘱托,到金人统治的腹地燕山一带谛观形势、侦察敌情,堪称是带着“家国情怀”的深深胎记,“横槊气凭陵(《念奴娇》)”的“少年英雄”。也由此慢慢养成了他知己知彼,重视情报的思想和习惯,为后来运筹帷幄,正确筹划和预见宋金战事奠定了基础。

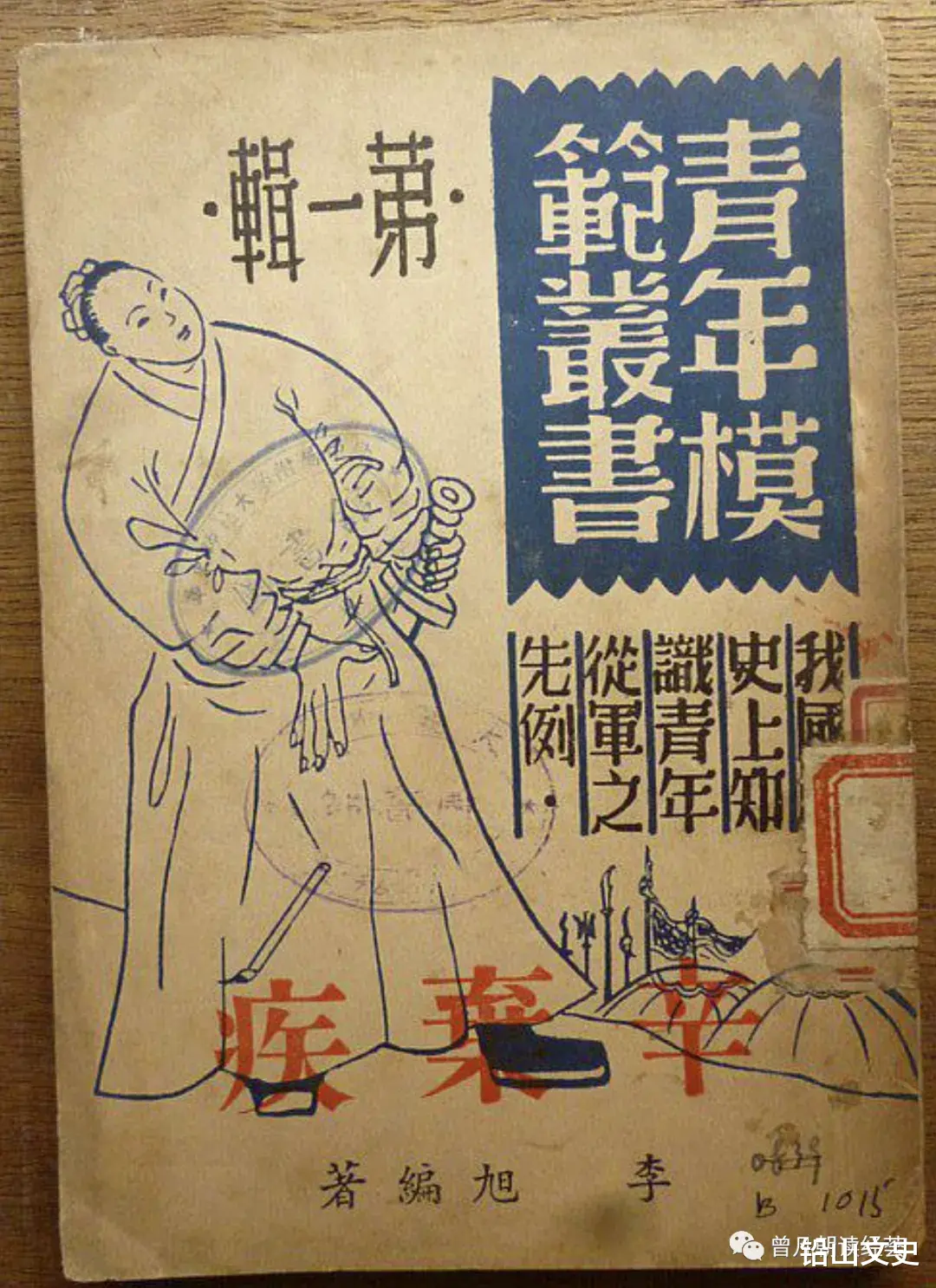

辛弃疾 李旭編著.青年出版社,1946年。年二十二岁时聚众二千投耿京起义军,任掌书记。(济南府有一个名叫耿京的农民,结合李铁枪等六七人共同起事,在聚集了几十人后便攻占了莱芜和泰安两个县城。其后义军的人数飞跃发展,在极短时期内,便发展到二十万人以上,成为当时各地起义军声势最大的一支,连大名府的王友直也派人前来,表示愿受耿京的节制(见《三朝北盟会编》卷二四九,绍兴三十二年一月十八日记事。))1162年正月奉表归宋,授右承务郎。北归途中闻耿京为叛徒张安国所杀,即率五十骑,长驱山东,于五万敌众中将张安国缚归南宋斩首。《宋史》辛弃疾传有载:

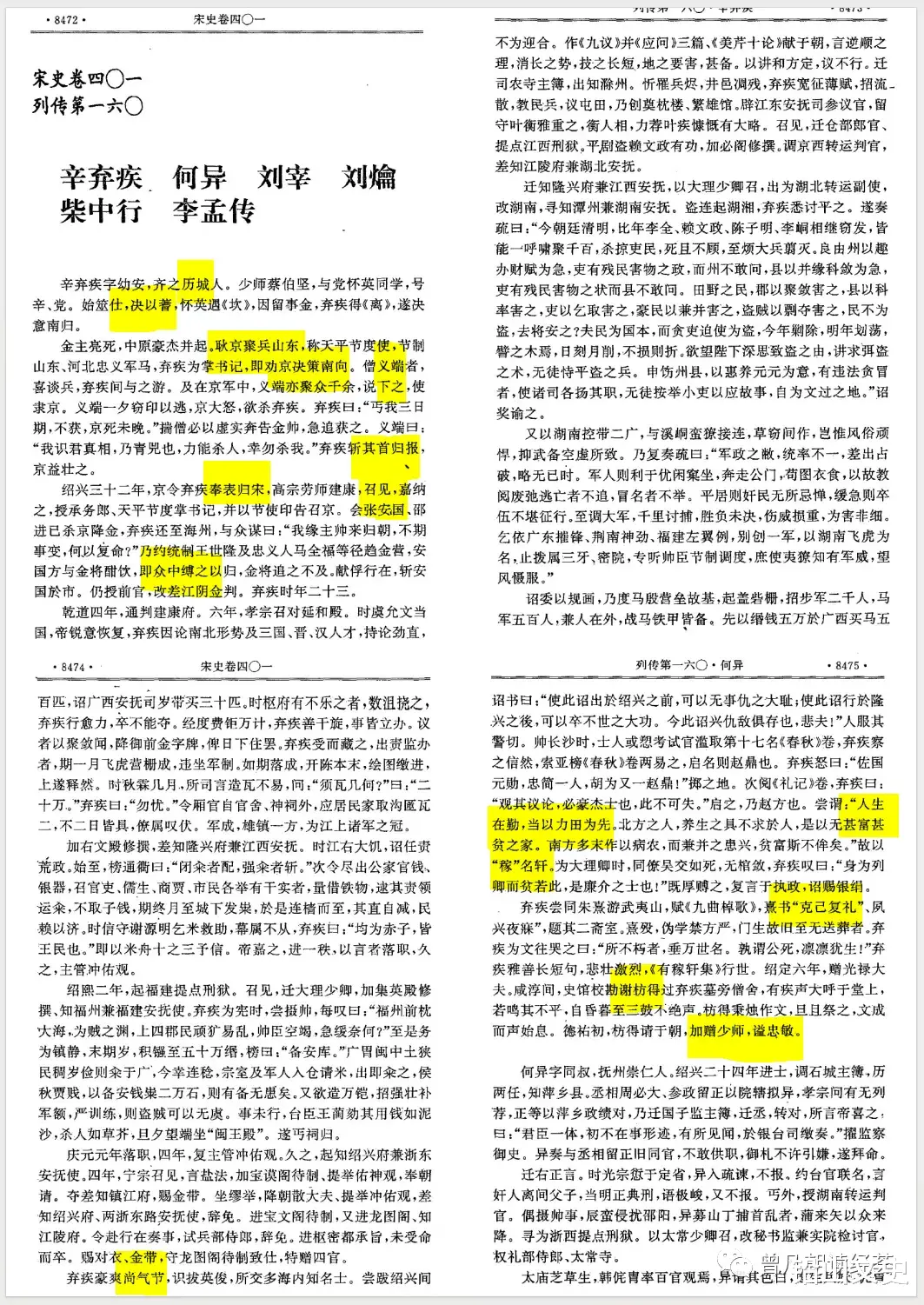

绍兴三十二年,京令弃疾奉表归宋,高宗劳师建康,召见,嘉纳之,授承务郎、天平节度掌书记,并以节使印告召京。会张安国、邵进已杀京降金,弃疾还至海州,与众谋曰:“我缘主帅来归朝,不期事变,何以复命?”乃约统制王世隆及忠义人马全福等径趋金营,安国方与金将酣饮,即众中缚之以归,金将追之不及。献俘行在,斩安国于市。仍授前官,改差江阴佥判。弃疾时年二十三。

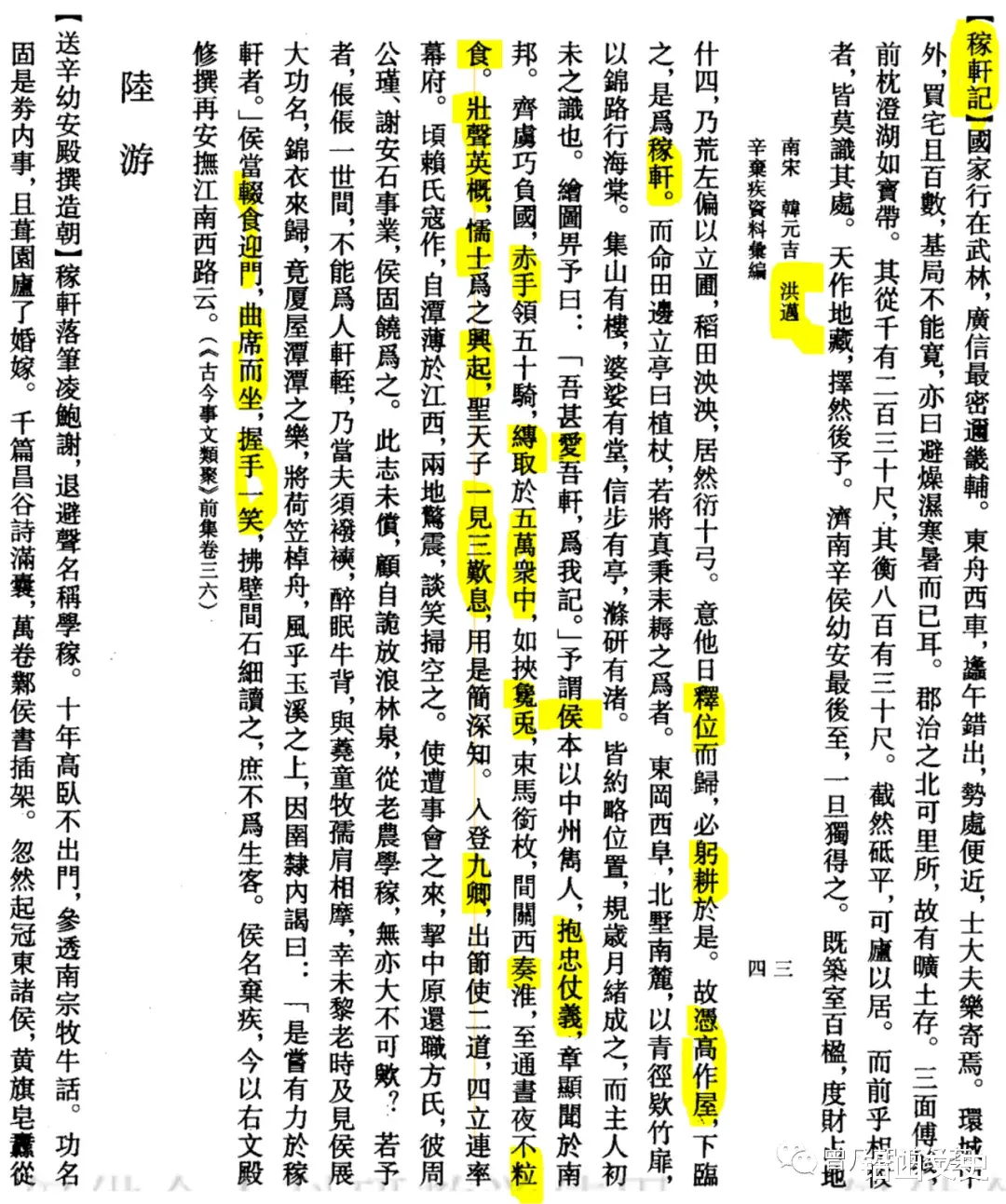

《辛弃疾传》,简体字本二十六史:宋史,脱脱等撰,,吉林人民出版社,1995,第8472-8475页。辛弃疾“以气节自负”,以功业自许,立志统一,揭竿而起;聚众两千,起义抗金;投奔耿京,共图大业;追杀义端,夺回印信;率骑突袭,活捉叛徒,斩首建康;勇之可嘉,风采凛然,从杀、擒两个叛徒的英雄行为可见一斑。义士壮举,盛传一时,“壮声英概,懦弱士为之兴起,圣天子一见三叹息”(洪迈《稼轩记》)。尽管宋史有多种版本,但对这两件事记述的简洁生动,流传广泛,成为稼轩青年时期的高光时刻。此事的处理显现了他临危不乱、智勇双全的风范和豪气。

洪迈《稼轩记》,辛更儒编.辛弃疾资料汇编.中华书局.2005.第3-4页。

上面所说的辛弃疾的“豪”,不只是来自于心胸的开阔与思想的通脱,还有他戎马生涯的真实写照。辛弃疾是真正的豪杰, 一身武艺加以满腹筹略, 既是勇士又是帅才。南归初被任为江阴签判,1168年,又任建康通判。1172年,出知滁州,大办荒政,使商旅毕集,上下绥泰。1175年,任江西提点刑狱,督捕赖文政茶商军并诱而杀之。后历知隆兴府兼江南西路安抚使、荆湖北路转运副使。1181年遭免职,回上饶带湖闲居。1192年,复任福建提点刑狱,1194年又被革职,定居铅山期思瓢泉。1203年,再被起知绍兴府兼浙东安抚使,其间曾往镇江策划北伐事宜,然一年后又遭罢贬。回到铅山旧宅。1207年,朝廷欲再度起用,然其病已沉重,终于该年九月逝世。辛弃疾胸怀极为恢宏博大。他始终将个人的命运主动与民族的前途紧紧联在一起,不因个人劳辱进退、功名利禄而悲喜。从二十二岁到南宋至六十八岁辞世,四十六年中屡被革职,备受挫折坎坷,自己没有一次因时局艰难请辞;罢职后,也没有一次召而不起,只要有机会,便积极主动地为恢复大业添砖加瓦。其历仕如下:

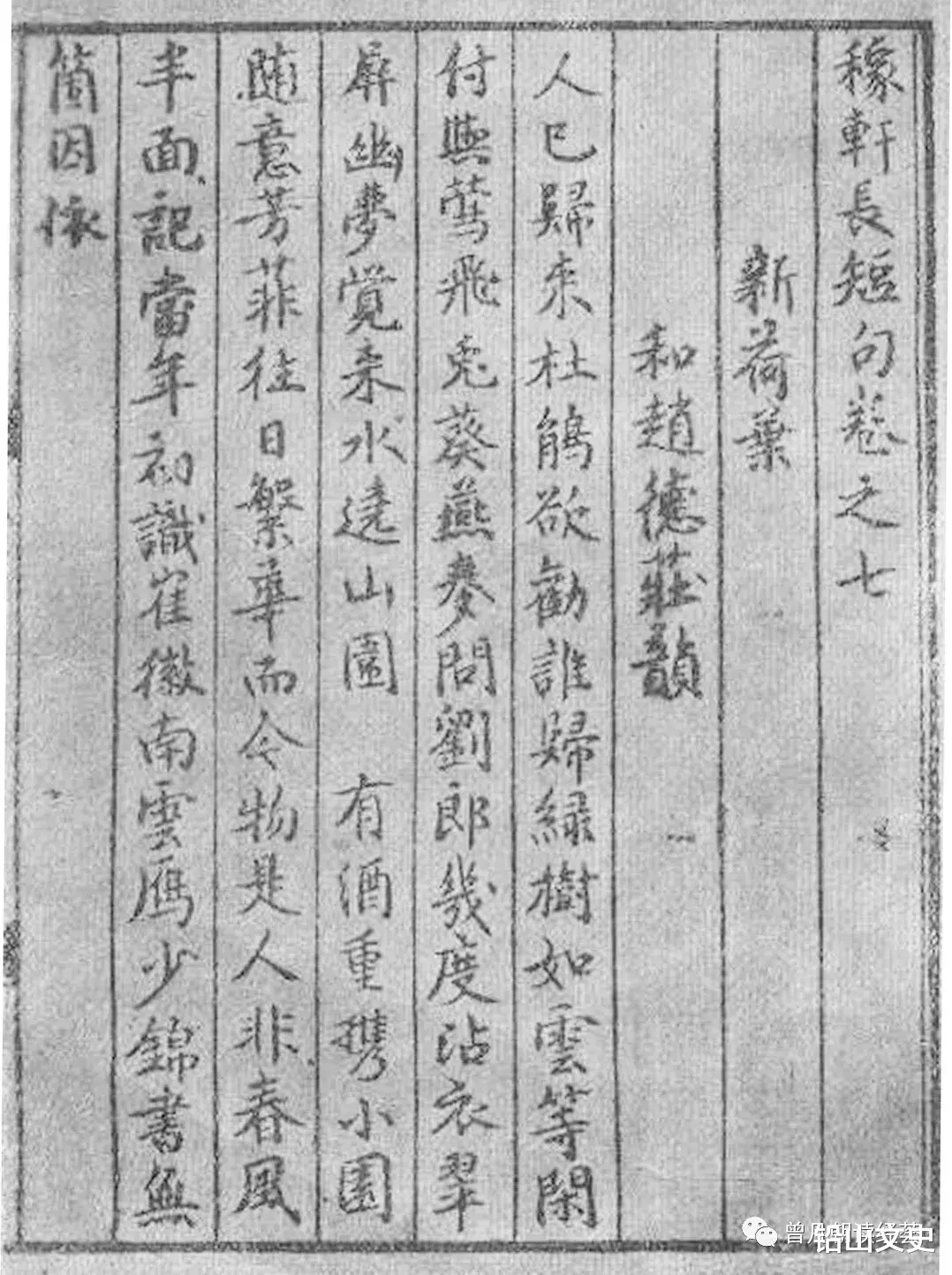

《兵部侍郎赐金紫鱼袋稼轩历仕始末》

辛弃疾资料汇编.辛更儒编.中华书局.2005年出版第136页。

“卒之日,家无余财,仅遗平生词、诗、奏议、杂著、书集而已。”令人感叹。

辛弃疾自22岁离家奉表南归,至67岁去世,负籍偏安江南的南宋生活了45年,他“上马击贼,下马草檄”(《宋史·辛弃疾传》),“家国情怀”奠定了辛弃疾的初心使命,主导了辛弃疾的军政事功,铸就刘辛弃疾的“词中之龙”。

乾道六年(公元1170年),宋“孝宗召对延和殿……帝锐意恢复,弃疾因论南北形势及三国、晋、汉人才,持论劲直,不为迎合。作《九议》并《应问》三篇、《美芹十论》献于朝,言逆顺之理,消长之势,技之长短,地之要害,甚备”(《宋史·辛弃疾传》)。

乾道七年(公元1171年)在司农寺主簿任内作《九议》。

乾道八年(公元1172年)“出知滁州,州罹兵烬,井邑凋残,弃疾宽征薄赋,招流散,教民兵,议屯田,乃创奠枕楼、繁雄馆”(《宋史·辛弃疾传》)。《滁州奠枕楼记》中称:“自是流逋四来,商旅毕集,人情愉愉,上下遂泰,乐生兴事,民用富庶。”“荒陋之气,一洗而空矣。”

淳熙二年(公元1175年)任江西提刑时期的扑灭茶商军。宋孝宗赞其“捕寇有方”(《宋会要·兵》),淳熙七年(公元1180年)在湖南安抚使任内的创置飞虎军。

绍熙二年(公元1191年)年过半百的辛弃疾审时度势,在福建提刑任上实施“务为镇静”的方针。

嘉泰三年(公元1203年)知绍兴府兼浙东安抚使时疏奏州县害农六事。翌年正月殿召对,言盐法。用治理乱世的铁腕手段“得贼辄杀,不复穷究”(《嘉泰会稽志》卷十《人物志》),同时发榜公告“闭粜者配,强籴者斩(《宋史·辛弃疾传》)”的政策。“奸盗屏迹”,效果立现。朱熹赞曰:“这便见得他有才”(《朱子语类》)。

开禧元年(公元1205年)6月,宋宁宗“诏内外诸军,密为行军之计。”烈士暮年壮心不已的辛弃疾,在知隆兴府任上对开禧北伐提出四条建议:招兵要择,屯兵要分,军事要张,谍候要明。正如南宋大臣程珌在总结开禧北伐失败的《丙子轮对剳子》中说的,战败结果证明“无一而非弃疾预言,于二年之先者。”

开禧二年(公元1206年)5月,宋宁宗下诏伐金,委重任予已患病在身的辛弃疾,屡辞不允后仍抱病赴京陈奏政见。

开禧三年九月初十(公元1207年10月3日),病归瓢泉的辛弃疾带着壮志难酬的遗憾,弥留之际连呼“杀贼”后溘然长逝。

辛弃疾墓 江西铅山阳原山

郭沫若为辛弃疾题写的挽联,26个字:

铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;

美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞。

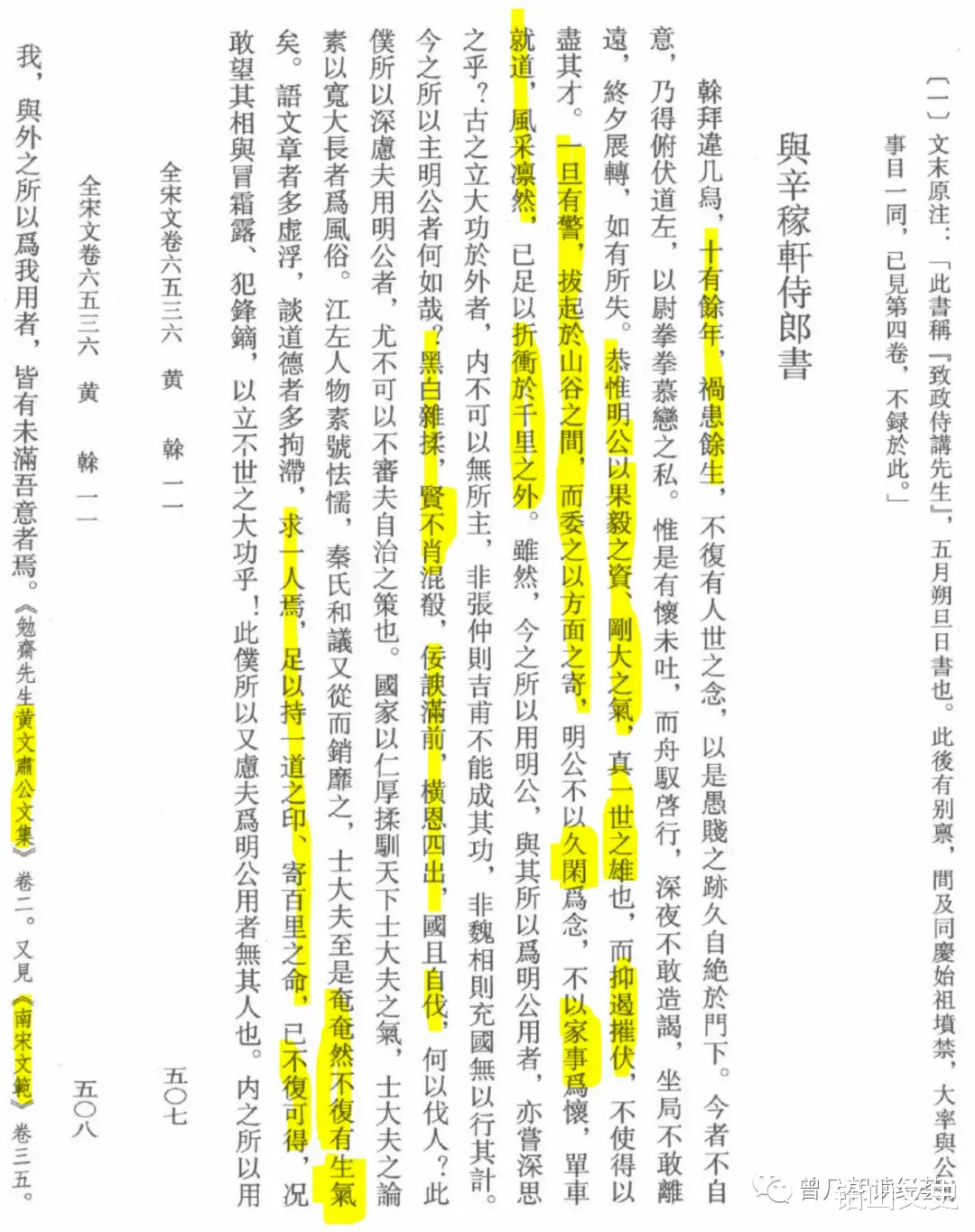

朱熹门生黄斡在写给辛弃疾的一封信中曾有过这样一段十分恰切的描述:“明公以果毅之资,刚大之气,真一世之雄也,而抑遏伏,不使得以尽其才。一旦有警,拔起于山谷之间,而委之以方面之寄,明公不以久闲为念,不以家事为怀,单车就道,风采凛然,已足以折冲于千里之外。”(黄斡《与辛稼轩侍郎书》)如此的气度,如此执著刚毅,在战争乱世中为理想百折不挠,尤为可贵,令人钦佩。

黄榦:《与辛稼轩侍郎书》.全宋文 第287册,曾枣庄,刘琳主编,上海辞书出版社 安徽教育出版社,2006.第507-508页。既要读其文,又要识其人。淳熙十一年(公元1184年),辛弃疾为寓居信州的原吏部尚书韩元吉祝寿,作词《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》,词中“平戎万里,功名本是,真儒事”,强调“平戎万里”、“伐金救国”是真正有学问的人的事业,做人要做这样的人,这彰显了辛弃疾的人生目的。无论在血气方刚的青壮阶段,还是饱经风霜的迟暮之年;无论在朝为官,还是落职赋闲,辛弃疾一直都是亟亟于此。面对“神州沉陆”、“胡尘未断”、“南共北,正分裂”的严峻现实,辛弃疾立下“男儿到死心如铁。看试手,补天裂”(《贺新郎·答陈同父》)、“诗书万卷,致身须到古伊周”(《水调歌头·落日古城角》)的誓言,决心投身于“平戎万里,整顿乾坤”的事业,最终成为像伊尹、周公那样的人。这也许是辛弃疾毕生孜孜以求的最高人生价值境界。梁启超曾说:“稼轩先生之人格与事业,未免为其雄杰之词所掩。使世人仅以词人目先生,则失之远矣。意欲提出整个之辛弃疾以公诸世。”梁启超作《辛稼轩年谱》之动机,实缘于此。所志未竟,而遽戛然,可为深惜。

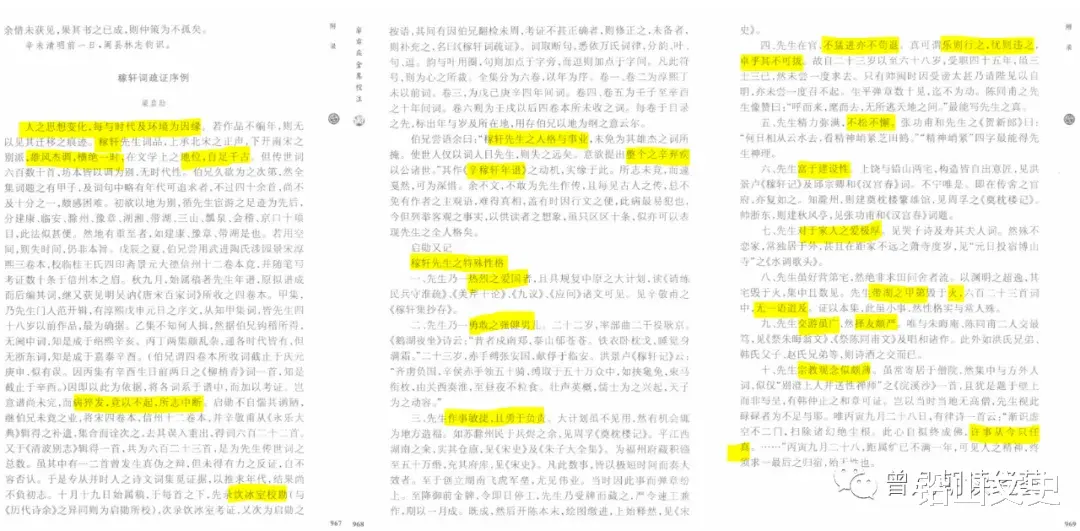

梁启勋:《稼轩词疏证序例》.载:徐汉明校注,辛弃疾全集校注,华中科技大学出版社,2012.第967-969页。

我们借助上文看一下《稼轩先生之特殊性格》云:

“一、先生乃一热烈之爱国者,且具规复中原之大计划。读《请练民兵守淮疏》、《美芹十论》、《九议》、《应问》诸文可见。见辛敬甫之《稼轩集钞存》。二、先生乃一勇敢之强健男儿。二十二岁,率部曲二千投耿京。《鹅湖夜坐》诗云:‘昔者戍南郑,泰山郁苍苍。铁衣卧枕戈,睡觉身满霜。’二十三岁,赤手缚张安国,献俘于临安。洪景卢《稼轩记》云:‘齐虏负国,辛侯赤手领五十骑,缚取于五十万众中,如挟毚兔,束马衔枚,由关西奏淮,至昼夜不粒食。壮声英概,儒士为之兴起,天子为之动容。’三、先生作事敏捷,且勇于负责。大计划虽不见用,然有机会辄为地方造福。如苏滁州民于兵烬之余,见周孚《奠枕楼记》。平江西、湖南之籴,实其仓廪,见《宋史》及《朱子大全集》。为福州府藏积镪至五十万缗,充其府库,见《宋史》。凡此数事,皆以极短时间而奏大效者。至于创立湖南飞虎军垒,尤见伟业。当时因此事而弹章纷上,至降御前金牌,令即日停工。先生乃受牌而藏之,严令速工兼作,期以一月成。既成,然后开陈本末,绘图缴进,上始释然,见《宋史》。四、先生在官,不猛进亦不苟退,真可谓乐则行之,忧则违之,卓乎其不可拔。故自二十三岁以至六十八岁,受职四十五年,虽三仕而已,然未尝一度求去。只有帅闽时因受谤太甚乃请陛见以自明,亦未尝一度召不起。生平弹章数十见,迄不为动。陈同甫之先生像赞曰:‘呼而来,麾而去,无所逃天地之间。’最能写先生之真。五、先生精力弥满,不松不懈。张功甫和先生之《贺新郎》曰:‘何日相从云水去,看精神峭紧芝田鹤。’‘精神峭紧’四字最能得先生神理。六、先生富于建设性。上饶与铅山两宅,构造皆自出意匠,见洪景卢《稼轩记》及丘宗卿和《汉宫春》词。不宁唯是,即在传舍之官府,亦复如之。知滁州,则建奠枕楼、繁雄馆,见周孚《奠枕楼记》。帅浙东,则建秋风亭,见张功甫和《汉宫春》词题。七、先生对于家人之爱极厚。见哭子诗及寿其夫人词。然殊不恋家,常独居于外,甚且在距家不远之萧寺度岁,见‘元日投宿博山寺’之《水调歌头》。八、先生虽好营第宅,然绝非求田问舍者流。以渊明之超逸,其宅毁于火,集中且数见。先生带湖之甲第毁于火,六百二十三首词中,无一语道及。证以本集,此虽小事,然性格实与常人殊。九、先生交游虽广,然择友颇严。唯与朱晦庵、陈同甫二人交最笃,见《祭朱晦翁文》、《祭陈同甫文》及唱和诸作。此外如洪氏兄弟、韩氏父子、赵氏兄弟等,则诗酒之交而已。十、先生宗教观念似颇薄。虽常寄居于僧院,然集中与方外人词,似仅‘别澄上人并送性禅师’之《浣溪沙》一首,且犹是题于壁上而非写呈,有韩仲止之和章可证。岂以当时当地无高僧,先生视此碌碌者为不足与耶?唯丙寅九月二十八日,有律诗一首云:‘渐识虚空不二门,扫除诸幻绝尘根。此心自拟终成佛,许事从今只任真。’丙寅九月二十八日,距属纩已不满一年,可见人之精神,终须求一最后之归宿,殆天性也。”