10月10日,诺贝尔和平奖尘埃落定,委内瑞拉反对派人士玛丽亚·科里纳·马查多荣获此殊荣。消息一出,全球舆论哗然。而最引人关注的,莫过于再度与该奖项失之交臂的美国前总统唐纳德·特朗普——这位曾多次公开表达“理应得奖”的政治强人,又一次未能如愿。

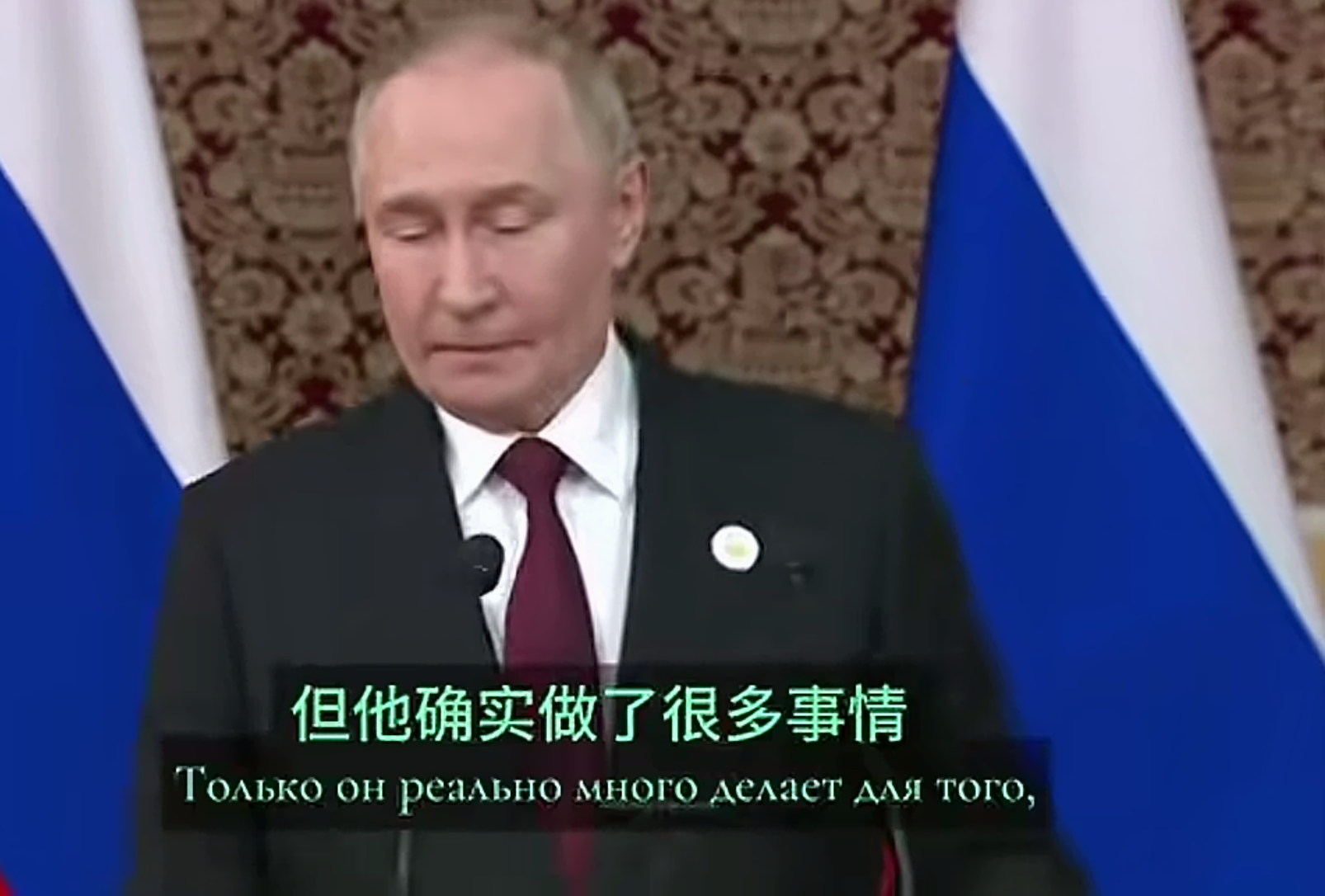

就在外界纷纷猜测特朗普将如何回应之际,远在莫斯科的俄罗斯总统弗拉基米尔·普京却率先开口。在一场非正式记者会上,当被问及对本次和平奖的看法时,普京语气冷峻地表示:“如今的诺贝尔和平奖,似乎越来越倾向于授予那些在现实中并未为和平做出实质性贡献的人。而真正推动过外交突破、尝试化解长期冲突的政治家,反而被排除在外。”

他进一步指出:“我知道有些人做了大量工作,包括在中东、在朝鲜半岛、在俄乌关系的早期接触中,都曾试图打开局面。但这些人从未被真正认可。”尽管未提名字,但明眼人都听得出,这番话正是在为特朗普鸣不平。

普京与特朗普:政见对立,却存“英雄相惜”之情

虽然美俄关系近年来持续紧张,两国在乌克兰问题、北约东扩、网络战等议题上针锋相对,但普京与特朗普之间的“特殊默契”始终未断。从2016年大选期间的“通俄门”风波,到后续多次公开互赞,两人始终保持着一种超越国家利益的个人好感。

此次普京隔空调停,与其说是外交表态,不如说是一次老友间的“精神支持”。有分析认为,普京此举也有意借机讽刺西方主流价值观体系的“虚伪性”——一边高举和平旗帜,一边却对真正试图打破僵局的政治人物冷眼相待。

特朗普的回应:不认输,反称“奖项代领”

面对落选,特朗普并未表现出沮丧。他在佛罗里达州海湖庄园举行的小型集会上宣称:“我刚刚接到获奖者马查多女士的电话,她说这个奖其实是替我领的。她说,2024年才是决定世界命运的关键年份,而那时,我将重返白宫,带领美国实现真正的和平。”

他还强调:“我任内没有发动任何一场战争,我试图结束阿富汗冲突,我推动了阿联酋与以色列的关系正常化,我与金正恩坐下来谈核问题……我拯救了数百万人的生命,这是我一生中最骄傲的事。”

这番言论虽被部分媒体批评为“自我加冕”,但在其支持者中引发强烈共鸣。社交媒体上,“#TrumpDeservesPeacePrize”(特朗普应得和平奖)迅速登上热搜。

奖项背后的政治博弈:和平还是政治正确?

本届诺贝尔和平奖的评选再度引发关于其公正性与地缘倾向的争议。马查多作为委内瑞拉反对派代表,长期受到美国及西方国家支持,但她在本国的实际影响力有限,且其政治联盟内部纷争不断。有评论指出,这一选择更像是西方对“反威权”符号的又一次加冕,而非对真实和平成果的认可。

相比之下,特朗普在其任内确实推动了多项突破性外交协议,如《亚伯拉罕协议》促成多个阿拉伯国家与以色列建交;也曾与朝鲜领导人三次会晤,虽未达成彻底无核化,但至少避免了军事冲突升级。

然而,因其强硬的移民政策、煽动性言论以及2021年国会山事件,他在国际主流舆论中形象两极分化严重,也成为其难以获得诺贝尔奖青睐的关键原因。

大国角力下的“和平”定义权争夺

值得注意的是,此次事件折射出的不仅是个人荣辱,更是全球话语权的深层博弈。西方主导的奖项体系是否仍具公信力?“和平”是否必须以“民主”“人权”为前提?还是说,真正的和平应建立在地缘现实、大国协调与冲突管控之上?

普京的支持、特朗普的反击,以及中国等新兴力量在国际事务中日益增强的参与度,正在动摇传统西方叙事对“和平”“正义”等概念的垄断。未来,或许我们将看到更多非西方视角下的“和平叙事”崛起。