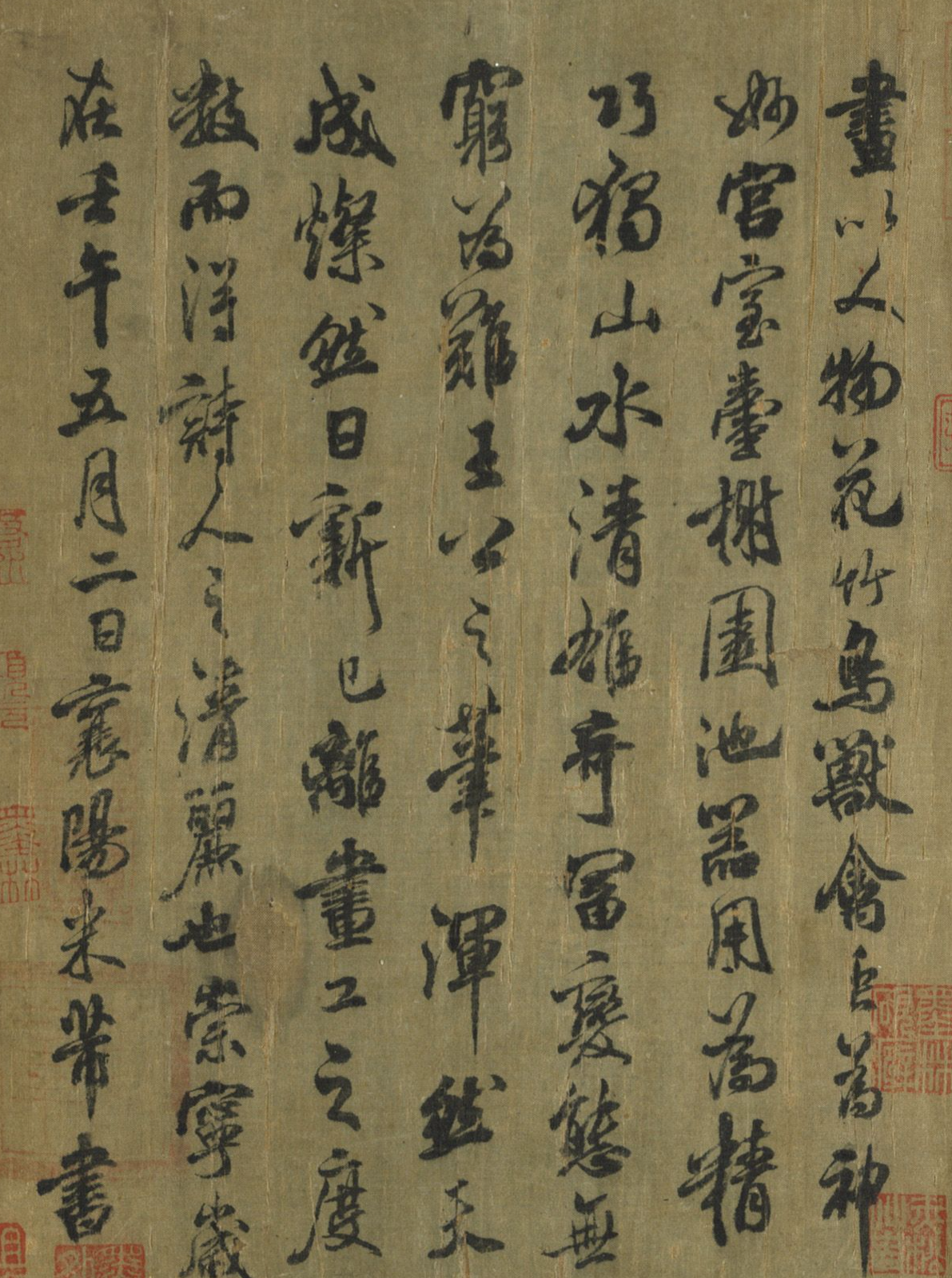

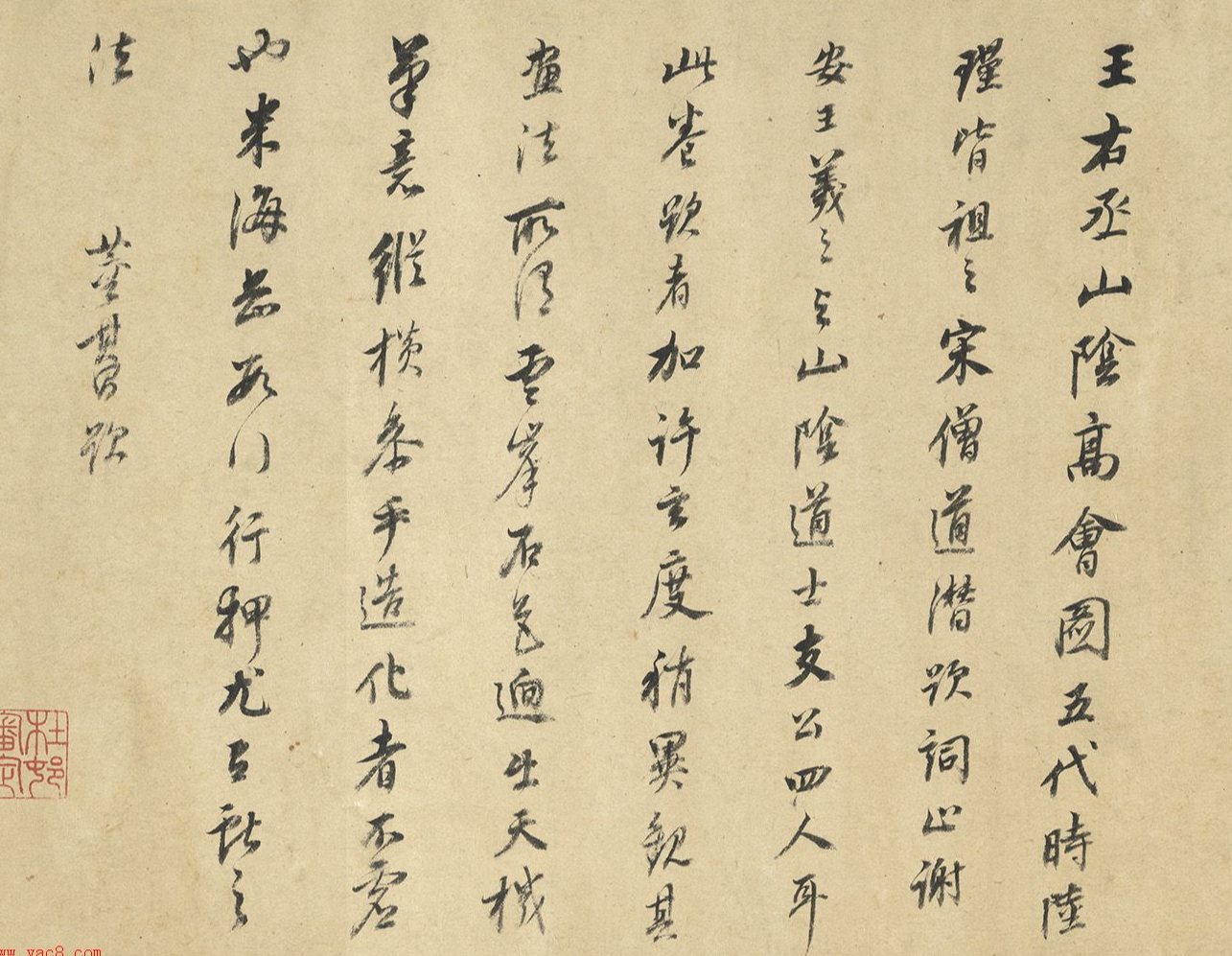

你是不是也曾站在一件传世名作前,心里嘀咕:“这字儿到底好在哪里?” 今天,咱们不聊那些高深莫测的历史故事,也不去扒艺术家的生平八卦,就实实在在地盯着一件作品看——米芾在王维《山阴图》卷后的那段行书题跋。咱们像拆解一台精密仪器一样,用最直白的大白话,把它的“好法儿”给你讲清楚、讲透彻。保证你看完,不仅能看出些门道,下次再见到类似的作品,自己也能说出个一二三来。咱先说说这笔是怎么“走”的。米芾这段行书,最绝的地方就在于他用笔的“不确定性”。你看他下笔,很少是直来直去的,总带着一种细微的、瞬间的调整动作,我们管这叫“八面出锋”。比如一个横画的起笔,他可能笔尖先轻轻一触纸面,有个小小的“点头”动作,然后再铺开笔毫行笔,这就让起笔处形态特别丰富,有圆有方,有藏有露,活灵活现。你再看他行笔的过程,绝不是匀速前进,而是有快有慢,有提有按,线条时而纤细如丝,时而饱满厚重,节奏感极强。收笔时也讲究,有的戛然而止,有的顺势带出牵丝,呼应下一笔。这种用笔,让每个笔画都“活”了起来,充满了动感和生命力,而不是僵硬的印刷体。你想写出这种生动的线条,控笔能力是关键,得能精准地指挥笔锋的每一分变化,这可不是一朝一夕能练成的。光笔画活还不够,字怎么“站”在一起更是学问。米芾处理字的结构,那叫一个“险中求稳”。很多字乍一看,感觉重心不稳,东倒西歪的,但你再仔细品,它总有一个笔画或者一个部分,像秤砣一样,把整个字稳稳地“拽”住,达到一种巧妙的平衡。这就是高手的高明之处,不追求四平八稳,而是在动态中寻找平衡,让字显得奇崛而生动。同时,他非常善于运用“疏密对比”。一个字里,有的部分笔画挤在一起,密不透风;相邻的部分却大胆地留出空白,疏可走马。这种强烈的视觉反差,让字的内部分有了呼吸感和韵律感,一点儿都不呆板。你临帖时可以试试,专门去观察和模仿这种疏密关系,你的字立刻就会显得“高级”起来。单个字写得精彩,整行字、整篇字怎么排布才能气韵贯通?这就说到“行气”了。米芾用的是“轴线连接”的法子。你可以想象每个字都有一条无形的中轴线。米芾书写时,这些轴线并不是在一条直线上,而是左右摇曳,像风中柳条,但又彼此呼应,形成一条蜿蜒而下的“气脉”。字与字之间,时而有纤细的游丝实际连着(这叫“实连”),时而又没有笔画相连,但笔意、气势是连贯的(这叫“意连”)。你的目光顺着看下去,会觉得这股“气”从头到尾没断过,流畅自然。再加上他字组的大小、轻重、宽窄变化,整篇看去,就像一首乐曲,有平缓有高潮,起伏跌宕,引人入胜。最后,咱得谈谈这件作品的“血肉感”,这就涉及到用墨和纸张的关系了。好的书法,墨色绝对不是死黑一片。米芾对墨色的控制堪称一绝,他能充分利用墨的浓淡枯湿变化。蘸一次墨,从最初的浓黑湿润,写到中间的沉着,再到墨快用完时的飞白、枯笔,整个过程墨色的层次非常丰富。尤其是那些“飞白”笔触,丝丝露白,不仅不显得无力,反而增加了线条的苍劲感和速度感。这种效果,跟当时用的纸张特性也分不开。想必是那种具有一定吸水性但又不太洇墨的纸,才能让墨色变化如此清晰地保留下来。你在练习时,也可以有意识地观察墨色变化,尝试控制蘸墨的频率和书写的速度,去体验这种由笔墨交融产生的独特韵味。看懂了这些,你再回头看这件题跋,是不是感觉它不再只是纸上的黑字,而是一个血肉丰满、气息通畅的生命体了?