那个让你想原地消失的“大型社死现场”

你是不是也经历过这样的瞬间:

被临时安排到一个你根本不想参加的饭局,从出门前换衣服的那一刻起,心脏就开始不规律地乱跳。坐在饭桌上,周围的人谈笑风生,你却像个误入派对的隐形人,手里紧紧攥着手机,假装在处理十万火急的公务,实则在社交媒体上毫无目的地刷新。你拼命地想说点什么融入进去,但大脑一片空白,所有的妙语连珠都变成了卡在喉咙里的乱码。

好不容易有人把话题转向你,问了一个再简单不过的问题:“你最近在忙什么呀?” 聚光灯“唰”地一下打在你身上,你感觉所有人的目光都像X光一样要把你穿透。你涨红了脸,磕磕巴巴地说了一句连自己都觉得无趣的话,然后全场陷入了零点几秒的尴尬沉默。

在那一刻,你只想拥有一个地缝,或者一件哈利波特的隐形斗篷,让你立刻从这个星球上消失。

饭局结束后,你像打了一场败仗一样逃回家,把自己摔在沙发上。然后,一个更痛苦的环节开始了——复盘。你脑子里会有一个小人,拿着慢放+特写镜头,一遍遍地回放你今晚所有的“愚蠢”表现:“我当时为什么要说那句话?”“他们肯定觉得我是个怪胎。”“我真是太没用了,连最基本的社交都搞不定。”

这种源于社交的恐惧、焦虑和事后的自我鞭挞,我们这个时代给它起了一个简单粗暴又无比贴切的名字——“社恐”。

很多人,包括我们自己,都会下意识地给自己的“社恐”找一个解释:“唉,没办法,谁让我又内向又自卑呢。”

“内向”和“自卑”,仿佛成了“社恐”的两个原罪。我们把它们打包在一起,当成一个无法改变的、刻在基因里的人格缺陷,然后心安理得地躲进自己的壳里,一边渴望与人连接,一边又恐惧与人接触。

但,事实真的如此吗?

“社恐”,就等于“内向+自卑”吗?这三者之间,到底是一种怎样的关系?我们把它混为一谈,究竟是帮了我们,还是害了我们?

第一部分(正本清源):这三个词到底啥意思?

在解决任何问题之前,我们都得先学会精准地定义问题。把“社恐”、“内向”、“自卑”混为一谈,是我们无法走出困境的第一个,也是最大的障碍。

1. “内向”:这不是病,这是一种“充电模式”

我们先来给“内向”正名。

长期以来,“内向”被我们的社会文化赋予了太多负面色彩:孤僻、不合群、害羞、上不了台面……仿佛它是一种需要被“纠正”的性格缺陷。

但伟大的心理学家卡尔·荣格早就告诉我们,内向和外向,没有好坏之分,它们只是两种截然不同的精力获取方式。

外向者:像一个太阳能充电宝。他们的精力来自于外部世界——与人交往、参加派对、成为焦点。社交对他们来说,是充电的过程。让他们一个人待着,他们会觉得无聊、精力耗尽。

内向者:像一个需要插电的充电宝。他们的精力来自于内部世界——独处、思考、沉浸在自己的兴趣里。社交对他们来说,是耗电的过程。一场热闹的聚会下来,他们感觉自己快“没电”了,急需回家插上电源(独处)好好充个电。

所以,请记住第一个核心区别:

内向是一种精力管理的偏好,而不是一种社交能力的缺陷。

一个内向的人,可能拥有顶级的社交技巧。他可以在需要的时候,发表一场精彩的演讲,或者在商务谈判中游刃有余。但做完这一切后,他会感到疲惫,需要独处来恢复能量。

而一个外向的人,也可能社交技巧很烂。他渴望成为人群的焦点,但可能因为口无遮拦、缺乏同理心而把场子搞得很尴尬。

这个世界上,有很多极其成功的内向者。从牛顿、爱因斯坦到比尔·盖茨、沃伦·巴菲特,他们都更倾向于通过深度思考和专注工作来获得成就,而不是通过广泛社交。

所以,如果你发现自己在社交后感到疲惫,更喜欢三两好友的深度交流,而非一大群人的狂欢,那恭喜你,你很可能只是一个典型的内向者。这不是病,这是你的“出厂设置”,是你独特的优势。 它让你更擅长专注、思考和深度连接。

2. “社交恐惧”:这不是性格,这是一种“警报系统”

现在我们来看“社恐”。

“社恐”的学名,叫社交焦虑障碍(Social Anxiety Disorder)。注意这个词——障碍(Disorder)。它已经超出了性格的范畴,进入了情绪和心理问题的领域。

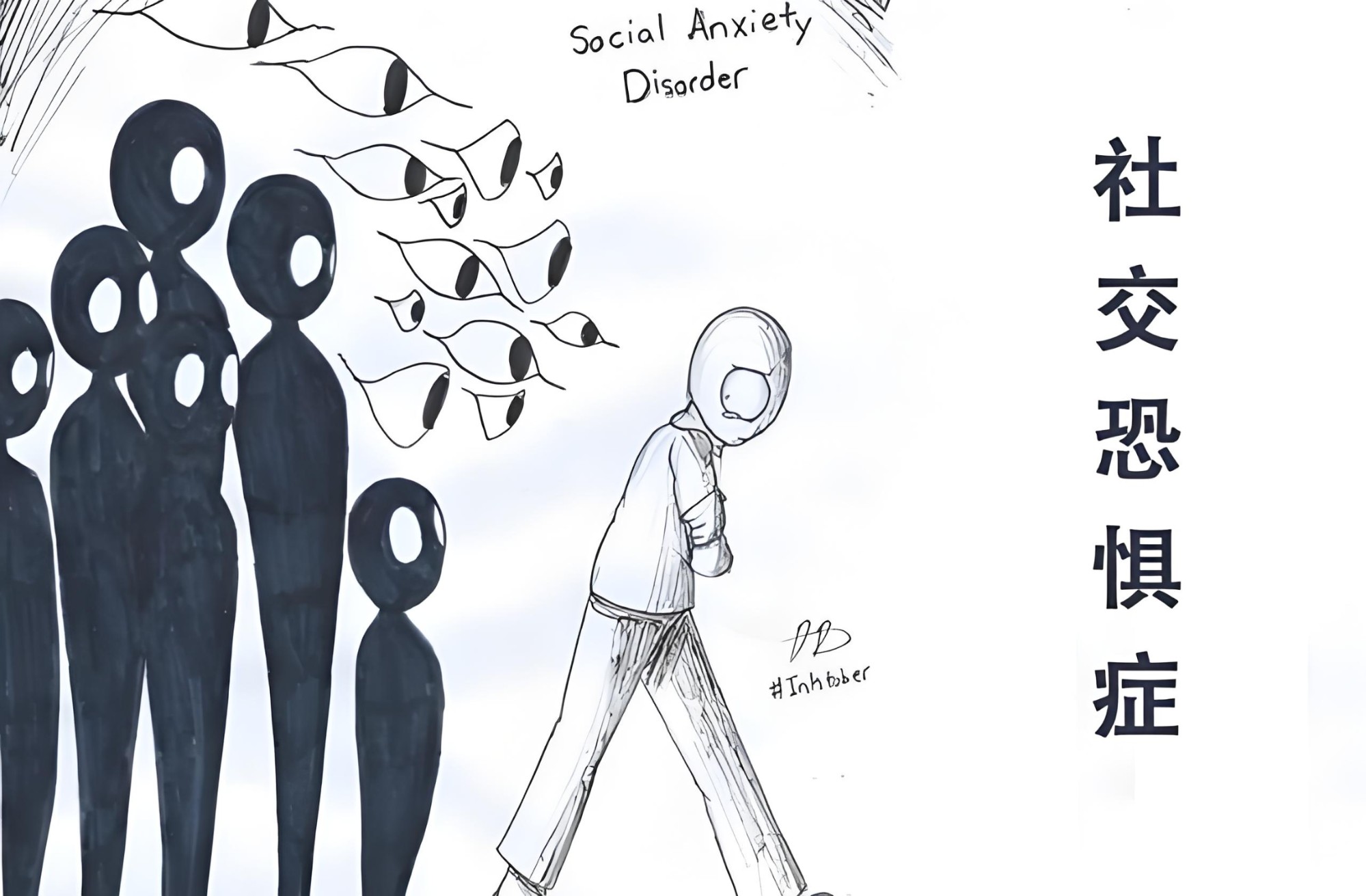

如果说内向是一种“充电模式”,那么社恐就是你大脑里一个过于灵敏、 持续误报的“危险警报系统”。

这个警报系统,本是用来保护我们的。原始时代,被部落排斥,就意味着死亡。所以我们天生就害怕被孤立、被负面评价。

但社恐人士的这个系统,已经失控了。它会在任何一个微不足道的社交场合,拉响最高级别的警报。

它的核心驱动力不是“累”,而是“怕”。

一个内向者拒绝派对,可能只是觉得:“啊,好累,不想去,在家看书多舒服。”

一个社恐者拒绝派对,内心戏则是:“我去了该穿什么?没人跟我说话怎么办?万一我说错话了他们会不会笑话我?他们肯定会觉得我是个无聊的傻瓜……”

它的本质,是对“负面评价”的极度恐惧。

社恐者往往活在一种强烈的“聚光灯效应”之下。他们总觉得有一盏看不见的聚光灯一直打在自己身上,自己的一举一动、一言一行,都在被别人拿着放大镜审视、批判。

这种恐惧,会引发一系列真实的生理反应:心跳加速、手心出汗、声音颤抖、大脑空白……这不是“想太多”,而是你的身体真的进入了“战斗或逃跑”的应激状态。

它会导致“行为回避”。

因为社交=危险,所以最安全的方法就是——不社交。社恐者会下意识地回避所有可能引发焦虑的社交场合,比如推掉聚会、避免当众发言、甚至不敢打电话。

所以,第二个核心区别是:

内向关乎“精力”,社恐关乎“恐惧”。内向是“我选择独处”,社恐是“我害怕社交”。

一个纯粹的内-向者,在独处时是享受的、自在的。而一个被社恐困扰的人,即使一个人待着,内心也可能充满着对社交失败的懊恼和对孤独的恐惧,不得安宁。

3. “自卑”:这不是情绪,这是一种“核心信念”

最后,我们来聊聊“自卑”。

自卑,本质上是一种深刻的、内化的、关于“自我价值”的负面核心信念。

它是一个内在的“法官”。

每个人的内心,都有一个评价自己的声音。一个自信的人,这个声音可能是宽容的、鼓励的。而一个自卑的人,内心则住着一个极其严苛、吹毛求疵的“法官”。无论你做什么,这个法官都会跳出来给你定罪:“你不行”、“你不够好”、“你注定要失败”。

它的评判标准是扭曲的。

这个“法官”会无视你的优点和成就,却把你身上的缺点和失败用高倍放大镜来看。你成功了99次,它会说那是运气;你失败了1次,它会说:“看吧,我早就说你不行。”

它是一种深植于心的“我不配感”。

自卑的核心,不仅仅是“我能力不行”,更是“我这个人,本身就是没有价值的,不值得被爱、不值得被尊重。” 这种信念,会渗透到你生活的方方面面,让你不敢追求喜欢的人,不敢争取更好的工作,不敢表达自己的真实想法。

所以,第三个核心区别是:

社恐是一种在特定情境(社交)下被触发的“恐惧反应”,而自卑是一种不分情境、长期存在的“自我否定”。

你可以把它们想象成软件和硬件的关系。自卑是你的“底层操作系统”,它自带一个“我不行”的病毒。而社恐,是这个病毒在你试图运行“社交.exe”这个程序时,导致系统崩溃、疯狂报错的“具体表现”。

好了,现在我们把这三个概念放在桌面上,看得清清楚楚了:

内向: 精力模式。我通过独处充电。

社恐: 情绪反应。我害怕别人的负面评价。

自卑: 核心信念。我认为自己没有价值。

现在,我们可以进入更核心的问题了:它们仨,到底是怎么搅和在一起的?

第二部分(抽丝剥茧):它们仨,是怎样一出“三角恋”?

搞清楚了定义,就像我们拿到了三张不同角色的身份牌。现在,我们要看看这三位角色,是如何在我们的内心舞台上,上演一出纠结的“内心戏”的。

1. “内向”与“社恐”:最容易被混淆的“双胞胎”

内向和社恐,是关系最微妙的一对。它们不是一回事,但内向者确实比外向者,更容易发展出社交恐惧。

为什么?

想象一下,在一个推崇“唱、跳、Rap”的 外向友好世界里,一个只喜欢安安静静听歌的内向者,会遭遇什么?

被贴上负面标签: 从小,内向的孩子就可能被大人评价为“这孩子怎么这么闷啊”、“一点都不活泼”、“以后到社会上要吃亏的”。这些评价,会潜移默化地让他觉得:“我的‘内向’,是一种不好的、错误的特质。”

社交技能练习不足: 因为内向者天然地不那么热衷于社交,他们参与“社交实战”的机会就相对较少。这就好比一个喜欢待在健身房力量区的哥们儿,他的有氧能力(比如长跑)可能就不如那些天天跑步的人。久而久之,当他真的需要长跑时,就会因为“能力不足”而感到焦虑。

精力消耗导致的“社交回避”被误解: 一个内向者参加完团建,感觉身体被掏空,只想回家躺着。于是他拒绝了第二场的KTV。他的本意是“我没电了,要充电”,但在别人看来,可能会被解读为“他不合群”、“他看不起我们”。这种误解,会增加内向者的社交压力。

看到了吗?社会对外向的偏爱,是催化“内向”转变为“社恐”的温床。

一个内向者,如果他的成长环境是接纳和尊重的,他会成长为一个自信的内向者。他会坦然地说:“对,我就是喜欢独处,但这不代表我不能社交。” 他能自由地选择自己喜欢的社交方式。

但如果他的内向特质不断被打压、被误解,他就会开始怀疑自己。“我是不是真的有问题?”——这个念头一旦产生,就为“社恐”的入侵,打开了一道门缝。

2. “自卑”与“社恐”:火药与引线

如果说内向和社恐是“容易被搞混”,那么自卑和社恐,就是“天生一对,狼狈为奸”。

自卑,是社交恐惧最核心、最强大的燃料。

我们再用一次那个“警报系统”的比喻。

一个健康的警报系统,是需要有准确的数据输入的。比如,传感器检测到烟雾浓度超标,于是拉响火警。

而自卑这个“底层操作系统”,给社恐这个“警报App”输入的,全是虚假的、灾难性的数据。

自卑的信念(输入数据): “我是一个无趣的、笨拙的、不讨人喜欢的人。”

社恐的警报(App反应): “危险!即将进入社交场合!你的‘无趣’和‘笨拙’马上就要暴露了!所有人都会发现你的真面目,然后嘲笑你、排斥你!”

于是,一个灾难性的思维闭环形成了:

预测(灾难化思维): 在社交前,自卑的“法官”会让你预演一万种被拒绝、被嘲笑的“社死”场面。

表现(焦虑症状): 带着这种“必死”的心态进入社交场合,你的身体自然会紧张、僵硬,表现得束手束脚,这反而让你看起来更“笨拙”。

解读(负面滤镜): 社交中,你会像雷达一样,专门去捕捉那些可能证明你“不行”的信号。别人一个无意的皱眉,你都会解读为“他是不是觉得我很烦?”;别人看了下手机,你会想“是不是我说话太无聊了?”。你用一个负面滤镜,过滤掉了所有中性和积极的信号。

证实(自我应验预言): 社交结束后,自卑的“法官”会拿着你用负面滤镜收集来的“证据”,进行“庭审”:“你看,我说什么来着?你果然搞砸了。那个谁谁谁,全程都没怎么跟你说话。” 你的灾难性预测,就这样“自我实现”了。

这个闭环,一次又一次地加固了你的核心信念:“我果然不行”。于是,你下一次面对社交时,会更加恐惧。

自卑,让“社恐”变得理所当然。社恐,又反过来印证了“自卑”的正确性。 它们俩就像一对恐怖的连体婴,共同把你囚禁在名为“孤独”的牢笼里。

3. 完整的“犯罪现场”:三种角色的联动

现在,我们把三个角色都放到舞台上,看看一出典型的“社恐”内心戏是如何上演的:

角色: 小明,一个天生内向,且在成长过程中因为成绩不好、身材微胖而有些自卑的年轻人。

事件: 公司通知周五晚上要搞部门团建。

第一幕:内向的本能反应

小明的第一反应是精力上的抗拒:“啊?团建?好累啊,要跟那么多人假笑,还不如回家打游戏。”(这是内向的正常耗电预警)

第二幕:自卑的灾难预言

紧接着,他内心的“法官”登场了:“你还好意思打游戏?上次团建你就跟个木头一样,这次肯定也一样。同事们肯定都在背后议论你,觉得你这人真没劲。”(这是自卑在输入负面数据)

第三幕:社恐的警报大作

收到了自卑提供的“灾难情报”,小明的“社恐警报系统”立刻被激活,开始疯狂报警:“危险!危险!团建=审判现场!你的所有缺点都将被公之于众!快逃!”

第四幕:行为回避

为了平息这场内心的“惊涛骇浪”,小明做出了最“理性”的选择——编了个“家里有事”的理由,请假了。

第五幕:短暂解脱与长期伤害

在请假获准的那一刻,小明感到了巨大的解脱。但很快,自卑的“法官”又回来了,开始进行新一轮的审判:“你这个懦夫!连团建都不敢去!你这辈子也就这样了。”

这次回避,让他错失了一次可能打破负面看法的机会,也让他离同事更远,进一步加固了“我不合群”的标签。

看到了吗?在这出悲剧里,内向是背景,自卑是剧本,而社恐,是那个歇斯底里的演员。

我们不能把罪责全都推给“内-向”这个无辜的背景板。真正的元凶,是那个由“自卑”编写的、充满灾难和自我否定的剧本。

第三部分(破局之路):自我和解

好了,最艰难的“探案”过程已经结束。我们已经搞清楚了“敌人”是谁,以及他们的作案手法。

现在,是时候谈谈如何“破局”了。这个过程,不是要把自己变成一个八面玲珑的社交达人,而是要成为一个内心安宁、可以自由选择的自己。

我们的目标不是消灭内向(它不是敌人),而是解除社恐的警报,和解雇那个自卑的法官。

第一步:停止混淆

这是改变的基石。从今天起,当你再感到社交不适时,不要再用一个笼统的“我社恐”来给自己贴标签。

试着问自己几个更具体的问题,像一个侦探一样,分析你自己的“案发现场”:

“我现在的情绪,是‘累’还是‘怕’?”

如果是“累”,感觉精力被掏空,那这很可能是内向的正常反应。你需要做的不是自我攻击,而是接纳它,然后心安理得地去“充电”(比如独处、看书、听音乐)。告诉自己:“这不是我的错,这只是我的身体在提醒我需要休息了。”

如果是“怕”,心里充满了对“万一……”的恐惧和担忧,那这才是社恐在作祟。你需要处理的,是这种非理性的恐惧。

“我回避社交,是因为‘不喜欢’,还是因为‘害怕自己搞不定’?”

如果是“不喜欢”,比如你就是觉得KTV很吵,那你完全有权利拒绝。这是个人偏好,无关对错。

如果是“害怕搞不定”,你其实有点想去,但又怕自己表现不好,那这才是需要我们去面对和解决的社恐问题。

“在我脑子里攻击我的那个声音,它的核心论点是什么?”

试着把你脑海里那些自我批评的话,原封不动地写下来。比如:“你个笨蛋,连话都说不清楚。”“没人会喜欢你这样无聊的人。”

看清楚这些话,你就看清楚了你内心那个“自卑法官”的嘴脸。认清它,是下一步跟它“对簿公堂”的前提。

这个过程,本身就具有疗愈效果。因为它能把你从一团混乱的情绪中,剥离出一个清醒的、理性的“观察者”身份。你不再是你情绪的奴隶,而是你情绪的研究者。

第二步:给你的“大脑法官”换个剧本(认知重构)

社恐的核心是思维模式问题。所以,我们要像修改代码一样,去修改我们大脑里那些引发灾难性预测的“错误代码”。

第一招:揪出“认知扭曲”

我们那个自卑的“法官”,判案时从不讲证据,只会使用几种固定的“思维陷阱”,心理学家称之为“认知扭曲”。常见的有:

读心术:“我知道他们肯定觉得我很无聊。”(你怎么知道?你问了?)

灾难化:“如果我说错话,那就完蛋了,所有人都会笑话我一辈子。”(真的会那么严重吗?)

非黑即白:“这次聚会我没能跟每个人都聊得很开心,所以我就是个彻底的社交失败者。”(难道没有中间地带吗?)

以偏概全:“上次我在会上发言很紧张,说明我根本就不是当众讲话的料。”(一次表现就能定义你的全部能力?)

第二招:扮演“辩护律师”,进行交叉质证

当你的“法官”再次用这些扭曲的逻辑给你定罪时,你要立刻切换角色,成为你自己的“辩护律师”,对这些指控进行有力的反驳。

质证问题清单:

“支持这个想法的证据是什么?反对它的证据又是什么?”

(法官:“他们觉得你很无聊。”)

(律师:“证据呢?有人明确说你无聊了吗?反面证据是,刚才小李还主动过来跟我碰杯了,小王还问了我周末去哪玩了。”)

“有没有其他可能性或解释?”

(法官:“那个人看了好几次手机,肯定是你说话没意思。”)

(律师:“有没有可能他是在等一个重要的消息?或者他就是个手机依赖症?”)

“最坏的结果是什么?我能应对吗?最好的结果是什么?最可能的结果又是什么?”

(法官:“你说错话就完蛋了!”)

(律师:“最坏的结果,可能是我说错一句话,大家愣了一下,然后话题就过去了。我能应对吗?能,可能会尴尬几秒钟,死不了。最好的结果是我妙语连珠。最可能的结果是,我平平常常地说了几句话,没人特别在意。”)

“如果我的朋友遇到同样的情况,我会怎么对他说?”

(这一招特别管用,因为我们对朋友,往往比对自己宽容得多。)

(律师:“我会对朋友说:‘嗨,兄弟,别想太多了!谁都会说错话,大家聊聊天而已,没人会记在心上的。你已经很棒了!’”)

这个过程,就是把一场自动化的、情绪化的内心攻击,变成一场有意识的、理性的法庭辩论。刚开始会很难,但只要你坚持练习,你内心的“辩护律师”就会越来越强大,那个“法官”的声音就会越来越弱。

第三步:用“小步快跑”代替“原地等死”

光在脑子里辩论还不够,我们最终还是要回到现实世界。但是,我们不能搞“休克疗法”,直接把一个怕水的人扔进深海区。我们要用“行为实验”的思路,去收集新的、积极的证据,来彻底推翻“法官”的判决。

制定你的“恐惧等级清单”

把你所有害怕的社交场景,按照从1(微怕)到10(怕到死)的顺序,列一个清单。

比如:

等级1:跟楼下便利店的店员说声“谢谢”。

等级3:打电话问询一个业务。

等级5:在一个少于5人的小聚会上,主动开启一个话题。

等级7:在部门会议上,主动发表一个简短的看法。

等级10:在一个百人大会上做演讲。

从“等级1”开始,做“行为实验”

实验设计:

写下你的预测: 在做之前,写下你的“灾难性预测”。比如:“我去跟店员说谢谢,他可能会觉得我很奇怪,不理我。”

去执行: 鼓起勇气,去做。

记录真实结果: 做完后,客观地记录下到底发生了什么。“我说了声谢谢,店员抬头对我笑了笑,说了句‘不客气’。”

对比与结论: 对比你的预测和真实结果。你会一次又一次地发现,你的灾难性预测,99%都不会发生。

小步快跑,逐步升级

当你完成并适应了等级1的挑战后,给自己一些奖励,然后去尝试等级2。这个过程,就像打游戏升级。每一次小小的成功,都是在为你积攒“经验值”和“自信心装备”。

关键在于“小”。这个“小”,必须小到你觉得“虽然有点怕,但好像也能做到”的程度。

这个过程,是在用真实世界的反馈,来重塑你的认知。你不是在对自己说“社交没那么可怕”,而是在用一次次的亲身经历,证明“社交没那么可怕”。

第四步:拥抱你的“原厂设置”

这是最重要,也是贯穿始终的一步。

我们所做的一切,都不是为了把自己变成一个外向的人。如果你是一个内向者,请发自内心地拥抱你的内向。

找到你的“社交舒适区”

你不需要热爱所有类型的社交。找到你真正喜欢的连接方式。也许你讨厌百人派对,但你很享受和一两个知己喝茶聊天。那就把你的精力,投入到后者。

学会设定边界,保护你的精力

勇敢地对那些让你耗电过度的社交活动说“不”。学会说:“谢谢你的邀请,但我今天有点累,想休息一下。” 你有权利保护自己的精力。

练习自我慈悲(Self-compassion)

心理学家克里斯汀·内夫(Kristin Neff)提出了“自我慈悲”的概念,它包含三个核心:

善待自己: 当你搞砸了社交,感到痛苦时,不要再用鞭子抽打自己。试着像对待一个失落的好朋友一样,对自己说:“没关系,这次是有点难,但你已经尽力了。下次会更好的。”

共通人性: 认识到不完美、失败和痛苦,是全人类共同的体验。告诉自己:“不止我一个人会感到社交焦虑,世界上有千千万万的人和我一样。我不是一个人。”

静观当下: 不带评判地观察自己的负面情绪,而不是被它淹没。对自己说:“我正在感受到焦虑和尴尬。这只是一种感觉,它会来的,也会走的。”

最终,我们追求的,是一种内在的和谐。

一个理想的状态是:

我是一个内向的人,我享受独处,也懂得如何保护自己的精力。我不再自卑,我接纳自己的不完美,相信自己作为一个独特个体的价值。因此,我不再被社恐绑架,我可以自由地选择:当我愿意时,我可以走进人群,享受连接;当我疲惫时,我也可以坦然地退回我的世界,享受安宁。

你不是讨厌社交,你只是害怕“差评”

文章写到这里,已经很长了。如果说,希望能让你带走些什么,那或许就是一份清晰和一份许可。

一份看清自己内心风暴来源的清晰。让你明白,那个让你痛苦的,不是你内向的性格本身,而是那个由自卑驱动的、对“差评”的恐惧。

一份许可自己不完美的许可。许可自己可以内向,可以不那么擅长社交,可以有搞砸的时候。许可自己,可以不必活成那个“理想中”的社交达人,而只是做回这个真实的、有点笨拙但足够真诚的自己。

“社恐”不是一个刻在你身上的烙印,它更像一间你因为害怕外面的风雨而自己建造的、没有窗户的小黑屋。你待在里面太久,已经忘了外面其实也有阳光。

而我们今天所做的一切——分辨概念、挑战思维、进行实验、拥抱自己——都是在为这间小黑屋,凿开一扇窗。

光会一点点照进来。刚开始可能会有些刺眼,但请相信,窗外的世界,远没有你想象的那么充满敌意和审判。

那里有和你一样,带着各自的不安和渴望,在努力生活的人。