今天说说北方第一、中国第三经济强省山东的人口情况。

和全国人口趋势同步,山东的常住人口2022年开始下降,目前已经三连降。

2021年山东省常住人口减少7.2万人。2023年减少39.82万人,减少了仅次于河南。

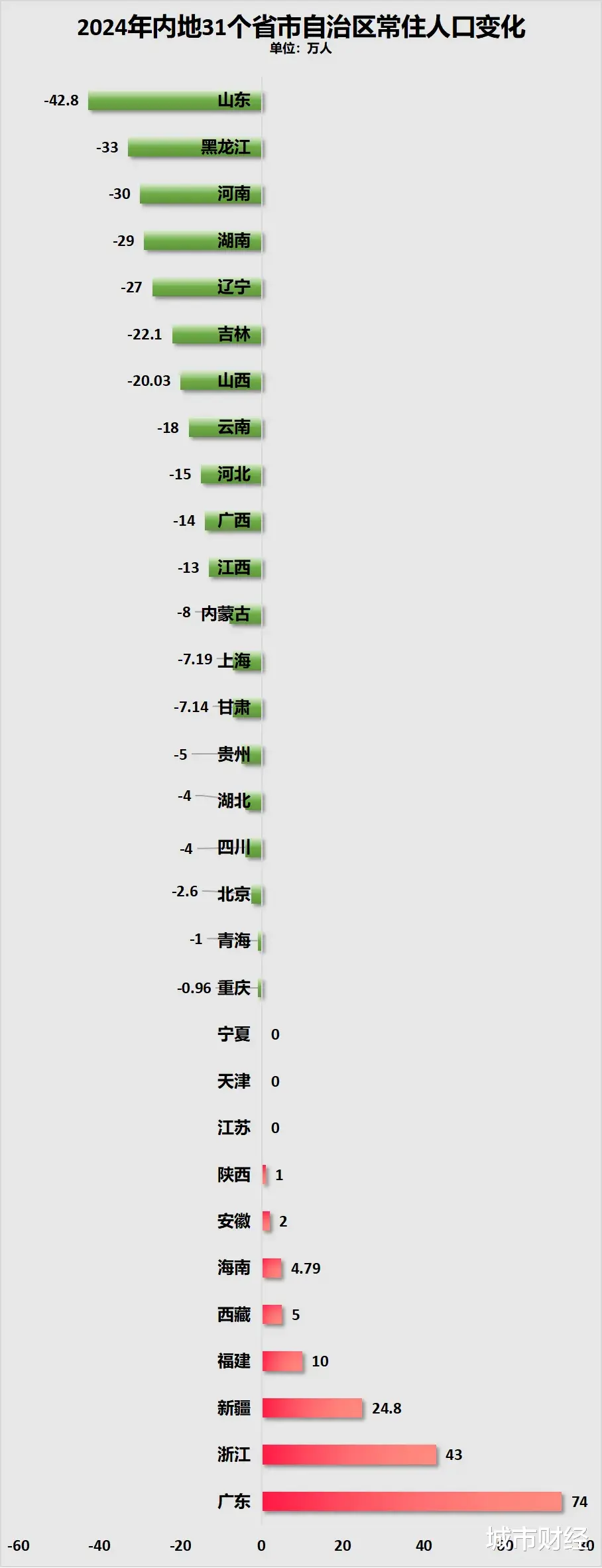

2024年减少42.8万人,减少量位居全国第一。

照此趋势,最快今年年末最迟明年年底,山东省的人口将跌破1亿。

从数据来看,导致山东省人口持续减少的直接原因,是新生儿人口减少与人口外流双重因素叠加所致。

全国出生人口多年下滑大背景下,孔孟之乡、儒家文化思想发源地的山东,也不生了。

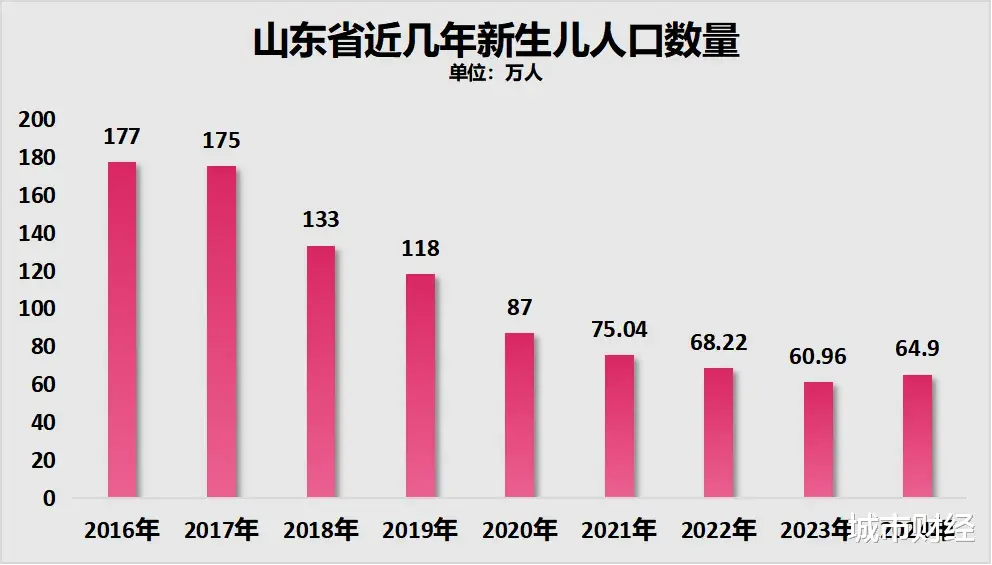

根据山东省统计局披露的数据来看,山东省的出生人口与全国出生人口步伐完全一致,2016年见顶,2017年开始减少。

2023年山东省的出生人口差不多只有2016年的三分之一。去年是龙年叠加2023年疫情结束后的结婚潮利好影响,出生人口又增长了。

新生儿人口不断下滑,死亡人口不断增加,最终在2022年山东省的自然人口开始负增长。

2022年山东省出生人口68.22万人,死亡人口77.67万人,自然人口减少了9.45万人。2023年自然人口减少22.11万人,去年自然人口减少16.8万人。

也就是说,过去这两年山东省的人口减少,除了正常的自然消失外,每年还有二十多万人流到了外省。

新生儿不断减少、人口外流是果,那什么才是因?

四个字:生存压力。

第一,在北方资本、产业、技术、财富不断南流的背景下,北方人口被迫南迁。

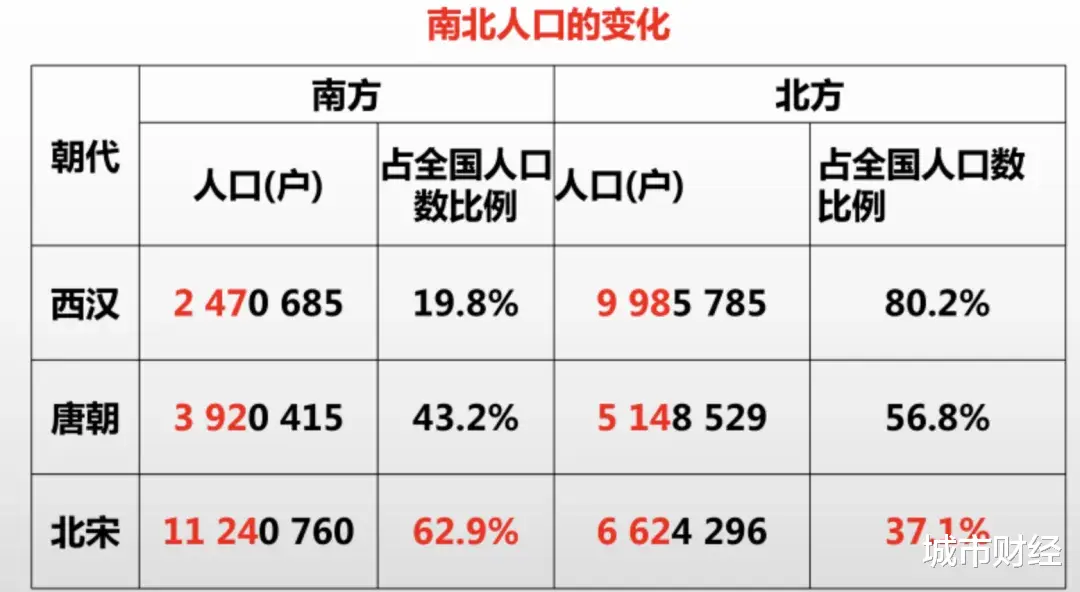

北方与南方强弱之势,纵观历史,曾几度变换。

在东晋之前,以黄河文明为主导的北方占据绝对优势。那时候,西安与洛阳,成为正统王朝定都的首选。南方还处于蛮荒地带,尤其是东瓯和南越,也即今天的浙江、福建、广东等地。

长江文明在战国时期的屈原时代,才开始崭露头角。

以长江文明为主导的南方,在历史上第

一次北人南渡,也即东晋的衣冠南渡之后,才开始逐渐与黄河文明形成并驾齐驱之势。

但是,在南宋之前,黄河文明的北方,依旧是主角。北方实力远超南方。哪怕是在宋朝建立之前五代十国,北方的五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)由于占据中原之地,被周围各国视作正统。

直到北宋建立,虽然都城定在开封,但在当时,南方经济已经超越北方。苏杭的繁华已然形成。

这时候,南方人口超越了北方。在以农业为主的古代中国,人口多意味着财赋多、甲兵多、财力强。

元明清时代,这种南强北弱的格局依然没有改变。朱元璋创立明朝时,甚至把都城定在了南京,直到他儿子朱棣掌权,才迁都至北京。

打破这种格局要到清末、民国。清朝末年,欧洲工业革命的成果——坚船利炮——轰开了清政府封闭的大门,逼着清朝与他们做生意。

北方的天津、青岛在这种背景下强势崛起。彼时东北在沙俄、奉系军阀、日本轮番坐镇下,工业也得到了长足发展,直到新中国成立后20年,东北一直都是中国的经济担当。

这段时间,中国经济的重心重回北方,南强北弱再次变成北强南弱。

打破这种格局的,是改革开放。1978年改革开放,为沿海城市送来了发展东风,纷纷强势崛起。同时,管理层在南方划定了五个经济特区,深圳、厦门、珠海、汕头、海南。

改革开放,让老牌的千年商都广州强势崛起,代替了天津,与北京、上海一起组成了中国三个一线城市,北上广。后来深圳以奇迹般的速度崛起,成功跻身一线城市,组成了北上广深内地四个一线城市。北强南弱再次变成南强北弱。

而改革开放四十多年,则是南北差距拉大的四十多年。

改革开放,打开了东南沿海地区的思维,东南沿海先是从最基本的转口贸易做起,积累了一定的原始资金。此后利用三来一补政策,大面积开展密集型劳动产业。

在这种模式下,资本进一步积累,同时也在积累技术,推动了产业走向仿造阶段,也就是山寨阶段。这一阶段,资本与技术继续积累,最终摆脱以往的复制模式,走向自主模式,新兴产业在东南沿海遍地开花。

而北方始终跟不上步调,尤其是东北,仍陷入在重工业和大锅饭的思维当中,无法自拔,产业老旧,跟不上时代发展,渐渐被南方甩开。

资本和人口用脚投票,涌向南方。

所以,我们看到,如今GDP十强城市,北方只有一个北京,其余全是南方城市。人口超千万的17个城市,南方占10个,北方7个。工业20强城市,北方仅4个,南方14个。

人口第一大省,是南方的广东。人口前十的省,7个在南方。

人口减少最多的省份,前五中有四个在北方。

人口减少最多的区域,都在北方。

大势如此,何以抵挡。

第二,自身产业结构性问题突出,无法提供更多更好的就业。

无论是之前写过的东北,还是湖南、河南、山西、河北以及今天的山东,人口外流的一个客观原因,就是自身的产业结构无法提供更多更好的就业。

年轻人只能远走他乡。

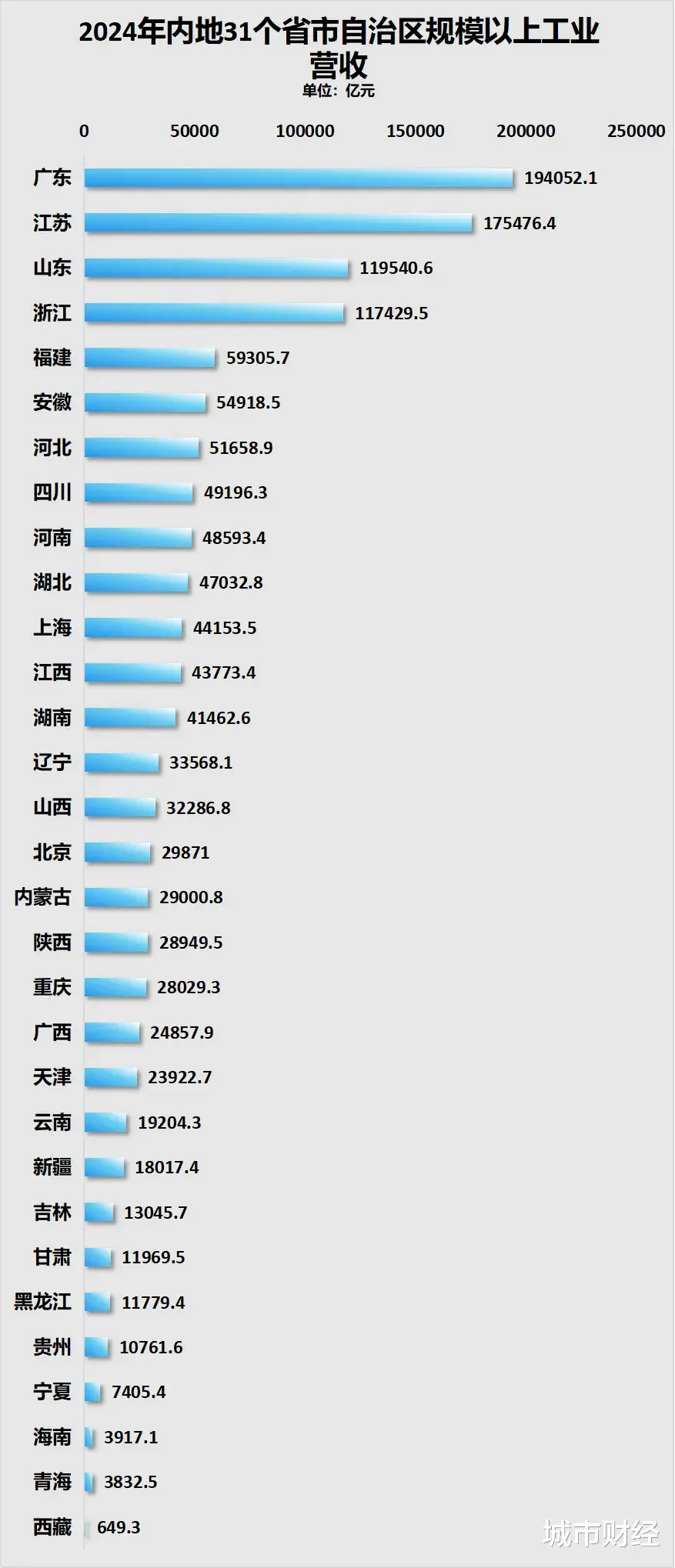

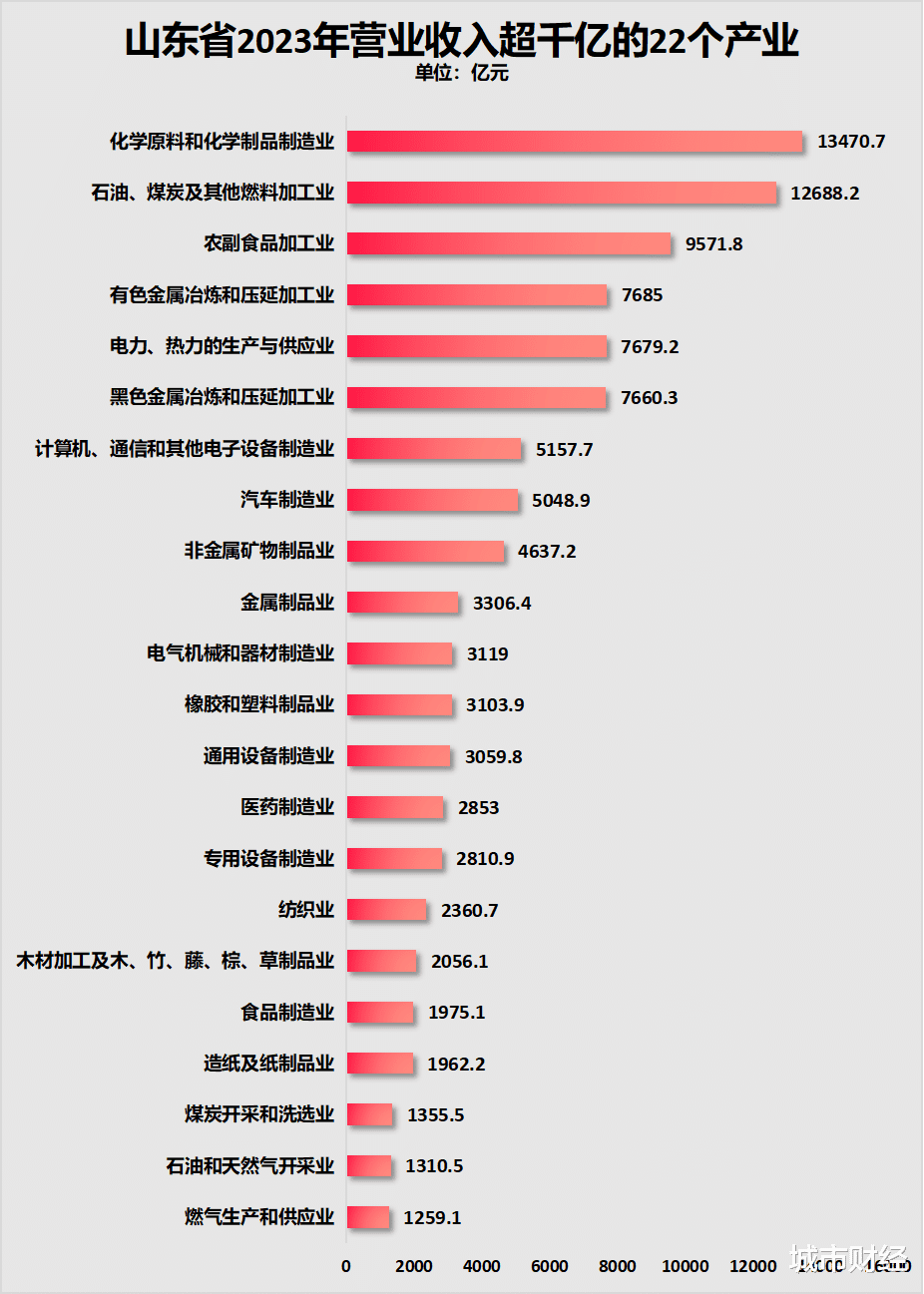

山东省的工业非常强,工业营收位居全国第三。而且,山东的工业非常全面,拥有工信部划分的41个工业大门类,是全国乃至全球工业门类最全的地区。

但山东的产业结构偏重老旧。

山东省披露的2024年统计年鉴数据显示,2023年,其规上营收中,重工业占77.3%。

山东省营收规模最高的是化学原料和化学制品制造业,高达1.35万亿以上;其次是石油、煤炭加工类,有1.27万亿;排在第三的是农副食品加工业,营收9571.8亿元。然后便是黑色金属冶炼与有色金属冶炼两个产业,规模都在7000亿之上。

除了老旧工业,还有一个主打,那就是菜篮子和粮食袋子。

当然,山河四省产粮大户还得是河南。河南的产粮规模位居全国第二,仅次于第一产粮大户黑龙江。

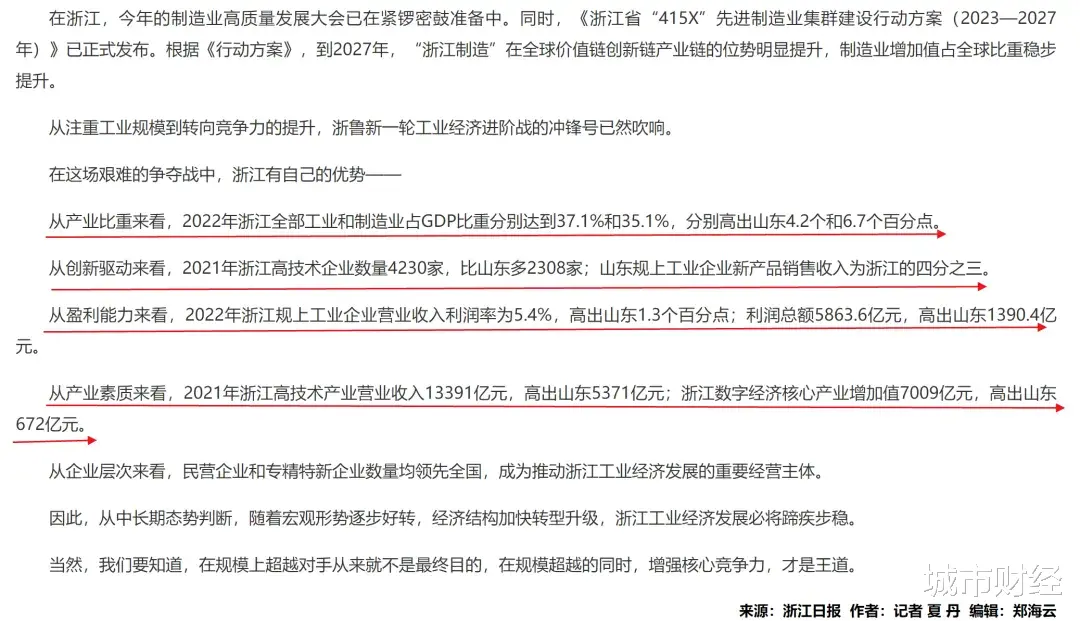

与浙江对比来看一下。

浙江省官方2023年发布过一份《2022年全部工业增加值再超山东,浙江连续两年居全国第三》,文中针对浙江与山东产业各项指标进行了对比:

从产业比重来看,2022年浙江全部工业和制造业占GDP比重分别达到37.1%和35.1%,分别高出山东4.2个和6.7个百分点。

从创新驱动来看,2021年浙江高技术企业数量4230家,比山东多2308家;山东规上工业企业新产品销售收入为浙江的四分之三。

从盈利能力来看,2022年浙江规上工业企业营业收入利润率为5.4%,高出山东1.3个百分点;利润总额5863.6亿元,高出山东1390.4亿元。

从产业素质来看,2021年浙江高技术产业营业收入13391亿元,高出山东5371亿元;浙江数字经济核心产业增加值7009亿元,高出山东672亿元。

当然,全国一盘棋,各省都有自己的分工与担当,山东重工业是大盘,也是国家战略所需。

但由此带来的直接影响便是,无法提供能大规模的、吸引年轻劳动力的高薪就业岗位。

03 | 山东缺少一个超级城市山东省虽然拥有3座万亿城市,但没有超级城市,没有一座城市进入十强。

相比之下,广东有深圳、广州两座一线城市,两座人口引擎。

江苏则有苏州、南京两座GDP十强城市,而且南京麾下的各城市,经济也是个顶个的强。

去年江苏人口虽然零增长,但主要是老龄化加剧下的出生人口下滑,江苏省去年人口仍是净流入。

浙江则有杭州,宁波虽然没有进入前十,但排名也比青岛、济南高。而且,浙江藏富于民。

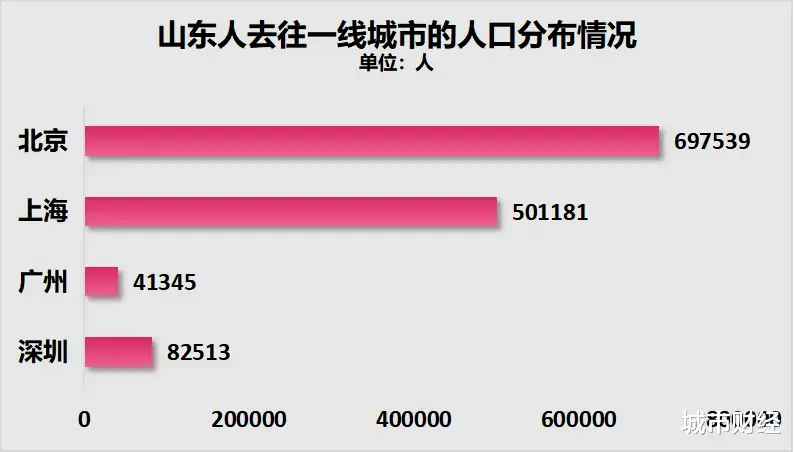

综合来看,一方面山东没有超级城市坐镇来虹吸全国人口,反而被京沪虹吸。

根据第七次人口普查数据显示,山东省去往四大一线城市的人口规模为133.26万人。

其中去北京的最多,有69.75万人。去往上海的其次,有50.12万人。

另一方面,山东的产业结构偏重老旧工业、偏重国企央企,缺乏新兴产业,缺少民营经济的活力。

这是山东省虽然与广东、江苏、浙江一样都是经济强省,但人口形势却不同的客观原因之一。