大家好,我是周宇,一名机械设计制造及其自动化专业的大三学生。和很多人不一样,我踏入AI世界的起点,其实是因为一个“游戏”——Silly Tavern。

刚开始我只是想和角色聊天、调参数、改提示词,结果越玩越上头。我发现,提示词、EJS、宏、正则、JSON……这些看起来枯燥的东西,只要组合得好,角色的反应、故事走向、情绪节奏都能完全不一样。那种“我能操控模型性格”的感觉,简直比机械设计还带劲。

后来我又开始玩Gemini 2.5 Pro的API,偶尔也会去逛一些大模型社区。看着别人用Prompt就能搭建智能助手、RAG知识库、Agent系统,我心里那个“想自己也做一个”的念头越来越强烈。

但老实说,光靠自己瞎摸索真不够。我没有系统学过编程,C语言都快忘光了,更别提Python、LangChain这些了。于是我下定决心报名了小灰熊AI的大模型系统课程。

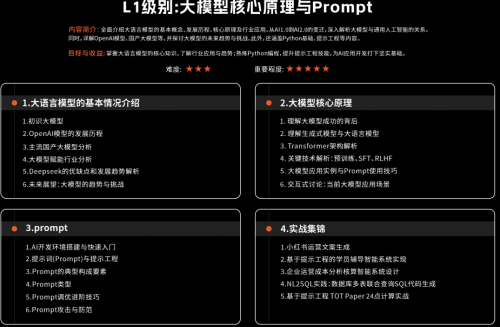

(我的课程体系)

刚进L1阶段的时候,我差点被“模型原理”和“Prompt结构”劝退。我以为写提示词就是“随便聊”,结果老师直接在课上演示了同一条指令的三种不同Prompt效果——输出内容完全不一样。那一刻我彻底明白,原来AI不是聪明,是“你教它怎么聪明”。

老师还教我们怎么构造角色Prompt、任务Prompt、还有“反思式Prompt”这种高级技巧。我印象特别深,有次我做作业写了个“角色扮演型的模型”,结果被老师点评说逻辑链条太短。他手把手帮我调整,用几行指令就让模型“学会了自我纠错”。那一刻我真的有点震撼——原来写Prompt也能这么有成就感。

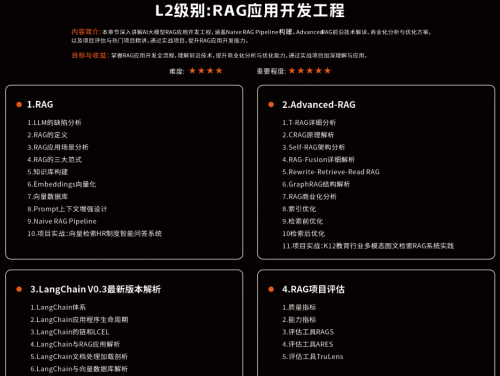

(我的二阶段课程体系)

到L2课程(RAG应用开发)时,我开始接触真正的“搭建”。第一次用LangChain拼出来一个知识问答系统,虽然过程有点坎坷,但当它第一次“成功回答”我上传的内容时,我真的激动得差点录视频发朋友圈。

说实话,小灰熊AI的学习节奏挺紧,但氛围特别好。班级群里什么背景的都有——有程序员、有产品经理、也有像我这样的大学生。大家经常互相分享Prompt、改代码、甚至帮别人debug。那种感觉,就像一群人在一起造未来。

现在,我已经能写简单的AI助手脚本,也在慢慢研究Agent架构。回头想想,从Silly Tavern到小灰熊AI,我好像真的走上了一条从“兴趣使然”到“职业方向”的路。

未来我想做的,不只是“和AI聊天”,而是让AI真的成为“能帮人做事的朋友”。