深夜十二点,小林对着电脑屏幕叹气。她的恋爱 Excel 表格里,"本月惊喜次数" 那栏亮着刺眼的红色 —— 距离月度 KPI 还差 1 次,而今天是 30 号。客厅里,男友正对着工作报表焦头烂额,两人隔着三米距离,却像活在两个需要完成绩效的平行世界。这种把爱情过成项目管理的荒诞,正在成为年轻人的恋爱新常态。2025 年的社交平台上,25% 的 95 后会定期和伴侣 "复盘感情状态",18% 的人甚至制定了详细的 "恋爱 OKR"。有人用甘特图规划结婚时间线,精确到 "哪个月求婚"" 哪年买房 ";有人设置" 情绪价值积分 ",吵架扣分送礼物加分;更夸张的是,连聊天回复速度都被纳入考核,要求平均不超过 3.2 分钟 / 条。我们用职场上的 KPI 思维经营爱情,却在数据达标时发现,心早就累得跳不动了。纽约大学的心理学研究揭露了残酷真相:过度追求爱情里的仪式感和量化标准,会让大脑分泌压力激素皮质醇而非快乐多巴胺。某调研显示,68% 的情侣在精心准备的节日后三天吵架频率激增,就像小林和男友,为了凑齐 "每周三次约会" 的指标,把加班后的疲惫硬撑成约会的甜蜜,最终在凌晨的地铁站爆发争吵:"你到底是在陪我,还是在完成任务?"这种效率至上的恋爱观,本质是安全感匮乏催生的掌控欲。就像有人坦言:"如果他回复变慢,表格会提醒我 ' 感情降温风险 '"。我们这代人习惯了用数据衡量一切 —— 工作看 KPI,健身看卡路里,连睡眠都要监测深度睡眠时长,于是自然而然地把这套逻辑搬进感情。可爱情从来不是标准化生产,那些被 Excel 忽略的瞬间才最动人:是他下意识把你护在马路内侧的手,是争吵后假装生气却悄悄留的一盏灯,是深夜饿了一起翻冰箱找到的半盒冰淇淋。更可怕的是社交平台制造的表演压力。

戈夫曼的拟剧理论在数字时代升级成:朋友圈九宫格是舞台,烛光晚餐是道具,520 转账截图成了新型爱情勋章。但心理学跟踪调查显示,频繁晒恩爱的情侣中,32% 会在半年内分手 —— 过度表演消耗了真实的情感能量。青岛那对迎接退伍男友的情侣视频被网友逐帧审判 "不够爱",成都女孩的 "爱情葬礼" 被当成流量密码,我们都在用算法时代的量化标准衡量感情,却没人在乎镜头外那个默默收拾情绪的人有多辛苦。《自然・人类行为》期刊的研究更扎心:当代人维系亲密关系的精力预算中,79% 消耗于社交表演,仅 21% 用于真实的情感连接。就像那位用 "情感资产负债表" 管理关系的金融女,把 80% 的精力花在朋友圈塑造恩爱形象,却连男友最近在愁什么都不知道。当爱情变成需要对外展示的耗能工程,分手反倒成了节能选择。其实破解之道藏在那些 "不达标" 的瞬间里。杭州某对情侣发明的 "520 烂摆计划" 意外走红:他们放弃预定网红餐厅,穿着拖鞋去吃路边摊,结果亲密满意度反而提升 70%。上海那对尝试 "裸关系时间" 的伴侣发现,每周设定 2 小时不化妆、不找话题、允许沉默的相处,比任何精心策划的约会都更能拉近彼此。

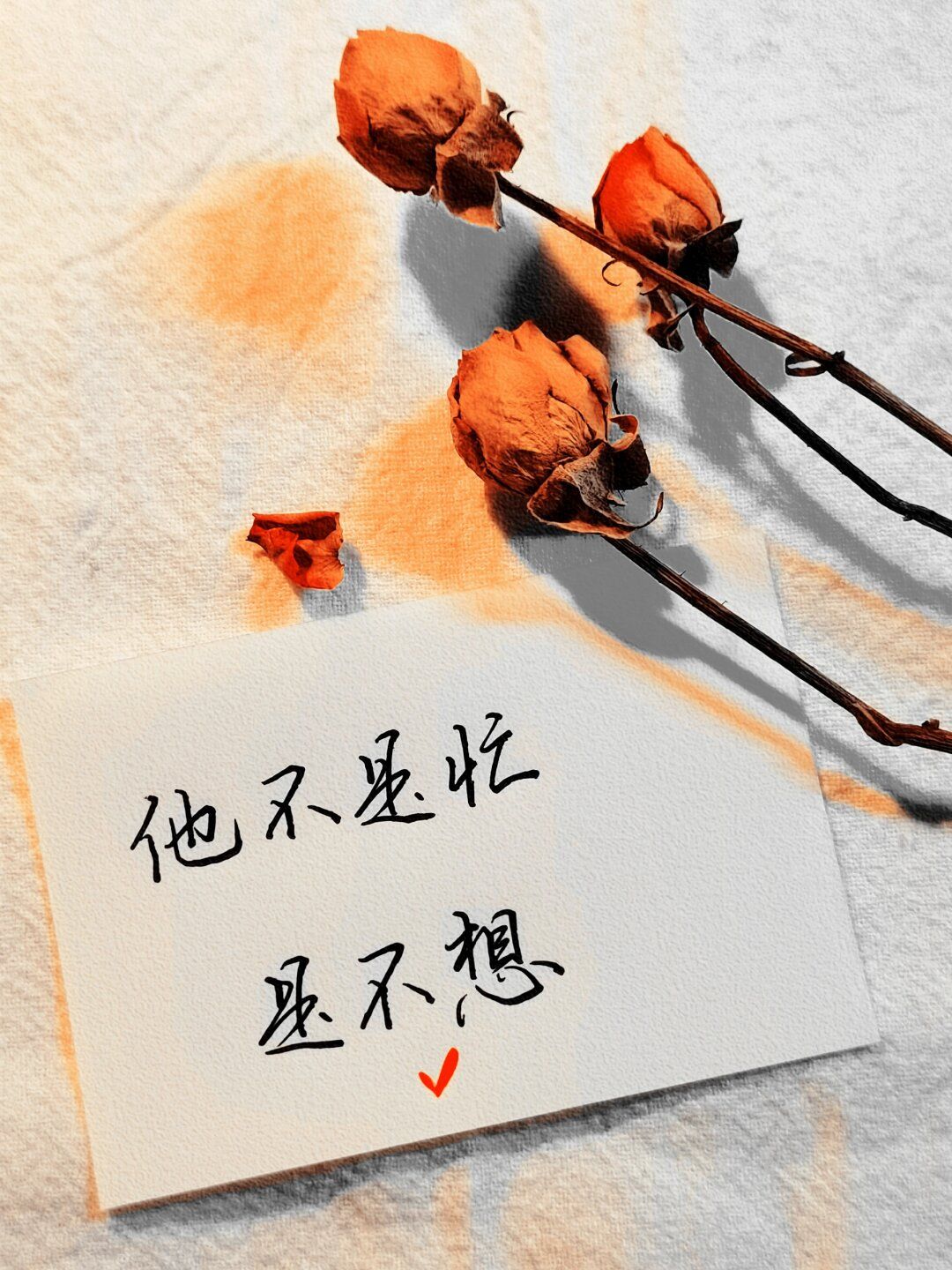

牛津大学的神经学研究证明,互相按摩 15 分钟比送礼物多释放 2 倍催产素,这些不需要计入表格的肢体接触,才是感情真正的粘合剂。我奶奶总说她和爷爷的爱情秘诀是 "糊涂账"。他们从没庆祝过结婚纪念日,却记得对方爱吃的菜;不会说甜言蜜语,却在对方咳嗽时默默递上水;一辈子没做过什么 "浪漫大事",却能在散步时自然地牵起手。这种不需要 KPI 考核的感情,藏着爱情最本真的样子 —— 不是计算付出与回报,而是自然而然的惦记;不是表演给别人看,而是舒服地做自己;不是追求完美无缺,而是接纳彼此的不完美。小林后来在 Excel 表格最后加了一行:"意外心动次数"。那里记录着:他加班晚归带回来的热包子,两人一起修不好打印机的大笑,甚至是争吵后他笨拙道歉时红的眼眶。这些不在计划内的瞬间,成了感情里最温暖的意外。真正的爱情从来不是完成 KPI 的游戏,而是两个不完美的人,愿意为彼此浪费时间。是愿意放下手机听对方说废话,是记得对方无意中提过的小事,是在平淡日子里发现闪闪发光的瞬间。就像欧文・亚隆说的:"生命的焦虑源于可能性,而治愈始于对自己真诚。"你爱情里最没意义却最珍贵的时刻是什么?那个没被计入表格,却让你心跳漏拍的瞬间。