(编者按)

本文深探金熙长先生“书道即天道”之哲思,以“师古—师天—师太极”为修行路径,揭示书法实为贯通宇宙节律的生命修行。作者梁善剑师从金先生多年,亲证其以篆籀笔法写天地正气、以意元体接太极本源的书道实践。全文融书理、天文、哲思于一炉,不仅是习书者的进阶指南,更是现代人安顿心灵、回归传统的精神地图。

“取法乎上,仅得其中,人人言之。然天下最上的境界,人人想到,却非人人能得到。”(清周星莲《临池管见》)然而,当代隐士书家金熙长的“书道即天道,万法归一天文”的书学理论如一座天梯,助你登上书法的最高境界。

原文标题:

《万法归一天文:金熙长“意元体”书学与宇宙节律的修行智慧》

文:梁善剑

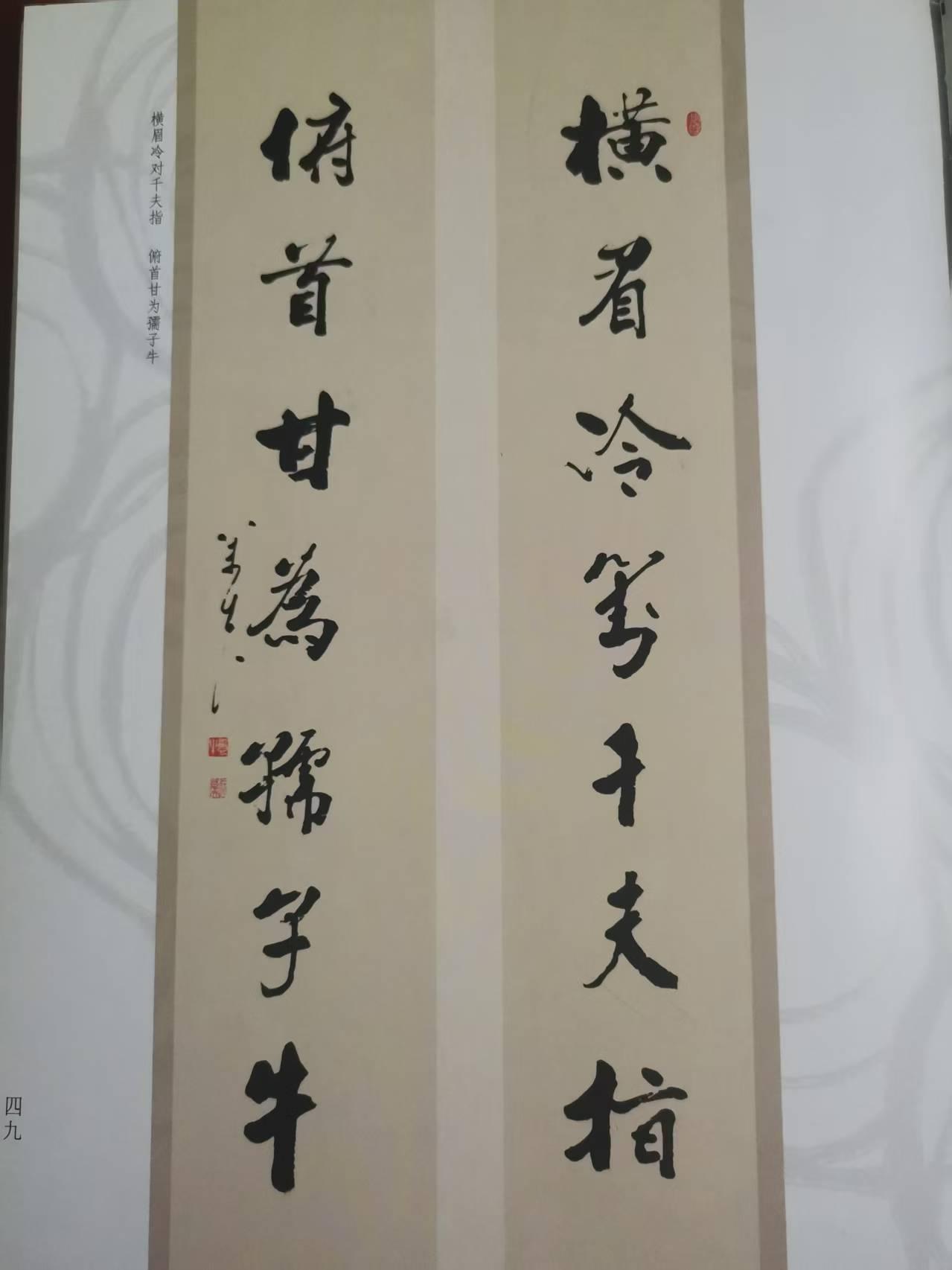

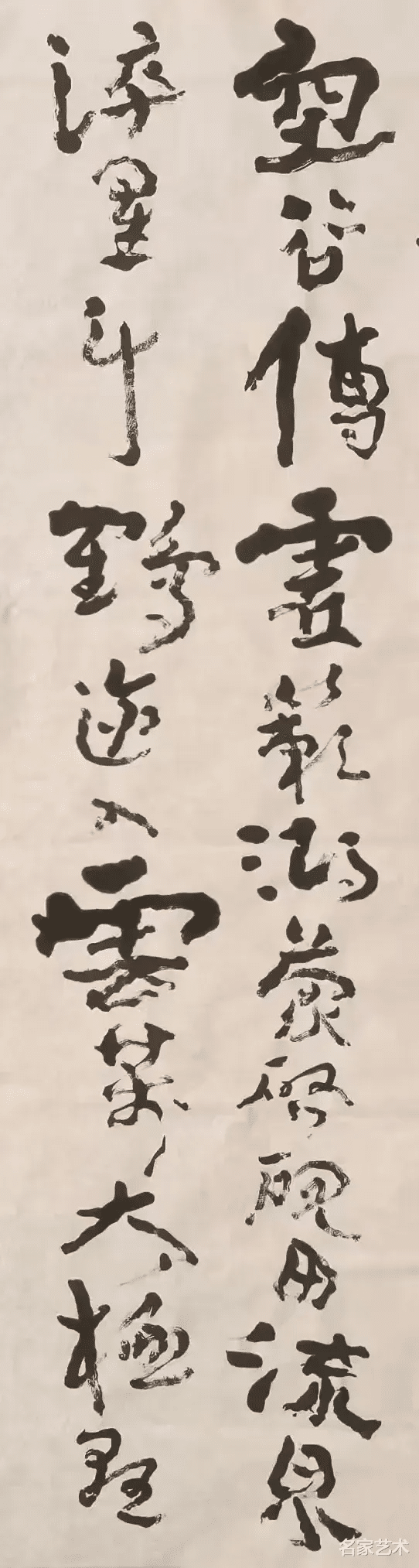

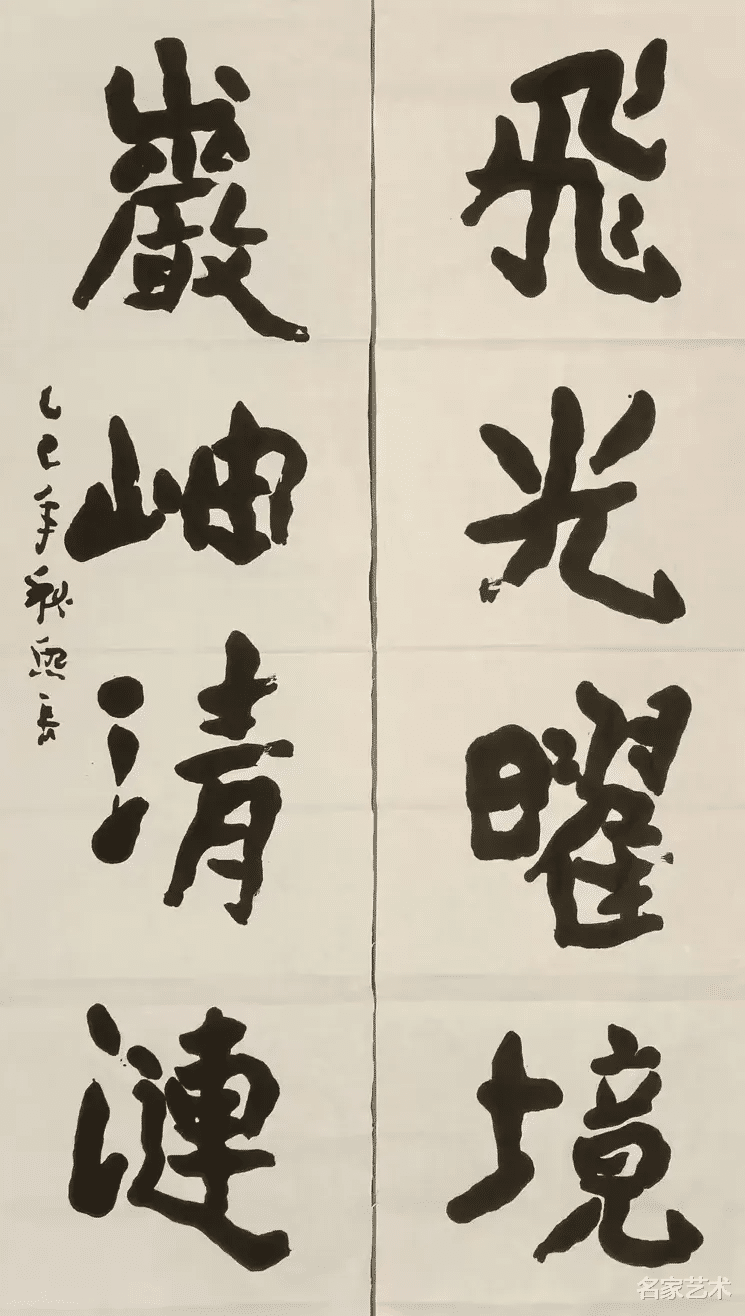

追随恩师金熙长先生研学书道数载,最难忘怀的便是他悬于书斋的自撰诗草书《书道即天道诗》。驻足凝望,笔锋起落间似有星辰轮转的节律,墨色浓淡中暗藏四季更迭的玄机,结体开合处尽显阴阳相生的气象。先生常说:“写字不是笔墨游戏,是写心、写意,最终是写宇宙的节律。”这番教诲,恰似一把钥匙,为我解锁了书道通往天地太极的修行之门。先生毕生倡导的“书道即天道”理论,核心正在于:无论文化、艺术、哲学还是宗教,溯其本源皆源于天文,修其终境必归于天文,而书法作为中华文脉的重要载体,唯有历经“师古—师天—师太极”的三重进阶,方能突破技法桎梏,臻至万法归一的至高境界。

文字的诞生,本就是先民破译宇宙密码的伟大创举。先生常追溯文明源头:上古结绳记事的质朴,仓颉造字“天雨粟,鬼夜哭”的传说,不仅见证了文字承载文明的神圣使命,更揭示了其与生俱来的宇宙灵性。最初的象形文字,皆是对自然物象的凝练与升华:“山”字的峰峦叠嶂,是对山岳嵯峨的摹写;“水”字的曲势流转,是对江河蜿蜒的凝练;“明”字的日月相照,是对昼夜轮回的体悟。这些看似简单的点画,从诞生之初便镌刻着宇宙的基因,成为连接人与自然的精神纽带。

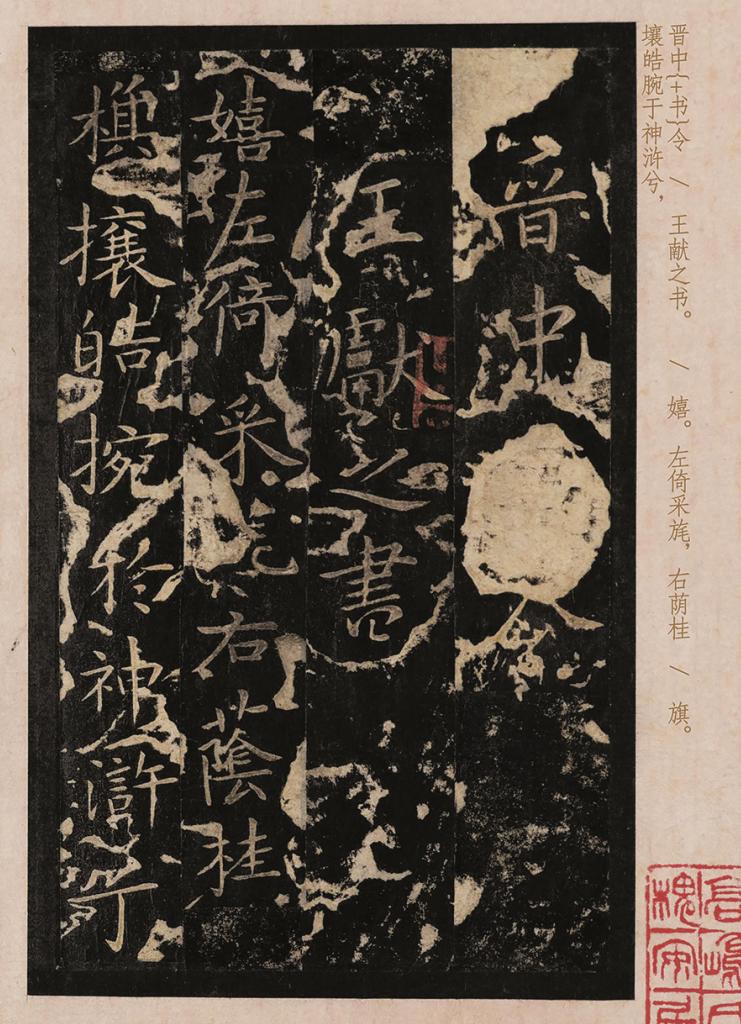

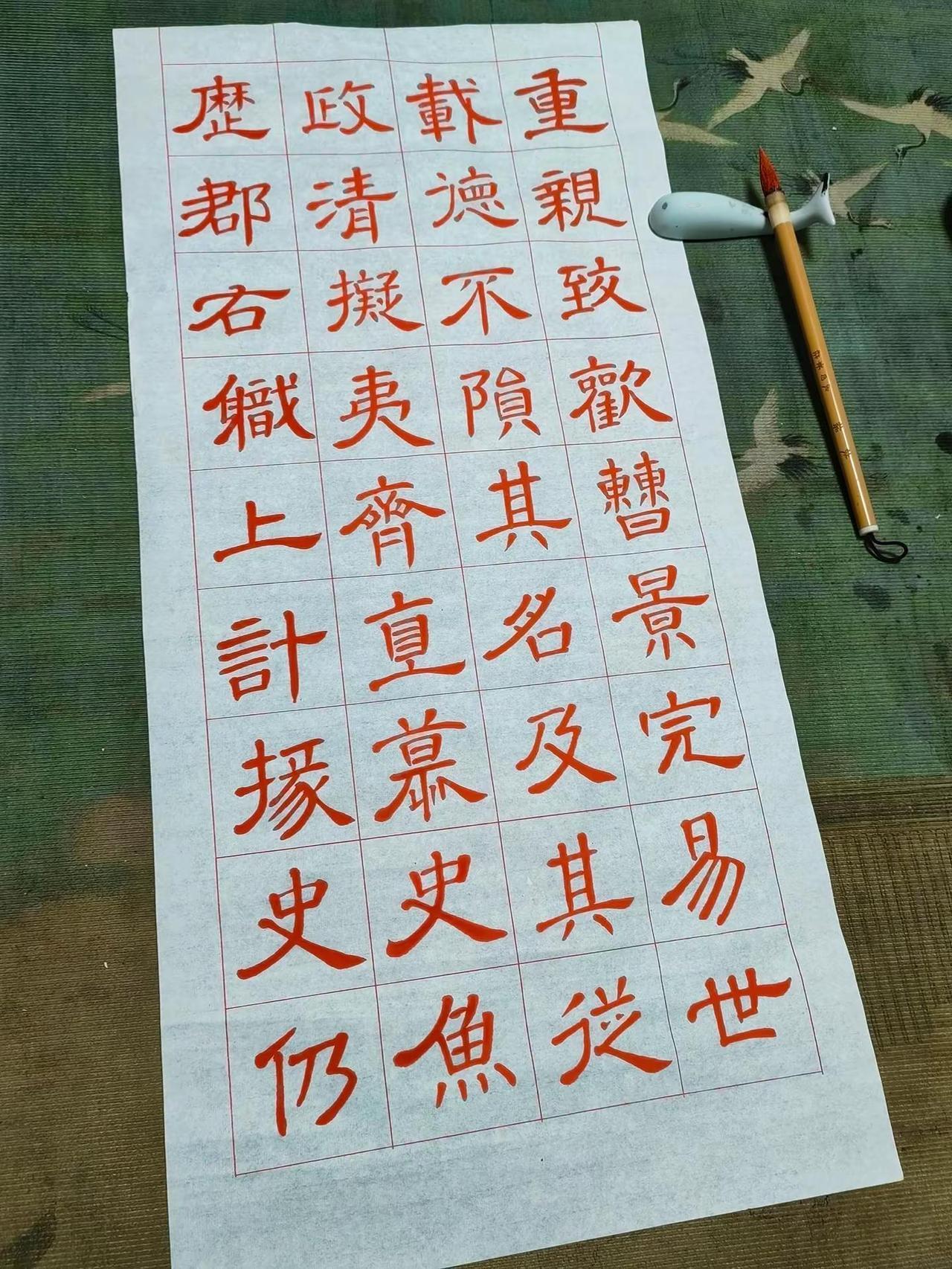

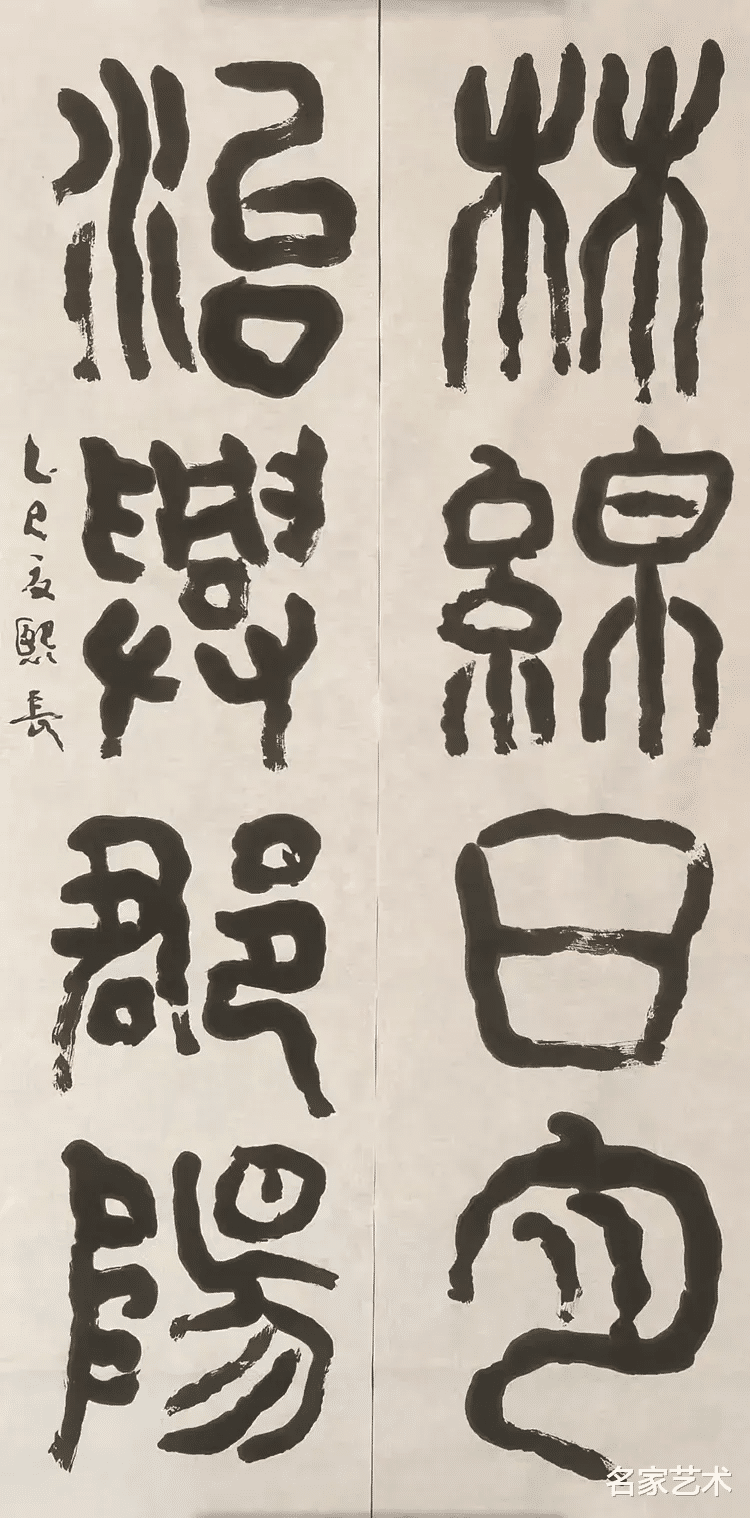

恩师金熙长先生倡导“篆籀笔法”,他常说,草无篆不古,楷无隶不雅。不论写楷与草都要高古伟岸,反对媚巧,并始终强调“笔笔有来历,字字有根基”,这“来历”与“根基”,首先便是“求学于古人”的传承之道。清代秦祖永曾言:“书不师古,如夜行无烛,便无入路。”先生深以为然,他教导我们,学书必先沉潜经典,从甲骨文的刀刻之劲、金文的雄浑之质,到篆隶的古拙之态、行草的灵动之韵,每一笔法都承载着千年书学的积淀。临帖绝非简单模仿,而是与古人对话,体悟先贤如何将心性与天地之道注入笔墨。苏东坡《黄州寒食帖》的沉郁顿挫,藏着生命境遇与宇宙节律的共鸣;陶弘景《瘗鹤铭》的真阳雄健,透着道法自然的天地正气。这些经典之作,正是“书如其人”的绝佳注脚,也印证了先生“师古以立基”的治学理念——唯有扎稳传统根基,方能为后续修行筑牢梁柱。

而“来历”与“根基”更深层的内涵,在于“求学于天地”的宇宙体悟。先生出身浙东农家,童年记忆里满是农耕与天文的关联,正是这份生活体验,让先生深刻体悟到:人类文明的演进始终循着“力学—数学—农学—天文”的路径展开。原始人类走出洞穴,先懂力学方能建造居所,再通数学方能计算建材,而后必学农学以谋生计,而农学的根本便是“靠天吃饭”,先民观星象定农时、依节气安排耕作,这便是最早的天文学应用。先生常说:“山川草木、日月星辰,都是最好的书法老师。”怀素观夏云奇峰悟笔法,黄庭坚见船夫荡桨得笔势,颜真卿以“屋漏痕”喻中锋行笔,这些古人师法自然的案例,正是“求学于天地”的生动诠释。当书写者以古人之法为基、以天地之象为鉴,将心性修养注入点画,书法便从实用书写升华为贯通古今、连接宇宙的艺术修行。

书道如何在传承中实现突破?恩师金熙长先生给出的答案是:“求学于古人后再求学于天地,再求学于太极。”这三重进阶,是书道从“技”到“艺”再到“道”的升华之路,也是先生书学思想的核心创见。

“师古”是立根之本,为书道筑牢技法根基。先生教导我们,临帖要做到“形似神随”,不仅要掌握中锋行笔的稳健、提按顿挫的节奏,更要体悟古人笔墨中的气韵与哲思。他自己考证创临《瘗鹤铭》数十载,每一次都有新的体悟,从章法布局到笔锋转换,无不力求贴合陶弘景“天人合一”的创作心境。(详见《金熙长考临<瘗鹤铭>五种》这种对传统的敬畏与深耕,让先生的笔墨始终保有古典韵味,为其后续的艺术突破奠定了坚实基础。

“师天”是拓境之途,为书道注入自然生机。先生常带我们登高望远、临河观水,教导我们“于自然中悟笔法”:看流云舒卷,体会线条的虚实变化;观松柏苍劲,领悟笔力的刚健挺拔;察四季更迭,感受墨色的枯润浓淡。先生在自撰诗《书道即天道》的创作中,先生以墨色枯润模拟四季轮回,春润秋燥皆藏笔端;以结体疏密再现星汉灿烂,疏可走马、密不透风;以笔势缓急对应山川起伏,刚柔相济、收放自如。这种“意象转换”并非简单描摹物象,而是将自然规律转化为笔墨语言,让书作焕发生生不息的宇宙生机。

“师太极”是合道之境,为书道贯通圆融智慧。先生认为,太极“阴阳相生、万物同源”的思想,是连接书道与宇宙节律的核心纽带。笔锋的提按是阴阳交替,墨色的浓淡是虚实相生,结体的开合是刚柔相济,线条的流转是气机运化。达成此境需修“书道三维”:一维“文心”,是文史哲的积淀,为书作立“骨”;二维“诗魂”,是天地物象的体悟,为书作注“血”;三维“道境”,是太极智慧的观照,为书作赋“气”。当这三重修养交融共生,书作便会生出贯通古今、连接天地的“龙气”,这正是先生书学突破技法桎梏的关键所在。

先生将太极智慧融入书学,提出了极具创见的“意元体”概念,为书道接通宇宙精神脉络。他解释道:“意元体是点画未生之前的纯净意念,是气韵流动的源头,更是连接书写者内心、宇宙节律与太极本源的桥梁。”这番阐释让我豁然开朗:书道创作的起点,并非执笔落墨,而是先让心境归于澄澈,以纯粹之意契合太极之道。这“意”绝非小我私念,而是接通天地、统摄宇宙的“大意”,正如蔡邕所言“书肇于自然,自然既立,阴阳生焉”。

当代物理学对宇宙本源的探寻,与先生的“意元体”思想不谋而合。杨振宁先生追寻的“万物基本单元”,朱清时先生从东方智慧中获得的宇宙洞见,皆指向统摄万物的根本节律,这与太极“阴阳相生、万物同源”的智慧一脉相承。先生将这种跨界共鸣融入书学,认为一幅杰作的生成路径清晰可循:意元体(契合太极的创作初心)→ 书写者(经三重修行的贯通者)→ 宇宙节律与太极之理 → 书法作品。而观赏者的共鸣过程则恰好逆向:从笔墨表象入手,通过意元体的精神传递,抵达观者心灵,最终体悟宇宙之道,实现天人合一。怀素《自叙帖》的奔腾笔势,是禅心与宇宙节奏的共振;张芝《冠军帖》的沉劲线条,是生命力量与自然规律的对话,这正是先生所言的“笔墨造化”——书家以修行参与宇宙的精神创生。

先生书学的终极境界,深受天台宗三谛圆融思想的启迪。他常阐释:“三谛圆融,空即假中,假即空中,中即空假。这‘中’不是左右折中,而是宇宙太虚太无的本源,是万法归一的终极状态。”在中华文明的脉络中,官理、商理、文理、书理等“理”皆源于“道”,而这“道”的核心便是“天道”,也就是现代所说的天文学。从原始人类观星定农时,到先贤体悟天地创立法则,再到历代文人将宇宙之道融入艺术,无不印证着“万法归一天文”的真理。

先生出身浙东,童年记忆里的农耕场景,是他“天道即天文”思想的鲜活注脚。他常说:“农民种地靠天,春节后选早稻谷种,早稻收割后抢种晚稻,一步都不能违逆节气。”这种对天时的敬畏,深深融入他的书学理念。他教导我们,书道修行与农耕同理,既要像农民侍弄庄稼般勤勉(师古筑基),又要像顺应节气般敬畏自然(师天拓境),更要像体悟天地节律般贯通太极(合道归一)。人是宇宙之中的人,意元体、书写者、天地、宇宙本就密不可分,书道修行的过程,正是让人的精神回归宇宙本源的过程,这也与现代人追求精神健康的需求不谋而合。

书道的终极指向是人道,这是先生反复强调的核心。中国传统文化讲究“道器不二”,书法这一“器”,承载的正是修心养性的“道”。先生倡导“书写即修行”,认为每日临池挥毫,便是“日三省吾身”的功夫:师古以明传承之责,培养守正之心;师天以养敬畏之情,体悟生态之美;师太极以修圆融之智,领悟刚柔之道。一幅充盈正气的书法作品,不仅是书写者心性的外化,更能唤醒观者内心的良知,文天祥“正气”二字虽无华丽技法,却以凛然气节穿越时空,正是书道载道的力证。

先生提出“写大字立大志“及“书道新民与书法疗愈”等理念,(详见《金熙长谈书法疗愈》)希望以书法的静气化解时代浮躁,以笔墨的正气滋养社会良心。在他看来,书道的社会价值远不止于艺术审美,更在于通过修行培育公民品格:于师古中学会守正创新,于师天中懂得敬畏自然,于师太极中领悟刚柔相济。这种“以书育人、以文化人”的追求,让书道成为推动社会和谐的文明路径,也让“书道即天道”的理论拥有了更深厚的现实意义。

追随先生研学多年,我愈发体悟到:书道绝非笔墨小道,而是修心养性、连通宇宙的修行法门。最快的进步,是沉心师古的清醒;最高的智慧,是敬畏师天的谦卑;最终的圆满,是通达太极的圆融。

恩师的教诲言犹在耳,笔墨的修行未有穷期。愿与所有书道同仁共参共悟:以古人为师,筑牢传承之基;以天地为镜,拓展精神之境;以太极为本,贯通宇宙之道。让笔墨在点画间交融生辉,让人道与天道在修行中浑然一体,这便是对“书道即天道”最真切的践行,也是对中华文明最深厚的传承。

乙巳年立冬后一日于岭南香山紫晴苑

延伸阅读:

《霍扬碑》大字高清:金熙长的临帖与创作智慧(附集联)

金熙长拙书瘗鹤铭:探赜仙家书法的“形残道全”

高古书风与大众审美:从金熙长现象热议谈当代书法界的困境

金熙长谈书法修行的五重楼阁,点破当下书坛的认知误区

隐士谈书法美学中的最高境界:老境与化境

(以上延伸阅读文章,搜索可见)

本期策划:永伟 晓霞

本期编辑:玉慈 沁慈

图片提供:心照