历史,是过去的镜子,也是未来的向导。

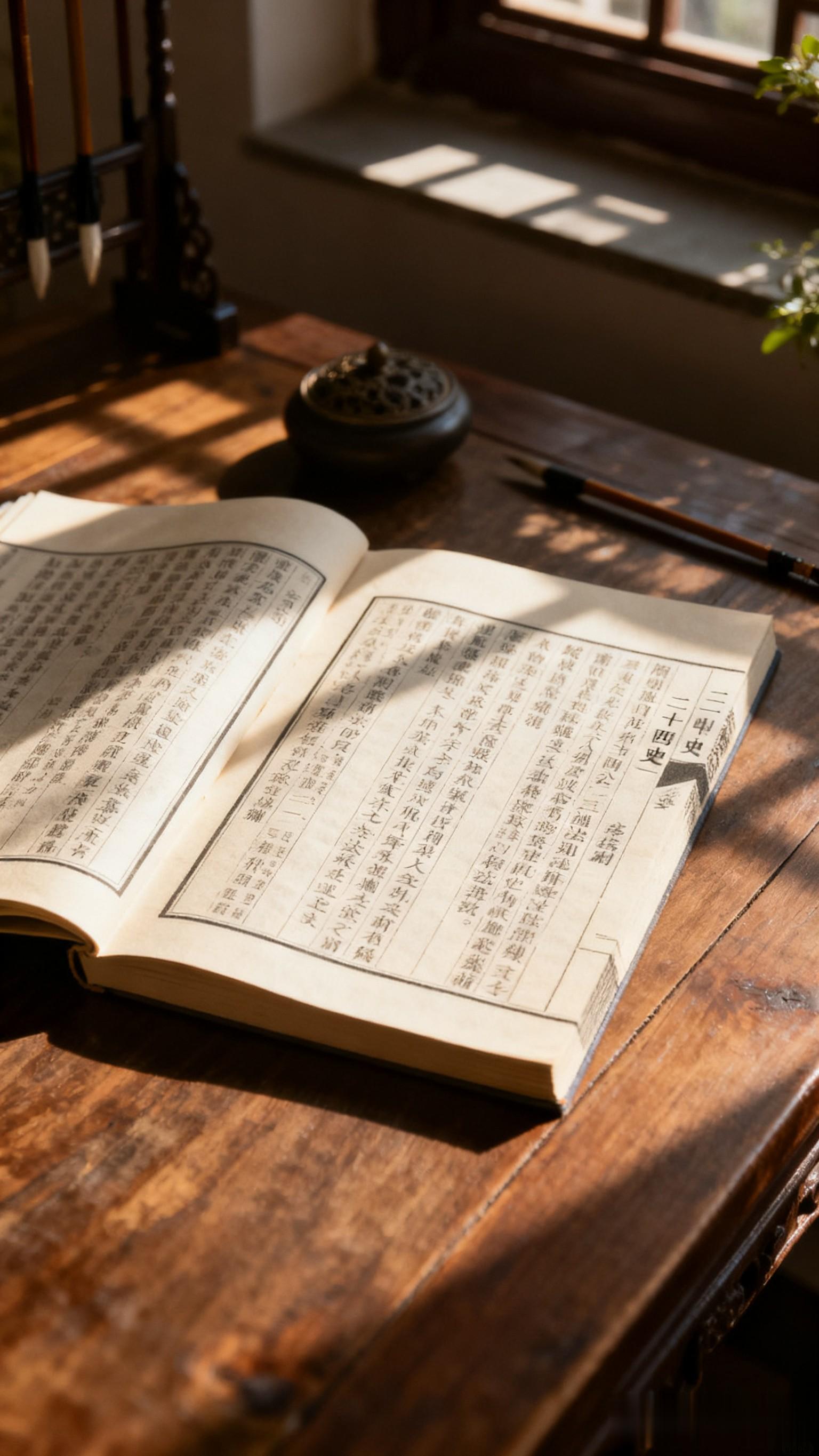

被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的《二十四史》,不仅是浩瀚的史料汇编,更是一部蕴含着无穷生存智慧的宝典。

当我们拨开历史的迷雾,会发现那些在波谲云诡、变幻莫测的时代中屹立不倒、甚至成就一番伟业的人物,都遵循着一些共通的生存法则。

这些法则穿越千年,在今天依然能给我们带来深刻的启示。

法则一:审时度势,顺势而为

“识时务者为俊杰”,这句话在《二十四史》中被无数次印证。

所谓审时度势,就是看清时代潮流,理解事物发展的规律,然后顺势而为,而非逆势而动。

最典型的例子莫过于汉初的张良。秦朝末年,天下大乱,各路豪杰纷纷起兵反秦。

张良本是韩国贵族,一心想复国,但他看到了刘邦的潜力和民心所向,最终放弃了狭隘的复国梦,选择辅佐刘邦。

正是因为他能审时度势,不被个人恩怨和过往身份所束缚,才得以在秦汉之交的乱世中保全自身,并成为“汉初三杰”之一,名留青史。

反之,项羽虽然勇猛无比,却刚愎自用,看不清天下统一的大势,坚持分封制,最终落得个乌江自刎的下场。

在今天的职场和商业社会中,审时度势同样重要。

无论是选择行业方向、制定公司战略,还是个人职业规划,都需要我们敏锐地洞察趋势,跟上时代步伐。

逆势而为,往往事倍功半;顺势而为,才能事半功倍。

法则二:藏器于身,待时而动

《周易》中有言:“君子藏器于身,待时而动。”

这句话的意思是,君子要将才能和本领隐藏在身上,等待合适的时机再行动。这并非消极等待,而是一种积蓄力量、厚积薄发的智慧。

《史记·滑稽列传》中的淳于髡就是这样一个人物。

他虽然身材矮小,其貌不扬,却学识渊博,机智过人。

在齐国,他并没有急于展露自己的才华,而是在关键时刻,通过诙谐幽默的方式向齐威王进谏,一次次帮助齐国化解危机。

他懂得在不合适的时机保持沉默,在合适的时机一鸣惊人。

这种“藏器于身”的智慧,让他在复杂的宫廷斗争中始终游刃有余。

对于我们普通人而言,“藏器于身”就是不断学习、提升自己的能力,在机会还未到来时,默默积累。

不要急于表现,也不要因为一时的挫折而气馁。

机会永远留给有准备的人,只有做好充分准备,才能在机会来临时牢牢抓住。

法则三:谨言慎行,明哲保身

“言多必失”“祸从口出”,这些老话在《二十四史》中有着太多血淋淋的教训。

谨言慎行,不仅是一种修养,更是一种生存的智慧。

《汉书·李广苏建传》中记载了李陵的故事。李陵是飞将军李广的孙子,英勇善战。

在一次对匈奴的作战中,他率领五千步兵深入敌境,被八万匈奴骑兵包围。

经过殊死奋战,最终因寡不敌众而投降。

汉武帝本想治他的罪,此时司马迁为李陵辩解,说他是“身虽陷败,彼观其意,且欲得其当而报汉”。

然而,司马迁的直言却触怒了汉武帝,被处以宫刑。

这个故事告诉我们,在不恰当的场合,对不恰当的人说不恰当的话,往往会给自己带来灭顶之灾。

在现代社会,虽然没有古代那么严苛的言论环境,但谨言慎行同样重要。

无论是在工作中与同事、领导沟通,还是在社交媒体上发表言论,都要三思而后行。

说话要讲究方式方法,把握分寸,避免因为言语不当而得罪人或造成不必要的麻烦。

法则四:恩威并施,以德服人

对于领导者而言,恩威并施、以德服人是管理和统治的核心法则。

《史记·高祖本纪》中记载,刘邦进入咸阳后,与关中父老约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪。”

同时废除了秦朝的严刑峻法,得到了百姓的拥护。他懂得用恩惠来笼络人心,同时用威严来维护秩序。

相反,秦始皇虽然统一了六国,建立了中央集权制度,但他实行暴政,滥用民力,严刑峻法,最终导致民怨沸腾,秦朝二世而亡。

这说明,仅仅依靠武力和威严是无法长久的,只有以德服人,让人心悦诚服,才能建立稳固的基础。

在今天的团队管理中,这一法则同样适用。

作为领导者,既要对下属严格要求,赏罚分明,也要关心下属的生活和成长,用恩情和品德去感染他们。

只有这样,才能打造出一个有凝聚力、有战斗力的团队。

《二十四史》中的生存法则远不止这些,比如还有“谦受益,满招损”的谦逊之道,“知己知彼,百战不殆”的清醒认知等等。

这些法则是古人用鲜血和智慧换来的经验总结,虽然时代不同了,但人性的本质和社会的运行规律并没有太大改变。

读懂《二十四史》中的生存法则,不是为了变得圆滑世故,而是为了在复杂多变的世界中,能够更好地保全自己、发展自己,同时也能为他人和社会做出贡献。

历史的智慧如同明灯,指引着我们在人生的道路上稳步前行。

让我们以史为鉴,汲取古人的智慧,书写属于我们这个时代的精彩篇章。