在现代化地面战场上,装甲目标尤其是主战坦克,是步兵分队面临的最严峻威胁之一。如何赋予单兵或小分队有效对抗甚至摧毁这类重装甲目标的能力,是世界各军事强国持续攻关的课题。

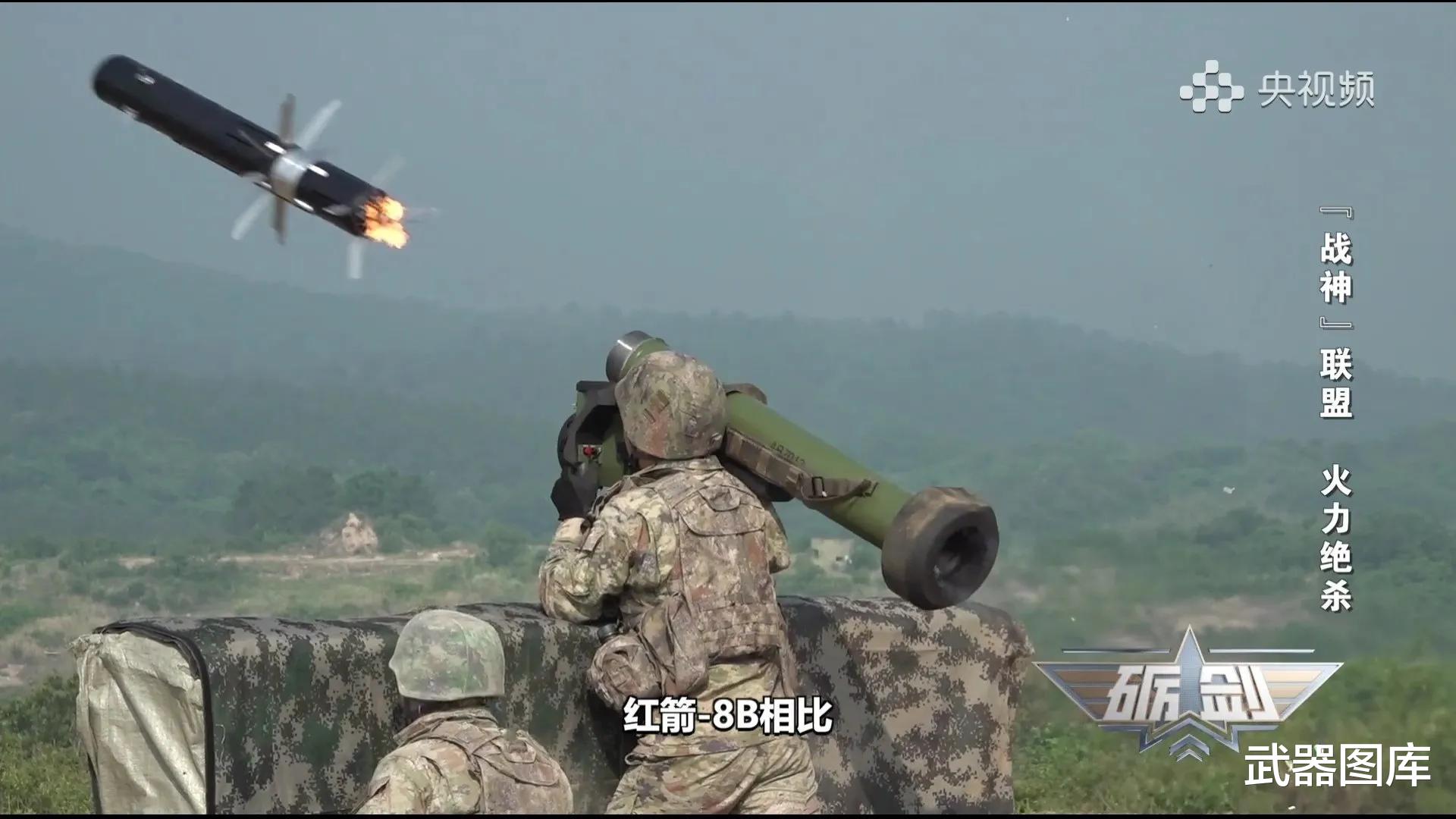

在这一领域,中国军工交出了一份亮眼的答卷——红箭-12反坦克导弹。这款由中国北方工业公司研制、并于2014年亮相的第三代便携式反坦克导弹系统,因其卓越的性能和“发射后不管”的特性,被外界誉为“中国版标枪导弹”,成为我军步兵反装甲能力的标志性装备。

核心性能:精准与高效

红箭-12导弹系统设计紧凑精良:

• 发射箱长:1.25米- 便于士兵携带和快速部署。

• 弹径:0.17米(170毫米)- 保证了足够的战斗部装药量。

• 破甲深度:超过1.1米- 这一指标意味着它能有效击穿世界上绝大多数现役主战坦克的主装甲(无论是均质钢装甲还是复合装甲),毁伤效能强大。

制导模式:灵活的双模切换

红箭-12最显著的先进特性之一是其双模制导能力,赋予射手在不同战场环境下灵活的选择权:

1. 红外成像(IIR)制导模式:这是其“发射后不管”能力的核心。射手使用导弹配备的先进非制冷红外热像仪瞄准具锁定目标(通常是坦克的发动机舱或炮塔等热点部位)。导弹发射后,其红外导引头会自动追踪目标的热源信号,无需射手持续引导,射手可立即转移阵地或隐蔽,极大地提高了生存性。在此模式下,其有效射程可达2000米,覆盖了中近距离反装甲作战的主要交战范围。

2. 电视(CCD)制导模式:在白天或能见度良好的条件下,射手可选择电视制导模式。此模式射程更远,有效射程高达4000米,延伸了打击范围。虽然在此模式下发射后仍需射手通过瞄准装置保持对目标的跟踪(即导线传输指令或半主动激光驾束制导,公开资料普遍倾向于后者),但它为超视距或远距离精确打击提供了可能。

“发射后不管”:革命性的战场优势

与享誉世界的美国“标枪”(FGM-148 Javelin)导弹一样,红箭-12的核心优势在于其“发射后不管”(Fire-and-Forget)能力,尤其是在红外制导模式下。这一特性彻底改变了步兵反坦克作战的模式:

• 提升射手生存率:射手完成锁定发射后即可迅速撤离发射点,躲避敌方反击火力,不必像使用老式导弹(如红箭-8)那样暴露自身持续引导导弹直至命中。

• 提高作战效率:缩短了暴露时间,使得作战小组能更快速地打击多个目标或进行战场机动。

• 简化操作:降低了射手在紧张战场环境下的操作难度和心理压力。

系统构成与部署

一套完整的红箭-12反坦克导弹系统通常包括:

• 导弹(封装在一次性发射筒内)。

• 可重复使用的综合光电瞄准具(CLU):集成了高倍率白光瞄准镜、非制冷红外热像仪、激光测距仪、火控计算机等。这是系统的“大脑”和“眼睛”,重量约十几公斤(具体数据因型号和公开程度而异,但强调其便携性)。

• 三脚架等附件。

红箭-12因其重量相对较轻(相较于重型反坦克导弹)、操作灵活、威力巨大,非常适合装备步兵分队、空降兵、特种部队以及海军陆战队等,作为营连级的骨干反装甲火力。近年来,其身影已频繁出现在我军的演习和公开报道中,证实了其广泛的列装程度和可靠性。

结语

红箭-12反坦克导弹的成功研制和列装,标志着中国在便携式、智能化反坦克武器领域达到了世界先进水平。它不仅仅是一款性能优异的“坦克杀手”,其双模制导、发射后不管的特性,更是深刻体现了信息化战争对单兵装备提出的新要求——更智能、更致命、更安全。作为中国军工自主创新的重要成果,“中国版标枪”红箭-12有效地增强了我军基层步兵的反装甲作战能力,成为捍卫国家安全的坚实盾牌与锋利长矛。