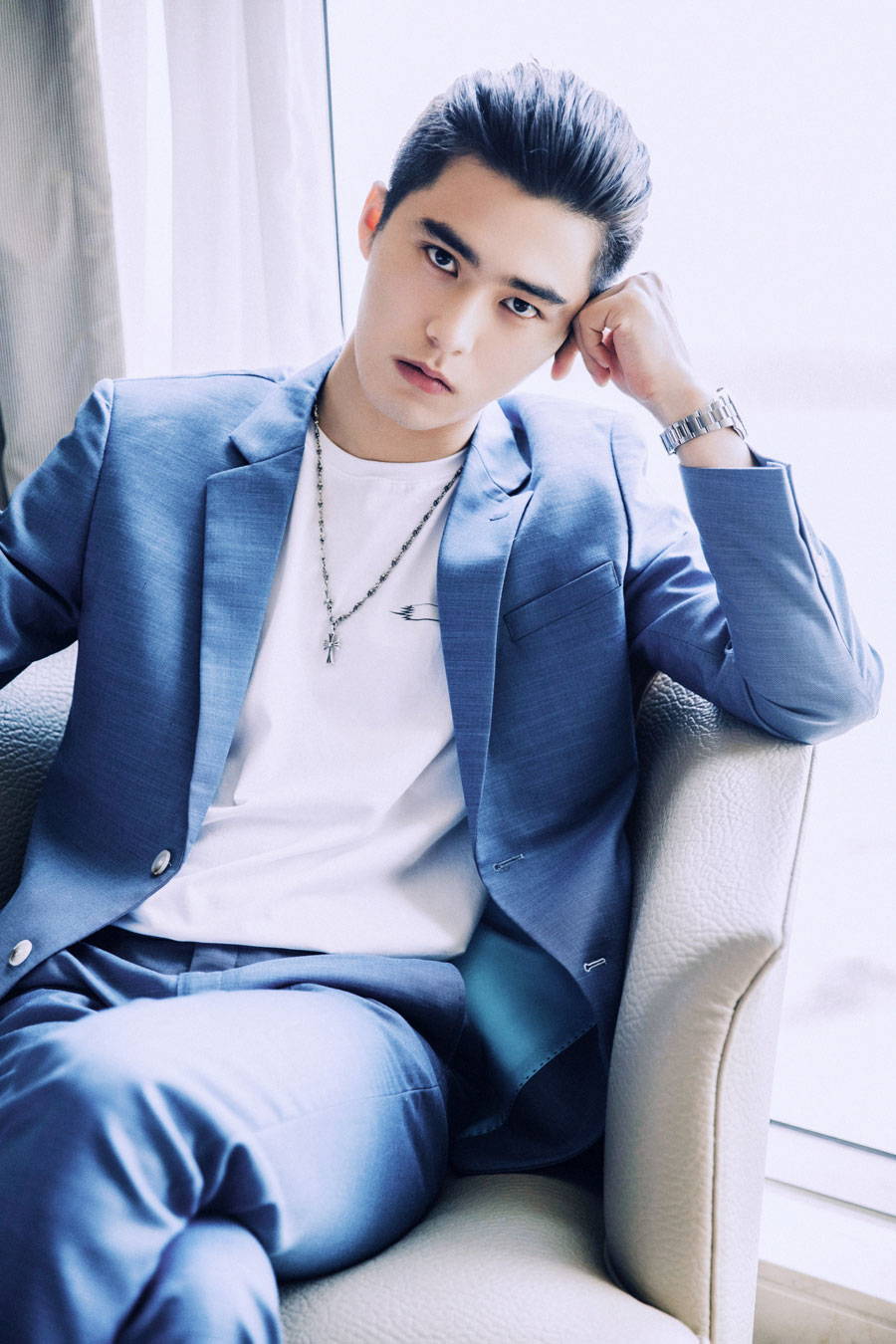

2025年的娱乐圈,原本应是新生代演员凭借作品崭露头角的黄金时代。1997年出生的刘奕畅,作为上海戏剧学院科班出身的青年演员,手握《少主且慢行》等热播剧集,本可在星光大道上稳步前行。然而今年三月的一场风波,却让这条演艺之路骤然转向。

古人云“德不配位,必有灾殃”,当聚光灯下的宠儿卷入暴力丑闻,当酒桌文化碰撞法律红线,这起事件已然超越普通社会新闻的范畴,成为窥探娱乐圈生态的棱镜。究竟是何等猖狂,让一群备受追捧的演艺人士对拒绝陪酒者痛下狠手?又是什么底气,让施暴者在事发半年后仍能活跃于荧幕?这背后折射的,是整个行业亟待正视的道德危机与法治盲区。

事件回溯到2025年3月25日那个夜晚,本该是寻常的社交饭局,却因受害者拒绝饮酒演变成血腥围殴。以刘奕畅为首的施暴者们,在酒精催化下展露了与荧幕形象截然相反的狰狞。受害者描述中“动弹不得、勒到窒息”的绝望场景,与施暴者持续拳打脚踢的暴行形成残酷对比。更令人发指的是,砸碎的洋酒瓶不仅成为凶器,更在受害者意识模糊后仍被持续施暴,这种丧心病狂的行径已然逾越了基本人性底线。

案发后的系列操作更显诡异。受害者挣扎报警时被强行夺走手机,那句“要在屋内解决”的威胁,暴露了施暴者企图用圈子规则凌驾法律的狂妄。而事后受害者与未婚妻遭遇的“重重压力阻力”,以及被偷换概念的“互殴”“情感纠葛”指控,仿佛有只看不见的手在操纵叙事。那些已取证的微信串供记录,恰似利刃划开了娱乐圈共生体系的遮羞布——原来光鲜亮丽的艺人团队,在危机面前最先启动的竟是包庇与混淆视听。

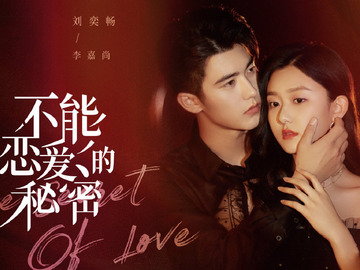

耐人寻味的是同案人员的不同境遇。其他参与者取保候审的当下,唯独刘奕畅被羁押待审,司法差异处理暗示着其在事件中的核心作用。而网友爆料中“仍有施暴者活跃荧幕”的控诉,恰与2025年10月16日刘奕畅新剧《星光》照常播出的现实形成荒诞映照。资本与流量的博弈里,道德审判似乎总在司法程序间艰难穿行。

受害者拒绝赔偿方案的选择,成了事件重要转折点。这份“交给法院正常审判并公之于众”的坚持,打破了娱乐圈习以为常的“私了”规则。其向中国演出行业协会喊话的举动,更将个案升格为行业治理的公共议题。当《演艺人员从业自律管理办法》与刑法典在此交汇,我们看到的不仅是某个演员的堕落,更是对整个行业生态的拷问:为何从《摆渡人》中青涩的小北到涉嫌故意伤害的嫌疑人,刘奕畅们会在名利场中迷失自我?那些在艺考千军万马中杀出重围的表演系学子,为何最终在法治课上挂科?

纵观涉事者的职业轨迹,这个毕业于高等艺术学府的青年,曾在《少主且慢行》中演绎过纨绔子弟蜕变的励志故事,现实却活成了反派剧本。这种戏剧与人生的错位,恰似给浮华娱乐圈的一记响亮耳光。更值得玩味的是,就在案件移送法院的2025年10月,其主演新剧仍在照常播出,资本与道德的赛跑从未停止,而观众手中的遥控器终将成为最公正的投票器。

这起事件恰如投入娱乐圈湖面的巨石,激起的涟漪远超案件本身。当酒桌文化成为某些艺人标榜地位的图腾,当暴力被视作解决争端的捷径,这个年产万集剧作的行业正在经历价值观念的崩塌。刘奕畅的看守所铁窗,理应成为整个演艺圈的镜鉴——艺术修养从来不该是道德豁免的筹码,观众掌声更非违法乱纪的护身符。

正如参天大树必经风雨洗礼,真正的好演员需要戏里戏外的人生修行。那些在《星光》中闪烁的表演,若不能在现实世界中照亮自己与他人的前路,终将沦为苍白的剪影。这起案件终将过去,但它留给行业的思考应当长鸣:我们需要的不仅是银幕上的演技派,更是能承载社会期待的灵魂摆渡人。或许唯有当道德标尺硬过流量数据,当法治信仰深植从业者心间,娱乐圈才能从这场阵痛中涅槃重生,让每个十年磨一剑的追梦人,都不致在巅峰时刻坠入深渊。