引言

英国一位现任大臣造访中国台湾地区,签署了贸易协议。

听起来像是个普通的商业合作,但在外交上,这件事没那么体面。

不光被指责是英国对华承诺的背信弃义,更被认为直接触碰了中国在台湾问题上的核心红线。

英国政府明明知道这样会引发强烈反应,为何还要一意孤行?

贸易活动搅动平静水面

2025年6月29日,有消息传出英国一高官去到了中国台湾。

据当时的报道,这位大臣去那边参加了在中国台湾地区举行的一年一度的经贸对话会。

更重要的他此行还见证了签署协议。

官方发言人解释说,这次访问是英国现在推出的一个变革计划里的一个环节,主要就是想帮英国经济发展。

他们强调这属于英国和台湾地区之间长期以来的非官方关系的一部分,目的是促进贸易往来。

本人当时也表示,英国和中国台湾地区的贸易关系已经很久了。

而且最近一年的贸易额还创了新高,未来肯定还有更多合作机会。

不过这事儿一出来,立刻引来了不少议论,毕竟一位现任英国高官跑到中国台湾地区,还主持会议,签协议,这怎么看都超出了普通民间交流的范畴。

在很多人看来,这已经带有明显的官方色彩了,而这恰恰被视为触碰了最敏感的那根弦。

台湾问题上的摇摆表演

其实英国在此类问题上表现出这种反复横跳的姿态,也不是一天两天的事儿了。

往前看看就知道,1972年跟中国建立大使级外交关系的时候,白纸黑字地承认了中国大陆政府对于中国台湾地区是中国一个省的立场。

这是当初两国建交的一个重要基础,可是在实际操作中,英国总是有一些小动作让人摸不着头脑。

比如就在2023年,英国前首相特拉斯卸任没多久,就嚷嚷着要去中国台湾地区进行所谓的窜访。

虽然目的是为自己赚点演讲费赚取政治资本,但引发的风波一点不小。

还有一些英国议员时不时地跑去中国台湾地区,有些甚至受到了中方的公开驳斥和警告。

这种现象其实很奇怪,一方面在法律和官方层面认可一个中国原则。

另一方面又不断通过各种形式,让跟中国台湾地区的互动看起来越来越有模有样。

2025年这次更过分,甚至让现任大臣出面签署协议。

这给人的感觉是,口头上的承诺是一回事儿,实际行动又是另一回事儿,有点阳奉阴违的意思。

这种两面派的做法,让外界很难搞清楚英国在台湾问题上到底是什么态度。

也难怪会让中方觉得英国没有真正遵守当初的约定。

英国的政策模糊

说起来英国为什么在对华政策,特别是台湾问题上显得这么拧巴。

这里面原因其实很复杂,跟他们国内的政治生态和国际定位都有关系。

英国国内在对华问题上确实有不同的声音,甚至可以说是壁垒分明。就拿执政的保守党来说,内部就有所谓的鹰派和务实派。

鹰派往往对中国抱有很强的警惕甚至敌视态度,动不动就想跟中国对着干,台湾问题经常被他们拿来做文章。

而务实派就比较理性,认为孤立中国对英国没好处。

强调跟中国接触和合作的重要性,这一派不少官员都觉得对华策略需要非常小心和灵活。

这种路线之争,导致英国政府在对华政策上很难形成一个统一的声音。

而且脱欧之后,他们一直在努力扮演一个全球玩家的角色,但说实话自身经济现在面临不少难题。

高通胀,生活成本上升,老百姓日子过得紧巴巴的,很多家庭都面临还贷压力。

按说在这样的情况下,稳定对华关系,抓住经济合作机会,应该是比较理性的选择。

但一些英国政客可能为了拉拢国内保守势力的支持,或者为了在国际上刷存在感,反而选择在台湾问题上挑事儿。

这就形成了理智上知道需要跟中国合作,行动上又放不下日不落帝国的架子。

想通过对中国台湾地区的示好来彰显自己的国际影响力,这种心态还是很矛盾的。

政治冒险的经济代价

但是不管怎么说英国大臣此番操作在中方看来是越界了,就是触碰了红线。

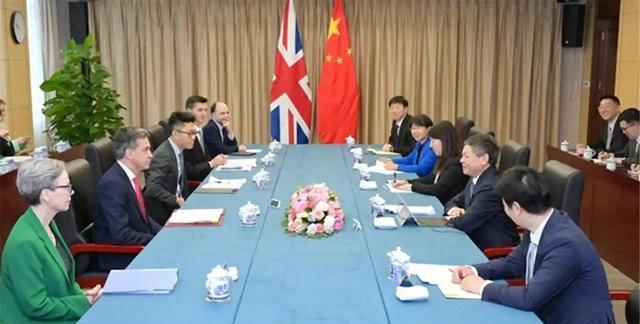

但是到2025年前后,中英两国在贸易,投资,金融领域的合作不仅没断。有些方面反而在加强,比如中英经济财金对话重新启动就是个积极信号。

双方在绿色金融,人工智能,智能制造,甚至基础设施建设方面都有潜在或正在进行的合作。

中国的投资,尤其是在绿色能源这些领域,对英国实现自己的能源转型目标是有帮助的,这些实实在在的合作,给两国企业和民众带来了好处。

现在英国一些政客的政治冒险行为,却在给这种互利关系蒙上阴影,在中方看来,政治关系是经济合作的基础。

如果在如此敏感的台湾问题上踩红线,肯定会影响到双方的信任,进而可能冲击到这些经济合作。

中国台湾地区不是随便什么政客都能去蹭热度的网红打卡地,更不是某些人拿来以台制华的工具。

民进党拉着外部势力搞小圈子,出卖的是当地百姓的利益,这种做法不可能得逞。

英国如果继续在这种问题上玩火,不仅违背了自己过去的承诺,也会让自己的国际信誉受损,更可能损害到英国自身的经济前途。

结语:

英国大臣此番操作不是简单的贸易活动,而是在试探,甚至就是想要挑衅。

这种触碰中国红线的行为,是拿中英之间实实在在的经贸合作在开危险的玩笑,这种政治冒险注定得不偿失。

评论列表