翻开美国百年史卷,有个家族的身影从未缺席:它藏在改变世界能源格局的石油帝国里,刻在纽约曼哈顿的洛克菲勒中心穹顶下,甚至留在芝加哥大学的讲堂、现代艺术博物馆的展墙上——连1973年落成、2001年消逝的世贸大楼,都曾是这个家族“触摸时代”的印记。它就是洛克菲勒家族,一个与美国政治经济缠绕百年,历经两次世界大战、多次经济危机仍屹立不倒的传奇家族,更是亲手勾勒出美国“垄断时代”轮廓的缔造者。

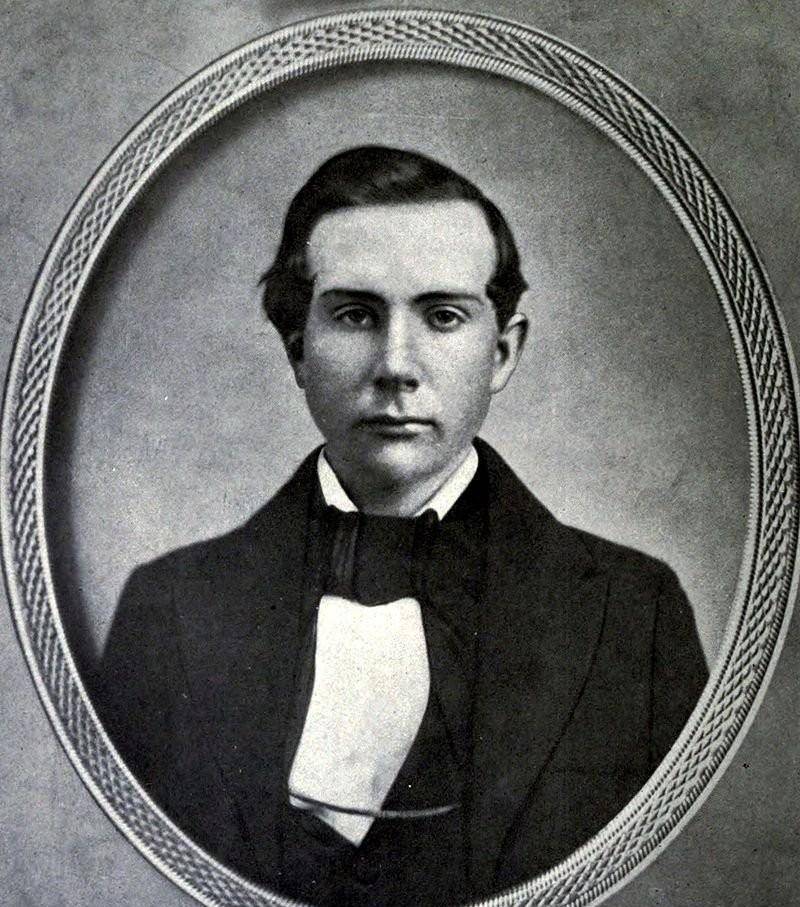

所有传奇的起点,都藏在1839年纽约小镇的一间普通农舍里。这一年,约翰・洛克菲勒出生,他的父亲是个游走于小镇的“精明投机者”——卖过假药、做过生意,最特别的是,连对儿子的教育都带着“商业启蒙”:小洛克菲勒向父亲借钱,要像跟银行贷款一样签“借条”、付利息;到期没还,父亲会拿着借条上门“催收”,丝毫不讲情面。更有意思的是,后来家族富甲一方时,族长特意不让孩子靠近自家工厂、公司,理由是“不能让他们从小觉得‘钱来得容易’”。

这种独特的成长环境,让洛克菲勒的 “商业脑” 早早觉醒。7 岁那年,他在院子里搭起小棚子,把野外捉到的小火鸡养得肥肥壮壮,再挑个赶集日,蹲在街角跟大人讨价还价,硬是把火鸡卖出了比别家高两成的价钱;12 岁时,他攒下 50 美元 —— 这在当时够普通家庭半个月生活费,他没存起来,反而找到邻居家,说 “我把钱借给你,每个月你给我 1 美分利息”,就这样做成了人生第一笔 “放贷生意”。

命运的转折在1855年到来。距离高中毕业只剩两个月,因为父亲的生意纠纷,洛克菲勒不得不辍学。他没抱怨,拿着攒下的40美元,去福尔索姆商业学院克里弗兰分校报了个三个月的“速成班”——学记账、学贸易、学怎么写商业合同。结业后,他进了一家商行当职员,每天天不亮就到岗,把账本算得清清楚楚,可干了两年,老板只肯给月薪25美元,远低于他的预期。“与其帮别人赚钱,不如自己闯一闯”,20岁的洛克菲勒咬咬牙,递了辞职信。

彼时的美国,正处在 19 世纪五六十年代的 “创业热潮”:铁路在西部铺向远方,工厂的烟囱冒出黑烟,无数年轻人背着行囊涌向城市找机会。洛克菲勒也成了 “追梦者” 之一,他找到父亲,提出 “借 1000 美元,年利率 10%”—— 这次,父亲没提 “催收”,反而拍了拍他的肩:“敢借钱,就要敢赚回来。” 加上自己拼凑的 1000 美元,洛克菲勒和朋友克拉克合开了一家商行,专做谷物、牧草出口,生意主要卖到欧洲。第一年下来,商行赚了 5 万美元,可洛克菲勒看着账本却皱起眉:“这钱来得太慢,得找个能‘赚大钱’的行业。”

1861年,南北战争爆发,硝烟笼罩美国。当普通人忙着逃难、囤粮时,洛克菲勒却从报纸新闻里嗅到了机会:战争要打起来,粮食、棉花、铁矿肯定不够用。他立刻跑到银行,把商行的资产抵押出去,贷了一大笔钱,疯狂囤积这些物资。果然,战争打响后,物价飞涨,他把囤货分批高价卖出,短短一年就赚了20万美元——这在当时,相当于普通人数十年的收入,也成了他日后进军石油行业的“第一桶金”。

真正让洛克菲勒站上时代风口的,是 “黑色黄金” 石油。1859 年,宾夕法尼亚州钻出第一口油井后,美国掀起 “石油热”:农民放下锄头去挖油,商人砸钱建油井,可到了 1863 年,原油价格暴跌 —— 太多人跟风,油多到卖不出去。就在所有人都想退出时,洛克菲勒却眼睛亮了:“石油不是没用,是没人把它‘变有用’。” 他筹资开了家石油公司,不挖油,专做 “精油提炼”—— 把粗糙的原油提纯成能点灯、能润滑机器的精油。

当时的石油行业,提炼技术落后,成本高、质量差。洛克菲勒每天泡在提炼厂,跟工人一起改设备、调工艺,硬是把提炼成本降了一半,精油质量却比别家好。到了1866年,他觉得“该走出美国了”,派弟弟威廉去欧洲:“不只要卖精油,要把欧洲的精油市场‘攥在手里’。”而他自己,则留在美国加仓石油产业,一步步把克利夫兰的石油提炼厂都收归旗下,连整个俄亥俄州的石油供应链,都慢慢变成了“洛克菲勒的地盘”。

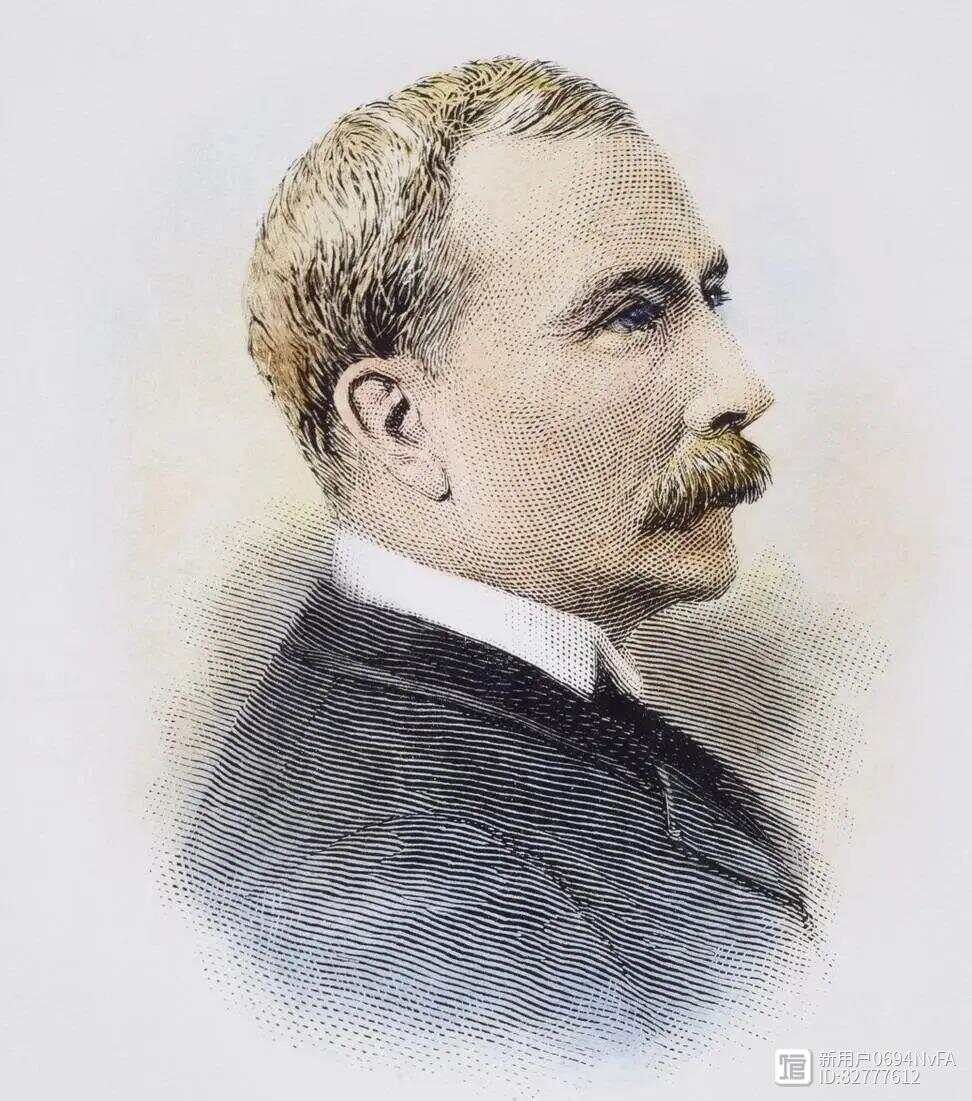

1870年,30岁的洛克菲勒成立了标准石油公司——这是他人生中第一家股份制公司,也是后来石油帝国的“基石”。可同年,普法战争爆发,美国石油在欧洲的销路断了,依赖石油运输的铁路业也跟着低迷。“越是难,越要找‘盟友’”,洛克菲勒找到铁路大亨们,提出“我包下你们的铁路运油量,你们给我最低运价”,双方秘密结成同盟,1871年成立了南方开发公司。这个公司有个“霸道规则”:只跟大石油商合作,中小石油商想运油?要么加入我们,要么没铁路可用。这便是美国石油行业“垄断组织”的雏形,只是当时还没人叫出“垄断”这个词。

接下来的十年,洛克菲勒的石油帝国以 “碾压式” 速度扩张:1879 年,他的公司提炼的石油占全美产量的 90%;1880 年,这个数字涨到 95%—— 美国几乎每 10 桶石油里,就有 9 桶半来自洛克菲勒。1882 年,为了把 “垄断” 做得更稳,他成立了 “托管委员会”,把标准石油和所有子公司的股票都攥在手里,这就是商业史上大名鼎鼎的 “托拉斯垄断模式”—— 从此,美国石油行业的 “蛋糕”,几乎只归他一人分。

垄断必然引来质疑。从南方开发公司成立那天起,骂声就没停过:中小商人说他“逼死同行”,媒体骂他“石油沙皇”。1879年,一个叫赫布朗的调查小组,专门查铁路公司“歧视小商人”的事,搜集了不少标准石油的“黑料”,可当时的标准石油,年收入比很多州的财政收入还高,政府里到处都是为它说话的人,最后这事只能“不了了之”。

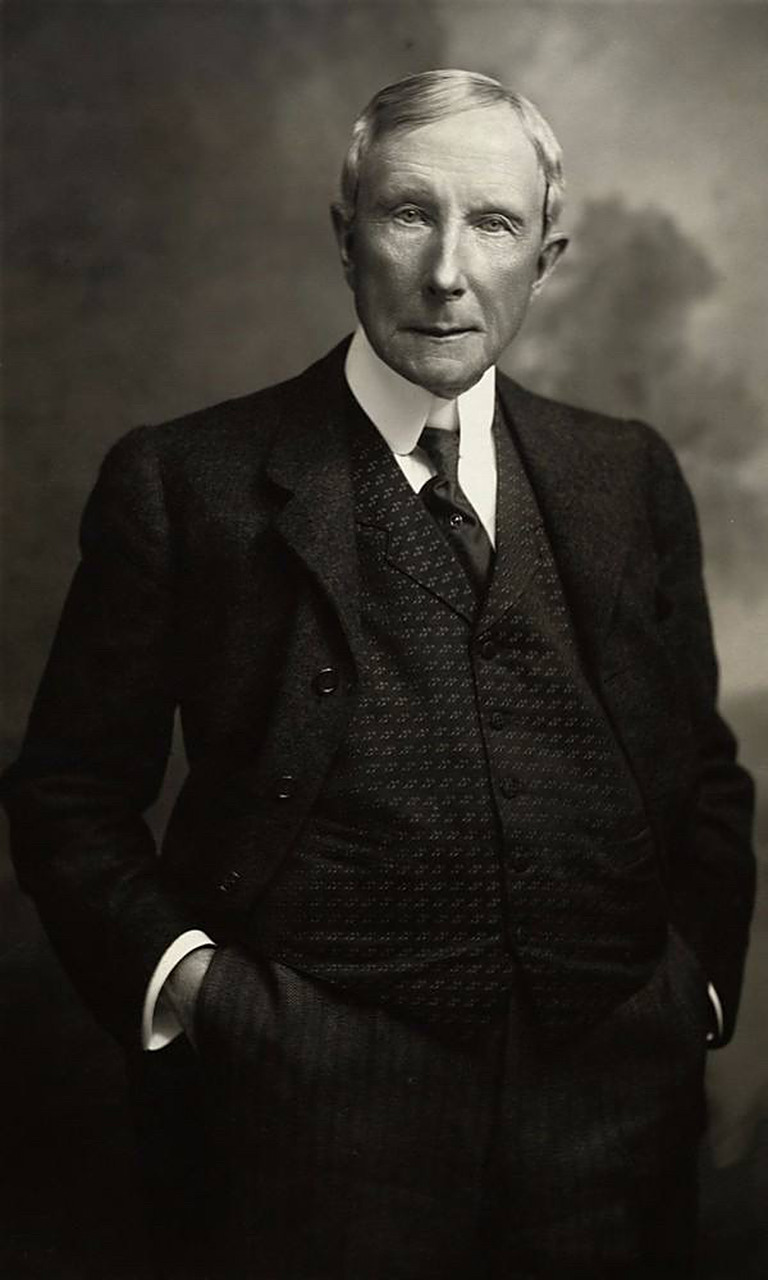

但反对垄断的声音没断过。1890年,美国国会通过《谢尔曼反托拉斯法》,矛头直指洛克菲勒;1908年,西奥多・罗斯福总统上台,喊出“反垄断”口号,专门成立调查组查标准石油。1911年,最高法院终于裁决:标准石油必须解散所有子公司。庞大的石油帝国看似倒了,可洛克菲勒却一点没亏——他变成了数十家新石油公司的“原始股东”,其中就有现在的美孚、艾克森。后来汽油时代来临,石油价格疯涨,他的财富反而越积越多,据估算,当时他的资产相当于现在的6600亿美元,成了人类历史上“最有钱的人”之一。

如今的洛克菲勒家族,早已没了当年的 “霸气”,反而变得低调:从不上财富榜单,把钱都投进了 “看得见、摸得着” 的资产里 —— 除了那些地标建筑,他们还把触角伸到了教育、医学领域。鲜少有人知道,青霉素能从实验室走向临床、惠及千万人,背后有洛克菲勒家族的资金支持;洛克菲勒大学听起来 “小众”,却在生物医学领域拿了 24 个诺贝尔奖,是全球顶尖的科研机构;第三代家族成员大卫・洛克菲勒能活到 101 岁,还曾先后移植 6 颗心脏,靠的就是家族专属的医学团队和科研资源。

甚至在中国,也有洛克菲勒家族的痕迹——北京协和医学院,这所把“教学、临床、科研”拧成一股绳的顶尖医学院,就是当年他们出资创办的。此外,芝加哥大学、洛克菲勒基金会、大通银行,这些影响深远的机构,都藏着这个家族的影子。

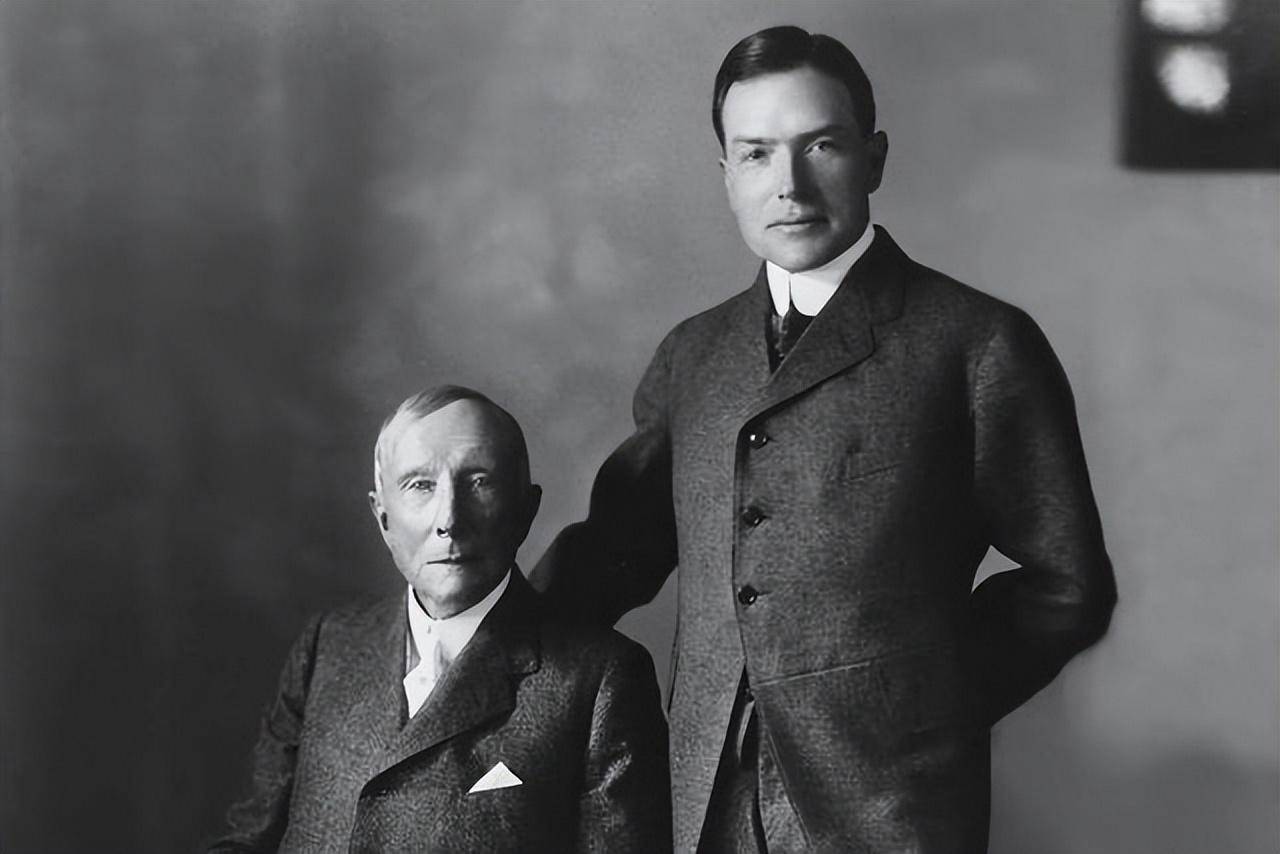

现在,洛克菲勒家族已经传到了第六代,200多个家族成员散在各行各业:第二代小洛克菲勒接过父亲的事业,却更痴迷慈善,捐钱建学校、修博物馆;第三代里,纳尔逊当了四届纽约州长,还做过美国副总统,劳伦斯跳出石油圈,在华尔街搞风险投资,成了“美国风险投资之父”,大卫则成了知名银行家,把家族的金融版图扩得更大。

有人说,洛克菲勒家族的成功,是 “时势造英雄”:19 世纪的 “下海热” 给了他们起步的机会,20 世纪初的 “垄断潮” 让他们站上顶峰;也有人说,是他们的 “两把利器”—— 精准的投资眼光和果断的战略布局,才让家族跨越百年。但不管怎么说,这个家族的故事,就像一面镜子:照见了美国资本扩张的历程,也藏着一个家族 “六代不灭” 的秘密 —— 不只是靠钱,更是靠对时代的判断、对规则的掌控,以及在变化中找机会的智慧。

就像外界曾对他们的评价:“你们选总统,我们教总统该做什么。”这句话或许有些夸张,却道破了洛克菲勒家族的底气——他们从不是时代的“追随者”,而是悄悄影响时代的“参与者”。而这份底气,才是他们真正的“财富密码”。