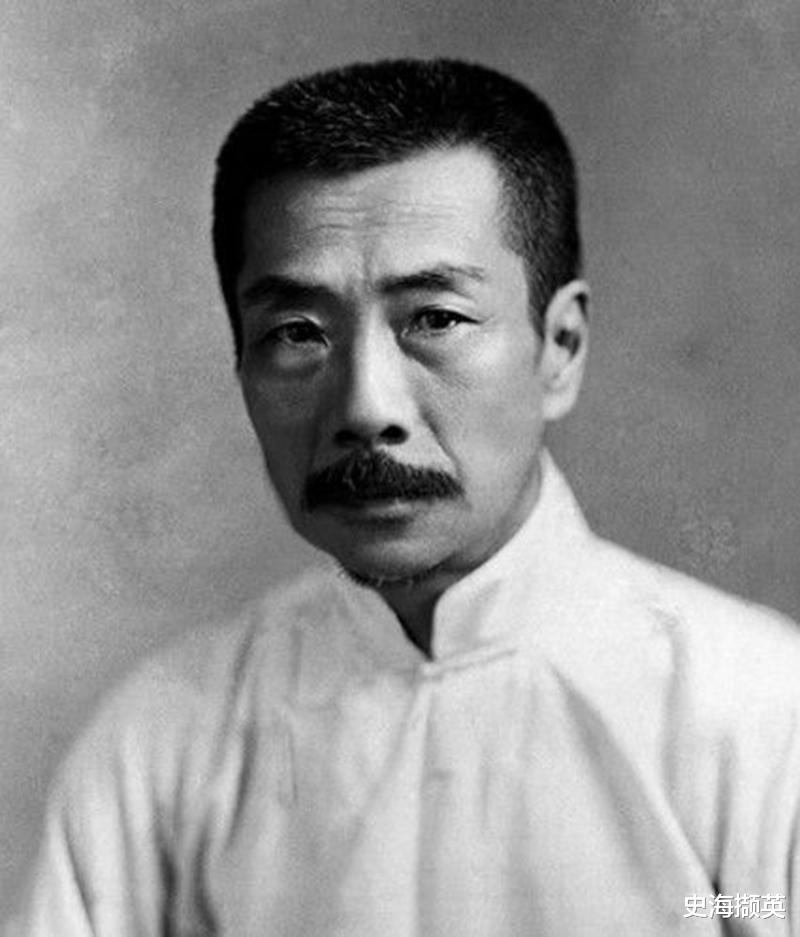

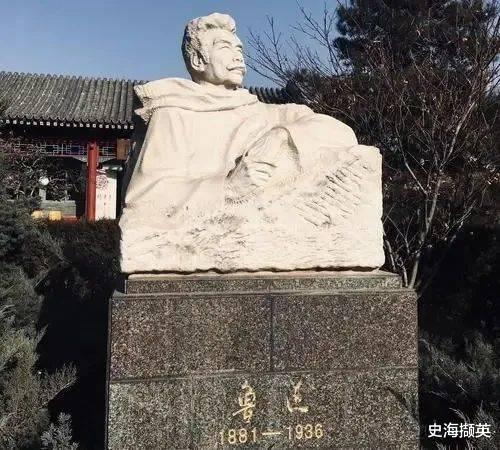

鲁迅(1881年9月25日——1936年10月19日)是中国近现代文化巨擘,他以其深刻的思想和独特的文学风格,对中国文学、思想和社会产生了深远的影响。

从小康坠入困顿的生活经历鲁迅的作品众多,但贯穿于这些作品中的无非是他的精神意志。《在酒楼上》吕纬甫的自我矛盾也好,《孤独者》中的魏连殳愤世嫉俗也罢,本质上都是作者本人精神意志的某些投影。而要弄清楚鲁迅的思想,则不得不简单梳理一下他青少年那些阴霾似的经历。

有四个因素对于少年鲁迅的成长及思想基础起到了奠基的作用:一、宏观上,在帝国主义“坚甲利炮”的进逼下,逐渐陷入半殖民地半封建社会地位的中国现实;二、诗书经传的教育和对民间艺术的爱好;三、外祖母的纽带作用使之能接近农村社会;四、从小康而坠入困顿的生活经历。

周樟寿

鲁迅原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,原本出生在绍兴一个富裕的官宦家庭,祖父是进士,在京做官,鲁迅从小过着衣食无忧,受邻人羡慕的生活,然而最终祖父为了帮助亲戚之子科举贿赂官员,却在送信仆人的愚鲁行为下事情败露。其祖父被判斩监后,而鲁迅一家为了给祖父续命不断花钱,再加之后来鲁迅父亲生病,家产彻底用光。鲁迅也从曾经的少爷成为了别人眼中的叫花子,不断受到来自邻人的恶意,尤其是族人给鲁迅的伤害最大,其中族人在他们家穷途末路时不伸手帮衬,甚至还有人怂恿过鲁迅去偷母亲的首饰变卖。后来鲁迅父亲去世后,鲁迅迫于生计,被母亲安排去不收学费还给发银子的南京水师学堂上学时,却被当时鄙视学洋务的族人认为有辱门楣,逼迫其避家族中“樟”字的讳,由此他原来的名字周樟寿才成了现在所熟知的周树人。或许也正是因为这些经历,才让后来的鲁迅对以宗族文化为核心的封建伦理如此痛恨,因为它本质上代表地是“势力”与“虚伪”。

同样地,鲁迅在以优异成绩作为新式学堂毕业生,获得留学资格来到日本后,经历的更是一些屈辱性的事,因为考试成绩不差,便被日本同学怀疑考试作弊,要检查他的笔记本;幻灯片事件中,片中国人的麻木与片外日本人的狂热,以及鲁迅内心深处的刺痛。总而言之,鲁迅青少年经历的种种都让他觉得,自己所处的环境生病了,身边的人都生了病,是一种来自于灵魂深处的疾病,而能予以治疗惟有新思想与新精神,而这也正是鲁迅精神探索之路的伊始。

从科学救国向“改治文艺”的改变光绪二十四年(1898年)鲁迅离开家乡赴南京求学,从此初步接触进化论思想。

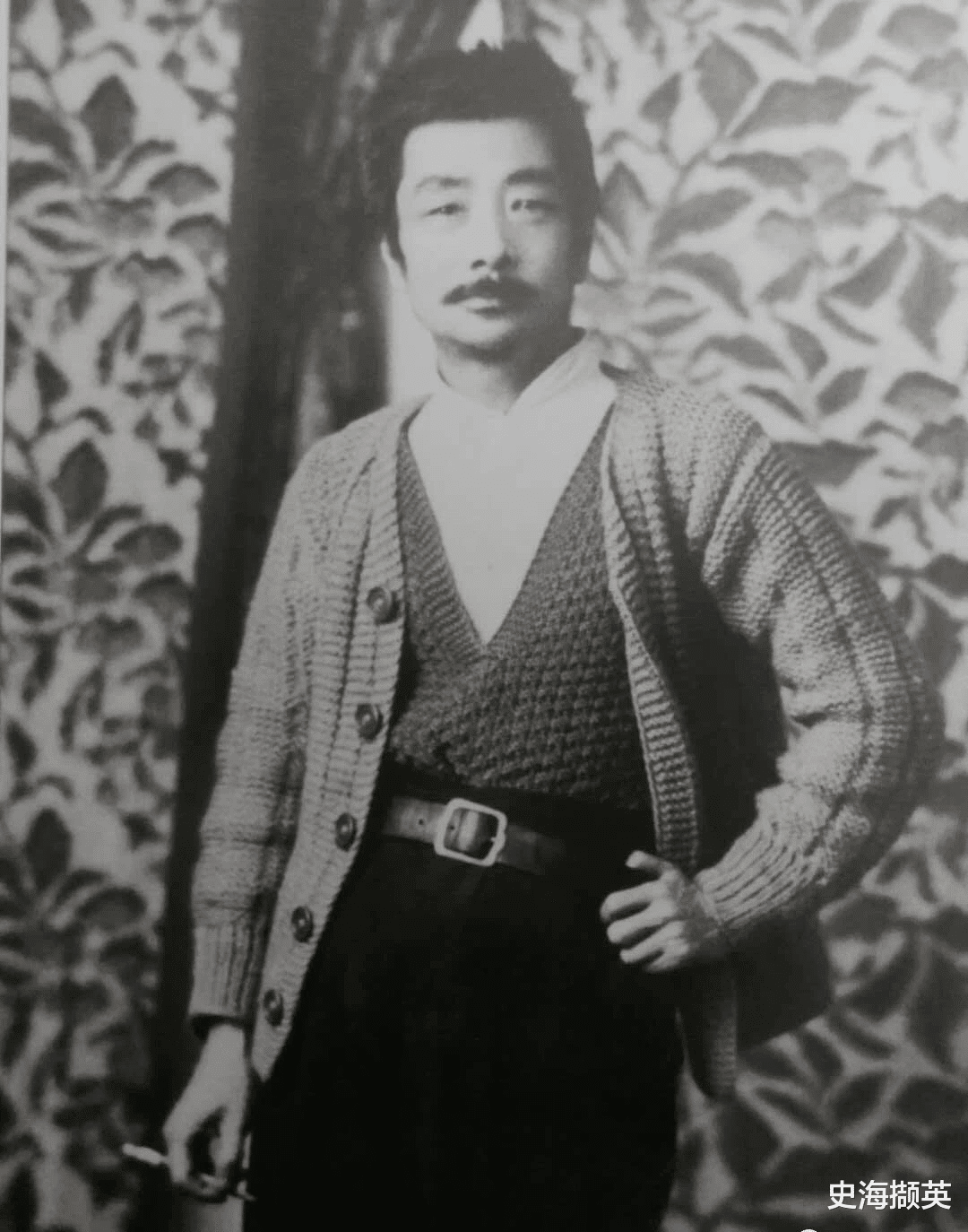

光绪二十八年(1902年)鲁迅赴日本留学,决心以身许国。光绪二十九年(1903年),23岁的鲁迅在《自题小像》中写道:“灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故国。寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”

周樟寿

这一时期他的注意力在科学方面,除译述爱国主义小说《斯巴达之魂》外,主要是翻译、介绍科学知识。

仙台学医时,一次涉及到麻木的中国人的日俄战争幻灯片刺激了鲁迅的感情,从而决心改治文艺。

鲁迅改治文艺,是从民族革命和人民解放的要求出发的。鲁迅认为医治精神的麻木更急于医治肉体的病弱,而文艺是改变精神的利器。把社会革命寄托于精神改造,是启蒙主义者难免的弱点;但当群众还没有普遍觉醒的时候,这种思想仍然有它积极的意义;特别是作为一个作家,使文艺活动结合政治的要求,将文学艺术的任务自觉地和启发人民群众的觉悟联系起来,并且愿意尽毕生之力为之服务,在鲁迅的整个生涯里,这是一个具有决定意义的起点。

文学创作和研究的准备时期光绪三十二年(1906年),鲁迅回到东京,计划创办文艺杂志,并多方搜集被压迫民族的作品,准备将反抗压制、追求自由的思想介绍到国内,因而其注意力侧重于俄国、波兰和巴尔干诸国,特别喜欢深刻地分析和批判社会现实的小说,较深地受到果戈里、契诃夫、显克微支等现实主义作家的影响。同时,又引“叫喊和反抗的作家为同调”,竭力推崇浪漫主义作家拜伦、雪莱、雨果、海涅、普希金、莱蒙托夫、密茨凯维支和裴多菲等同情弱小、抵抗强暴的作品。

鲁迅在《我怎么做起小说来》中说:“当我留心文学的时候,情形和现在很不同:在中国,小说不算文学,做小说的也决不能称为文学家……,我也并没有要将小说抬进‘文苑’里的意思,不过想利用他的力量,来改良社会。但也不是自己想创作,注意的倒是在绍介,在翻译,而尤其注意于短篇,特别是被压迫的民族中的作者的作品,因为那时正盛行着排满论,有些青年,都引那叫喊和反抗的作者为同调的……。因为所求的作品是叫喊的反抗,势必至于倾向了东欧,因此所看的俄国、波兰以及巴尔干诸小国作家的东西就特别多。……记得当时最爱看的作家,是俄国的果戈里和波兰的显克维支。日本的,是夏目漱石和森欧外。”

鲁迅这次在东京拟办的杂志,因人力物力的限制,并未实现。

光绪三十三年(1907年),鲁迅一面翻译北欧和东欧的现实主义作品,这些作品作为部分内容收在宣统元年(1909年)先后出版的两册《域外小说集》里;另一方面在留学生主办的《河南》杂志上发表论文,其中能代表当时思想的是《文化偏至论》和《摩罗诗力说》。

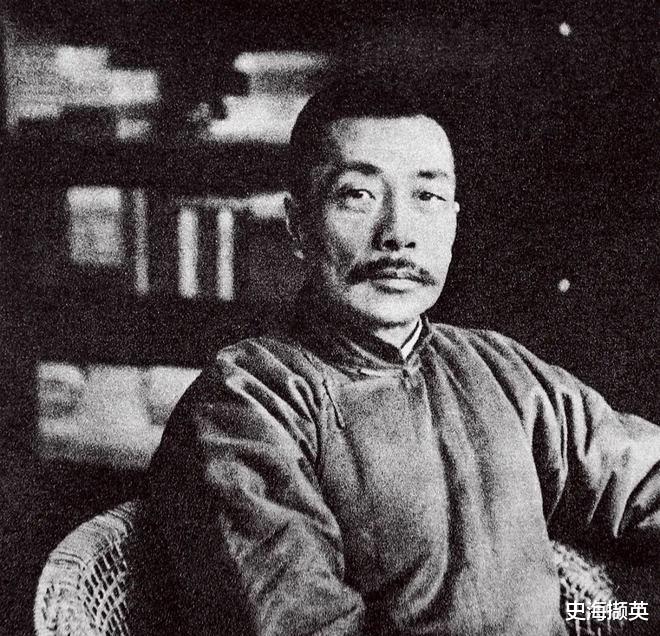

周樟寿

从其论文中可以看出:进化论给予鲁迅的要求社会变革的理想以很大的支持。根据当时鲁迅的观点,进化就是发展,发展就是进化,在不同的历史阶段里,必须以同样的热情拥护和保卫一切新生的事物。他惊人个性主义为武器,替新生事物的成长扫除障碍,说明个性主义和进化论在他思想是互相补充与互相发明的。

宣统元年(1909年)鲁迅回国,先后在杭州、绍兴任教,课余开始辑录唐以前的古小说《古小说钩沉》。

宣统三年(1911年)辛亥革命爆发,根据生活实感写下短篇《怀旧》,这是鲁迅的第一篇创作小说。

辛亥革命失败后,鲁迅由失望转入苦闷,从中华民国元年(1912年)至民国六年(1917年),鲁迅陷入了沉思默想,公余不断抄写古书,辑录金石碑帖,分析中国历史和中国社会,探索辛亥革命失败的历史教训。

以上是鲁迅学术研究和文学创作的必要准备。

五・四时期——向封建社会的第一次冲击民国七年(1918年),鲁迅和李大钊一起参加《新青年》的编辑活动,并陆续发表小说、论文和杂感。

短篇小说《狂人日记》是一份最激烈地向封建主义宣战的檄书;接着又发表了《孔乙己》、《药》及论文《我之节烈观》和《我们现在怎样做父亲》,集中力量从各个角度向封建传统进攻,对当时提出的妇女、青年、家庭等问题作了深刻的分析。

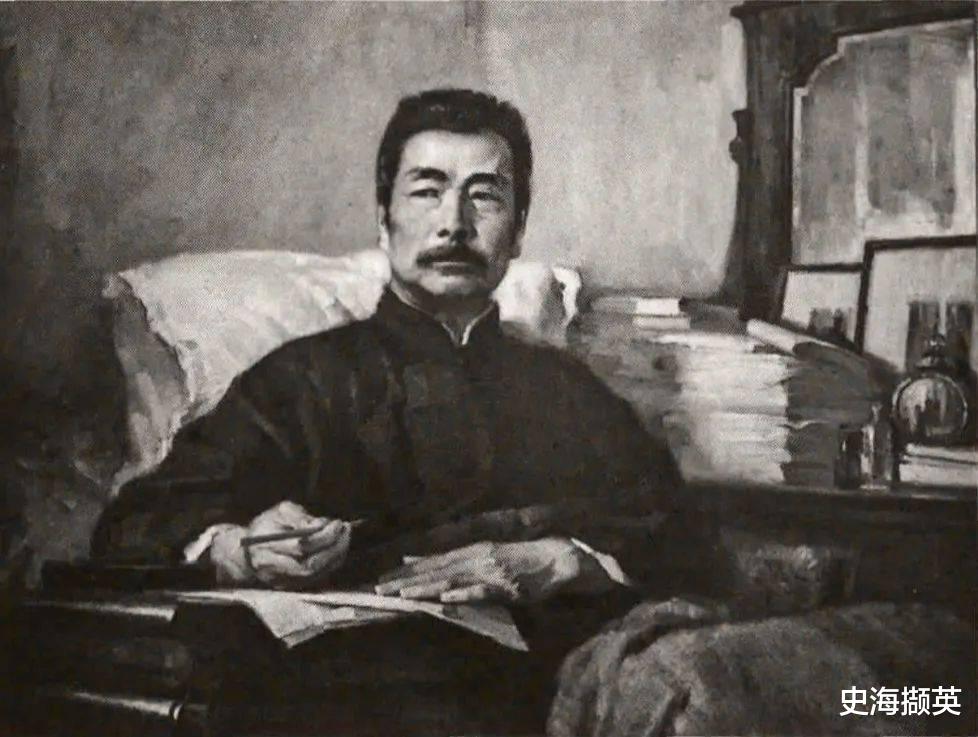

周樟寿

这一时期,鲁迅的思想仍然是以他所理解的进化论为基础的。但他与当时的社会达尔文主义者根本不同,也不像《新青年》里其他的作者那样强调“生存竞争”以鼓励社会斗争,甚至用柏格森的“创造进化论”和杜威的实用主义曲解社会进化的意义。他从斗争的现实要求出发,引申了达尔文学说里辩证主义的核心:发展观点和变革观点。

鲁迅清楚地看到了新旧之间的冲突,要求给予新生事物以应有的地位;也明白世上有两种人:压迫者和被压迫者。然而,这种阶级对立的事实往往为新旧冲突的现象所掩盖,鲁迅看到的是新旧冲突,不不能透过这一现象而认识到在阶级社会里,历史矛盾的核心正是阶级的对立和斗争,因而他的思想表现了相当程度的复杂性。但是,由于鲁迅怀着革命民主主义彻底变革现状的要求,对于封建势力和帝国主义具有清醒的认识,敢于真面现实,主张韧战,主张打“落水狗”,这就使他的实践始终具有深刻的战斗意义。

这一时期,鲁迅先后集结成《呐喊》、《彷徨》,表现了“上流社会的堕落与下层社会的不幸”,成为中国社会从辛亥革命到第一次国内革命战争时期的一面镜子,表现了他“为人生”的文学观。

五・四高潮以后,资产阶级右翼从统一战线中分裂出去,许多知识分子感到了新彷徨和苦闷,鲁迅一方面对知识分子的思想和生活进行了批判,另一方面也有“成了游勇,布不成阵”的感想。鲁迅在《彷徨》里的部分作品及散文诗《野草》中,记录了这一时期的心情及思想动态。

“五・卅”前后,鲁迅已注意到了“用马克思于文艺的研究”这一现象。北京女子师大学潮和“三・一八”惨案中,鲁迅对主张改良主义、自由主义的资产阶级右翼展开了激烈的论战,并从群众斗争中,看到了年轻一代的勇敢和无畏,“屠伯们”的卑劣和凶残,思想有了进一步的发展;他比过去任何时候都更痛切地觉得,一般的斗争方式不足以对付统治阶级的暴戾,“血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”他已经突破进化论和启蒙主义的某些局限,隐约地预感到:一个更猛烈的风暴——实际上也就是大规模的轰轰烈烈的阶级斗争就要到来了。

周樟寿

这一时期,鲁迅曾在北京大学、北京高等师范学校教课,编写《中国小说史略》,先后支持和组织了语丝社和未名社,出版了《语丝》、《莽原》和《未名丛刊》、《乌合丛书》与《未名新集》。“三・一八”后,因受通缉而南下任厦门大学教授,写完了在北京大学已开始动笔的《朝花夕拾》,编定了《汉文学史纲要》前十篇。民国十六年(1927年),鲁迅任中山大学教授。这里,鲁迅与党的组织有了更多的接触,也有了更多的机会学习马克思主义。正是在这样的条件下,在同国民党右派的激烈斗争中,鲁迅思想上酝酿着一个巨大的飞跃。反映在《庆祝沪宁克复的那一边》等文里的思想,标志着这一飞跃的即将开始。

广州“四・一五”大屠杀后,鲁迅目睹了更多的血,更残酷的杀戮和更英勇的牺牲,也“目睹了同是青年,而分成两大阵营,或则投书告密,或则助官捕人的事实”,鲁迅受到很大的震动:“我一向是相信进化论的,总以为将来必胜于过去,青年必胜于老人,对于青年,我敬重之不睱,往往给我十刀,我只还他一箭。然而后来我明白我倒是借了。这并非唯物史观的理论或革命文艺的作品蛊惑我的,我在广东,就目睹了同是青年,而分成两大阵营,或则投书告密,或则助官捕人的事实!我的思路因此轰毁……。”

鲁迅已彻底地抛弃了进化论,实现向共产主义的飞跃。由此可以看出,鲁迅思想转变,是严酷现实斗争“事实的教训”的结果。

二十多年,鲁迅一直以文艺为武器,致力于民族民主革命,寻求解放人民、拯救祖国的途经,至此才发现真正的革命力量是工农群众:“惟新兴的无产者才有将来”。这是鲁迅在实践中探索多年逐渐认识的结论。

瞿秋白在《鲁迅杂感选集・序言》里说:“从进化论进到阶级论,从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正友人,以至于战士”,他转变了自己的阶级。

周樟寿

民国十六年(1927年)9月鲁迅离开广州,十月定居上海,民国十七年(1928年)主编《语丝》半月刊,与郁达夫合编《奔流》月刊……

下面就简单看一下对鲁迅影响比较大的四种思想:

在鲁迅发表《狂人日记》的民国七年(1918年)之前,他在北京郁郁不得志的那段岁月里,鲁迅和挚友钱玄同开展了一场著名的“铁屋”谈话。当时的鲁迅被悲观情绪所笼罩,在此影响下也才有了“铁屋”设想,仿佛是某种出离世俗的思想把鲁迅困在了自己的世界中,事实也的确如此,因为此时的他正沉迷于佛学。据鲁迅日记所记,在民国三年(1914年)鲁迅曾购买了七八十种佛经,民国四年(1915年)还在校对高丽本《百喻经》,此时距离上次鲁迅用十三晚抄录《法显传》还不到三年。当钱玄同找鲁迅时,鲁迅的第一反应是选择退避抑或沉默的也就情有可原了。鲁迅摆脱消极意志开始创作后,也并没有完全放弃佛家的思想,而是带有一种“拿来主义”的态度,而这种“拿来”也直接塑造了鲁迅的人格和精神气质,虽然鲁迅后来是一个不信任何宗教的唯物主义者,但在其去世前夕发表的《我的第一个师父》中不难看出他对佛教持有的亲近态度,而这种同佛教和佛经的密切关系也在冥冥中影响着鲁迅和他的思想,鲁迅的挚友内山完造称他为“苦行的佛神”就有佛教居士的味道,而其作品中透露出的受佛教思想影响的痕迹也很是明显。

其作品中不乏带有大欢喜、虚空等佛教词汇,许多作品的思想也很贴近于佛教。鲁迅在民国十五年(1926年)创作的《淡淡的血痕中》一诗,其中就有写到,“递给人间,可以歌、可以哭,也如醒,也如醉,若有知,若无知,也欲死,也欲生”,再对比来看佛教核心经典《金刚经》第三十二章和第三章的两句经文,“如梦幻泡影,如露亦如电”,“若有想若无想。若非有想非无想”,两者不仅句式上很是相同,并且都传达出了世事无常、人生无常的佛学思想。

第二种,充满悲观主义色彩的存在主义哲学也影响过鲁迅,构成了鲁迅精神中较为沉稳自持的一面,这主要是克尔凯郭尔的思想。鲁迅专门写过关于克尔凯郭尔的文言论文,而散文诗集《野草》中带有高度凝练的意象以及其背后的晦涩的哲学含义证明了鲁迅与存在主义之间的关联。

首先看《野草》中的这句话,“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”,再看克尔凯郭尔《哲学片段》中这一句,“我只有一个知己,那就是黑夜的宁静。为什么它是我的知己?因为它保持着沉默”,从中不难发现两者思想层面的共通性。

周樟寿

而克尔凯郭尔的存在主义强调个人价值,精神生命,反对教条反对权威,思想中带有较悲观的“黑暗”情绪,而鲁迅在日本留学时期,第一次接触就深深沉浸其中,对未来创作影响很大。

除了克尔凯郭尔的思想,另一位哲学思想家尼采的思想也影响过鲁迅,这一点可见于鲁迅另一部重要的作品——杂文集《热风》,其中多次提到尼采并阐述其思想。鲁迅是国内最早翻译尼采作品的人之一,早在民国七年(1918年)鲁迅就曾翻译过《查拉图斯特拉如是说》,而鲁迅接触到尼采则更早,约在日本留学期间。尼采思想最重要的一点就是强调个人的意志和主观能动性。

首先看尼采《查拉图斯特拉如是说》中同太阳对话时这句,“为此我必须下到深处去,就像你在傍晚时分走到大海之外,将光明送到冥界去那样”,再看鲁迅《热风》中这一句,“不必等待炬火,此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。”两句话背后体现的思想共通性不言而喻。

这正是尼采式的“超人”哲学,而尼采哲学所主张的人是最能体现生命意志的人,是最具有旺盛创造力的人,是生活中的强者。鲁迅虽然在《拿来主义》中对尼采有过批评,然而不可否认的是鲁迅是深受尼采思想影响的,杂文集《热风》就是一个例证。

除了上面提到的三种思想外,马克思主义对鲁迅影响也很大,上文提到的关于铁屋中谈话后鲁迅新的信条——斗争精神,即是鲁迅深受这一思想的影响的体现。鲁迅晚年转向左倾,在去世那一年还支持胡风发表革命文章就是例证。俄国革命的立足于群众并发动群众的革命思想伴随着新文化运动在中国也推展开来,而这种革命的马克思主义思想也正是在此时影响了鲁迅,充满激烈变革意识的《呐喊》正是基于此种信条创作的。而三十年代鲁迅成为左联的旗帜性人物,发表诸如《中国无产阶级革命文学和前驱的血》的文章,传播马克思主义文艺理论,则更表明他在创作的中晚期已成为一个完全的革命作家了。

周樟寿

鲁迅一生的思想处于不断的变通中,他在民国七年(1918年)和民国九年(1920年)相继用文言文和白话文翻译了尼采《查拉图斯特拉如是说》的序言,表明鲁迅在民国七年(1918年)关于铁屋中的呐喊的谈话后,也就是创作《呐喊》中的作品的同一时期,鲁迅受尼采思想以及革命思想的影响很大,然而这并非说明这就是鲁迅思想的全部,之后作品集《彷徨》和散文诗集《野草》表明鲁迅过去的斗争意志有所弱化,克尔凯郭尔抑或说是佛学的较彷徨悲观的思想又占据了主导。尔后鲁迅转向左倾似乎又转向了旺盛的生命意志。由此看出鲁迅一生的思想在某种程度上是具有不确定性的,他的精神是多样的,是开放的,本着“拿来主义”的原则,对各种思想兼收并蓄,为己所用,并在人生的不同阶段里体现出不同的一面,而在这所有的面的背后,却又是同一个鲁迅,即怀着冷眼热望关切着远方人们的那个鲁迅。

古往今来,那些能跳脱时代枷锁,提出引领后来者思想的先辈们无不是在经历过痛苦挣扎后,才寻找到了新的能够点亮时代的火把。王阳明的龙场悟道,鲁迅的精神觉醒皆是如此,这些似乎都在印证着《孟子·告子》中的那句话,“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”也许当黯然消失在众人视线中时,那才正是新的人生旅途的开始,只是去寻找了一些东西,一些隐藏在大理石中的本就存在着的雕塑。