雪域信仰的温度:善意从非金钱刻度,而是心与生活的双向奔赴

谈论当代藏族同胞的信仰表达,若只聚焦“个人财产供奉多少”,便容易陷入金钱衡量的误区。真正值得探寻的,是信仰背后的“善意”如何从旧时代的生存枷锁中挣脱,成为今日与生活共生的温暖心意——这才是雪域信仰最本质的变化。

旧西藏:被制度裹挟的“供养”,善意难寻本真

旧西藏的“供奉”,从不是出于自主的善意表达,而是政教合一制度下的生存被迫。彼时,寺庙不仅是宗教场所,更是手握36.8%耕地的最大领主,垄断着土地、牧场与话语权。对农奴而言,“交出七成以上收成”“缴纳酥油税、羊毛税”不是“功德”,而是不得不遵守的生存规则:不交便会欠账,遇雪灾只能借钱应付,甚至要把孩子送进寺庙做苦役抵债。

那时的“家当入功德箱”,从来不是自愿的善意,而是被生存压力牢牢捆绑的选择——人们的“付出”里,藏着的是对饥饿、监禁的恐惧,而非对信仰的纯粹敬畏。这种被制度异化的“供养”,让善意失去了自主的底色。

今日西藏:保障与认知觉醒,让善意回归轻松本真

如今的西藏,早已不是旧时模样。2022年2132.64亿元的GDP、城乡居民人均可支配收入突破4.8万元与1.8万元,这些数字背后,是“土坯房换安居房”“马背传书变5G”的生活质变,更是让善意回归本真的基础——当人们不必为基本生存焦虑,信仰表达才敢卸下沉重负担。

更关键的改变在“认知”与“保障”:

教育破局:十五年免费教育覆盖学前到高中,九年义务教育巩固率达95.5%,青壮年文盲率降至0.52%。知识让人们明白,幸福从不是“靠供奉换未来”,而是靠双手创造——这份认知,让信仰摆脱了“生存寄托”的绑架。

医疗兜底:县乡村三级医疗网络落地,大病有保障、小病能就近看,人们不必再用“重金供养”抵御健康风险。

信仰表达的新模样:如今走进寺庙,常见的是献上一条哈达、点亮一盏酥油灯,或是放下几十到几百元的小额现金。这些举动无关“财产比例”,而是出于自愿的心意——不影响孩子读书,不耽误开藏香店、卖牦牛酸奶的生计,善意终于有了轻松的姿态,像高原的阳光一样自然。

争议与暗涌:善意表达中的传统与现代对话

即便善意已回归本真,雪域信仰的表达仍藏着细微的拉扯,只是这份拉扯不再围绕“金钱多少”,而关乎“传统与现代如何共生”:

心理的惯性:老一辈仍带着旧时代的印记,偶尔会把“供养”与“命运”绑定,这份惯性需要时间慢慢消解,但已不再是生活的主流。

外部的误读:有人刻意夸大“重金供奉”,将其包装成“传统符号”;也有人极端否定传统,把理性捐赠说成“信仰变浅”。两种声音都忽略了核心——善意的本质是“自主与真诚”,而非金额或形式。

互联网的新挑战:短视频时代,朝拜可能被当成“打卡”,供养或许会成为流量素材,传统的庄重感难免被稀释。但即便形式变化,人们点亮酥油灯时的敬畏、递出哈达时的真诚,那份善意的内核从未改变。

偏远地区的落差:部分偏远地带的公共服务可达性仍有不足,个别家庭遇风险时或许会重拾旧习,但随着基础设施完善,这种情况正越来越少。

信仰的深浅,从不是金钱能丈量的

有人问“现在捐得多才叫虔诚,还是小额就够?”,其实这个问题本身就偏离了信仰的本质——信仰的深浅,从不是功德箱里的金额能定义的。

旧时代,人们“掏空家底”是被迫,善意被生存压得喘不过气;如今,人们“量力捐赠”是自主,善意里装着对生活的底气。当一个家庭能让孩子安心读书,能靠双手把日子过红火,再用一盏酥油灯、一笔小额现金表达信仰时,这份善意里藏着的,是对生活的热爱与对信仰的敬畏,远比旧时沉重的“供奉”更有力量。

真正的雪域信仰,从来不是“钱包跟着供养走”,而是“善意跟着心走”——心到之处,哪怕只是一句祈福、一条哈达,都是最珍贵的表达。而这份与生活共生的善意,才是今日西藏最动人的温度。

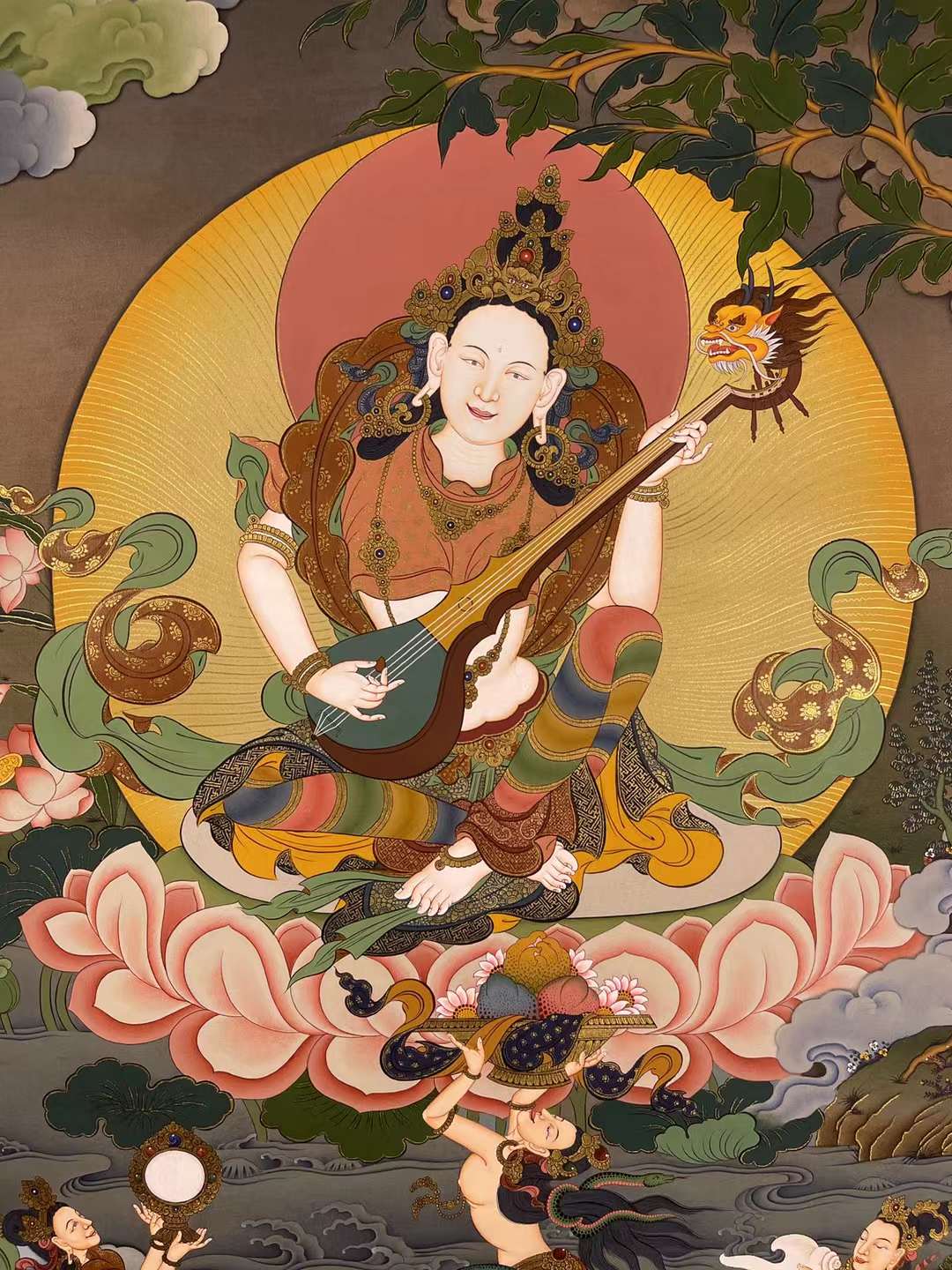

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为173-787726的妙音天女唐卡: