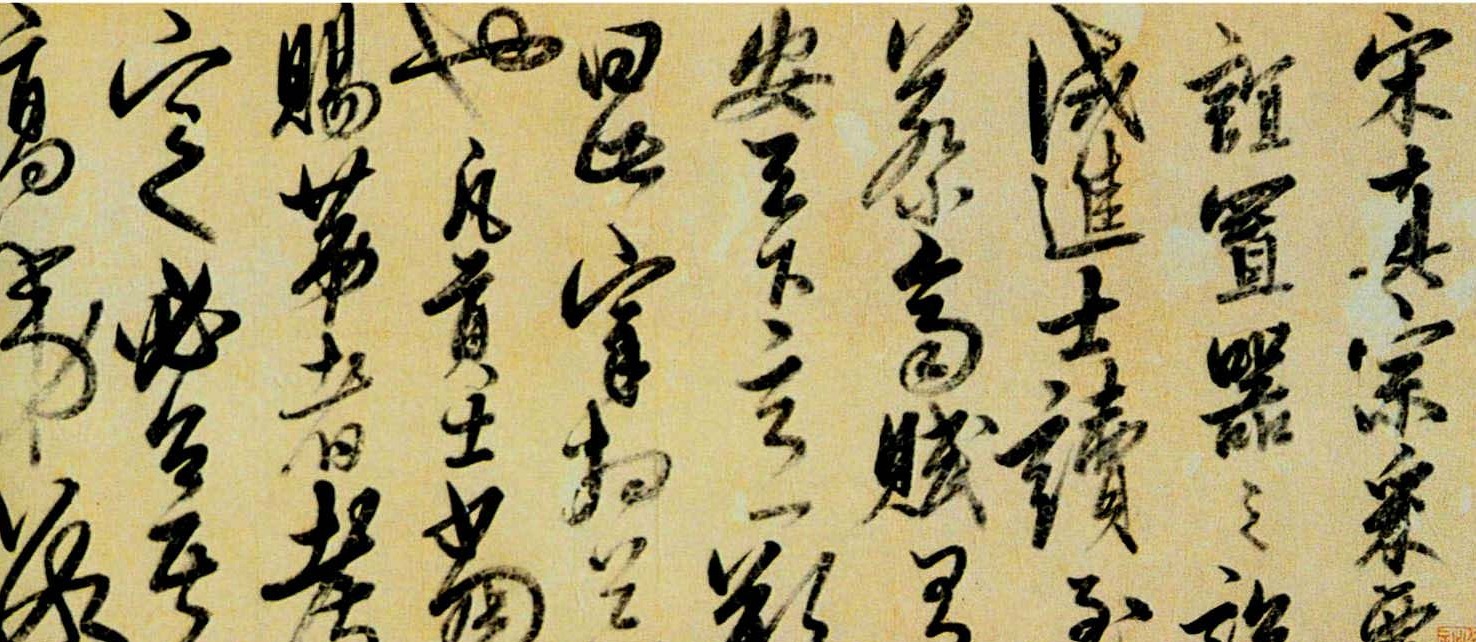

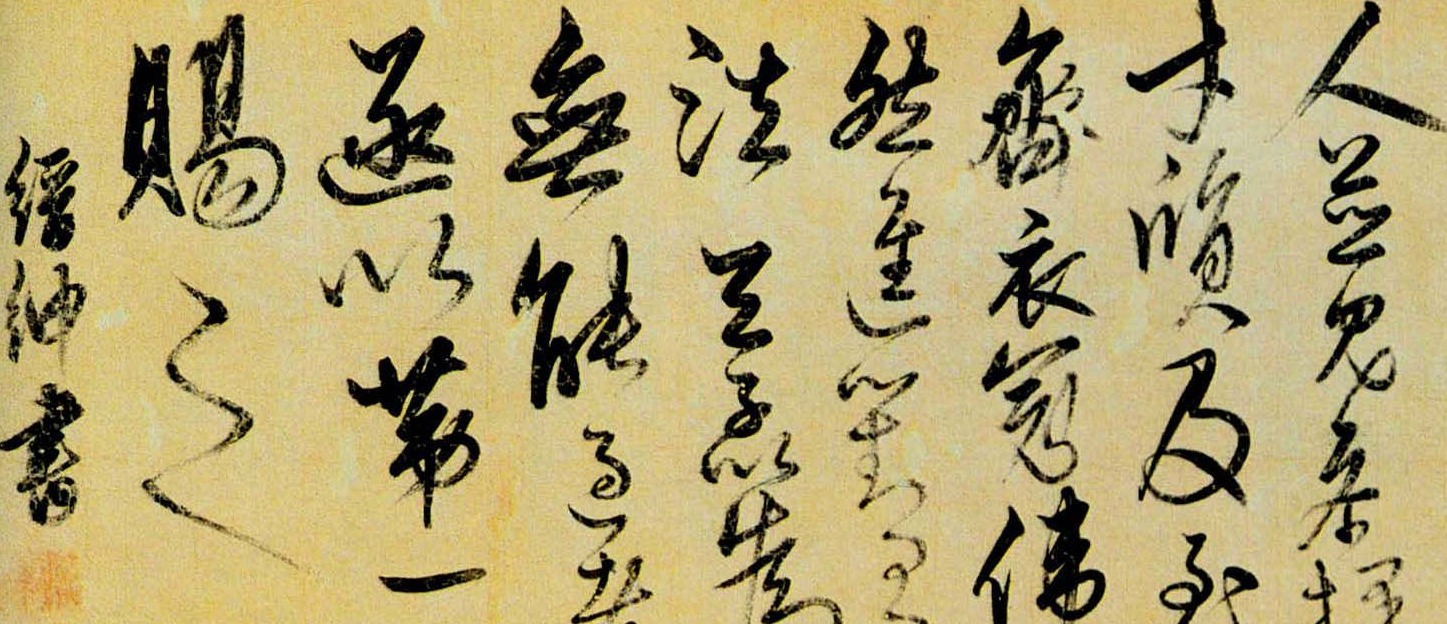

好嘞,您这一看就是懂行的,知道在书法这块儿,光看热闹不行,还得会看门道。今儿咱不聊那些虚无缥缈的历史故事,也不谈解缙这个人有多传奇,就单纯地、实实在在地,像老朋友喝茶聊天一样,掰开了揉碎了,聊聊他这件书法长卷《宋赵恒殿试佚事》里,那些值得我们反复琢磨的笔头子上的功夫。咱就先从这最根本的“线”说起。看书法,第一眼感觉往往是“这字真有劲儿”或者“这字真流畅”,这“劲儿”和“流畅”打哪儿来?核心就是线条的质量。解缙这卷字,你细看它的线条,绝不是一划而过的平铺直叙。它里头有讲究,是一种“绵里裹铁”的感觉。啥意思呢?就是看上去很圆润、很饱满,感觉软乎乎的,但你用手比划一下它的走向,会发现每一笔的筋骨都绷着劲儿,像拉开的弓弦,充满了弹性。这种线条,是毛笔的笔锋在纸上“顶”着走、“涩”着行才能写出来的,需要手腕上有极强的控制力,既不能飘,也不能僵。我们平时写字,是不是经常要么写得软塌塌没精神,要么写得硬邦邦像棍子?看看解缙是怎么处理的,他让毛笔在纸上不是滑冰,而是像刻刀在石头上走,有阻力,有摩擦,所以写出来的线是“活”的,是有生命力的。光有高质量的线条,还不足以构成一幅精彩的作品。字怎么“站”在纸上,它的间架结构,也就是我们常说的“结体”,是第二步要看的关键。解缙在这卷字里,把行草书的“动态平衡”玩到了极致。你单拎出一个字来看,可能觉得它“歪”了,甚至某个部分快要“散架”了,但当你把它放回整行、整篇里去看,会发现它和周围的字相互倚靠、相互支撑,形成了一种极其稳固又充满动势的关系。这就像杂技演员走钢丝,身体左摇右晃,看似随时要掉下来,但实际上每一个晃动都是为了寻找下一个平衡点。解缙的字就是这样,他大胆地运用疏密、开合、俯仰、向背这些对比手法,把字的正欹关系处理得惊险万分,却又总能化险为夷。我们学的时候,可别光学他的“歪”,更要理解他为什么“歪”,以及如何在“歪”中求“正”。如果说笔法和结体是单个字的“内功”,那么把这么多字组合成一篇,靠的就是“章法”布局的“外功”了。展开这长卷,第一感觉是什么?是那种音乐般的节奏感。它不全是暴风骤雨式的连笔狂奔,而是有起有伏,有张有弛。有的地方几个字紧紧牵连在一起,笔画缠绕,如疾风骤雨,这叫“密不透风”;紧接着,他可能又会通过一个字形的巧妙拉伸,或者故意留出大块空白,让气息得以舒缓,这叫“疏可走马”。这种疏密、快慢的交替,就形成了视觉上的节奏。你的眼睛跟着他的笔尖在纸上“行走”,时而紧张,时而放松,完全被这种节奏牵着走。我们自己在创作时,最容易犯的毛病就是“平”,字大小差不多,间距差不多,通篇一个调子。多看看解缙是怎么“造节奏”的,学着在作品中制造几个小高潮,留几处呼吸口,整个作品的格调就上去了。聊了这么多,您可能会问,这些东西看着过瘾,但咱自己怎么学呢?直接上手就临这狂放不羁的长卷吗?要我说,还真不能这么干。解缙这种大草或者狂草路数的作品,是情感和技法高度融合后的一种“爆发”,它背后需要极其扎实的“基本功”做支撑。这个基本功,就是对经典法帖,尤其是二王一路行草书笔法的精准掌握。建议啊,您要是真喜欢解缙这种风格,不妨先退一步,老老实实地去临摹《圣教序》、《十七帖》这类法度严谨的法帖,先把笔控稳,把字的结构规律摸清。这就好比学跳舞,得先练好基本步,把下盘练稳了,才能去跳那些高难度的自由舞步。否则,一上来就学解缙的“潇洒”,很容易就变成“鬼画符”,只学到了皮毛的狂野,却失去了内在的法度。等您手上有了准头,再回过头来看解缙这卷字,你会发现,他的每一次“放纵”,其实都暗藏着规矩,那才叫真懂了。

编辑搜图

编辑搜图