多地技工院校的招生名单里出现了越来越多本科生的身影。

青岛市技师学院大学生技师班扩招至 240 人,徐州工程机械技师学院迎来 30 多名本科毕业生 “回炉” 学智能制造,鲁北技师学院预备技师班更是被魏桥集团整班 “预订”。

这种曾经被视为 “学历降级” 的选择,如今正成为职场突围的新路径。

在鲁北技师学院的智能制造实训车间,28 岁的小李正在操作机械臂。这位山东体育学院的毕业生,曾做过三年足球教练,最终却选择从零开始学技术。“月薪从 3000 元到 6000 元,技校三个月的实训比三年社会经验更值钱。”

他的师兄王建波更具代表性 ——2017 年本科毕业后辗转多家企业,2024 年进入鲁北技师学院电气自动化专业,不到一年就被魏桥集团以 5000 元月薪录用,转正后薪资直逼 8000 元。

这种反差背后,是 “学历 + 技能” 的双重优势在起作用。鲁北技师学院采用 “订单式培养”,学生入学即与企业签订协议,课程设置完全对接岗位需求。

2024 年该校首届 96 名毕业生全部进入合作企业,2025 年新增的汽车检测、数字媒体等专业,岗位匹配率高达 91%。

这股风潮的兴起离不开政策的强力支持。

2025 年 6-8 月,山东、浙江、广东密集出台文件,明确将大学生技师班纳入职业教育体系。广东省更是首创 “产教评技能生态链”,企业直接参与课程设计,学生通过技能认证即可直通就业岗位。在广州工控集团的孚能科技 “订单班”,学生完成实训后可直接获得职业技能资质,培训周期从 12 个月缩短至 6 个月。

这种改革带来的效果立竿见影:浙江技工院校毕业生就业率连续 5 年超 98%,临沂鲁南技师学院更是实现 100% 就业。

青岛技师学院新开设的工业机器人专业,学生还未毕业就被海尔、海信等企业提前预订。

在四川工程职业技术大学,华为 “订单班” 的学生正在参与真实项目研发。2025 年 5 月,该校 96 名软件工程专业学生进入华为机器有限公司,通过 “工学交替” 模式,在 2 个月内完成从理论学习到岗位实操的蜕变。

这种模式下,学生不仅能获得华为认证,还有机会直接入职核心部门。

企业对这种模式的认可度极高。山东世纪安泰真空设备有限公司总经理韩玉宾表示,鲁北技师学院的学生 “技能转化能力强,技术创新活力足”,已成为企业生产一线的骨干。

数据显示,大学生技师班毕业生的平均起薪比普通本科高 15%-20%,晋升速度快 30%。

在终身学习的大趋势下,“一次教育定终身” 的观念正在被颠覆。叶澜教授提出的 “事事皆可为学” 理念,在大学生技师班得到生动实践。

青岛技师学院的王同学,放弃计算机专业本科学历,转而学习新能源汽车检测技术。

“与其在传统岗位内卷,不如掌握新能源领域的稀缺技能。” 他的选择代表了一种新的职业逻辑:通过持续学习实现技能迭代。

这种转变也倒逼高等教育改革。

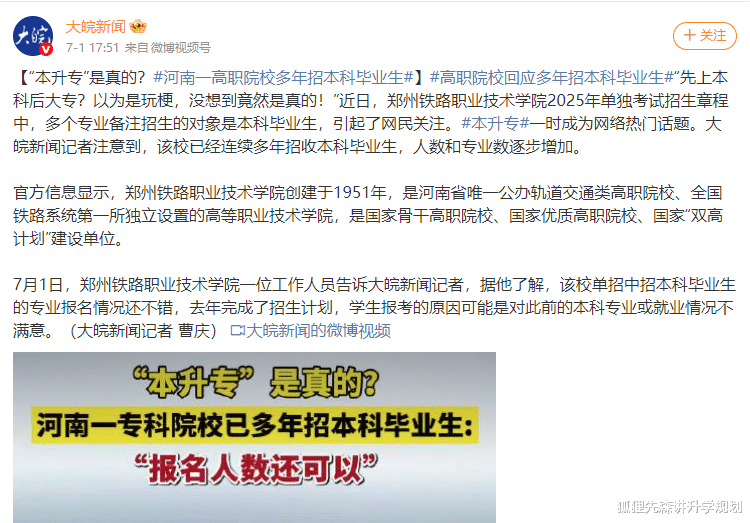

广东省要求高校与企业共建 “产业学院”,将企业项目纳入学分体系;郑州铁路职业技术学院开设动车组检修 “创新实验班”,吸引 135 名本科生 “回炉”。这些探索正在重塑人才培养模式,让教育真正回归到 “能力为本” 的本质。

当越来越多的本科生选择 “回炉” 技校,我们看到的不仅是就业策略的调整,更是社会人才观的深刻变革。

从 “学历崇拜” 到 “能力本位”,从 “一次选择定终身” 到 “终身学习”,这种转变正在重塑职业教育的价值坐标系。

对于年轻人来说,与其在学历内卷中焦虑,不如像鲁北技师学院的王建波那样,用一技之长敲开职业发展的新大门。

毕竟,在这个技术迭代加速的时代,真正的铁饭碗不是一纸文凭,而是持续创造价值的能力。

评论列表