这几天,大家都刷到湖南钓友的那条新闻了吧?

湖南一位男子,夜里出去想安安静静钓个鱼,结果呢?鱼没钓着,人差点没了。愣是被几个人当成猎物,挨了“突突”,直到现在人还躺在医院里面。

最让人憋屈的是,据说他当时之所以躲在草丛里不敢出声,是因为在躲避的巡查,这也是导致悲剧发生的一个间接原因。

钓个鱼也能被“突突”,简直是倒霉到家了。

但如果大家仔细想想,这事是不是像一个黑色幽默,肯定也戳中了不少钓友藏在内心的痛处:如果可垂钓的地方多一点,是不是就不会发生这事了?

一、这不只是一个人的痛点

这位男子钓鱼的时候,为啥要躲进草丛里?事情发生后,我第一时间就猜测大概率这个地方不能钓鱼,要不他为啥听见汽车的声音之后,会往草堆里面躲避呢?这明显不符合常理。

从媒体透露的信息来看,男子钓鱼的位置,距离自家800米远。他钓鱼的地方,离家不算远,走路也就十几分钟的距离。

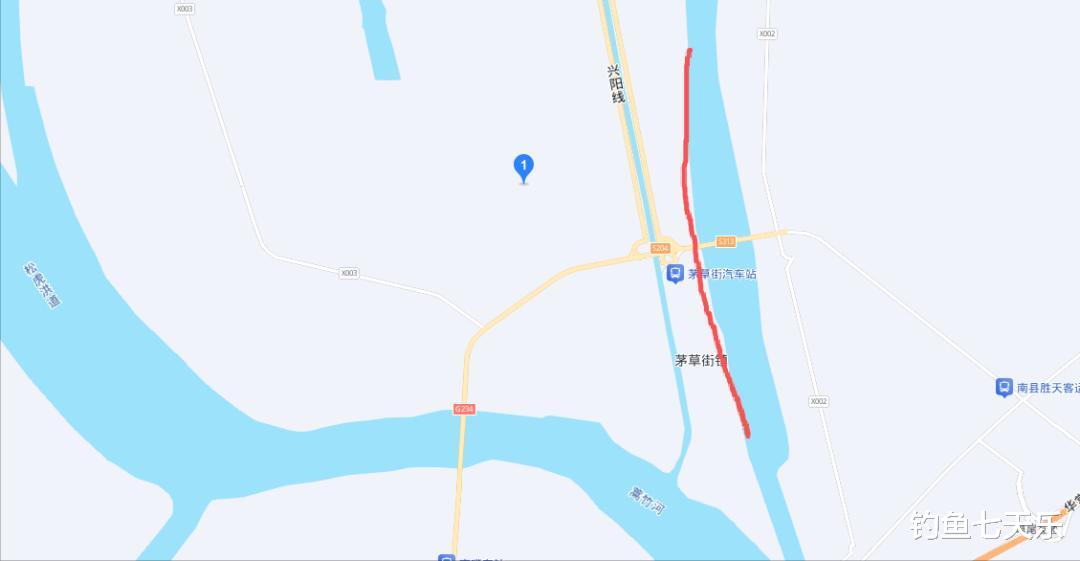

图:红线处疑似男子钓鱼的地方

从男子的行为判断,此处极有可能是禁钓区域。后来媒体的报道,也证实了这里确实属于禁止垂钓区域。

当然,到禁钓区钓鱼不对,这是事实。

但我想很多钓鱼人都会面临一个更加扎心的事实:能让钓友们安心下杆的地方,好像变得越来越少了。

想想看,是不是这么回事?

城市周边的野河、野塘,不少地方都立上了“禁止垂钓”的牌子。稍微像样点的水库、湖泊,要么被私人承包,钓鱼价格贵得吓人;要么就是保护区,不能垂钓。

保护区不能钓鱼,这一点相信钓鱼人都能理解。但一些原本为公共资源的湖泊、水库,也给拦起来不让垂钓,成了一些水产公司的资产。

钓鱼人,就像一群“水边流浪汉”,背着大包小包的装备,到处打听哪里能钓。好不容易发现个“野钓天堂”,没过两天,有可能被电工网工扫荡一空。

甚至,为了钓鱼,有钓友只能学着“躲猫猫”,巡查的人来了,就躲在草丛里。等人一走,再出来钓两竿。

频频“跑毒”,确实不是常法。

二、休闲垂钓 “堵”不如“疏”

对于休闲垂钓,我一贯的看法就是:堵不如疏!

一味地去堵垂钓者,不但解决不了任何问题,还容易激化矛盾。对管理者来说,划定禁钓区,立上牌子,是最简单、最没有管理风险的做法。这样就不用去区分谁是休闲钓,谁是生产性捕捞,方便、省事,何乐而不为呢?

这也是目前很多地方的惯用做法,导致垂钓资源的需求,远远不能满足钓鱼人的增长数量。

我国有多少钓鱼人?一种说法是八千万,还有一种说法是1.5亿。不管哪个数字正确,都是一个庞大的群体,有着强烈的休闲垂钓需求。尤其是随着老龄化的来临,这个数字还会持续上升。

这么大的需求量,你要是一直堵着不让他们向外释放,最终肯定会引发各种问题。

三、 如何破局?不能只让钓鱼人吐槽

怎么才能让“钓鱼佬”们不再“流浪”,挺直腰杆钓鱼?这条路需要管理者、社会和咱们钓鱼人自己一起走。

对管理者来说,能不能规划出更多的“休闲垂钓区”?在非核心水源地、在合适的公共水域,明确划定一些区域,专门留给休闲垂钓。这既能满足大众需求,也便于集中管理。

另外,管理能不能更精细化?比如,推行垂钓备案制,区分开真正的休闲钓友和其他捕捞行为。对钓具、钓法、渔获数量做出科学、人性化的规定,我相信绝大多数人都愿意遵守。

同时,对于初次误入禁钓区的钓友,是否可以先以教育、劝离为主?让我们感受到,管理的目的不是为了罚款和驱赶,而是为了可持续地共享资源。

在这一方面,浙江杭州做得非常不错,据说那里的管理部门,还给钓鱼人修建了专用的钓位,单单是这个细节,就让人竖起大拇指。

其次,对我们钓鱼人自己说:自律才是最好的“通行证”。

大家要严格遵守禁渔期、禁渔区的规定。如果本文的钓鱼男子,能牢记这一点,事情也不会发生。

此外,钓大放小,留大放小,顺手带走身边的垃圾,都是每个钓友应该做的。咱们每一个人的行为,都代表着整个钓鱼人群体的形象。只有大家都自觉一点,才不至于让管理的口子越收越紧。当然,管理部门在划定禁钓区域的时候,也应该考虑本地广大钓鱼群体的刚性需求。

对此,你有何看法?