停车场最令人手心冒汗的挑战是什么?不是窄道会车,不是直角转弯,而是走进地库突然发现——只剩机械车位了。

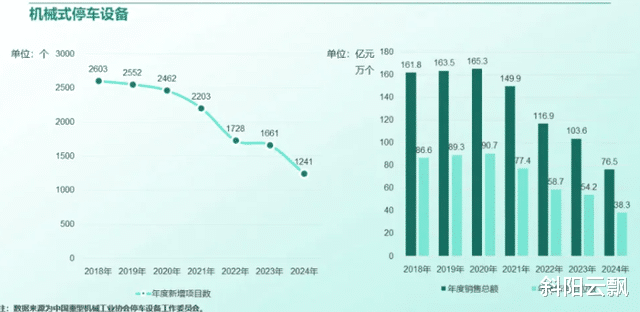

近日,由清华同衡规划设计研究院联合中国重型机械工业协会停车设备工作委员会等机构发布的《2024年中国停车行业发展白皮书》指出,机械式停车设备的国内销售额及年新增泊位数已自2020年起连续四年下滑,跌幅超过50%,不足巅峰时期的一半。这意味着,曾经遍布全国商场与小区的机械车位,正迅速失去开发商们的青睐。

面对这一“雪崩式”下跌,中国重型机械工业协会常务副理事长景晓波曾公开呼吁行业“加大研发力度、提高产品竞争力,并寻求出口机会”。但是市场给出的回应却是无声而坚定的远离——许多人甚至直言:“终于等到这一天。”

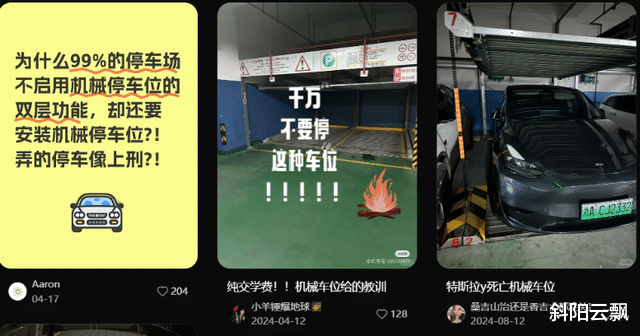

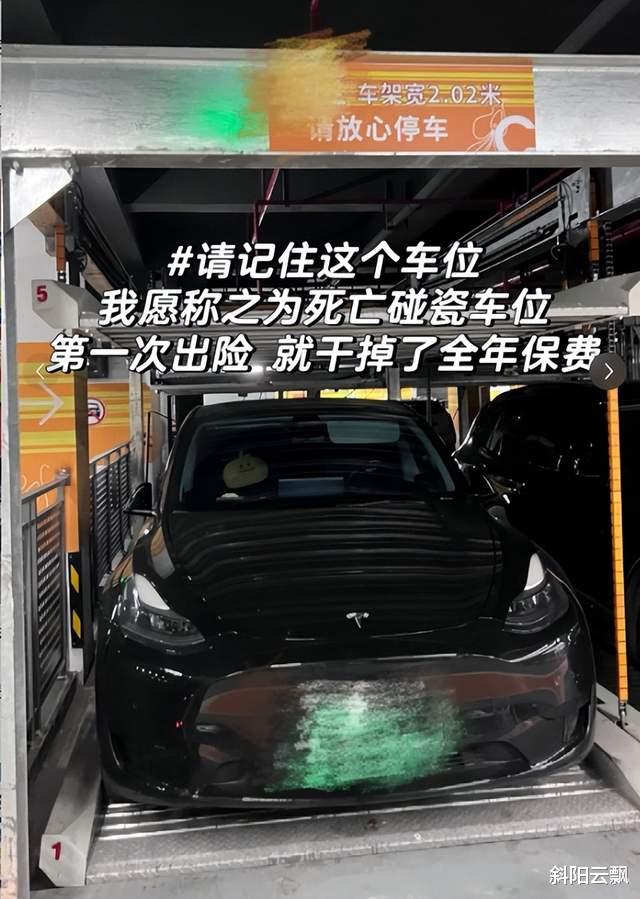

如果你曾尝试将一辆宽度超过1.9米的SUV停进标称“限宽1.85米”的机械车位,大概率会理解为何社交媒体上充斥着对机械车位的“吐槽”。它要求驾驶员几乎零误差直倒入库,两侧不是可压的标线,而是坚硬的方钢轨道。稍有不慎,轻则轮毂刮花,重则车门受损。

更令人困惑的是,尽管用户体验极不友好,过去十年间这类车位却在商场、医院、小区甚至露天停车场快速扩张。其背后究竟是人地矛盾的无奈妥协,还是政策与资本合作下的畸形产物?

二、政策本无“强制”,执行却已“变味”一个广泛流传的说法是:机械车位的普及源于政策强制配建指标。但细查各地规范,事实并非如此。

以杭州2024年3月实施的新版《城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建指标标准》为例,政策仅对各类建筑的最低车位配建数量作出规定(如住宅每户0.7-2.2个,商场每100m²需配0.4个),却从未强制要求必须采用机械车位。相反,杭州还明确规定新建住宅不得使用机械车位,商场使用比例不得超过30%。

问题出在执行环节。开发商为以最低成本满足车位数量要求,往往选择“用机械车位充数”——同样面积下,机械车位能比传统车位增加30%-100%的泊位数量,帮助项目通过规划验收。而后期的运营维护成本(如专人操作、定期检修)则被有意无意地忽略。

三、虚假繁荣与失效的运维机械车位本应是提高空间利用率的技术解决方案,却在实践中逐渐演变为“验收专用道具”。据南方周末报道,甚至有开发商采取“租设备搭架子”应付验收,事后即拆除的做法,每个机械车位“成本”仅3000-5000元。

即便真正投入使用的机械车位,也大多面临“建而不管”的窘境:缺乏专人辅助停车、设备故障无人维修、安全风险逐年累积。社交媒体上屡见不鲜的“车辆从机械车位坠落”视频,进一步削弱了公众信任。

四、人们反对的不是技术,而是“伪解决方案”值得深思的是:机械车位真的毫无价值吗?答案是否定的。

在日本和欧洲,塔库式、仓储式立体车库早已广泛应用。用户只需将车驶入宽敞的载车板,后续的升降、平移、存储均由自动化系统完成。这类智能车库不仅无需用户“挑战极限”,反而提供比传统车位更轻松、安全的体验,甚至成为城市科技感的象征。

真正引发反感的,并非机械车位本身,而是缺乏人性化设计、缺少运维配套、纯粹以凑数为目的的“低端机械车位”。它们没有解决停车难问题,反而创造了新的痛点——正如一位网友所言:“每多一个机械车位,就少一个能用的正常车位。”

机械车位市场的持续萎缩,某种程度上是一场迟到的“行业祛魅”。它宣告了以应付政策为导向的粗放发展模式的终结,倒逼企业回归真正需求:如何通过技术提升用户体验与空间效率?

目前,已有不少企业开始探索新一代智能停车解决方案:

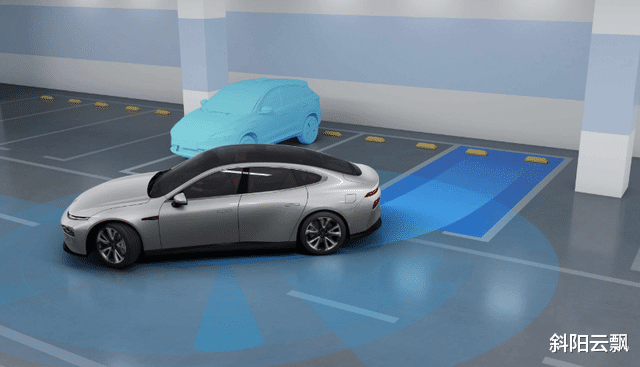

通过视觉识别与AI调度实现全自动泊车;

开发紧凑型AGV机器人停车系统,减少车道占用;

结合城市更新和地下空间开发,推动停车设施与建筑一体化设计。

停车行业的转型不仅关乎技术升级,更是一场关于“如何理解城市空间与人本体验”的深刻重构。当开发商不再热衷机械车位,当政策更加注重使用实效而非数字达标,我们或许才能迎来真正“好停”的城市。

机械车位的退潮不应被简单视为一个行业的衰落,而应被解读为市场与用户对虚假供给的拒绝,以及对真正高效、人性化停车解决方案的呼唤。停车难的本质是空间资源错配,唯有通过科学规划、技术创新和运营优化形成系统性的解决方案,才能让停车不再成为城市生活的焦虑源——毕竟,技术的本质是让人活得更好,而不是更累。