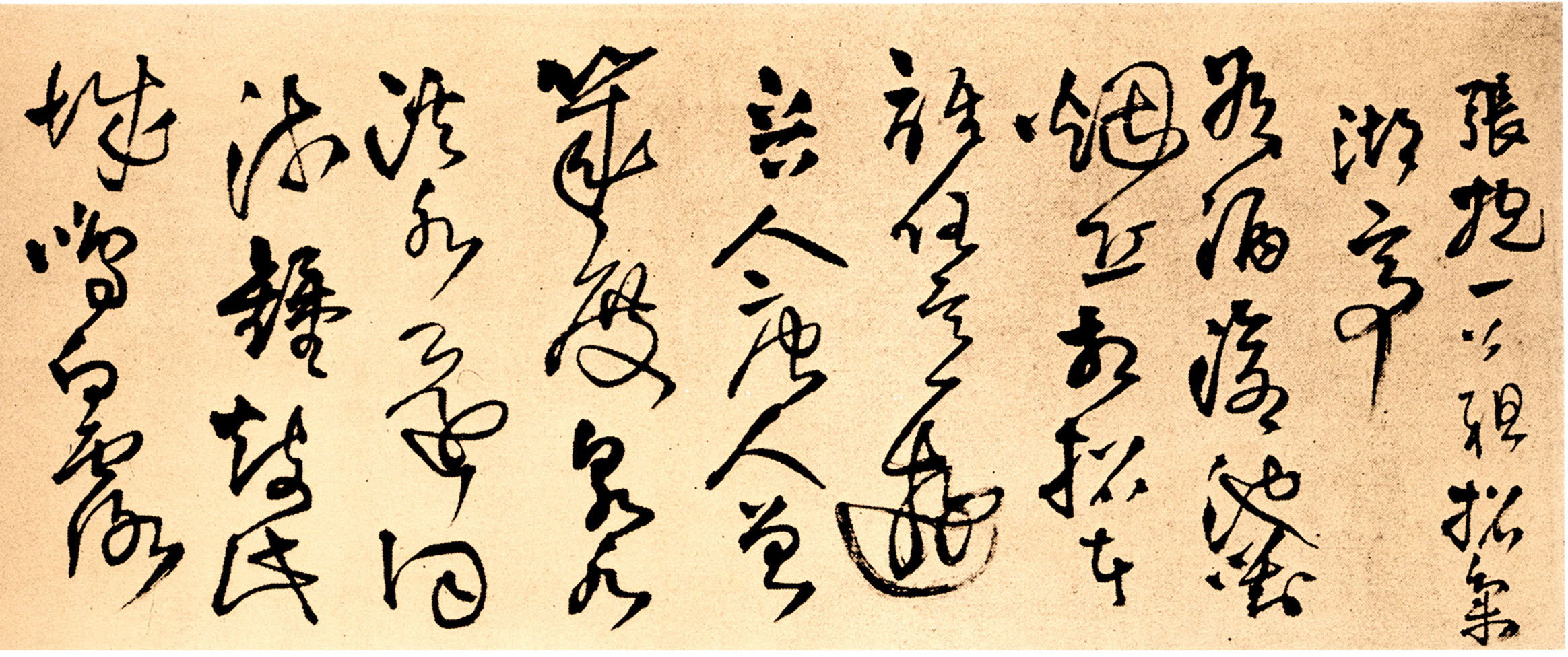

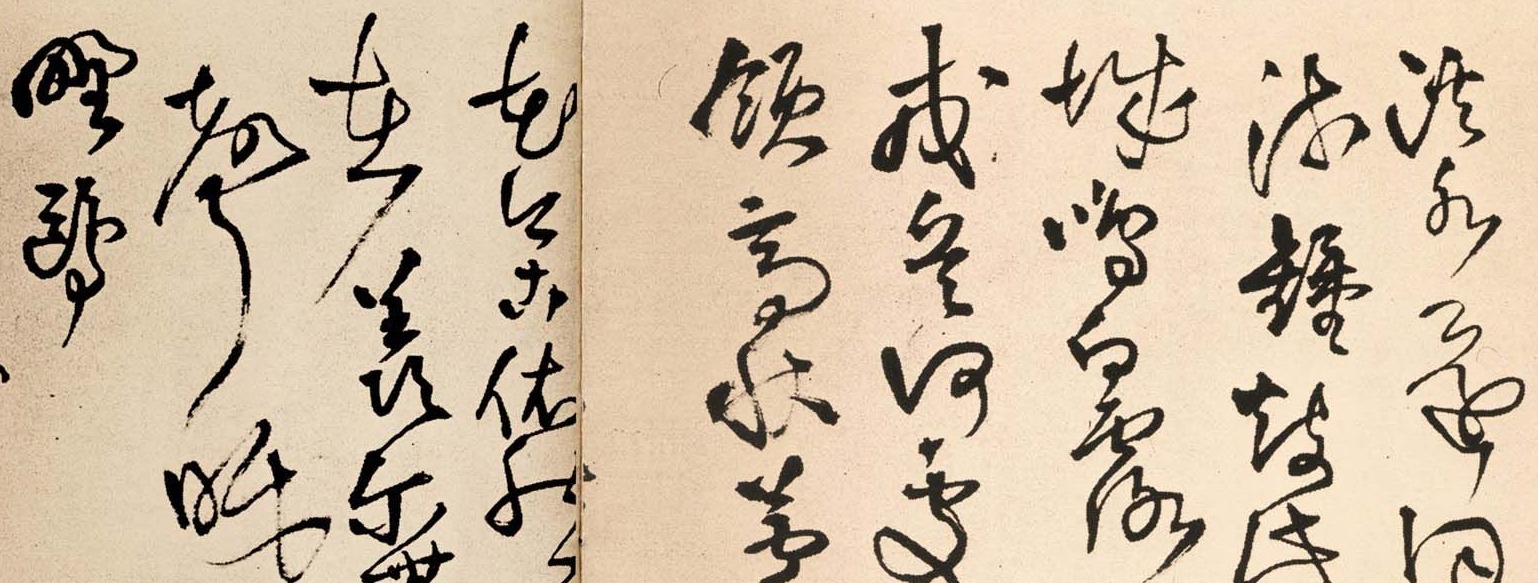

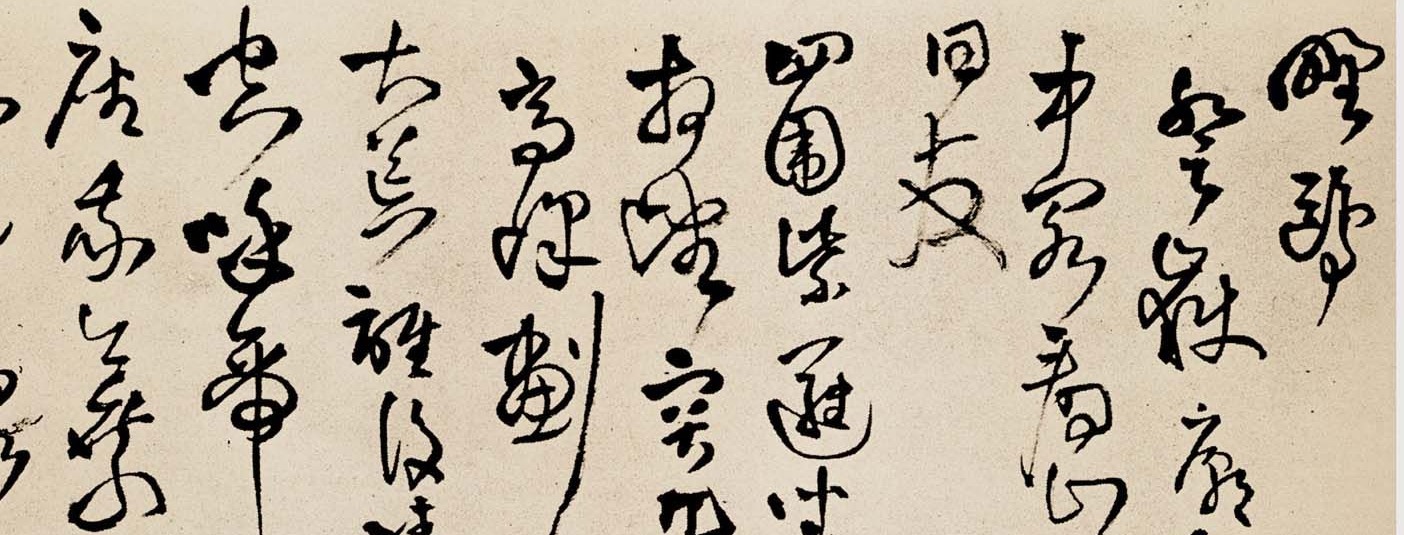

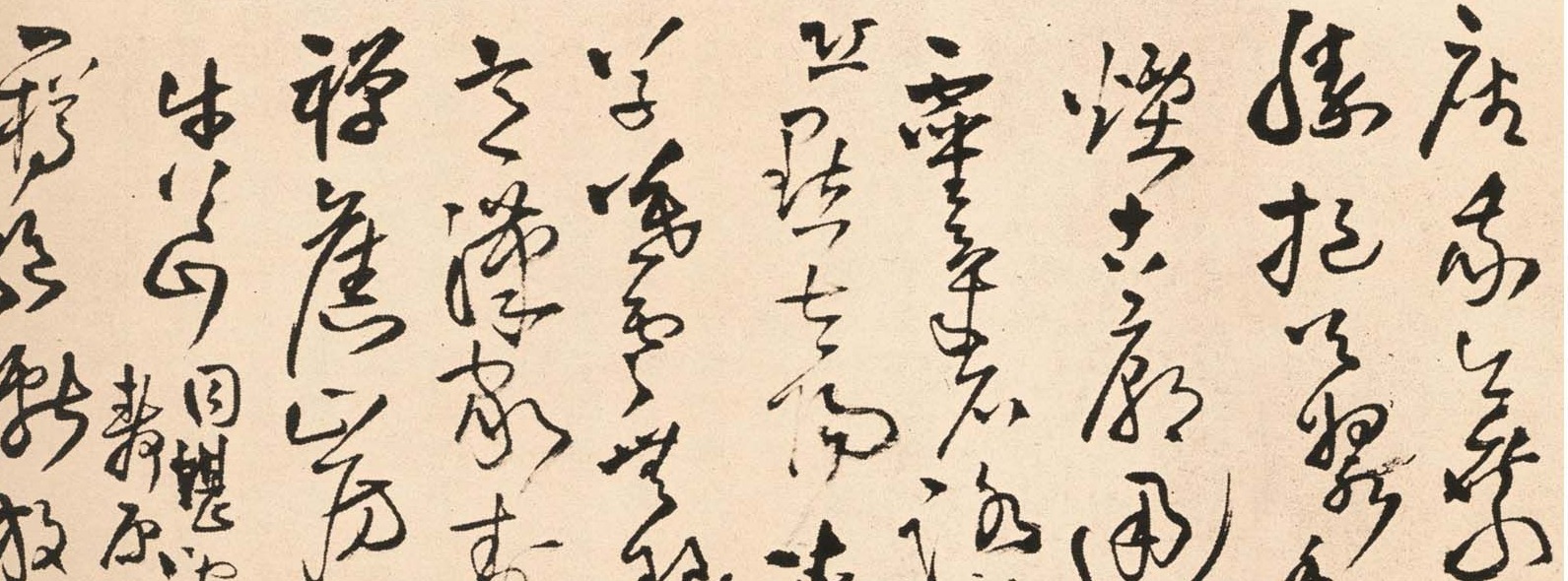

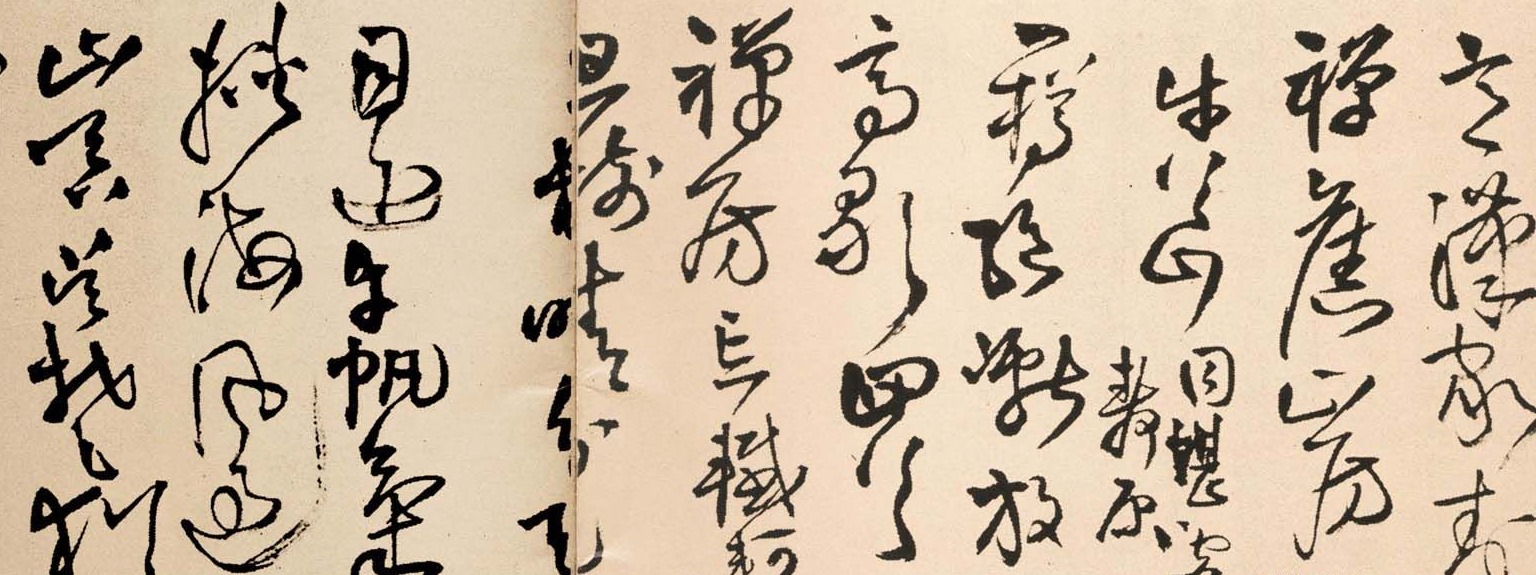

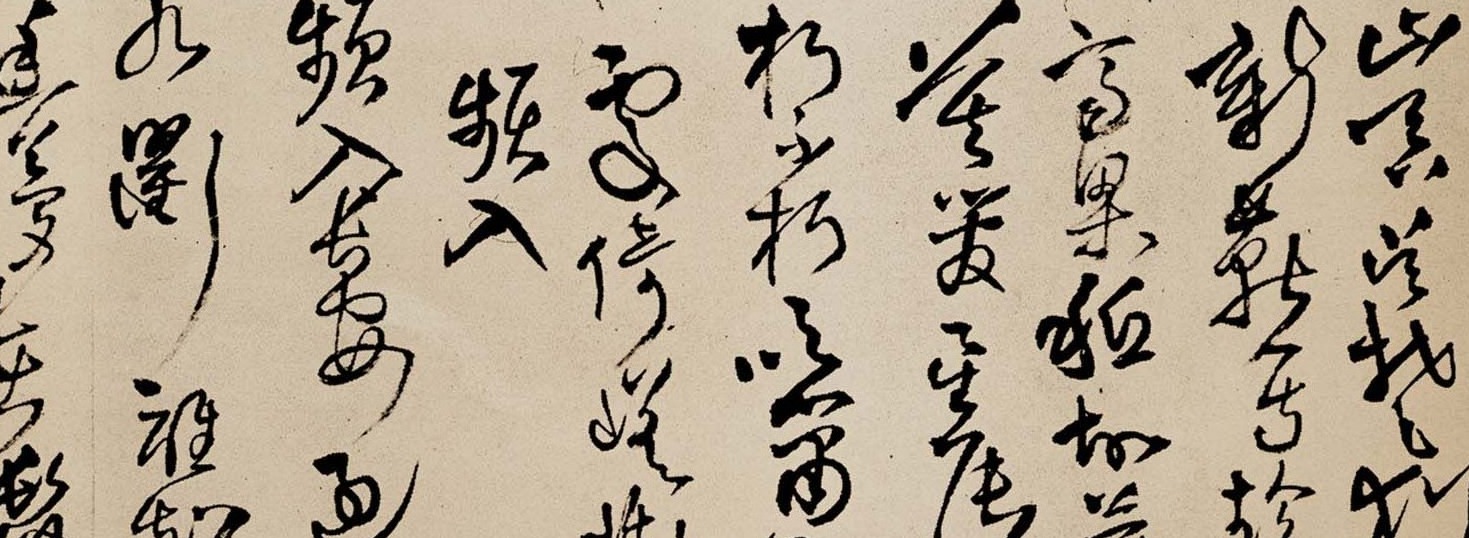

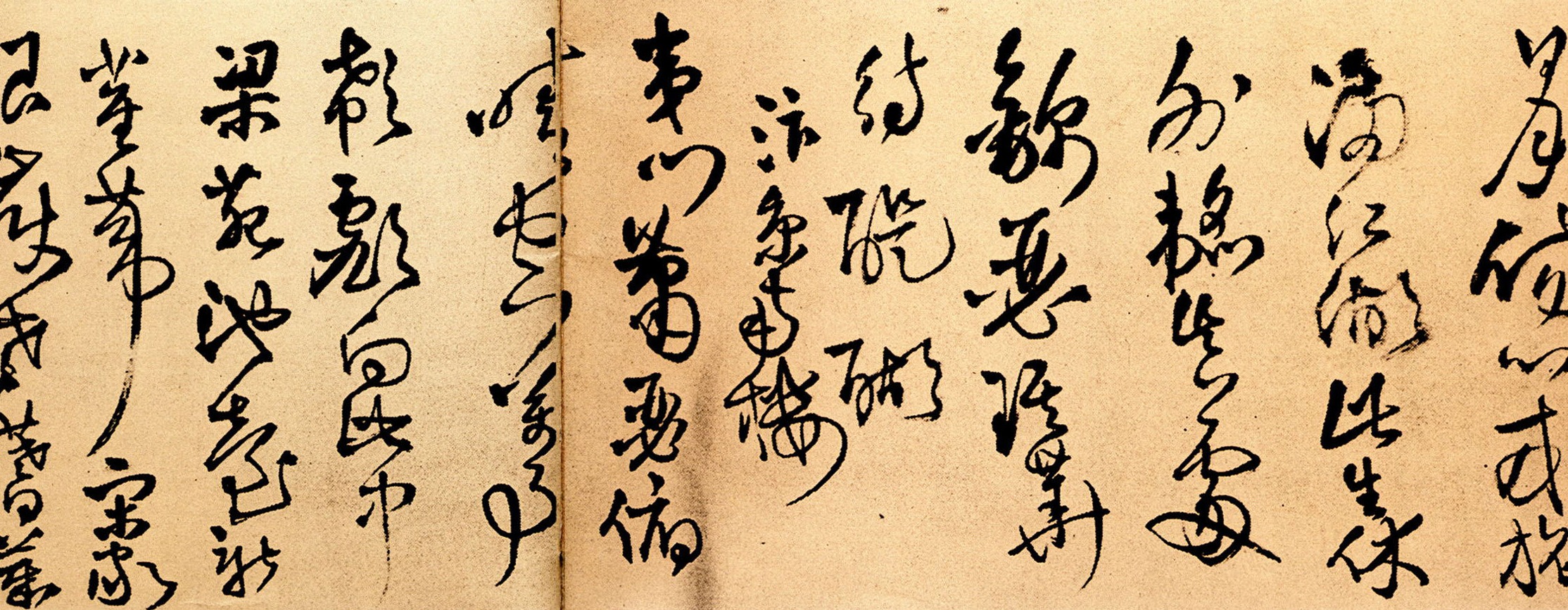

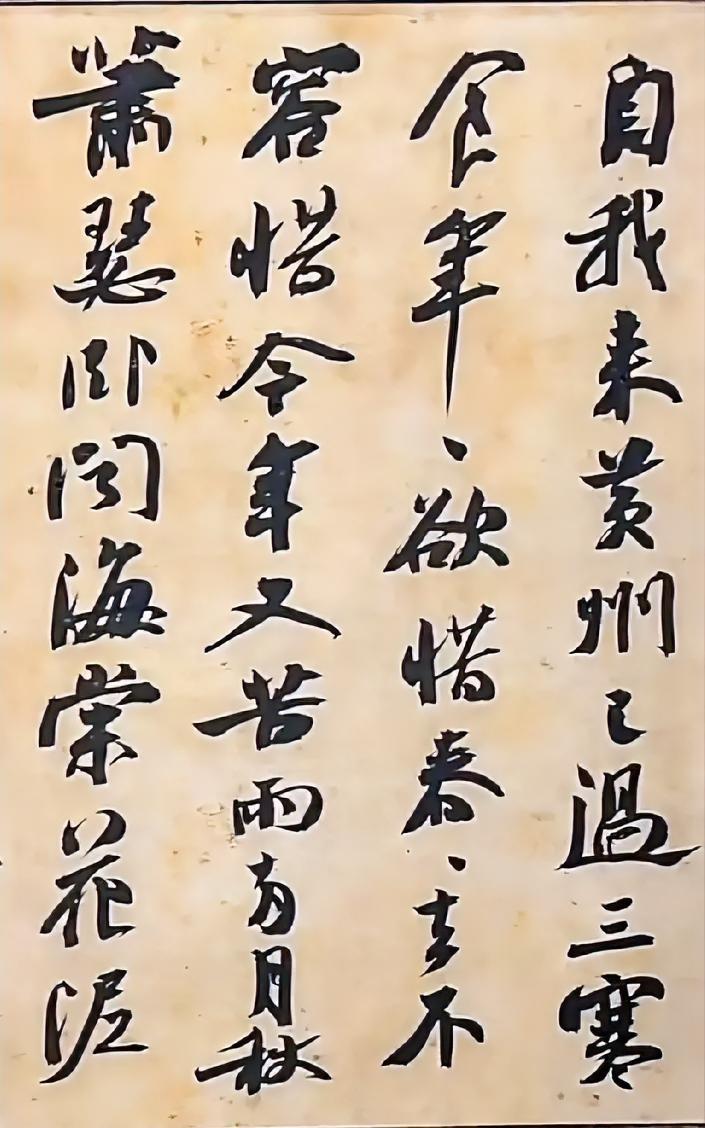

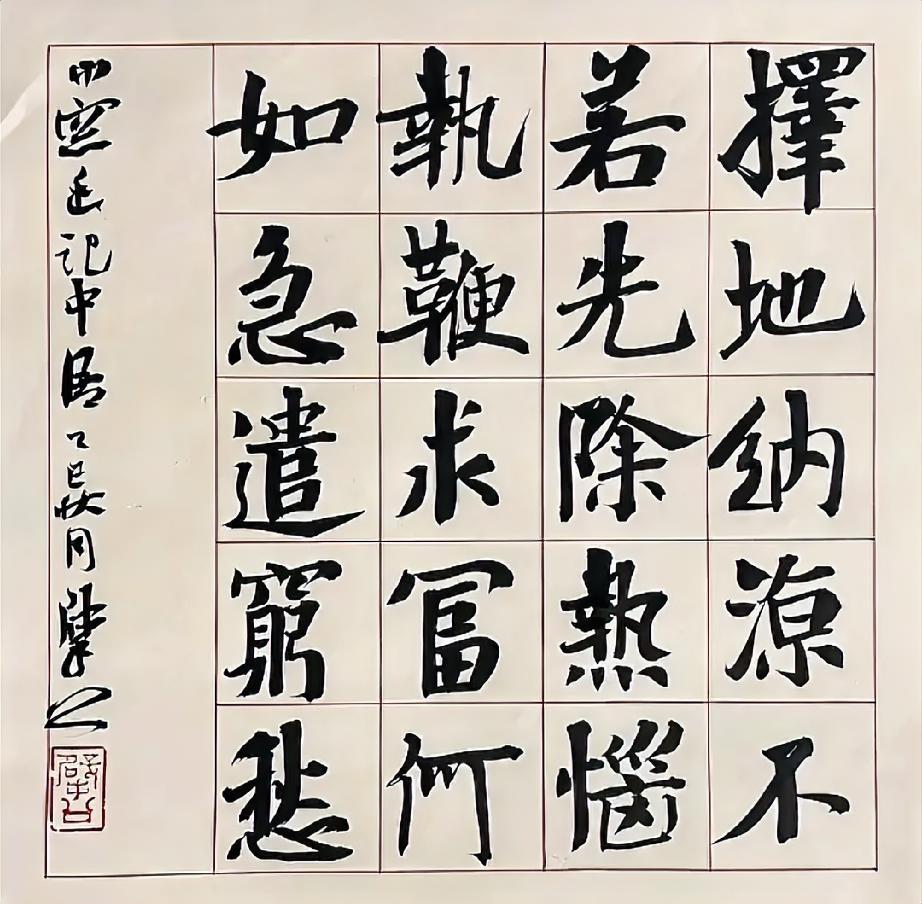

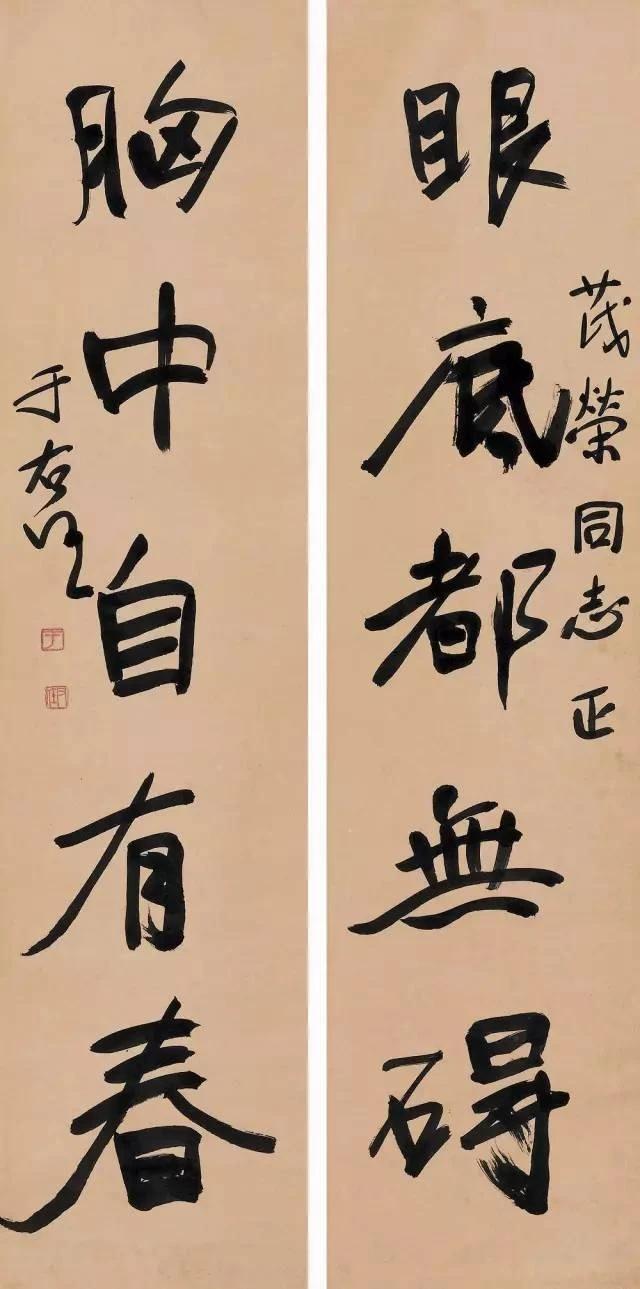

‍好嘞,您要是对草书感兴趣,特别是王铎那种大刀阔斧、酣畅淋漓的劲儿,那咱们今天可就来对地方了。咱不聊那些枯燥的历史故事,就单纯掰开了、揉碎了,看看他这本《赠张抱一草书诗卷》(也叫《见鲵渊轩》),笔底下到底藏着哪些真功夫。你可能会觉得,这字写得龙飞凤舞,是不是随便划拉就行?嘿,那您可就错了。这里面门道深了,每一笔的轻重缓急,每一个字的奇正相生,都是学问。看完这篇,保准您再瞅王铎的草书,眼里能看到不一样的东西。咱就先从最基础的“用笔”说起。看王铎的草书,第一感觉往往是“痛快”,笔墨酣畅,气势逼人。但这“痛快”可不是瞎使劲。您仔细瞅瞅帖里的线条,是不是感觉特别有韧性,像拉面一样,中间有根“筋”在撑着?这就是书法里常说的“中锋行笔”,笔尖始终在笔画的正中间行走,这样写出来的线才圆润、饱满,有立体感,这叫“骨力”。相反,如果笔尖偏在一边,写出来的线就扁、薄、飘,没劲儿。王铎的高明之处在于,他在高速挥洒中,依然能死死地守住这个“中锋”,所以他的字再怎么飞动,根基都是稳的。而且您注意看他的起笔和收笔,很多时候是那种圆浑的、藏起来的状态,这叫“藏锋”,力量都包裹在里面,不轻易外露,显得特别含蓄厚重。他可不是一上来就撒开了跑,而是先蓄足了力再出发。光会用笔还不行,字得立得住,这就得看“结字”的功夫了。王铎草书的结构,那真是“险中求稳”的典范。他经常干一件事,就是把本来应该写正的字,故意写歪了,比如让字的重心往一边倒,眼看就要摔倒了,可您再一看,他总能在某个意想不到的地方,用另一个笔画或者下一个字,轻轻一“托”,又把平衡给找回来了。这就好比杂技演员走钢丝,越是摇晃得厉害,最后稳稳站住的那一刻才越精彩。这种处理方式,让他的字充满了动态的、不确定的美感,看着特别过瘾。同时,他非常善于运用“疏密对比”。一个字里,有的地方笔画挤成一团,密不透风;有的地方又大胆地留出空白,疏可走马。这种强烈的视觉反差,一下子就把字的节奏感拉满了,让人看着一点都不单调。笔墨到了王铎手里,就成了交响乐。咱们再来听听他的“章法与墨法”。打开这卷字,您肯定先被那种磅礴的气势给震住,这感觉从哪来?就来自“章法”,也就是通篇的布局。王铎的字不是一个个乖乖排队的,它们是“组团”的。几个字挨得特别紧,形成一个“块面”,然后下一个“块面”又稍微疏远一点,这样一行字下来,就有了密不透风和疏可走马的段落感,节奏特别鲜明。再加上他那些夸张的、贯穿上下的长竖笔(这叫“纵笔”),就像音乐里的强音,一下子把上下几个字串起来,气脉贯通,一泻千里。说到墨,王铎更是玩出了花。您能清晰地看到,他常常一笔蘸饱了墨,连续写好几个字,从浓墨到枯笔,层次分明。那带着“飞白”的枯笔,丝丝露白,像干裂的秋风,苍劲有力,这不仅没让字显得虚弱,反而增添了一种沧桑感和力量感,这就是“墨分五色”的魅力。说了这么多理论,可能您会觉得有点抽象。那咱们最后就聊点实在的,如果咱们想从王铎这本法帖里学点东西,该怎么入手呢?我给您个建议,别一上来就通篇临摹,那容易眼高手低,越写越慌。最好的办法是“抓大放小”,先忽略那些细枝末节,去感受和捕捉他笔下最核心的“势”。您可以试着用红笔在复印的字帖上,画出几个字,甚至一行字的主要行走路线,感受一下那股内在的“气流”是怎么运动的。临帖的时候,也别追求每个字都一模一样,关键是体会他运笔的“动作”:那个“藏锋”是怎么含蓄地起笔的,那个“转折”是怎么用力“拧”过去的,那个长竖是怎么果断地“送”下来的。先把这种大的动势和节奏感抓住,您手上就有了王铎的“魂”。至于细节的精雕细琢,那是以后功夫深了再慢慢琢磨的事。

评论列表