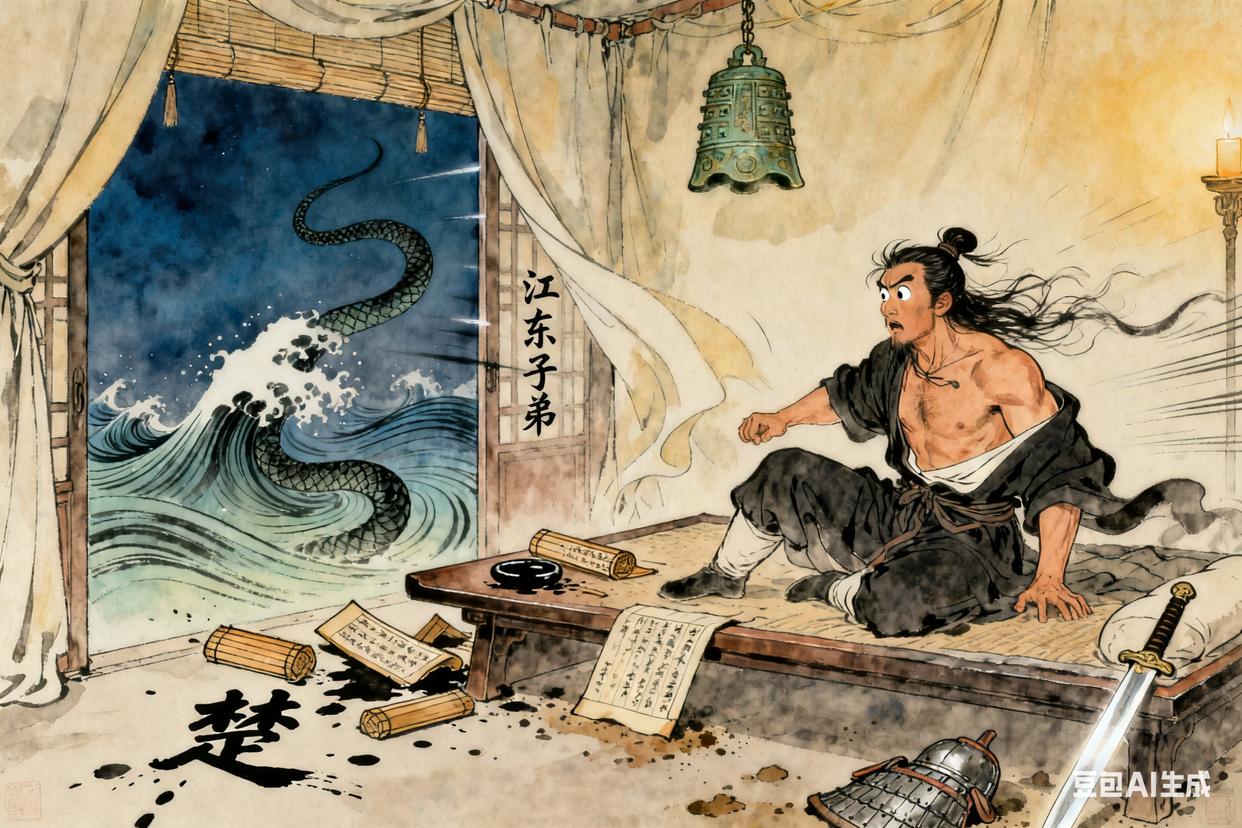

当熟悉的旋律成为瓦解意志的武器,当心理防线在乡音的围剿中崩塌——公元前202年那个寒冬深夜,项羽在垓下军营中听到四面传来的楚歌时,这位力能扛鼎的西楚霸王第一次意识到:战争最致命的攻击,往往来自看不见的战场。

一、暗夜楚歌:从心理战到信仰崩塌

据《史记·项羽本纪》记载:“夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:‘汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!’”这一场景蕴含三个层面的瓦解:

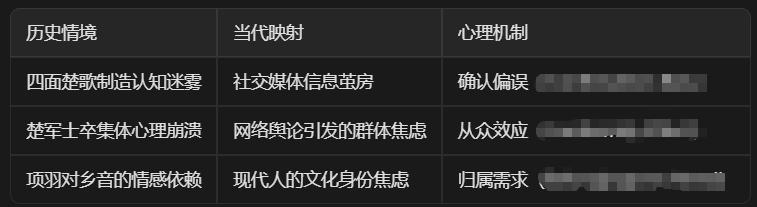

认知颠覆:韩信刻意让汉军演唱楚地民歌,制造“楚国尽失”的假象,触发项羽的认知失调(心理学中当现实与信念冲突时的心理状态)

情感撕裂:乡音激活楚军士卒的集体潜意识(荣格理论中的族群记忆),思乡情绪瓦解战斗意志

存在危机:项羽自诩“力拔山兮气盖世”的自我认同,在文化符号的围攻中产生根本动摇

二、溃败链反应:从歌声到全局崩溃

这场心理战引发连锁反应:①个体崩溃:项羽夜饮帐中,悲歌虞姬,完成从军事统帅到悲剧英雄的角色转换②集体溃散:《史记》记载“项王则夜起,饮帐中...于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人” —— 亲卫部队从十万骤减至八百③战略逆转:楚汉相争四年僵局在一夜之间打破,印证《孙子兵法》“不战而屈人之兵”的终极境界

三、历史隐喻:文化认同的双刃剑

项羽对楚文化的强烈认同成为其阿喀琉斯之踵:

正面价值:楚文化中的英雄主义支撑其破釜沉舟的军事奇迹

反面陷阱:当文化符号被敌人操控时,反而成为自我毁灭的催化剂这种矛盾揭示《周易》“亢龙有悔”的深意:最强大的优势往往隐藏最致命的弱点

现代镜像:信息时代的心理围城

这场战役的启示在于:真正的困境从来不是外部压力,而是内心图景的改写。当韩信用楚歌重构了楚军的认知地图,物理战场的胜负早已注定。

心灵防御工事:构建现代心理防线

多元身份锚点

每日进行“身份切换练习”:在工作、家庭、兴趣等不同场景中有意识强化相应角色

抵御机制:避免单一身份崩溃引发的全局性失调

信息生态审计

每周梳理信息源,建立“异质信息接触清单”,主动突破认知壁垒

抵御机制:防止在信息茧房中丧失现实感知力

情绪韧性训练

模拟压力情境(如公开演讲失败),练习从崩溃感中快速恢复的技巧

抵御机制:培养《道德经》“柔弱胜刚强”的心理弹性

那些穿越两千年的楚歌声,如今幻化成各种形态的心理围城——职场中的流言蜚语、社交媒体的群体质疑、成功路上的孤独感。但真正的破局点始终在于:能否在喧嚣中听见自己内心的战鼓,在围困中守住精神的根据地。这或许正是项羽用生命写就的启示:没有人能被外界的声音真正打败,除非你首先交出了内心的指挥权。