有些记忆,即便过去了二十五年,依然带着当年兰圃里,那种潮湿、微甜的腐败气息,不谈事业,想先从我那座死去的兰园说起。

四十岁那年,人生正如日中天,也因此,迷恋上了那种集邮式的成功,我在西郊有一处玻璃暖房,专门用来养兰,那不是一种爱好,更像是一场野心的陈列。

从世界各地搜罗名贵的兰花品种,委内瑞拉的圣诞兰、厄瓜多尔的猴面兰、日本的富贵兰,暖房像那本被会议填满的日程表一样,拥挤、繁盛,品种之多,连专程来访的植物学家都点头赞叹,天真地以为,拥有了所有最好的,就能栽培出盛大的一座花园,结果却是悄无声息的灾难。

不同产地、不同习性的兰花被局促地安置在一起,矜贵的品种因为娇气,率先感染了病菌,像一场沉默的瘟疫,迅速蔓延,请来园艺师用上昂贵的药剂,也无力回天。不出半年,那座曾被誉为传奇的兰园,死了一大半,剩下的,也只是在苟延残喘,至今记得,重金从日本请来的老园艺师,临走前看着这一败涂地的暖房,没有看我,只是平静地对我说:“夫人,您这不是在养兰,您是在办兰花集市。兰花是君子,君子之交,贵在知心,不在拥挤。”

那一刻,恍然大悟,那片死去的兰园,就是四十岁人生的精准隐喻,以为占有就是一切,追赶就是全部,直到所有视若珍宝的东西,都在拥挤中,慢慢窒息。

清场,不是心血来潮,而是基于那场兰园之死的病理学分析,意识到人生,也感染了同样的病菌,低效的共生、无谓的消耗、模糊的焦点,决定像外科医生那样,对人生进行清创手术。曾维持着一个超过十年的商业姐妹团,我们定期聚会,分享资源,在彼此的朋友圈里相互点赞,表面看,这是笔巨大的、闪闪发光的人脉资产。

但兰园凋敝之后,开始冷静地复盘,发现这个看似坚固的圈子里,百分之九十的互动,是情绪的相互消耗,是信息的重复内卷,是在华服与珠宝辉映下,毫无价值的攀比。

它看似给了我被群体接纳的安全感,实则像兰园里的杂草,在暗中吸走时间和专注力,没有选择慢慢疏远,那是种暧昧的消耗,而是选择了体面的解散。在一个风和日丽的下午茶上,坦诚地提出了困惑,并宣布将退出大部分的社交活动,将时间留给自己,往事浮上心头,依然记得当时席间的寂静,和朋友眼中不解的光,或许在她们看来,这是某种清高,甚至是过河拆桥。

我理解她们,因为那时的我也曾是她们中的一员,害怕被遗忘,害怕被边缘化,后来才渐渐懂得,人到中年,该戒掉的是对人脉的迷信。真正的人脉,从来不是费力维持了多少关系,而是当你在安静中,决定专注于一件事时,有多少高质量的灵魂,会自动被你吸引而来。

清场,是向外界发出清晰的信号,我的时间很贵,只为顶级的人和事停留。这些年,读过许多朋友的来信,字里行间,都透着被信息追赶的疲惫,四十岁时的我,曾是知识付费的重度用户,把书房从可以安静思考的圣殿,变成了堆满资讯的仓库。改变发生在某个周末,看着满架教你如何成功的畅销书,忽然感到反胃,花了整整两天时间,退订了百分之九十的专栏,并把书架上所有术层面的书,全部打包,赠予了公司的小年轻。

只留下了历史、哲学、文学和艺术四类书,在旁人看来,这或许是反智识的、倒退的行为,内心却无比清晰,四十岁以后,获取知识的目的,不应再是解决问题,而应是建立坐标系。

前者让你成为优秀的工匠,每个具体的战役里游刃有余,而后者才让你成为有判断力的大师,能看懂潮水的方向,当人生的风暴来临时,能救你的,从来不是手里有多少张花花绿绿的地图,而是脑子里有没有精准的、指向北方的罗盘。当把那些拥挤的社交、冗余的信息清理出去后,人生,首次出现了大片的留白,起初是不安的。就像常年堆满杂物的房间被清空,会显得空旷而陌生。

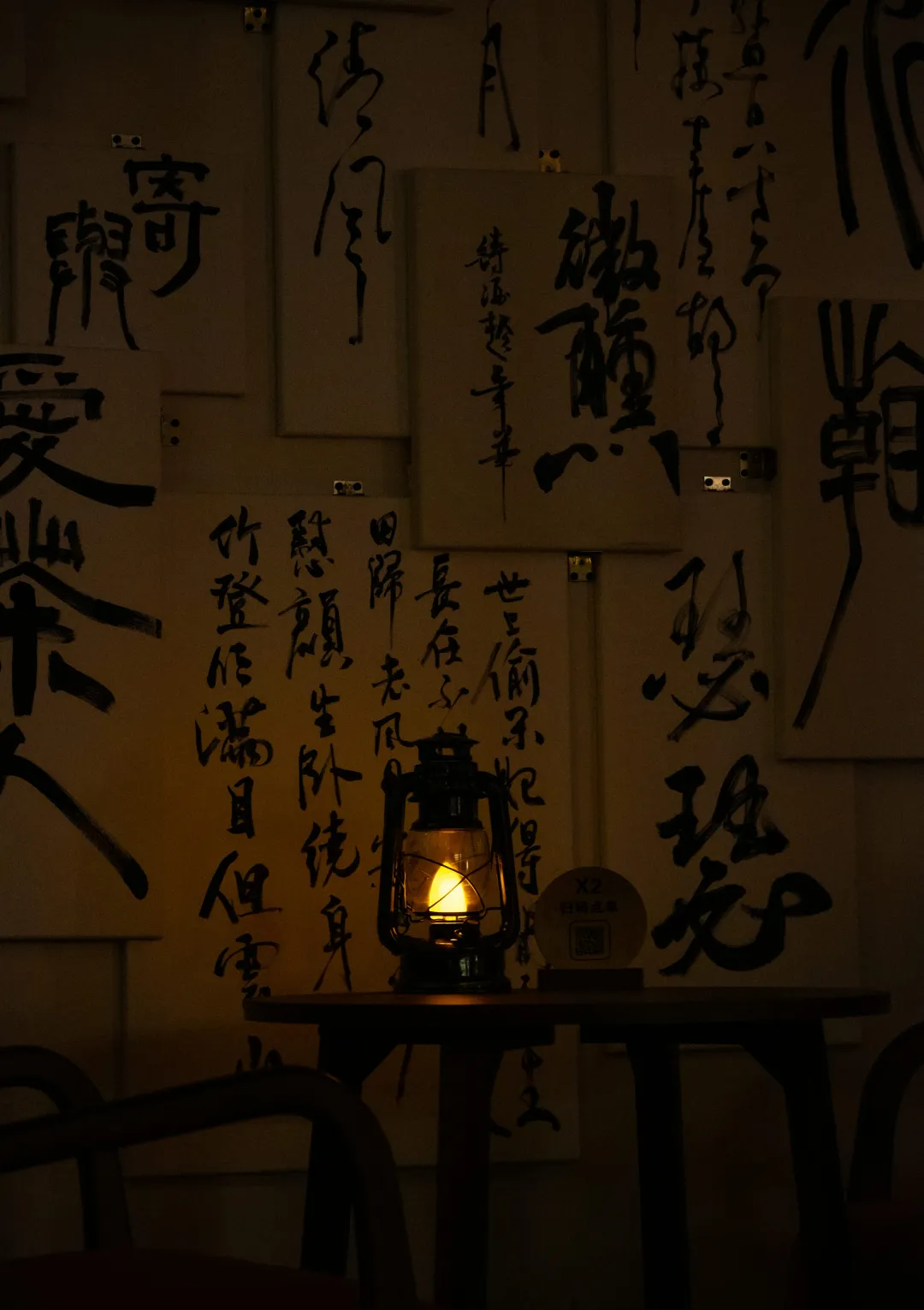

渐渐地某种巨大的、前所未有的力量感,从那片空里,生长了出来,仿佛能重新听到自己内心的声音,那些被喧嚣掩盖了许久的、微弱的渴望,没有重建兰园,开始着手研习书法。

至今感恩那段与笔墨为伴的时光,一笔一划的专注中,对每个字的留白和结构的反复揣摩中,找到了经营人生的终极智慧。一是知白守黑,字真正的神韵不在于笔画有多满,而在于留白有多妙,人生真正的格局,也藏在你拒绝了什么,不做什么里。

二是力透纸背,真正的力量不是张牙舞爪的,而是含蓄的、内敛的,但能穿透表象,直达本质,这股力来自于你把所有分散的精力,都凝聚到单纯的点上。

四十岁那年,拼命追赶,像贪婪的集市小贩,在人生的货架上堆满战利品,结果收获了枯萎,如今六十五岁,只守着书桌,几本旧书,像笨拙的园丁,在自己的心田里耕耘,感觉拥有了整个春天。因为终于懂得,人生的下半场,不是拥有过什么,而是清除了什么,或许我们都该找个安静的下午,把自己人生的包倒空,然后问自己,如果必须像外科医生精准切除某项正在消耗你,却又让你上瘾的人、事、或观念,你的第一刀,会切向哪里?