在山西晋城高平市三甲镇赤祥村,有一处隐匿于岁月深处的古老寺院——嘉祥寺。它不似那些声名远扬的名刹古寺,有着如雷贯耳的名气,却在默默无言中,承载着厚重的历史,静静守望这片土地,成为当地一抹独特而深沉的文化印记。

嘉祥寺始建的故事,要追溯到后周广顺三年。那时的华夏大地,历经战乱纷争,后周虽国力尚在恢复之中,但文化与信仰的传承却未曾断绝。在赤祥村这片土地上,人们怀着对佛教的虔诚与敬畏之心,开始建造嘉祥寺,一砖一瓦,皆凝聚着当时工匠们的心血与民众的祈愿。这座寺院,从一开始,便被赋予了超脱尘世的使命,成为人们心灵的寄托之所。

时光流转至金代,嘉祥寺迎来了一次重要的重建。金代的统治者尊崇佛教,在其统治区域内,佛教文化得到了进一步的发展与传播。嘉祥寺在这一时期的重建,不仅是对建筑本身的修缮与扩充,更是对佛教信仰传承的一次有力推动。重建后的嘉祥寺,规模更为宏大,建筑风格也融合了金代的特色,展现出独特的风貌。此后,历经元、明、清等朝代,岁月的侵蚀从未停止,但历代的重修也让嘉祥寺始终保持着庄重肃穆的姿态,顽强地存续下来。

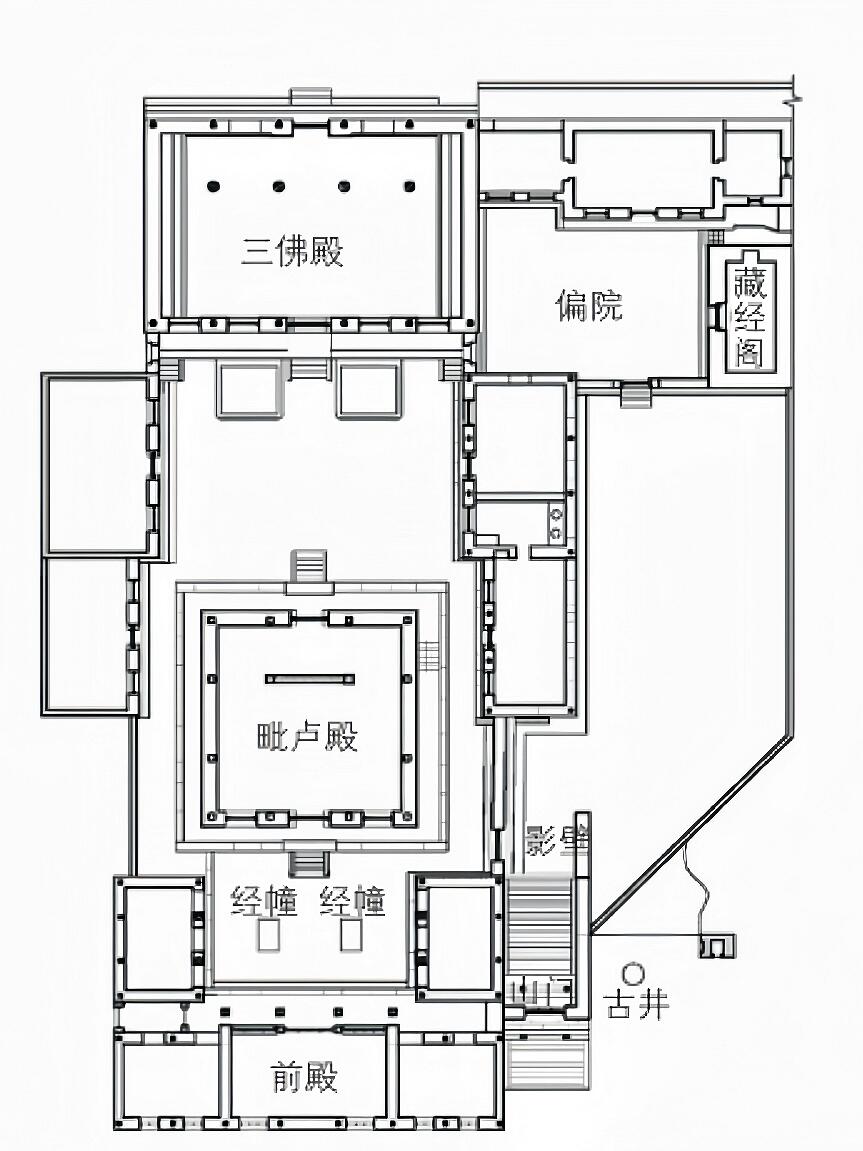

踏入嘉祥寺,首先映入眼帘的便是它规整而宏大的建筑格局。寺院坐北朝南,占地面积达1487平方米,分为东西两院。西院作为主体部分,承载着寺院最为核心的建筑与宗教活动。沿着中轴线前行,前殿首先出现。如今的前殿被称为天王殿,然而在清朝以前,这里曾是观音殿。观音,这位慈悲为怀的佛教菩萨,曾在这里接受着信众们的顶礼膜拜,庇佑着一方百姓。走进前殿,虽历经岁月变迁,但殿内的建筑结构依然保存完好,木质的梁枋、斗拱,虽有斑驳的痕迹,却依旧能让人感受到古人精湛的建筑技艺。

再往前走,便是两座经幢,它们建于后周广顺三年,是嘉祥寺最为古老的见证者。东幢高3.96米,刻有《佛顶尊胜陀罗尼经》;西幢高4.19米,刻着《佛说阿弥陀佛经》。这些经文,历经风雨,字迹虽有些模糊,但每一笔每一划,都仿佛在诉说着千年前的佛法奥义。它们静静地立在毗卢殿前,宛如两位忠诚的卫士,守护着这座寺院,见证着无数的日出日落,兴衰荣辱。

毗卢殿,这座建于金代的建筑,无疑是嘉祥寺的精华所在。在清以前,它被称作转果殿。毗卢殿建于方形台基之上,面阔三间,进深六椽,单檐歇山顶,琉璃剪边。当阳光洒在殿顶的琉璃上,五彩的光芒闪耀,瞬间点亮了整个寺院。走进殿内,一尊毗卢遮那佛像端坐其中,庄严肃穆。佛像的面容祥和,双目微闭,仿佛在洞察着世间万物。殿内的壁画虽历经岁月的磨损,但依旧能看出当年绘制时的精细与华丽。这些壁画内容丰富,有佛教故事,也有当时的社会生活场景,它们不仅是艺术的瑰宝,更是研究古代社会文化的珍贵资料。

继续沿着中轴线向后走,便是后殿,如今的大雄宝殿,清以前名为三佛殿。这里供奉着三尊佛像,代表着佛教中的过去、现在与未来。大雄宝殿的建筑风格与毗卢殿一脉相承,但规模更为宏大。殿内的空间开阔,让人感受到一种庄严肃穆的氛围。站在殿内,抬头仰望,屋顶的藻井精美绝伦,层层叠叠的斗拱,构成了一个复杂而又和谐的图案,让人不禁感叹古人的智慧与创造力。

西院的两侧,还有若干配殿。这些配殿,有的供奉着其他佛教菩萨,有的则用于存放佛教典籍或举行小型的宗教仪式。每一座配殿,都有着自己独特的建筑风格与文化内涵,它们与中轴线的建筑相互呼应,共同构成了一个完整的佛教建筑群。

东院虽不似西院那般庄严肃穆,但也别有一番风味。依次排列的山门、门楼、藏经阁以及偏院,展现出一种宁静祥和的氛围。山门虽历经修缮,但依旧保留着古朴的气息。走进山门,门楼的建筑风格独特,飞檐斗拱,错落有致。藏经阁内,存放着大量的佛教经典,这些典籍,是佛教文化传承的重要载体,也是嘉祥寺的精神财富。偏院则是僧人们日常生活与修行的地方,庭院内种满了花草树木,四季都有不同的景色,为这座古老的寺院增添了一份生机与活力。

除了建筑与经幢,嘉祥寺内还保存着许多石碑。明成化二年、明万历五年、清乾隆二十二年的石碑,它们记载着寺院的历史、修缮情况以及历代施主的功德。这些石碑,犹如一部部无言的史书,让后人能够从中了解到嘉祥寺在不同历史时期的兴衰变迁。在山门的右边,还有一口古井,相传为唐井。这口古井,历经千年,井水依旧清澈甘甜。它见证了寺院的兴起与繁荣,也陪伴着一代又一代的僧人与信众,成为嘉祥寺不可或缺的一部分。

嘉祥寺,这座历史悠久、规模宏大、建筑格局完整的古寺,它不仅是一座佛教圣地,更是一部活着的历史教科书。在这里,你可以感受到古人对佛教信仰的执着与虔诚,领略到古代建筑艺术的魅力,还能从那些古老的经幢、石碑、古井中,探寻到历史的脉络与文化的传承。它虽没有繁华都市中寺庙的热闹喧嚣,却有着一种独特的宁静与深邃,让人在踏入它的那一刻,仿佛穿越时空,回到了那个古老而又神秘的时代。如果你对历史文化感兴趣,渴望探寻那些被岁月尘封的故事,那么嘉祥寺绝对是一个不容错过的地方,它将以独特的魅力,为你开启一段难忘的文化之旅。