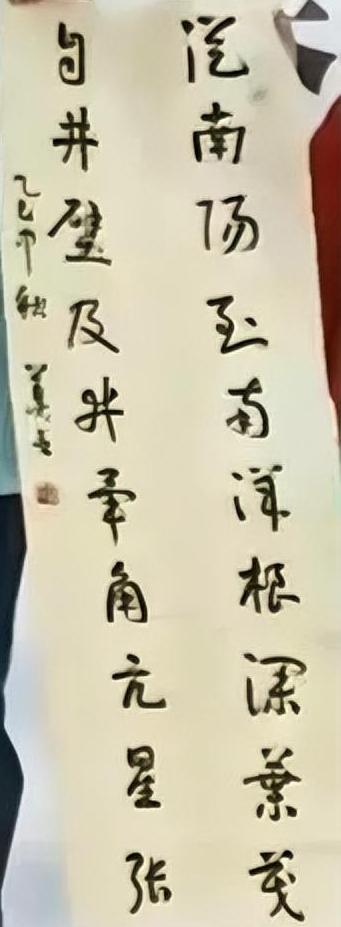

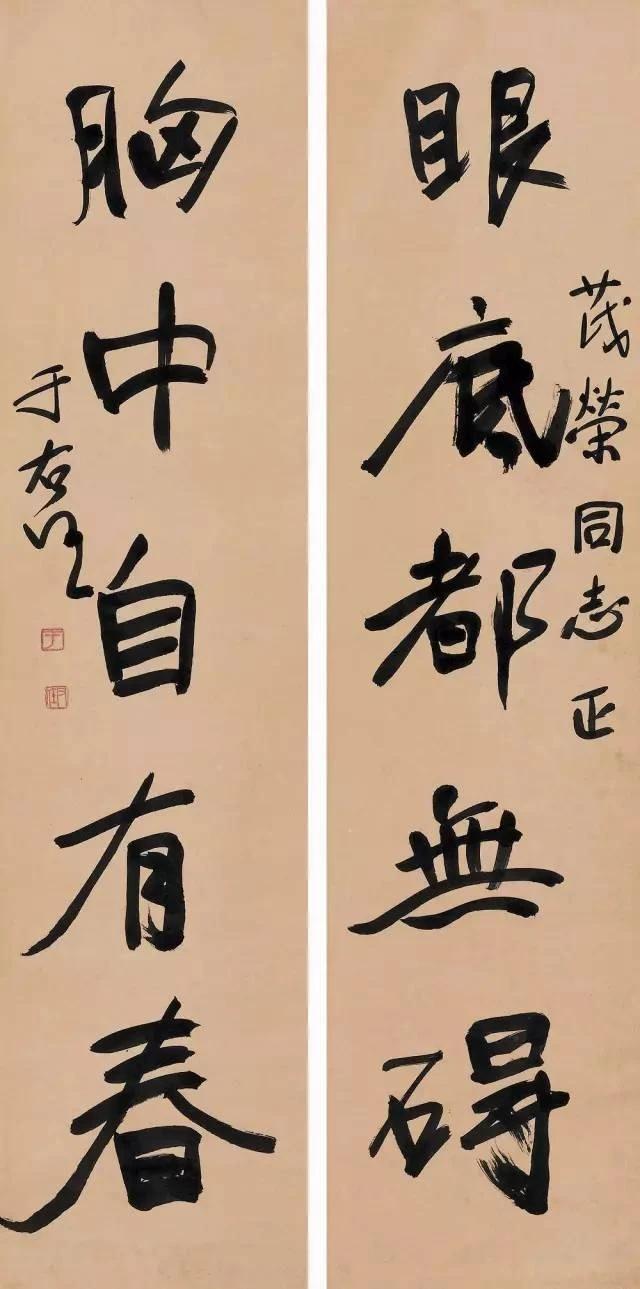

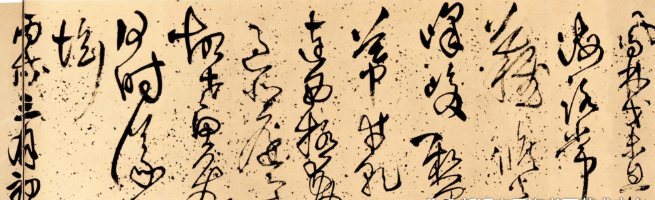

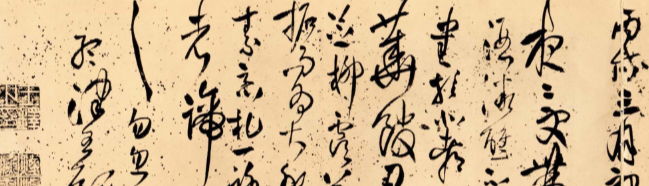

你是不是也有过这种经历?站在一幅狂草作品面前,感觉龙飞凤舞、气势逼人,心里暗暗叫好,但真要你说出它到底好在哪儿,却又有点无从下嘴。今天,咱们就一起唠唠王铎的这本草书经典《凤林戈未诗卷》,我保证,不用那些云山雾罩的术语,就用大白话,帮你把这本帖里藏着的“武功秘籍”一层层剥开来看看。看完了,你不仅能看懂王铎的好,下次再看别的草书,你也能看出点门道来了。咱们先来看看王铎手里那支笔是怎么“走路”的。你看他这笔,很少老老实实、一板一眼地写,而是大量用了“绞转”的笔法。啥是“绞转”?你可以想象一下拧毛巾,或者拧麻花的感觉。手腕暗暗使劲,让笔毫在行进过程中不是平铺直叙地拖过去,而是像绳子一样拧着转着走。这么一弄,线条立马就不一样了,它不是扁平的,而是圆滚滚、饱满满的,充满了立体感,像一根根有筋有骨的铜丝,嵌在纸里。这就是我们常说的“中锋”效果,力透纸背。你随便在帖子里找一段,盯着一个笔画看,是不是感觉那墨线中间好像有一条深深的“脊梁骨”?这就是高手运笔的证明。光有笔法还不够,草书最迷人的就是那股子“音乐感”和“节奏感”。王铎在这方面绝对是大师。他处理字的结构,有个绝活,叫“轴线摆动”。你把每个字的重心用一根线连起来,会发现这根线不是垂直向下的,而是像跳舞一样,左右摇摆,姿态万千。有的字往左歪,下一个字可能就往右倒,但它们之间有种奇妙的平衡,就像喝醉的仙人,摇摇晃晃,却总也倒不了。这种强烈的动态,让整行字活了起来,产生一种“势”,牵着你的眼睛往下看。你试着用手比划着帖子里一列字的中心线走一遍,就能感受到这种如观舞蹈般的节奏韵律了。说到章法,也就是整篇作品的布局,王铎玩的是“对比”的艺术,而且玩得特别大胆。最显眼的就是墨色的对比,俗称“涨墨”。他蘸饱了墨,猛地落笔,墨汁一下子晕开,形成一团团浓重的墨块,视觉效果特别强烈。然后,由浓到淡,由湿到干,一路写下去,直到笔里的墨快用尽了,出现“飞白”(就是丝丝露白的笔痕),再重新蘸墨,开始下一个循环。这种浓与淡、湿与枯、黑与白的强烈对比,就像交响乐里的强音和弱音交替,让整幅作品充满了戏剧性。你离远点看整篇,是不是感觉像在看一幅波澜壮阔的水墨画?好了,笔法、字法、章法我们都捋了一遍,现在该说说怎么学了。面对王铎这么奔放的作品,很多初学者容易犯一个错误:一上来就学他的“狂”,结果写得潦草混乱,不得要领。记住,所有的“放”都是从“收”里来的。我建议啊,初学这本帖,先别急着通临,更不要去描摹那些涨墨的效果。你得先“拆招”,把那些看似疯狂的连笔拆解成一个一个的动作,慢下来,甚至单独练习某个局部,体会他笔锋是怎么转换的,手腕是怎么发力的。先追求把线条写扎实,把动作做到位,等手上有了控制力,再去追求那股子潇洒的气势。你说,是不是这个理儿?掌握了基本技法,想再往上走一层,就得琢磨王铎的“内力”了。他的字之所以耐看,是因为在流畅的节奏里,充满了“留”的意味,也就是我们说的“蓄力”。他的笔不是在纸上滑冰,而是像在泥地里走路,有推进,也有阻力,每一步都踩得结实。你在临写时,可以刻意去感受笔尖与纸面那种细微的摩擦和对抗,寻找那种“勒得住笔”的感觉。同时,他那些惊人的空间营造——某个字突然写得特别疏朗,或者一行字中间突然来个紧密的穿插——都不是随意为之,而是精心设计的“视觉炸弹”。多观察、多分析这些地方,你对书法空间构成的理解会深刻一大截。

#书法#