一、事件回顾:一场因朋友圈评论引发的法治争议

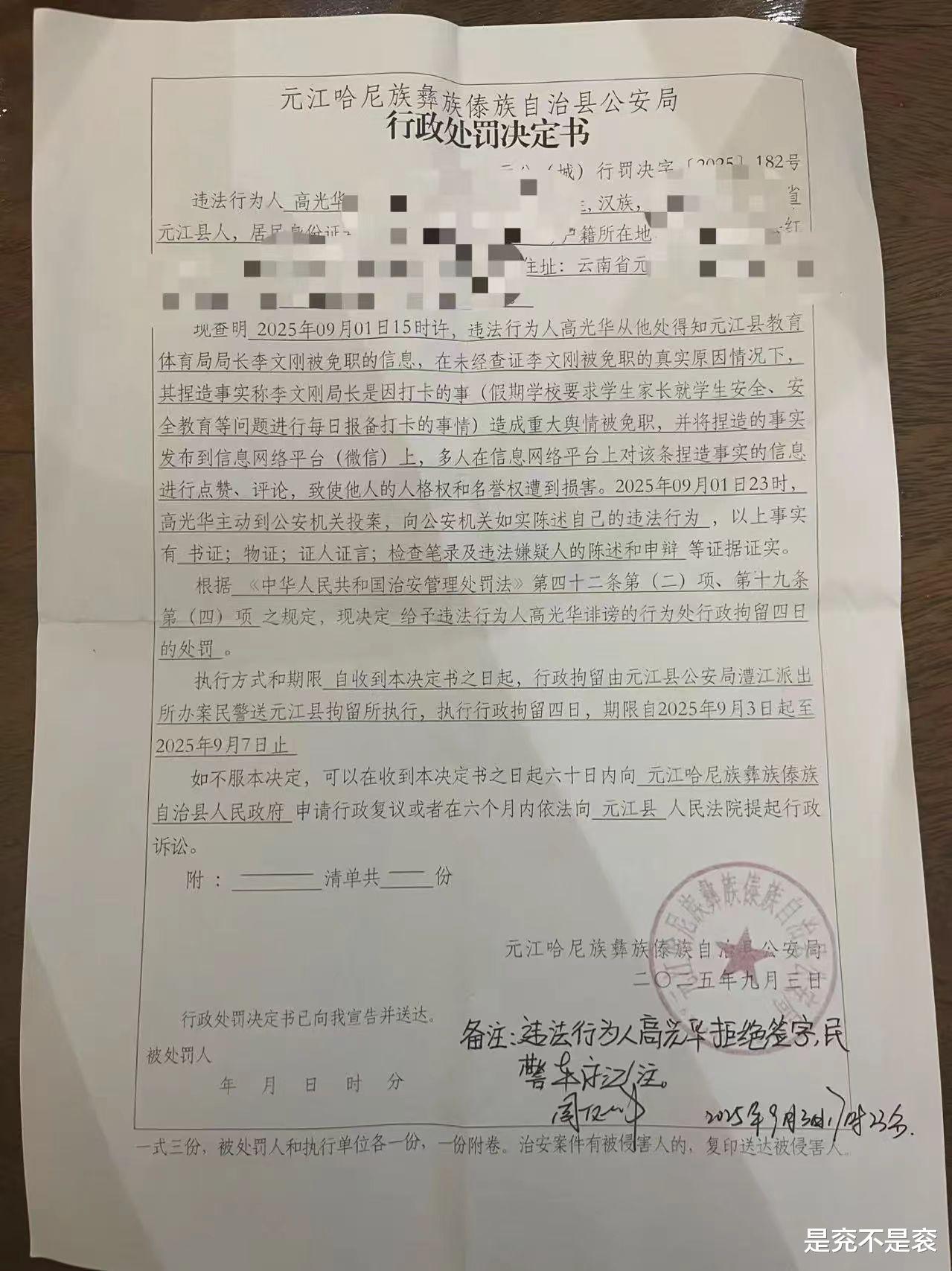

2025年9月,云南元江县居民高光华因在朋友圈评论县教体局长李文刚被免职一事,被警方以“捏造事实诽谤他人”为由行政拘留4日。

处罚依据是高光华在朋友圈中称李文刚“因打卡造成重大舆情被免职”,而元江县委组织部及警方调查后认定该免职系正常人事调整。高光华不服处罚,提起行政复议并要求赔偿,最终警方以“程序违法、处罚不当”撤销处罚并道歉。

这一事件看似以“程序纠错”收场,但其背后暴露的公权力边界、公民监督权与言论自由的关系问题,远比个案更值得深思。

二、争议核心:朋友圈评论是否构成“诽谤”的法律要件审视

(一)“捏造事实”的认定需区分“未经核实”与“主观虚构”

高光华的朋友圈内容是“因为打卡的事造成重大舆情李局长被免职了”,其核心是对“李文刚免职原因”的推测。

根据元江县委组织部的回应,李文刚的免职是“正常平级调整”,但这一结论并未在处罚前向高光华充分说明或提供证据。

对于普通公民而言,干部任免的具体原因(尤其是是否存在舆情压力)通常属于未公开的内部信息,要求其“未经查证即认定虚假”,实质是将新闻机构的“专业核实义务”强加于无调查资源的个体。

正如北京大学法学院彭錞教授所言:“在信息高度不对称的背景下,普通公民对干部免职原因缺乏核实路径,不能以‘未核实’直接推定‘故意捏造’。”高光华的行为更接近“基于公开舆情的合理怀疑”,而非“恶意虚构事实”。

(二)“公然性”与“损害后果”的认定需符合客观标准

警方认为朋友圈“多人均有点赞评论”,构成“公然散布”。但朋友圈本质上是半封闭社交空间,好友数量有限(高光华朋友圈仅1700人,本地好友约半数),传播范围远小于微博、抖音等开放平台。

此外,高光华的朋友圈发布后,其本人在评论区公开表达“愧疚”,并于次日删除在朋友圈发布的案涉内容,现有证据无法证明该信息对社会评价造成了“实质性损害”(如李文刚的社会评价显著降低、正常工作生活受干扰等)。

若仅以“存在点赞评论”即认定“公然”,将导致对公民社交自由的过度限制。

(三)主观“故意”的认定需排除“过失”可能

诽谤的主观要件要求行为人“明知事实虚假仍散布”。

本案中,高光华的动机是表达对“打卡形式主义”的不满,并推测免职与舆情相关。其于2025年9月1日15点49分在朋友圈发布案涉文字内容,在16点左右,在朋友圈评论区表达“愧疚”,并于次日删除朋友圈内容,足以证明其行为并非“恶意攻击”,而是情绪驱动下的失当表达。

公安机关若仅以“未核实即发布”反向推定“故意”,忽视行为人的主观动机与后续补救措施,将违背“主客观一致”的司法原则,更与行政处罚的“过罚相当”要求相悖。

三、执法痛点:公安机关在行政处罚中的程序与证据缺陷

本案中,警方的处罚决定最终被撤销,直接原因是“程序违法、处罚不当”。结合案情,这一结果暴露了基层执法中常见的三大问题:

第一,证据审查流于形式,未尽合理调查义务。

警方在处罚前虽调取了元江县委组织部关于“李文刚正常平调”的材料,但未将该结论向高光华充分告知,也未给予其申辩机会。

根据《行政处罚法》第45条,当事人有权进行陈述和申辩,行政机关必须充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据,应当进行复核;当事人提出的事实、理由或者证据成立的,行政机关应当采纳。

本案中,高光华在笔录中反复强调“自己是推测”“出于愧疚”,并出示了朋友圈评论以及与朋友微信聊天中“表达歉意”的语音记录,但警方未对这些证据进行实质性审查,径行认定“捏造事实”,违反了“先取证、后裁决”的基本程序。

第二,对“情节轻重”的裁量失当,违反比例原则。

即使假设高光华的行为构成轻微违法,根据《治安管理处罚法》第19条,“主动如实陈述”“情节特别轻微”等情形应减轻或不予处罚。

本案中,高光华在案发后主动配合调查并主动删除朋友圈,显然属于“主动消除或减轻违法后果”的情形。

但警方仍处以4日行政拘留,明显违反“过罚相当”原则。正如其代理律师胡磊所言:“首次违法且主动陈述,依法应减轻处罚而非从轻。”

第三,对“公共事务讨论”的包容性不足,不当抑制公民监督。

高光华的朋友圈内容,本质上是对“教育系统形式主义打卡”的不满所延伸出来的对事情结果的评论,属于《宪法》第41条保护的“公民对国家机关及其工作人员的批评建议权”。

公安机关若将此类公共事务讨论中的“失实言论”轻易认定为诽谤,将形成“寒蝉效应”——公民因担心“被拘留”而不敢监督公权力。而这种执法导向与“鼓励公民参与公共事务”的社会治理目标背道而驰。

四、深层问题:公安机关应如何正确行使行政处罚权?

“朋友圈评论被拘”事件的最终结果(处罚撤销、警方道歉),虽体现了行政复议的纠错功能,但也警示我们:公安机关需在执法理念与技术层面实现双重提升,尤其在涉及公民言论自由与名誉权保护的领域,更需审慎行使行政处罚权。

首先,准确理解法律要件,避免“客观归罪”。

对于“诽谤”类案件,公安机关应严格区分“捏造事实”与“未经核实的推测”“意见表达”与“侮辱诽谤”。

根据《刑法》与《治安管理处罚法》的立法原意,只有当行为人“明知事实虚假”且“具有损害他人名誉的故意”时,才构成违法;对于基于公共信息的合理怀疑、无恶意的情绪表达,应持包容态度。尤其在干部任免等“信息不对称”领域,需承认公民的核实能力有限,不能以“结果虚假”倒推“主观故意”。

其次,强化程序正义,保障当事人救济权利。

行政处罚正当性的核心是“程序正当”。

公安机关在调查阶段应充分听取当事人的陈述申辩,对争议事实(如“免职原因”)应主动调取权威证据(如组织部门的书面说明)并向当事人出示;在决定阶段,需明确告知处罚的事实、理由和依据,保障当事人申请听证、提起复议等权利。

本案中,警方若能在处罚前向高光华说明“李文刚免职的具体原因”并提供证据,或给予其补充申辩的机会,完全可以避免后续的程序争议。

再次,合理界定“公然性”与“损害后果”,避免扩大解释。

对于社交媒体中的言论,需结合其传播范围、受众特征综合判断“公然性”。

朋友圈、微信群等半封闭空间的“熟人社交”属性,决定了其传播范围远小于开放平台,不宜简单等同于“公然”。

同时,“损害后果”需以“社会评价实质降低”为标准,而非仅以“点赞评论数量”为依据。公安机关若过度依赖“传播范围”与“互动数据”认定违法,将导致对公民社交自由的过度干预。

最后,坚持比例原则,平衡执法效率与权利保护。

行政处罚的目的是“纠正违法、维护秩序”,而非“惩罚泄愤”。

公安机关在作出处罚前,需评估行为的危害性与处罚的必要性:若行为未造成实质损害、当事人已主动补救,应优先选择批评教育、责令改正等柔性执法方式;若必须处罚,也应严格控制处罚幅度(如缩短拘留期限、降低罚款金额)。

本案中,警方最初对高光华处以4日拘留,显然未充分考虑其行为的“轻微性”与“补救性”,违背了比例原则的要求。

结语:执法既要有力度,更要有温度

“朋友圈评论局长免职被拘”事件的一波三折,既是个体与公权力的一次“碰撞”,也是法治进步的一次“微缩实践”。

它提醒我们:在推进全面依法治国的背景下,公安机关的行政处罚权需在“严格执法”与“保障人权”之间寻求平衡。

对于公安机关而言,其在行使行政处罚权时,需在“维护公权力权威”与“保障公民权利”间寻求平衡:既要防止以“监督”之名行诽谤之实,也要警惕滥用权力压制批评。

对于公民的言论,尤其是涉及公共事务的讨论,应保持必要的包容;对于可能的违法言论,需以“事实清楚、证据确凿、程序正当、处罚适当”为准则,避免“一刀切”式执法。

只有这样,才能让公民在“会说话”的同时“敢说话”,让公权力在“能监督”的同时“受约束”,最终实现“言论自由”与“公权力规范”的良性互动——这既是法治社会的应有之义,也是基层治理现代化的必然要求。