引言:

姜文没变,他还是那个热衷于在电影里藏私货的“老顽童”。但世界变了,观众不想再玩“大家来找茬”的解谜游戏了。

这场票房与口碑的“双杀”,不是一次艺术审判,而是一次市场反馈。它昭示了一个阶段的转变:那种依赖导演“设定议题”、粉丝“深度解读”便能成功的“作者权威模式”,面临挑战。

正文:

咱们先达成一个共识:《你行!你上!》这电影,就是面向一小撮人创作的。

这一小撮人,就是所谓的“姜学家”。

对他们来说,看姜文的电影,不是娱乐,是“深度参与”。

他们的关注点,就是从那些亢奋扭曲的镜头、抽象混乱的人物、东拉西扯的情节里,解读出导演埋藏的“微言大义”。

至于电影本身好不好看,故事顺不顺畅,人物能不能共情,这些因素都不重要。

重要的是“醋”,而不是“饺子”。

这套玩法,在《让子弹飞》的巅峰时期,是成立的。

因为那部作品的“饺子”本身就足够美味,麻辣鲜香,活色生香,普通观众吃得过瘾,专业食客也能品出后味。

观众观影愉悦,自然有心情探讨这“醋”的讲究。

但从《一步之遥》开始,其作品的“饺子”水准就逐渐下滑,逐渐失去吸引力。

到了《你行!你上!》,其核心故事表达未能获得普遍认可。

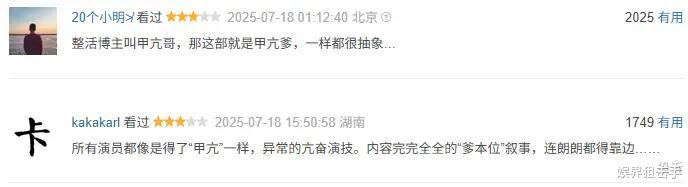

一个以郎朗为原型的传记片,本该是最能引发大众共鸣的题材。

结果被姜文拍得七零八落,叙事节奏失控,逻辑混乱,现实和超现实元素混杂在一起,成了一锅理解门槛过高的作品。

你让观众连“饺子”都难以接受,还怎么指望他们有兴趣,去品你那点藏着掖着的“醋”?

这,就是姜文最大的“不变”。

他沉浸在自己的世界里,坚持认为,他的“醋”是值得品味的,观众都应接受。

他忘了,电影院里坐着的,是买票进场的消费者,不是来上课的学生。

没有人有义务,去花费两小时接受创作者高度个人化的表达,然后再花大量时间,查阅各种“深度解读”,才能勉强理解你到底想表达什么。

这种“设置谜题-寻求解答”的观影模式,在2025年的今天,已经过时了。

观众的娱乐方式太多了,短视频、游戏、直播……哪一个不比看一部晦涩难懂的电影更直接、更轻松?

大家的时间都很宝贵,为何要投入在创作者高度个人化的表达上?

而比姜文的“不变”更值得关注的,是舆论环境的“演变”。

其中显著的变化,就是对“传统家长式作风”的普遍反思。

郎国任这个角色,简直就是“传统家长式作风”的典型代表。

高压、苛刻、自恋、情绪激昂、压迫感十足。

姜文不仅不加批判,反而用一种“褒多于贬”的态度去刻画他,把他塑造成一个充满力量感、复杂的、富有魅力的“权威形象”。

甚至,把他当成了自己的“自比”。

这在十年前,或许会被解读为“霸气”、“有力量感”。

但在今天,尤其是在青年女性观众眼里,这就是最让人感到压力、最令人抵触的“不被认同的男性气质表达”。

当一个导演,连自己作品中最核心的角色塑造,都和当下广泛的社会认知产生了如此明显的冲突时,其市场遇冷,是多重因素作用的结果。

其作品与时代需求出现了错位。

而引发广泛讨论的另一个因素,就是“对姜文作品的深度解读风潮”的消退。

曾几何时,“能解读姜文”是一种值得展示的文化资本。

“姜学家”们也因此获得了一种分享观点、影响他人的满足感。

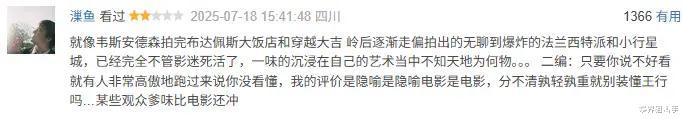

但任何解读风潮,一旦走向排斥异见,就会引发反弹。

当“姜学”变成一种划定圈层的工具,当“姜学家”们动辄就指责他人‘没看懂’时,他们便与众多普通观众产生了距离。

大家早已对部分乐于指导他人的解读方式感到疲倦。

所以,这次对《你行!你上!》的批评声浪如此集中,某种程度上,是一场更广泛观众群体对过度解读现象的回应。

“你不是擅长解读吗?你不是认为深刻吗?来,你如何解读这8200万的票房和6.7的评分?”

你看,偶像化现象的结局,往往如此。

当被推崇者无法再满足追随者的期待,甚至成为其获取满足感的障碍时,追随者的态度便会逆转。

姜文,就是这个被反思的对象。

他没变,但他赖以生存的土壤,已经不再肥沃。

他曾经的拥趸,变成了他最尖锐的批评者。

他引以为傲的创作方式,变成了观众眼里的“表达晦涩”。

他信奉的角色气质,变成了引发争议的“传统家长式作风”。

这已经不是一部电影的市场反馈了。

这是一个“姜文式”的,属于上一个阶段的,个人化创作权威模式的,深刻反思时刻。

结语:

时代抛弃你时,连一声再见都不会说。真正的艺术生命力,不在于你能飞得多高,而在于你的根能扎得多深。当创作者脱离了滋养他的土地和人民,再华丽的表达,也只是无源之水、无本之木。希望这次“创作调整”,能让导演听到一些更真实的声音。

(以上报道基于记者采访及公开信息整理,力求还原事实并传递行业动向。)

评论列表