福建2022年GDP总量5.31万亿元,位居全国第八,人均GDP突破12万元,远超全国平均水平。但与此同时,福建仍有21个县市位列中央财政转移支付支持范围,山区与沿海收入差距可达三倍以上。

福建是一个充满矛盾与张力的省份。当有人看到厦门岛内筼筜湖畔的豪宅均价突破6万元/平方米,感叹福建富裕发达时,也有人走进闽西大山深处的土楼,看到留守老人和孩子,认为福建仍然贫穷落后。

这种截然不同的印象背后,反映的是福建区域发展不平衡的现实图景。福建既拥有全国最富裕的县级市晋江(2022年GDP超3200亿元),也有仍需中央财政转移支付支持的贫困县。

一、 经济数据下的双面福建

从宏观经济指标看,福建确实堪称富裕省份。2022年,福建省GDP总量达5.31万亿元,连续多年超过上海、北京等直辖市,位列全国各省区市第八位。

人均指标更能说明问题。福建人均GDP达12.68万元,折合约1.88万美元,远超全国平均水平(8.57万元),甚至超过了部分欧洲发达国家。

但另一方面,福建仍有相当比例地区发展滞后。根据财政部2022年公布的名单,福建有21个县市被列入中央财政转移支付支持范围,主要分布在宁德、南平、三明等山区市。

城乡居民收入差距同样明显。2022年,福建城镇居民人均可支配收入5.58万元,农村居民仅为2.35万元,相差超过一倍。而山区农村与沿海城市的差距更是可达三倍以上。

二、 地理环境造就的发展鸿沟

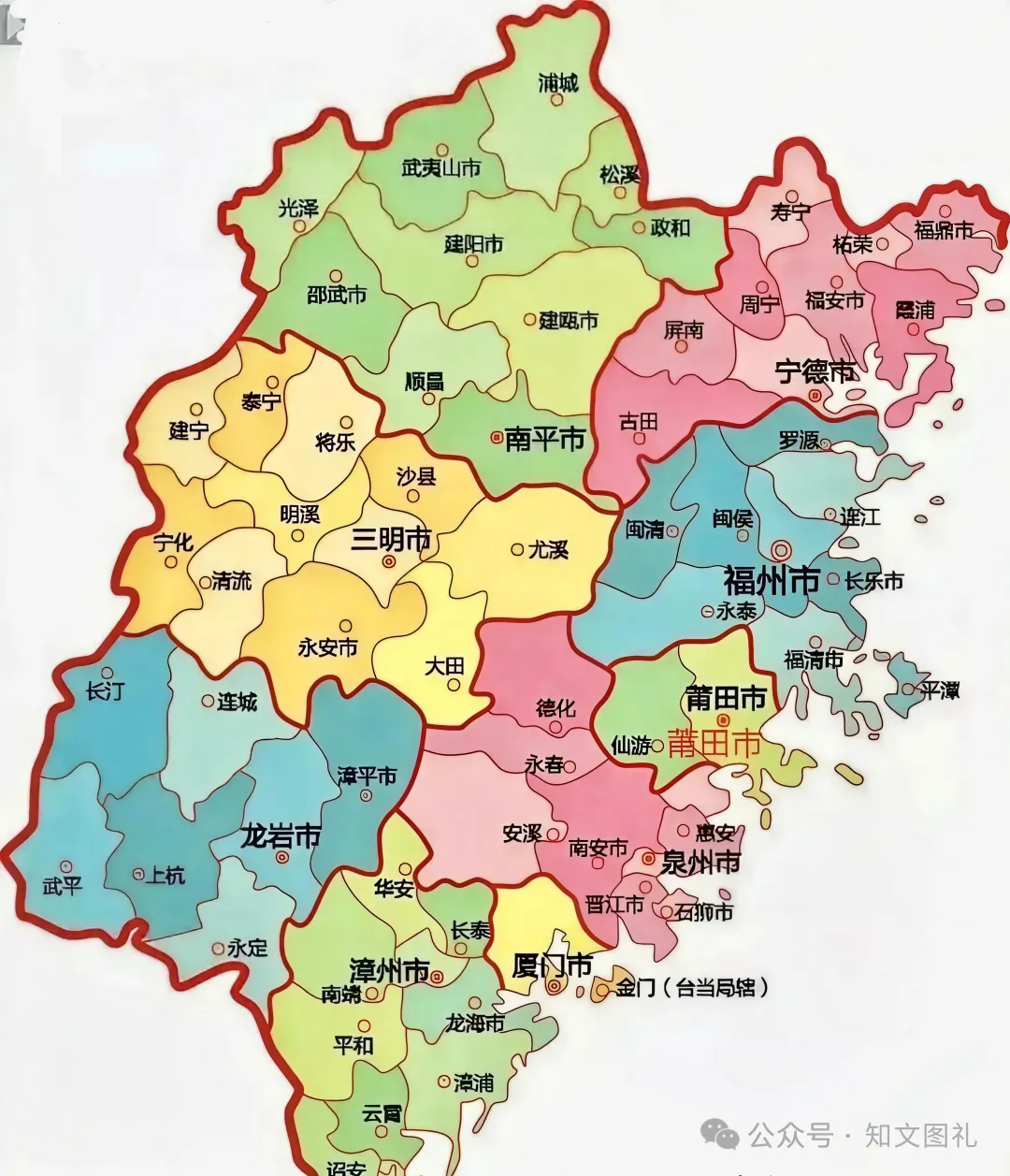

福建"八山一水一分田"的地形特点是导致区域发展不平衡的自然基础。全省90%的面积为山地丘陵,平原主要分布在沿海地区。

这种地理格局直接决定了人口分布和经济活动空间。沿海的福州、莆田、泉州、厦门、漳州五市集中了全省近70%的人口和超过80%的经济总量。

而内陆的南平、三明、龙岩三市面积占全省40%,经济总量却不足全省20%。宁德市虽然拥有海岸线,但受地形限制,发展水平仍远低于其他沿海城市。

交通条件进一步加剧了这种差距。沿海地区高速公路、铁路网密集,而山区县市直到近年来才陆续通高速,部分偏远乡村交通仍十分不便。

三 历史政策与开放时序的影响

改革开放初期,福建因面对台湾的特殊地理位置,未能进入首批开放地区。1979年,中央同时批准广东、福建在对外经济活动中实行特殊政策,但实际发展重点在广东。

1980年代设立的四个经济特区中,福建虽拥有厦门特区,但规模远小于深圳特区。加之当时台海局势尚未缓和,福建获得的投资和政策支持相对有限。

1990年代后,随着台海局势缓和,福建沿海地区开始快速发展。特别是1994年厦门获得计划单列市地位,2001年福州、厦门、泉州、漳州、莆田等沿海地区被纳入"海峡西岸经济区"。

而内陆山区直到2000年后才迎来真正发展机遇,比沿海地区晚了近20年。这种时序差进一步拉大了区域间的发展差距。

四、 产业结构的区域差异

福建沿海与内陆的产业结构存在显著差异,这也是造成发展差距的重要原因。

沿海地区形成了现代产业体系:泉州以纺织鞋服、建材家居为主,拥有安踏、特步、恒安等知名企业;厦门重点发展电子信息、金融服务、航运物流;福州培育了电子信息、智能制造等产业集群。

相比之下,内陆山区仍以传统农业和资源型工业为主。南平、三明的林业和农业占比较高,龙岩虽有一定规模的机械工业和矿业,但整体产业层次不高。

创新资源的分布也不均衡。福建全省85%以上的高新技术企业集中在福厦泉沿海地区,研发投入占比超过90%,而内陆山区创新能力明显不足。

五、 华侨资源的分布不均

福建是著名侨乡,1580万闽籍华侨华人遍布全球188个国家和地区。但华侨资源的分布极不均衡,这进一步加剧了区域发展差距。

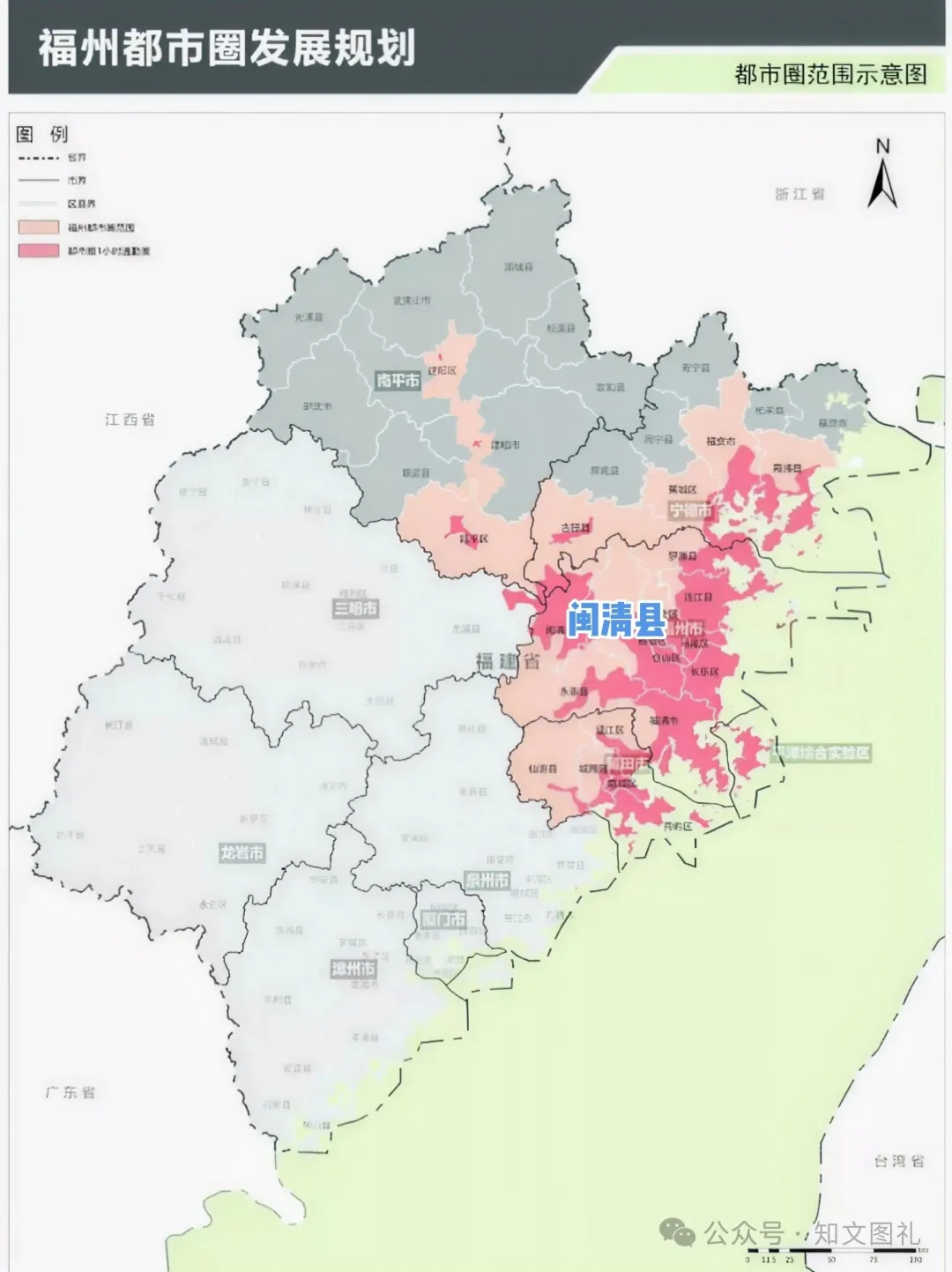

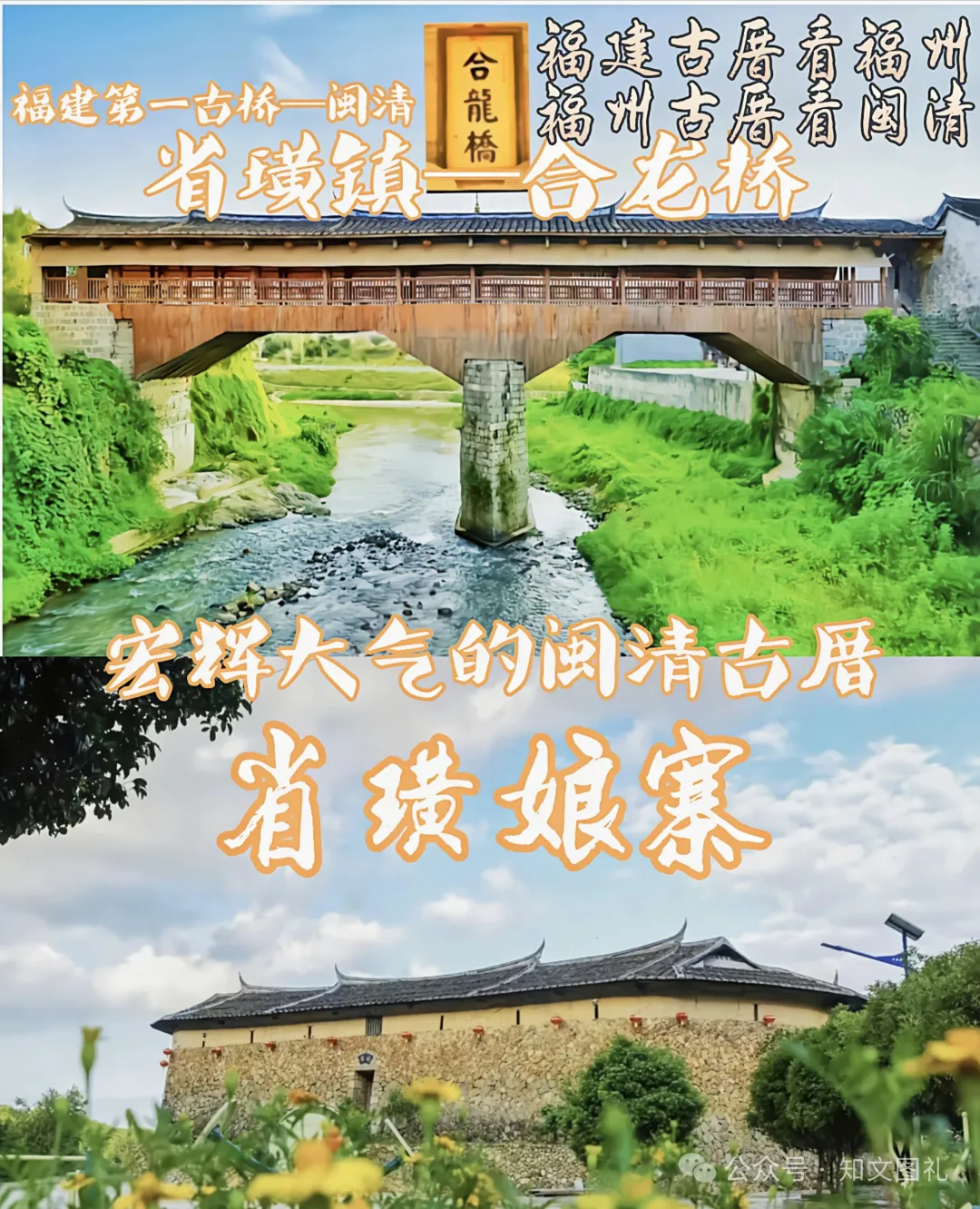

泉州(包括现在的泉州市和莆田市)是福建最大侨乡,闽籍华侨华人中约60% 祖籍泉州。福州(包括现在的福州市和平潭综合实验区以及闽清县(主要为马来西亚诗巫)约占20%,厦门、漳州各占约6%。

而内陆的南平、三明、龙岩等山区市华侨数量很少,获得的侨资投资自然也有限。改革开放以来,福建实际利用外资中约70%为侨资,其中绝大部分流向沿海侨乡。

华侨不仅带来资金,还带回先进技术、管理经验和国际商业网络,这对沿海地区发展起到了巨大推动作用,而内陆山区则难以享受这种红利。

六、 感知差异的信息源影响

人们对福建富裕或落后的不同感知,也与信息获取渠道和接触面有关。

媒体聚焦点:厦门作为经济特区和旅游城市,媒体曝光度远高于山区县市。鼓浪屿、曾厝垵、环岛路等景点形象深入人心,而山区乡村很少进入大众视野。

人口流动方向:福建山区大量人口流向沿海城市和外地,外地人接触的多是成功的福建商人(如闽南鞋服企业家、沙县小吃业主),而很少接触到留守山区的贫困人口。

商业网络分布:福建商业网络遍布全国,但以外向型为主。内部差异被外部成功所掩盖,导致"福建人都很富裕"的外部印象。

七、 共同富裕的新探索

近年来,福建正在努力缩小区域发展差距,探索共同富裕路径。

基础设施互联互通:加快铁路、高速公路建设,打通沿海与山区的交通脉络。福州至南宁高铁、厦门至成都高速等大通道建设,正改变山区的区位条件。

产业协作与转移:推动沿海劳动密集型产业向山区梯度转移,建立"沿海研发+山区制造"的协作模式。如宁德时代在屏南县的电池生产基地,带动了当地发展。

生态补偿机制:建立流域生态补偿机制,下游沿海地区补偿上游山区为生态环境保护作出的贡献。闽江、九龙江等流域补偿机制已初步建立。

乡村振兴战略:重点支持山区特色农业发展、乡村旅游开发和传统文化保护,龙岩的古田会议遗址、三明的泰宁世界地质公园等正成为新增长点。

福建的富裕与落后,恰如中国发展的一个微观缩影。这个位于东南沿海的省份,既有着堪比发达经济体的现代化都市圈,也有着仍需扶持的欠发达山区。

不同人眼中的福建之所以截然不同,是因为他们看到了这个复杂经济体的不同侧面。沿海的繁荣是真实的,山区的困难也是真实的,两者共同构成了完整的福建图景。