如果只看战绩,《率土之滨》是一场关于资源、兵力与城池的争夺战,游戏的胜负无非是哪支同盟拿下洛阳,哪位主公戴上王冠。但如果把镜头拉远,你会发现,在这片十三州地图上真正被记住的,往往不是谁赢了赛季,而是两个大字——文化。

看谁写出了那篇让人拍案叫绝的檄文,谁设计出一套让全服玩家熬夜刷题的考卷,谁用物理学原理解释了一场看似普通的资源争夺战。

你见过被国家图书馆收藏的“吵架记录”吗?

不是小说,不是专著,而是一篇玩家在《率土之滨》里写的讨伐檄文。几年前,它被装进国家图书馆的展柜,与《后汉书》《魏文帝集》并列展出。在那一刻,没人再好意思说“打游戏能有什么出息”,就因为《率土之滨》这群玩家,早就用文言文把独属于SLG的文人风骨,刻进了文化的序列,上了央视的特写。

值得一提,这种将学术思注入游戏,从玩SLG到玩游戏的现象并非孤例。

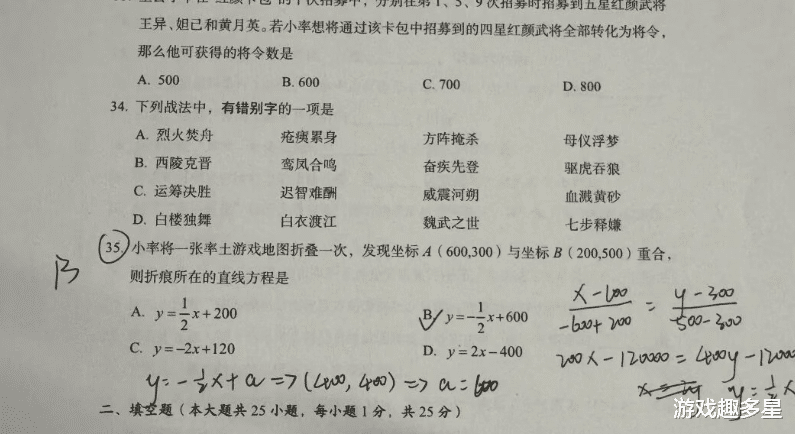

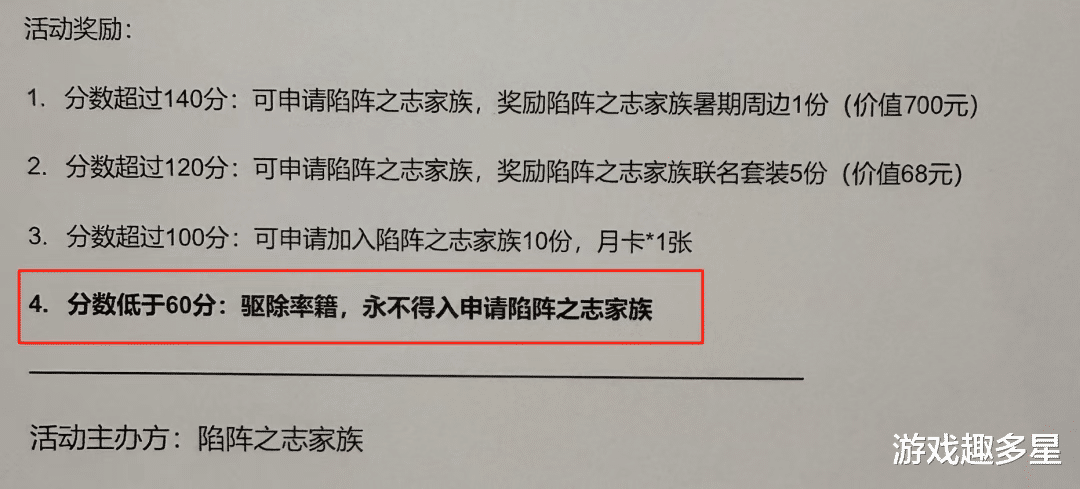

在另一个角落,家族【陷阵之志】则用另一种方式拉高SLG玩家的“平均文化素质”。他们不看战力、不看充值,新人想进族?先考试。每年一套《率土高考卷》,题目涵盖三国官制、战役细节、地理沿革,不考你会不会搭配战法,而是问“建安二十四年荆州局势如何演变”“诸葛亮北伐为何屡次缺粮”“从许都到宛城的最优行军路线是哪条”。更有甚者,还需计算部队补给消耗与行军时间差。

最狠的是,60分以下直接拒绝,且永不录用;高分者不仅优先录取,还能获得月卡和周边奖励。

这不是什么搞笑段子,而是实打实的筛选机制。因为【陷阵之志】要的不是能打的“工具人”,而是真正懂三国逻辑、能共同构建话语体系的同道。在他们家族里,懂历史、讲逻辑,比“肝”时间更重要。

如果说“高考式”筛选是群体文化的体现,那么南京大学物理博士【百川丨记忆】的操作,则把知识的应用推向了实战前沿。

【百川丨记忆】在【命中注定】同盟中负责战略统筹,制定同盟备战、作战的一些方略与计划。但这位大神的作战方案并不是Excel排期表,而是一篇融合物理学原理的战术分析。他用“熵增原理”解释开区混乱:资源争夺如同孤立系统,无序竞争必然导致战力损耗,因此必须推行“熵减管理”,通过规则明确分工,降低内耗。

进入跨州阶段后,他又引入“量子纠缠”概念,构建“量子化同盟”模型,强调盟友间利益深度绑定,一动俱动。这套理论不止停留在纸面,他还组织了一场全员参与的“答辩会”,从原理到执行层层拆解。

虽然在游戏中,【命中注定】未能拿到最终的征服,但整个同盟的协作效率却被广泛认可,连盟主【刀刀】都打心底地佩服:我们输在结果,赢在过程。

这些看似“离经叛道”的行为,实则与游戏本身的走向高度契合。《率土之滨》早就不满足于做一款策略游戏。

在这几年,它与国家图书馆合作,将馆藏《八阵图》还原为赛季地图,连迷雾与天气系统都参照古籍推演;又与北大历史学系联动,挖掘《华阳国志》《水经注》中的冷门人物与地理细节,植入玩法,大力推行“率土之滨人物考”,引导玩家主动去关注每一位三国人物跌宕的生平。

说白了,在《率土之滨》的玩家生态中,知识本身就是战斗力。

在这里,懂历史、会表达、能写檄文的人,能像三国时期的卧龙凤雏一样,帮助同盟掌握战场上的话语主导权,用计谋、知识、文化左右一场或者一整个赛季的胜负,即便最终落败也会成为一颗璀璨的星,被人铭记、称赞。