睾酮是男性生殖健康的 “核心激素”,不仅关系到性欲和体力,更直接影响精子的生成与活力。临床数据显示,成年男性睾酮正常范围约为9.45-37.45nmol/L(不同医院试剂略有差异),当水平持续低于 12nmol/L 时,精子活力(前向运动比例)下降的风险会增加 35%,还可能伴随精子浓度降低,间接延长备孕时间。但并非所有低于 12nmol/L 的情况都需医疗干预,通过 “生活方式调整 + 精准医学干预”,多数人能将睾酮水平与精子质量恢复至理想范围。

一、先明确:睾酮如何影响男性生育力?3 个核心作用

睾酮由睾丸间质细胞分泌,是精子生成与成熟的 “关键动力”,其对生育力的影响主要体现在 3 个层面:

1. 直接促进精子生成:激活 “生精工厂”

睾丸中的 “生精小管” 是精子生成的场所,而睾酮能通过以下方式激活这一过程:

结合生精细胞上的睾酮受体,启动精子生成的 “基因程序”,促进精原细胞分化为成熟精子;

维持生精小管内 “支持细胞” 的功能(支持细胞为精子提供营养和保护),若睾酮不足,支持细胞功能会衰退,导致精子发育受阻。

临床观察发现:睾酮水平从 15nmol/L 降至 9nmol/L 的男性,精子生成速度会下降 40%,成熟精子数量减少 30%。

2. 维持精子活力:让精子 “跑得动”

精子活力(前向运动能力)依赖睾酮维持的 “精液微环境”:

睾酮能调节前列腺、精囊腺分泌的精液成分(如果糖、前列腺素),这些成分是精子的 “能量来源”,能帮助精子在女性生殖道内持续游动;

当睾酮低于 12nmol/L 时,精液中果糖含量会降低 15%-20%,精子因 “能量不足” 导致前向运动比例下降,可能从正常的 45% 降至 30% 以下(弱精症范围)。3. 间接保障同房频率:维持正常性欲

睾酮不足会导致男性性欲减退、勃起功能下降,间接减少同房频率 —— 即使精子质量尚可,若每月同房次数少于 4 次,也会错过排卵期,降低受孕概率。临床中,约 28% 睾酮低于 10nmol/L 的男性,因性欲问题导致备孕超过 1 年未孕。

二、关键判断:睾酮低于 12nmol/L,是否一定影响生育?看 2 个维度

并非所有睾酮低于 12nmol/L 的男性都会出现生育问题,需结合 “精液分析结果” 和 “症状持续时间” 综合判断,避免过度焦虑:

1. 维度 1:看精液分析是否正常

若睾酮在 10-12nmol/L 之间,但精液分析显示 “前向运动精子比例≥32%、精子浓度≥1500 万 /ml”,说明当前睾酮水平仍能满足精子生成需求,无需特殊干预,只需定期监测即可。

例:32 岁男性睾酮 11.5nmol/L,精液分析显示前向运动比例 38%、浓度 2000 万 /ml,无其他症状,自然备孕 3 个月后成功受孕 —— 这类情况属于 “睾酮偏低但未影响生育功能”,无需过度处理。

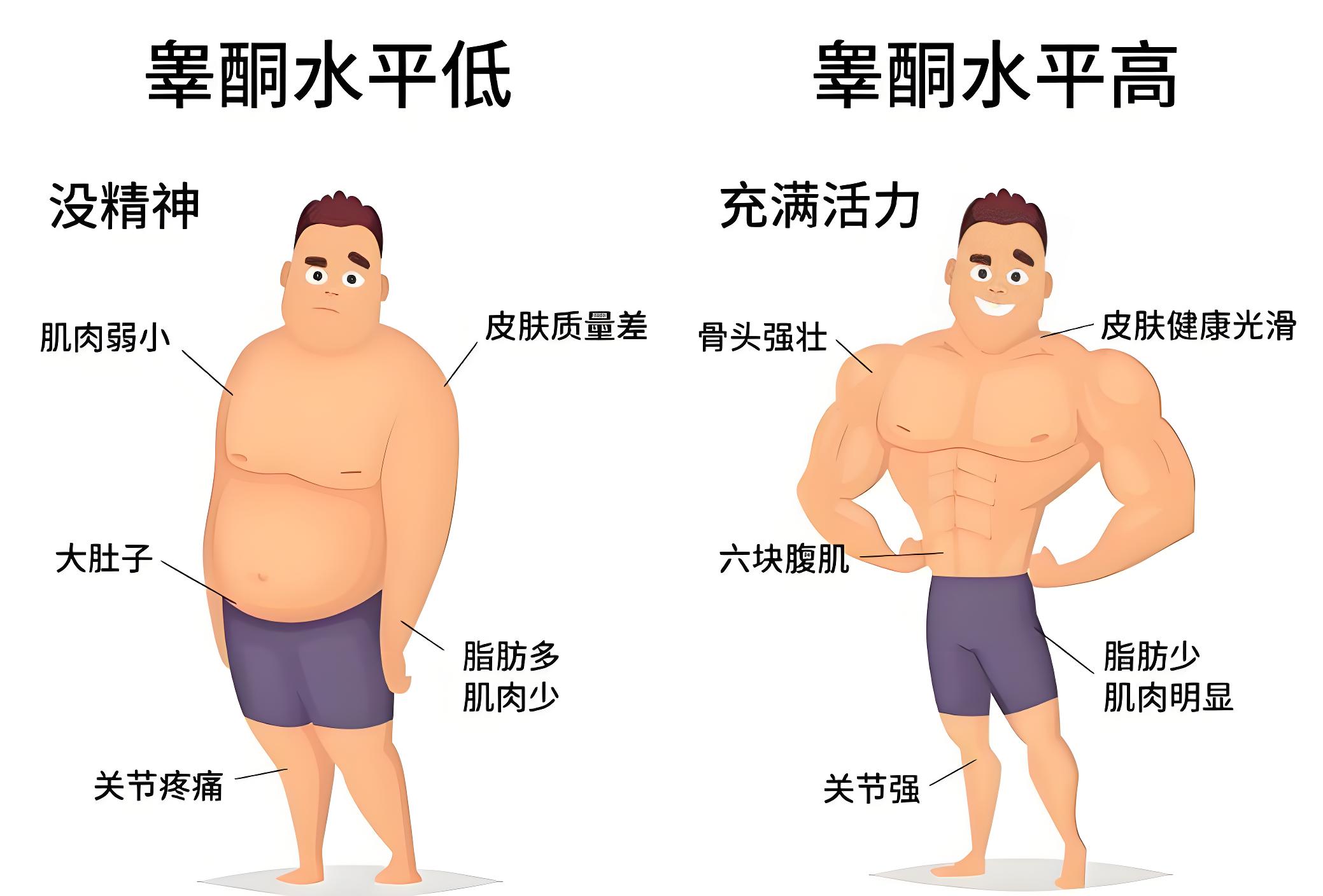

2. 维度 2:看是否伴随 “低睾酮症状”

若睾酮低于 12nmol/L,且同时出现以下 2 种及以上症状,需警惕对生育力的影响:

性欲明显减退(近 3 个月同房意愿下降 50% 以上);

早晨勃起次数减少(每周少于 3 次);

体力下降(易疲劳、运动耐力降低);

精液量减少(每次射精量从 2-5ml 降至 1ml 以下)。

若症状持续超过 3 个月,且精液分析显示精子活力 / 浓度异常,需及时就医排查原因(如精索静脉曲张、甲状腺功能异常、垂体疾病等)。

三、科学提升:2 个核心方法,安全改善睾酮水平与精子质量

针对睾酮低于 12nmol/L 的情况,优先通过 “生活方式调整” 干预,若 3-6 个月无改善,再在医生指导下进行 “医学干预”,避免自行用药。

方法 1:生活方式调整 ——3 个关键习惯,激活睾酮分泌

生活方式对睾酮的影响占比达 60%,通过以下 3 个可落地的习惯,多数人能将睾酮提升 1-3nmol/L,同时改善精子活力:

(1)规律力量训练:每周 3 次,重点练 “大肌群”

睾酮分泌与肌肉量正相关,力量训练能通过 “肌肉刺激” 促进睾酮合成,推荐:

核心动作:深蹲、硬拉、卧推、划船(这些动作能同时锻炼腿部、背部、胸部等大肌群,刺激睾酮分泌的效果最强);

训练频率:每周 3 次,每次 40-50 分钟(如周一练下肢、周三练上肢、周五练全身),避免过度训练(每天训练会导致皮质醇升高,反而抑制睾酮);

强度控制:选择能完成 8-12 次 / 组的重量(如深蹲用自身体重的 60%-70%),每组间休息 60-90 秒,保证训练强度但不疲劳。

临床研究显示:坚持 3 个月规律力量训练的男性,睾酮水平平均提升 18%,精子前向运动比例提升 12%。

(2)优化饮食:补充 3 类 “睾酮友好营养素”

饮食调整的核心是 “减少反式脂肪摄入,补充睾酮合成必需的营养素”,具体:

补充锌元素:锌是睾酮合成的 “关键原料”,缺乏会导致睾酮分泌减少。每天摄入 12-15mg 锌(约等于 100g 生蚝 / 200g 瘦牛肉 / 30g 南瓜子的含量),避免过量(超过 40mg / 天可能影响其他矿物质吸收);

摄入优质蛋白:蛋白质中的氨基酸(如亮氨酸)能促进肌肉合成,间接提升睾酮。每天按 “体重(kg)×1.2-1.5g” 摄入(如 70kg 男性每天吃 84-105g 蛋白,约等于 3 个鸡蛋 + 200g 鸡胸肉 + 200g 豆腐);

限制精制糖与反式脂肪:奶茶、蛋糕中的精制糖会升高胰岛素,抑制睾酮分泌;油炸食品中的反式脂肪会损伤睾丸间质细胞,降低睾酮合成能力。建议每周精制糖摄入不超过 25g(约等于 1 杯奶茶的量),反式脂肪尽量避免。

(3)改善睡眠:保证 “7-8 小时深睡眠”,不熬夜

睾酮主要在夜间深睡眠阶段分泌(凌晨 2-4 点是分泌高峰),睡眠不足或质量差会直接抑制分泌:

固定作息:每天 23 点前入睡,避免熬夜(凌晨 1 点后入睡,第二天睾酮水平会降低 10%-15%);

提升睡眠质量:睡前 1 小时不碰手机(蓝光会抑制褪黑素,影响深睡眠),可听白噪音(如雨声、海浪声),卧室温度控制在 20-22℃(温度过高会影响睡眠深度)。

方法 2:医学干预 —— 仅适用于 “生活方式调整无效” 的情况,需医生指导

若通过 3-6 个月生活方式调整后,睾酮仍低于 12nmol/L,且精液分析异常,需在生殖科或内分泌科医生指导下进行医学干预,核心方式有 2 种:

(1)针对性治疗原发病:解决 “睾酮低的根源”

很多时候,睾酮低是其他疾病导致的 “结果”,而非 “原因”,需先排查并治疗原发病:

精索静脉曲张:重度曲张会导致睾丸温度升高、血液回流异常,抑制睾酮分泌,需通过手术(如显微镜下精索静脉结扎术)改善,术后 3-6 个月睾酮水平可提升 20%-30%;

甲状腺功能异常:甲减(甲状腺激素过低)会影响垂体功能,导致促黄体生成素(LH)分泌减少,间接降低睾酮,需遵医嘱补充左甲状腺素,待甲状腺功能正常后,睾酮会逐步恢复;

垂体微腺瘤:垂体肿瘤会影响促性腺激素分泌,导致 “继发性性腺功能减退”,需通过药物或手术治疗肿瘤,恢复激素分泌节律。

(2)短期补充睾酮制剂:严格控制剂量与疗程

仅在 “原发性性腺功能减退”(如睾丸发育不良、先天性睾酮合成障碍)或 “生活方式调整 + 原发病治疗无效” 时,才考虑短期补充睾酮制剂,且必须满足 2 个条件:

严格遵医嘱:常用制剂有凝胶(如十一酸睾酮凝胶)、注射剂(如庚酸睾酮),剂量需根据睾酮水平调整(如每周注射 250mg,或每天涂抹 5g 凝胶),避免自行加量(过量会抑制自身睾酮分泌,还可能导致前列腺增生、痤疮等副作用);

定期监测:补充期间每 1-2 个月查 1 次睾酮水平,达到 15-20nmol/L 后需调整剂量,同时监测精液分析(避免补充过量影响精子生成),备孕期间通常不建议长期补充(一般疗程不超过 3 个月)。

四、误区澄清:2 个关于 “睾酮与生育力” 的常见错误认知

1. 误区:“睾酮越高越好,补充越多对精子越有利”

真相:睾酮过高(超过 37.45nmol/L)会通过 “负反馈机制” 抑制垂体分泌促性腺激素(FSH、LH),反而抑制精子生成,导致精子浓度下降。临床中,因自行服用睾酮补充剂导致 “高睾酮性少精症” 的案例,占男性不育门诊的 8%。

2. 误区:“睾酮低于 12nmol/L,只能做试管,自然受孕没希望”

真相:多数睾酮低于 12nmol/L 的男性,通过生活方式调整或针对性治疗原发病,睾酮能恢复至 12-15nmol/L,精子活力也会同步改善,自然受孕概率与正常男性差异不大。仅当睾酮持续低于 8nmol/L 且伴随严重少弱精(前向运动比例<10%)时,才需考虑试管辅助生殖。

五、总结:睾酮水平与生育力的核心逻辑 ——“适度即最佳,精准干预是关键”

睾酮并非 “越高越利于生育”,维持在 15-25nmol/L 是兼顾精子质量与身体机能的理想范围。当水平低于 12nmol/L 时,无需恐慌,先结合精液分析和症状判断是否 “真的影响生育”,再优先通过 “力量训练、饮食优化、睡眠改善” 等生活方式调整,必要时在医生指导下治疗原发病或短期补充睾酮。

记住:男性生育力是 “多因素作用的结果”,睾酮只是其中一环,避免过度关注单一指标,结合整体健康状态调整,才能更高效地备孕。