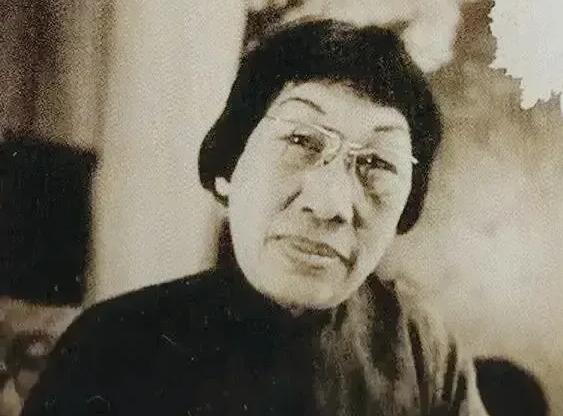

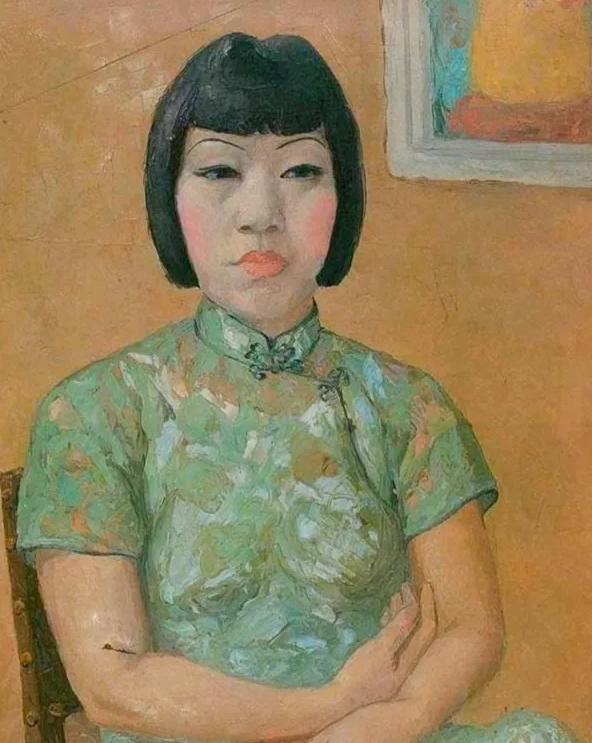

1909年,14岁的女孩被舅舅带到怡春院。 那双攥着粗布衣角的手在发抖,她看见朱漆大门上"怡春院"三个字被雨水泡得发胀,像极了舅舅赌输后铁青的脸。 这年冬天芜湖的雪下得特别大,码头边的红灯笼在风雪里摇晃,把她的影子拉得又细又长。 怡春院的鸨母捏着她的下巴左看右看,最后往地上啐了口唾沫。 "塌鼻子宽嘴唇,哪点像吃这碗饭的?"女孩突然跪下去,膝盖砸在青石板上的声音让周围的龟奴都静了静。 "求您留下我,"她的声音比檐角的冰棱还脆,"我会识字会记账,还能学唱曲。 "后来才知道,鸨母留下她不是心软,是那年头会写字的雏妓能多接几笔账房的活。 每天天不亮就得起来擦桌子,账本上的墨迹总晕开成小团乌云。 有次给客人倒茶时瞥见案头的《芥子园画谱》,她趁人不注意偷偷摸了摸封面,指尖被烫金书名硌得发疼。 夜里就着油灯在废账本背面画花,被杂役发现时,那些歪斜的牡丹已经爬满了纸页。 "癞蛤蟆想学天鹅画"的嘲笑声里,她把碎纸片一片片捡起来塞进袖管。 1913年春天来得很突然。 穿长衫的男人站在院里看她记账,钢笔在纸上划过的沙沙声让她想起父亲生前教她写字的样子。 后来才知道这是新任芜湖海关监督潘赞化,他盯着账本边角的梅花图看了半晌,突然问"想不想正经学画画"。 赎身那天鸨母叉着腰数银元,阳光从窗棂漏下来,在她新裁的蓝布衫上织出细碎的网。 上海美术专科学校的青砖楼让她头晕目眩。 作为首批女学生,画人体模特时总有人在背后指指点点。 她把画布绷得紧紧的,颜料调得又稠又重,自画像里的眼睛总是亮亮的,带着怡春院雪地里那种倔强的光。 1921年《申报》报道她的画展时,特意提了句"笔锋如刀,划破脂粉气"。 站在展厅角落,她摸着口袋里潘赞化寄来的信,信纸边角被磨得卷了毛边。 巴黎的风比芜湖的雪还冷。 1925年站在国立美术学院门口,手里的《招生简章》被吹得哗哗响。 展厅里《劫后余生》的金奖证书在灯光下泛着光,她却盯着画里那片黄山云雾发呆。 1977年蒙帕纳斯的公寓里,她把最后一幅画挂在墙上。 画布上是芜湖码头的红灯笼,雪粒子打在灯笼上的声音,和68年前那个夜晚一模一样。 遗嘱里写着"所有作品送回中国",钢笔尖在纸上顿了顿,洇出个小小的墨点,像极了账本上晕开的那团乌云。 如今安徽博物院的玻璃柜里,那本磨破的《芥子园画谱》总在恒温恒湿的灯光下,守着两千多张跨越山海的画布。