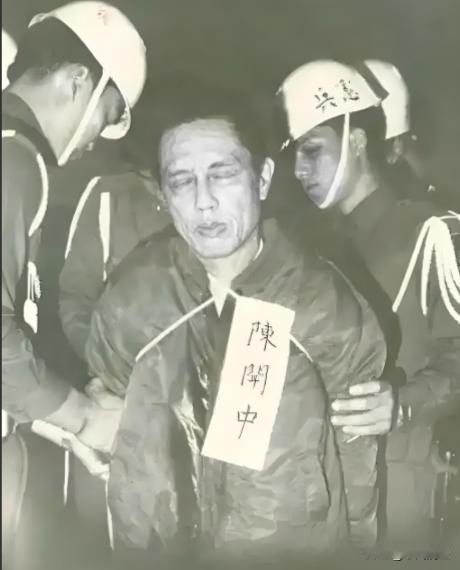

1949年,金门战役失败后,我军团政委陈利华却消失的无影无踪,最终被确诊牺牲,谁料,他竟然利用假身份,潜伏在台湾32年,甚至当上了高官! 在1949年10月的金门古宁头,解放军253团政委陈利华和他的部队困在了孤岛上,三天三夜的血战后,一枚炮弹在他身旁炸开,彻底摧毁了他的容貌。 在俘虏营里,他给自己起了一个新的名字,陈开中,一个为了活下去而诞生的代号,就这样,他被命运强制“流放”。 然而,在台湾的32年里,陈利华用一种极为矛盾的方式,在敌人的心脏地带重建了自己的“专业故乡”。 他那些烂熟于心的政治动员、宣传写作、口才与戏剧天赋,这些纯粹的“红色技能”,竟成了他在国民党政战体系里平步青云的资本。 这无疑是巨大的讽刺,国民党的反共堡垒,成了他延续其“政委”专业生命的舞台,他一路晋升到上校,在台湾娶妻生子,体面的家庭既是保护他的外壳,也是囚禁他灵魂的牢笼,让内心的分裂感愈发深刻。 他真正的“家”,是那32本工作日志,21张秘密绘制的军事地图,还有37封永远无法寄出的家书。 他曾多次借故前往香港,试图与组织接上头,却因为无法证明自己是谁,一次次失望而归。 1981年,退休后的陈利华减少了给同乡战友陈瑞林的报酬,这个他曾经信任的情报小组成员,因敲诈不成,转身就向特务机关告发了他。 被捕和死亡,对他而言却像一个开关,启动了他最终的身份回归,他在遗书里写下:“为民族大义,九死不悔”,这是他发出的第一份“身份声明”。 在台北马场町刑场,61岁的陈利华没有恐惧,他朝着大陆的方向三鞠躬,然后高声唱起了《国际歌》。 在那一刻,“陈开中”死去了,而真正的“陈利华”宣告归来,他的肉体虽死,灵魂的归途却刚刚开始。 1992年,他的儿子将遗书带回大陆;2000年,中央军委正式追认他为隐蔽战线英雄;2014年,故乡梅县的烈士陵园为他立起一座碑,碑文上刻着:“客家人之脊梁,共和国之基石”。 信息来源: 《解放战争回忆录·东南战场卷》 《陈利华案纪实》 《海漩:兵进金门全景纪实》