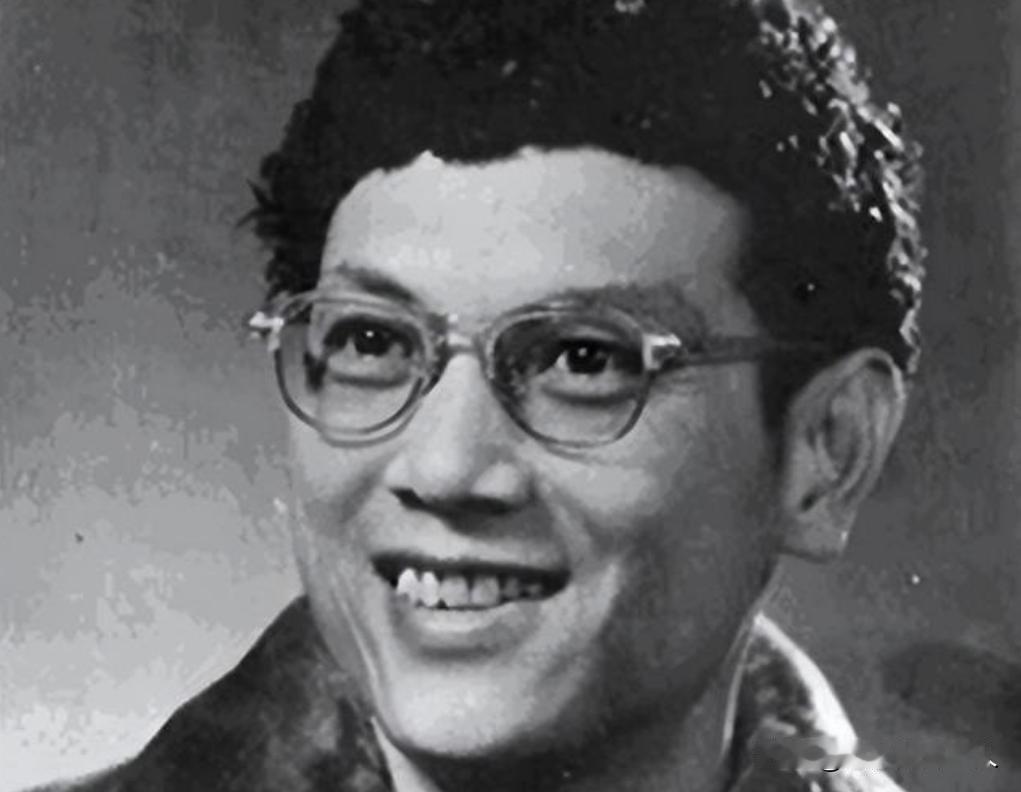

1980年,失踪已久的彭加木“现身”美国,华国锋严令三军:不惜一切找到他 主要信源:(新浪——彭加木遗体发现地有多具干尸 离水源3公里) 1980年6月17日正午,罗布泊腹地的热浪扭曲了地平线。 中国科学院新疆分院综合科考队的营地静得可怕,只有帐篷在干热风中发出单调的拍打声。 队员小李第三次查看水桶,发现水位又下降了一指,这个发现让他喉结不自主地滚动了一下。 五十五岁的彭加木蹲在营地边缘,用地质锤轻轻敲击着龟裂的盐壳。 他摘下眼镜擦拭时,镜架上掉落的螺丝在沙地上滚了几圈,消失在一块风蚀岩后面。 科考队原计划用二十天完成罗布泊东部勘测,但突如其来的沙暴打乱了行程。 他们携带的汽油消耗速度超出预期,更致命的是储水罐出现渗漏。 尽管队员们已经严格控制用水,每天每人只能分到半壶水,但水资源还是以惊人的速度减少。 六月十六日深夜,彭加木在煤油灯下重新计算了剩余物资。 他的笔记本上密密麻麻写满了数据,最后一行用红笔圈出: "预计维持时间:48小时"。 这个结果让他久久沉默,手指无意识地在桌面上敲击着,那是他思考时的习惯动作。 次日清晨,通讯员终于通过无线电与指挥部取得联系。 收到同意空投物资的回复后,营地短暂地活跃起来。 但彭加木却独自走到营地东侧,站在那里眺望了整整一个小时。 返回时,他军装口袋鼓鼓囊囊的,后来人们才发现里面装着一本地质图册和罗盘。 上午十点三十分,炊事员老刘看见彭加木往东走去,背影在热浪中微微晃动。 老刘当时以为队长只是例行巡查,还特意提醒他带上水壶。 但彭加木只是摆摆手,继续向前走去。这个画面成为老刘余生中最常回忆起的场景。 三小时后,队员在彭加木的行军床上发现了一张纸条。 纸条压在他的眼镜盒下,字迹略显潦草:"我往东去找水井。彭 17/6 10:30" 。 最奇怪的是,彭加木带走了地质样本袋,却留下了随身多年的军用水壶。 搜救工作立即展开。 在最初七十二小时的黄金救援期,解放军出动了三架直升机,以营地为中心进行扇形搜索。 七月二日,搜救队在距营地五公里处发现了一组脚印,旁边散落着几颗水果糖——这是科考队配发的补给品。 但脚印在硬盐壳地带突然中断,仿佛主人凭空消失。 与此同时,海外媒体开始传播各种传言。 最引人注目的是香港《中报》的报道,称有留学生在华盛顿一家中餐馆目睹彭加木与西方学者交谈。 该报道迅速引发关注,但经调查发现,所谓目击者"周光磊"查无此人,报道中提及的餐馆也在三年前就已歇业。 彭加木的家人坚决否认这些传言。其子彭海展示了一份父亲的手稿,上面清楚地写着: "罗布泊研究关系西北生态安全,此生当以全力赴之。" 手稿的落款日期是1980年4月12日,距考察出发仅一个多月。 事实上,彭加木的身体状况根本不允许长途跋涉。 1957年罹患恶性肿瘤后,他常年需要药物维持。 最后一次体检报告显示,他的肝功能指标异常,医生明确建议避免高强度野外工作。 但彭加木坚持亲自带队,在出发前的动员会上说: "罗布泊的每一寸土地都值得用生命去探索。" 科考队员后来回忆,彭加木在途中经常偷偷服药。 有次小张撞见他吞药,彭加木却笑着说这是维生素片。 在穿越库鲁克塔格山时,他曾因体力不支险些坠落,幸好被队员及时拉住。 彭加木失踪后,科考队在他的行李箱中发现了一本厚厚的笔记。 里面不仅记录了前两次罗布泊考察的详细数据,还手绘了二十多幅地质剖面图。 最令人动容的是最后一页写着: "若得此身长报国,何须生入玉门关。" 这场失踪事件引发了中国科学史上最大规模的野外搜救。 持续三个月的搜救行动覆盖了罗布泊核心区域,出动人员达两千余人次,但最终只找到了彭加木的一本工作手册和半包香烟。 2005年,罗布泊发现一具干尸的消息再次引发关注。 经鉴定,这具干尸属于一位四十岁左右的男性,死亡时间在十年以内,与彭加木的情况不符。 2016年的又一次发现同样令人失望,DNA检测结果显示遗骸属于一位当地牧民。 如今,在罗布泊边缘的雅丹地貌区,立着一块简单的石碑,上面刻着彭加木的名字和生卒年月。 每年科考队经过时,都会在此停留片刻。风沙不断侵蚀着石碑表面,但那个名字却深深烙印在中国科学史的记忆中。 彭加木的失踪成为一个时代的谜题。 有人推测他可能发现了重要遗址,有人则认为他遭遇了突发沙暴。 但无论如何,这位科学家用生命践行了自己"扎根边疆"的誓言,在茫茫戈壁上画下了一个永恒的问号。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!