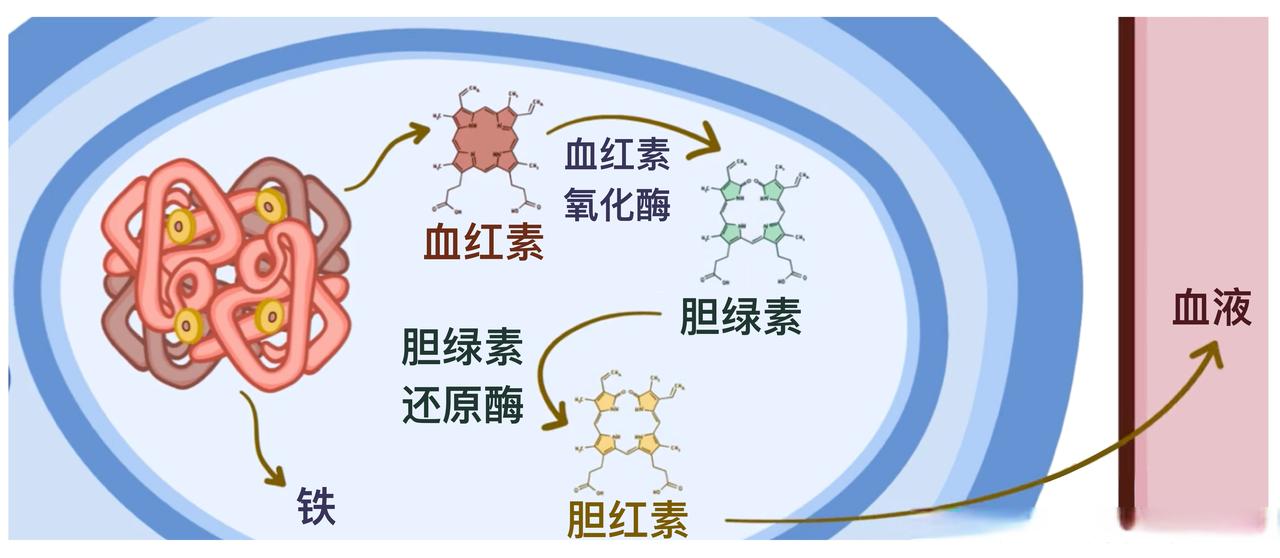

能不能长寿,先查胆红素!医生:65岁后,胆红素尽量别超这个值 很多人每年体检,接过报告先翻血压、血脂、血糖那几栏,看到箭头不朝上就松口气,胆红素那一行要么扫都不扫,要么看了也记不住,总觉得这是和 “黄疸” 挂钩的指标,没黄眼睛就不用管。 还有人觉得年纪大了,只要没疼没痒,查不查这些 “冷门” 指标都一样,甚至有人把胆红素和 “毒素” 画等号,以为越低越好,这些想法其实都藏着健康隐患。 其实胆红素不是 “坏东西”,它是肝脏帮红细胞 “退休” 后处理出来的产物,更像身体里的 “抗氧化小能手”—— 能帮着清除血液里会伤害细胞的自由基,保护血管壁不被轻易 “腐蚀”,甚至还能悄悄保护神经细胞,减少衰老带来的认知下降风险。 对 65 岁以上的人来说,身体里的 “零件” 开始慢慢减速,肝脏处理红细胞的效率会下降,血管也比年轻时脆弱,这时候胆红素的数值就成了 “健康晴雨表”。 不是说它能直接决定活多久,但长期稳定在合适范围里,意味着肝脏代谢没出大问题,身体的抗氧化能力也在线,长寿的 “基础分” 就拿到了。 这个关键的数值范围,就是血清总胆红素 3.4-17.1μmol/L。65 岁后尽量别让它超 17.1,哪怕只是高一点点,也别不当回事。这不一定是得了肝炎、胆结石那种急症,更可能是长期的小习惯拖垮了肝脏:比如每天早上都要吃油条配咸菜,油脂和盐分加重肝脏负担。 晚上为了看剧或帮着带孙子熬到 11 点后,肝脏没法在凌晨好好 “修复”;或者总觉得 “年纪大了不用动”,天天窝在沙发上,血液循环变慢,胆红素没法及时被代谢,自然就 “堆” 起来了。 一开始可能没症状,但时间久了,肝脏代谢能力会越来越弱,后续可能出现没力气、吃不下饭的情况,甚至影响血管健康,这些都会悄悄拉低长寿的概率。 想让胆红素稳住,不用搞复杂的养生。首先体检时多停两秒,看看总胆红素的数,只要在 3.4-17.1 之间,就不用瞎担心;要是接近 17,比如到了 15,就先改改吃饭的习惯 —— 把油炸的换成蒸的,每周吃两次清蒸鱼,多煮点西兰花、胡萝卜,这些菜里的膳食纤维和维生素能帮肝脏 “减负”。 然后保证睡眠,晚上 10 点半前躺下,别让肝脏在该休息的时候还 “加班”,毕竟它忙了一天,也需要喘口气。每天出门散 30 分钟步也很重要,不用走太快,慢慢走能促进血液循环,帮肝脏更快把代谢废物运走,胆红素自然不容易超标。 还要纠正一个误区:不是胆红素越低越好。有些老人怕血脂高,连鸡蛋黄都不敢吃,甚至油星子都很少碰,结果胆红素偏低,反而说明身体里的 “抗氧化小能手” 不够,更容易被衰老带来的自由基伤害。 其实每天吃一个鸡蛋,偶尔吃点核桃、杏仁补充优质脂肪,反而能帮肝脏合成足够的胆红素,让它保持在正常范围里。如果数值真的超了 17.1,哪怕没不舒服,也最好隔 3 个月再查一次,排除胆道堵塞、肝脏炎症这些潜在问题,别等小问题拖成大麻烦。 65 岁后追求长寿,不用盯着那些玄乎的养生方法,先把胆红素这个 “小指标” 管好。它就像身体里的 “隐形保镖”,数值正常了,肝脏健康、血管状态、抗氧化能力都有了保障,长寿自然就有了更实在的底气。 毕竟健康从来不是靠 “碰运气”,而是靠平时多留意这些容易被忽略的细节,一点点把生活习惯调对,才能慢慢靠近长寿的目标。