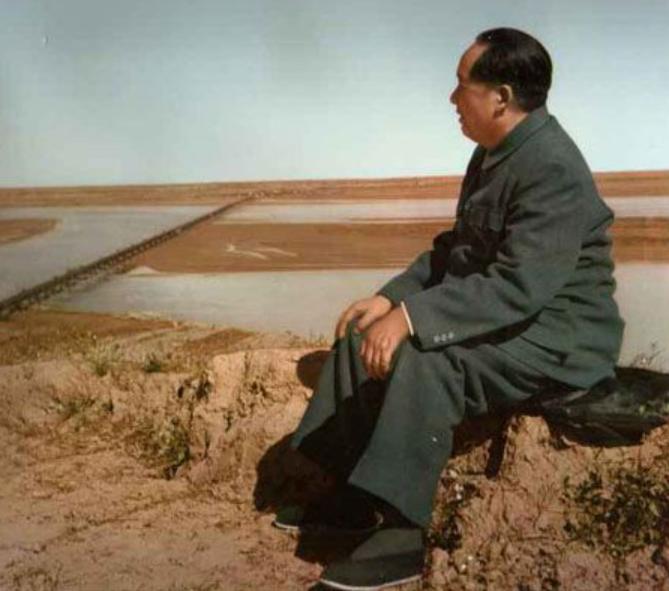

这是毛主席在最艰难的时候指导着千军万马从胜利走向胜利地方延安,一张照片让历史来证明。三人一世界,泪目成双行! 谁都知道,那光不是阳光,是延安的风刮起的尘。 那年,毛主席就在这片尘土上指挥千军万马,从最苦的日子走向胜利。 延安,这座陕北的小城,本来没什么名气,本地人也就三千口。 可自从一九三七年的枪声在卢沟桥炸响,全国的青年就像被点着的火柴,风一吹,全往西北烧去。火车从徐州、汉口、长沙一路载人,车厢挤不下的,就挂在门边、钻在车顶。 日本飞机一来,轰炸声震天,人群趴在铁皮上,脸上全是烟灰。 十七岁的李力群那时在徐州女子师范读书,听二叔说延安由共产党领导,那里没有贵贱,没有人压人,人人都能出力。 她心一横,拿着朱瑞写给林伯渠的介绍信,拉上四个女同学,从徐州上路。 到了西安,烧得浑身滚烫,林伯渠还是笑着接待,给她端水、叮嘱休息。 几天后,她换上八路军的棉衣,戴上五角星,踏上去延安的路。头天走了一百多里,脚都磨烂了,在兵站泡脚疼得哭,她的同伴就唱歌给她打气,一边笑一边走。 那时候的延安,没金银,没铺张,只有信念。 从一九三七年到一九四一年,从西安到延安的八百里路,挤满了人。背着包的、提着锅的、唱着抗日歌的,像一条流动的队伍,一头扎进陕北的黄土沟。 瑞士记者博斯哈德看到后写道,那景象像“另一种朝圣”。是啊,那时候谁去延安,不都是心里有点圣光的?有人从沦陷区逃出来,有人躲在国统区的缝隙里,有人干脆从海外跑回来。 光一九三八年末,西安八路军办事处门口就挤着两万名年轻人,等着批条子去边区。 冼星海、丁玲、邹韬奋都在里头,还有张学良的弟弟张学诗,杨虎城的儿子杨拯民。那时候的青年,有句顺口溜传得很广——“割掉皮肉还有筋,打断骨头还有心,只要还有一口气,也要爬到延安去。”这不是造句,是咬牙说出来的真话。 到了一九四三年,任弼时在会上通报:光知识分子就来了四万多人。一个本来只容得下一万人的小城,硬生生被塞成了全国的心脏。 没电灯,没肉吃,夜里油灯下照的全是想写、想干、想学的年轻人。 毛主席就在这片土地上写下《论持久战》《抗日游击战争的战略问题》,一句句都像铁片子钉在当时的困局上。 他说,日本强是强,但那是野蛮的强,是会被拖垮的。中国弱是弱,可人多、地广、有人心,这仗得打久点,但胜的是我们。那时候的中国人就靠这口气活着。 八路军打的第一仗是平型关。一一五师端掉了日军一千多人,全国都炸了。蒋介石都发来贺电,说“捷报传来,无限欣慰”。阳明堡那边,击毁了二十四架敌机;雁门关伏击战,又是重创一批。 那一年,八路军不到三万,打了一年,长到二十五万。靠的是谁?就是那些从延安走出去的年轻人。短短几个月,学生变干部,读书人变团长。 送他们上前线时,全校合唱:“这是时候了,同学们,该我们走上前线……”歌声里有人笑,有人哭,风一吹,灰尘和泪混在一块儿。 延安是个炼炉。李力群后来进了陕北公学,再到中组部特训班,最后分配到安塞当妇联主任,办识字班、拉妇女上生产线。后来又跟丈夫高岗去东北,创办了东北育才学校,当上第一任校长。再往后几十年,学校的孩子还会在她生日那天去看她。 纪希晨则更苦些,身上只有两块法币,从洛阳出发,爬火车顶去延安。 那天正下雨,他趴在铁皮上,手死死抓着一根铁杆。 进隧道时,前面车头冒出的烟堵满隧洞,呛得他直呕吐。火车停在潼关,被举着刺刀的士兵盘查,一个大兵抓住他往下拽,眼看要完,火车又一声长鸣动了,他才逃过去。 那根塞在裤脚里的介绍信,他说,比命还要紧。到了延安,他进了中央学校,毕业后被派去神府县当抗日救国会主席,带头种地、写通讯、创报纸。 后来当上新华社四川分社社长,再到《人民日报》,一辈子都在写。他说,那股劲,全是延安给的。 那几年延安是真苦。皖南事变后,国民政府断了八路军的饷银,还封锁边区。 粮不够,衣不够,延安人就开荒。一次,雷劈死了延川县代理县长李彩云,一个老农在下面气不过,骂道:“咋不劈老毛!”公安处一听,抓人,说是反革命。 毛主席知道后,听完摇头,说老百姓不是造反,是苦得厉害。于是把公粮任务从二十万担减到十六万担,缺的四万担,让干部上山种去。那个老农也放了。有人说,那是延安最像人情的时刻。 纪律也硬得吓人,黄克功,老红军、抗大第六队队长,逼婚不成,一枪打死了十六岁的女学员刘茜。他求情说立功戴罪,毛主席拍桌子,说:“这样的人不杀,还叫什么共产党!”不多日,延安高等军事法院公开审判,枪决执行。 这一枪打出去,震得整个边区都明白:功劳再大,也得守规矩。 那年边区还颁了《惩治贪污暂行条例》,贪五百元以上,死刑。 那地方穷成那样,连条贪心虫都活不了。 延安的夜,冷。风一过,山头上的灯就抖。 抗大毕业典礼那天,毛主席对学员说:“你们从西安到延安,要走八百里路。”