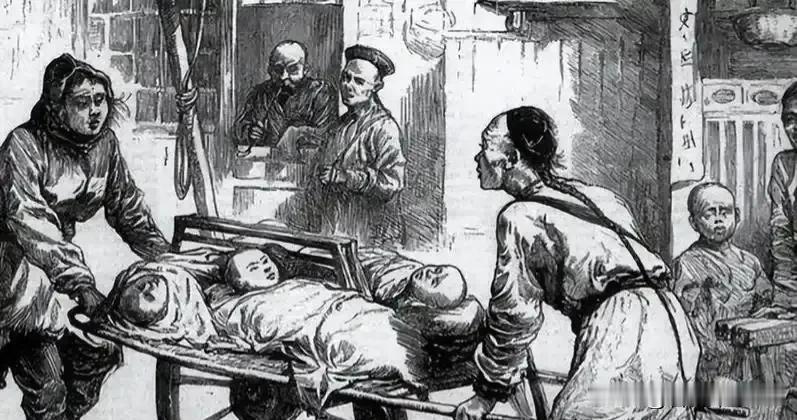

“早揭秘了:平均270年就出现1次小冰河期的大气候,导致中国一个朝代很难突出300年!明朝最惨,小冰河期长达70年! 明朝最后的几十年,天不下雨,地不开裂,庄稼连芽都没冒头。 陕西、山西、河北,一大片黄土地干得像铁。 百姓扛不住,官府也扛不住。 粮仓空了,税照收,人饿疯了,兵也饿疯了。 谁能想到,这70年的小冰河期,不只是气温降了几度那么简单。当时华北地区年均温比现在低2到3度,原本能种两季的小麦,生长期硬生生拉长,到了秋收时要么被早霜冻死,要么因为缺水结不出颗粒。 就连刚从美洲传入没多少年的玉米、番薯,耐旱性强的作物,在持续的干旱和低温里也活不下去——地里的土裂得能塞进拳头,种子埋下去浇不上水,熬到最后全成了干柴似的碎渣。 陕西米脂的王二,原本是个老实巴交的农民,家里三亩地种着粟米,往年收成够吃还能剩点换盐。可从崇祯元年开始,连续三年没下过一场透雨,地里的粟苗刚长到膝盖就全蔫了。 他带着老婆孩子去山里挖草根、剥树皮,后来连观音土都挖光了,小儿子饿得直哭,他只能眼睁睁看着孩子没了气。官府的差役还天天上门催税,说“皇粮国税不能少”,他实在拿不出,差役就把家里唯一的破棉袄搜走了,还踹翻了仅有的一口铁锅。 就是这样的绝境,让他在崇祯元年正月,带着几十个同样活不下去的老乡,抄起锄头杀了催税的差役,成了明末农民起义的第一个火苗。 朝廷不是不知道百姓苦,可后金在东北步步紧逼,萨尔浒之战败了之后,边军的军费缺口像个无底洞。为了凑钱打仗,朝廷接连加征辽饷、练饷、剿饷,这三饷加起来,比平时的赋税还多一倍。 地方官也不敢抗命,上面催得紧,他们就把压力全转嫁给百姓,有的甚至借着收税的名义中饱私囊——赈灾粮运到地方,层层克扣,最后到百姓手里的,可能就只剩一把掺着沙子的糠麸。 有官员在奏疏里写“民有父子相食者”,请求朝廷减免赋税、发粮赈灾,可崇祯帝要么被权臣忽悠说“百姓尚有积蓄”,要么就是叹一句“国库空虚,无能为力”,这些奏疏大多石沉大海。 百姓饿疯了会反抗,士兵饿疯了更可怕。明朝的边军,原本是守着北方防线的主力,可军饷能拖上半年甚至一年不发。冬天里士兵没棉衣穿,冻得手指都蜷不起来,饭都吃不饱,哪还有力气扛枪打仗? 崇祯二年,陕西边军就因为欠饷哗变,上千士兵拿着兵器冲进府库,没找到粮饷就索性投靠了起义军。还有的士兵,白天穿着军装站岗,晚上就偷偷摸进村子抢东西,原本该保护百姓的军队,反倒成了百姓的祸患。 到后来,越来越多的边军哗变,起义军的队伍像滚雪球一样壮大,李自成、张献忠这些首领,手里的兵大多是走投无路的农民和哗变的士兵。 其实小冰河期不是明朝独有的,之前的宋朝、元朝也遭遇过类似的气候波动,但那些朝代要么有更有效的赈灾措施,要么能及时调整赋税政策,扛过了难关。 可明朝后期偏偏赶上政治一团糟——万历皇帝几十年不上朝,朝政被宦官和权臣把持;天启年间魏忠贤专权,东林党和阉党斗得你死我活; 到了崇祯帝,虽然想做事,可刚愎自用,杀了袁崇焕这样的能臣,又频繁更换官员,政策朝令夕改。整个朝廷就像一台生锈的机器,就算知道问题出在哪,也转不动了,更别说应对小冰河期这样的大危机。 有人说明朝亡于小冰河期,可仔细想想,气候只是压垮骆驼的最后一根稻草。如果朝廷能少些党争、多些务实,能把百姓的死活放在心上,能及时减免赋税、整顿吏治,就算有小冰河期,也未必会走到亡国的地步。 毕竟百姓要的不多,只是能有口饭吃、有件衣穿,可连这点需求都满足不了,王朝的崩塌也就成了必然。 一个朝代的兴衰,从来不是单一因素决定的。气候的变化是客观存在的,但应对变化的能力,才真正考验着一个王朝的治理水平。明朝的教训,至今看来仍让人唏嘘——忽略百姓的疾苦,再强大的王朝,也会在困境中慢慢崩塌。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。