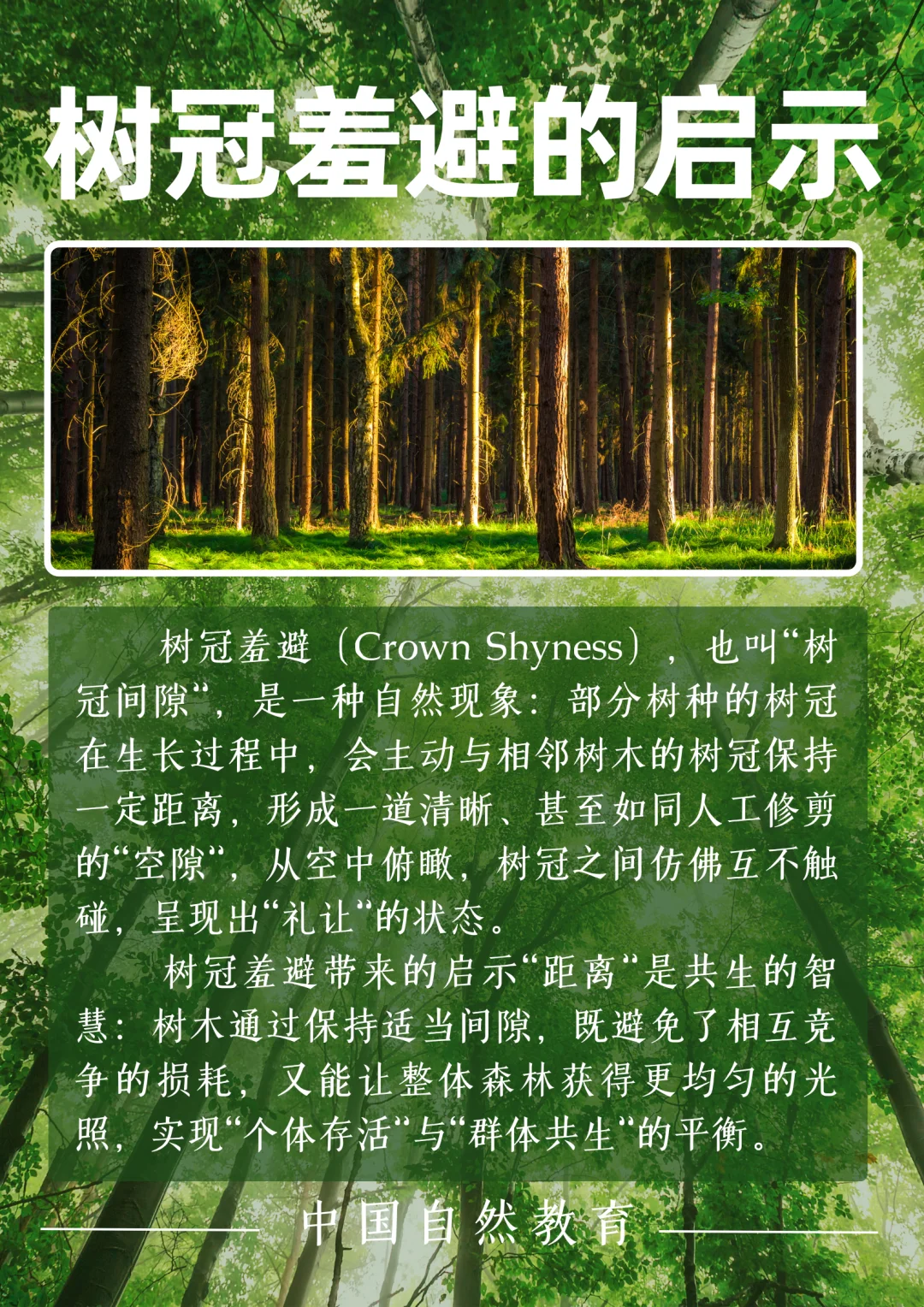

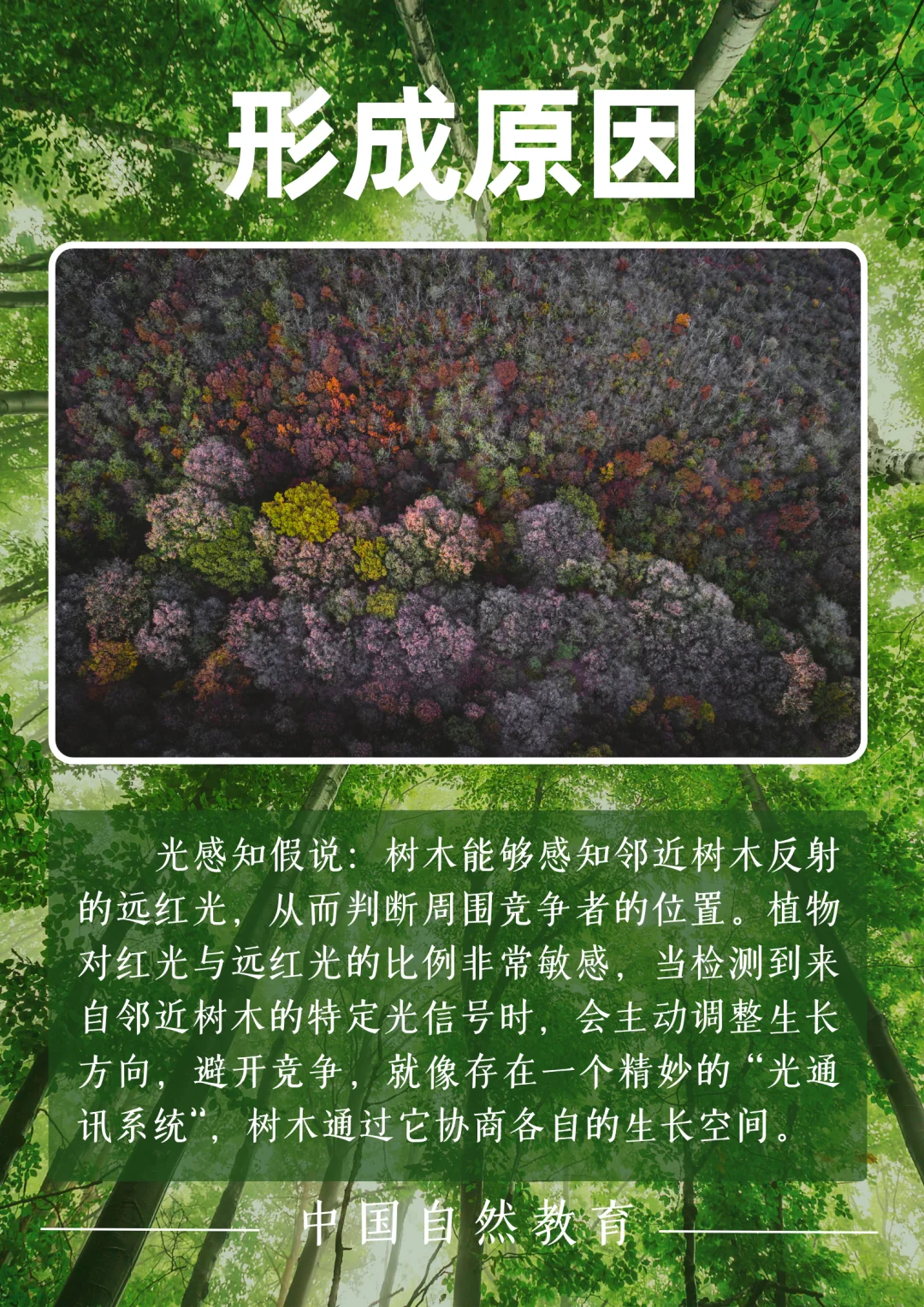

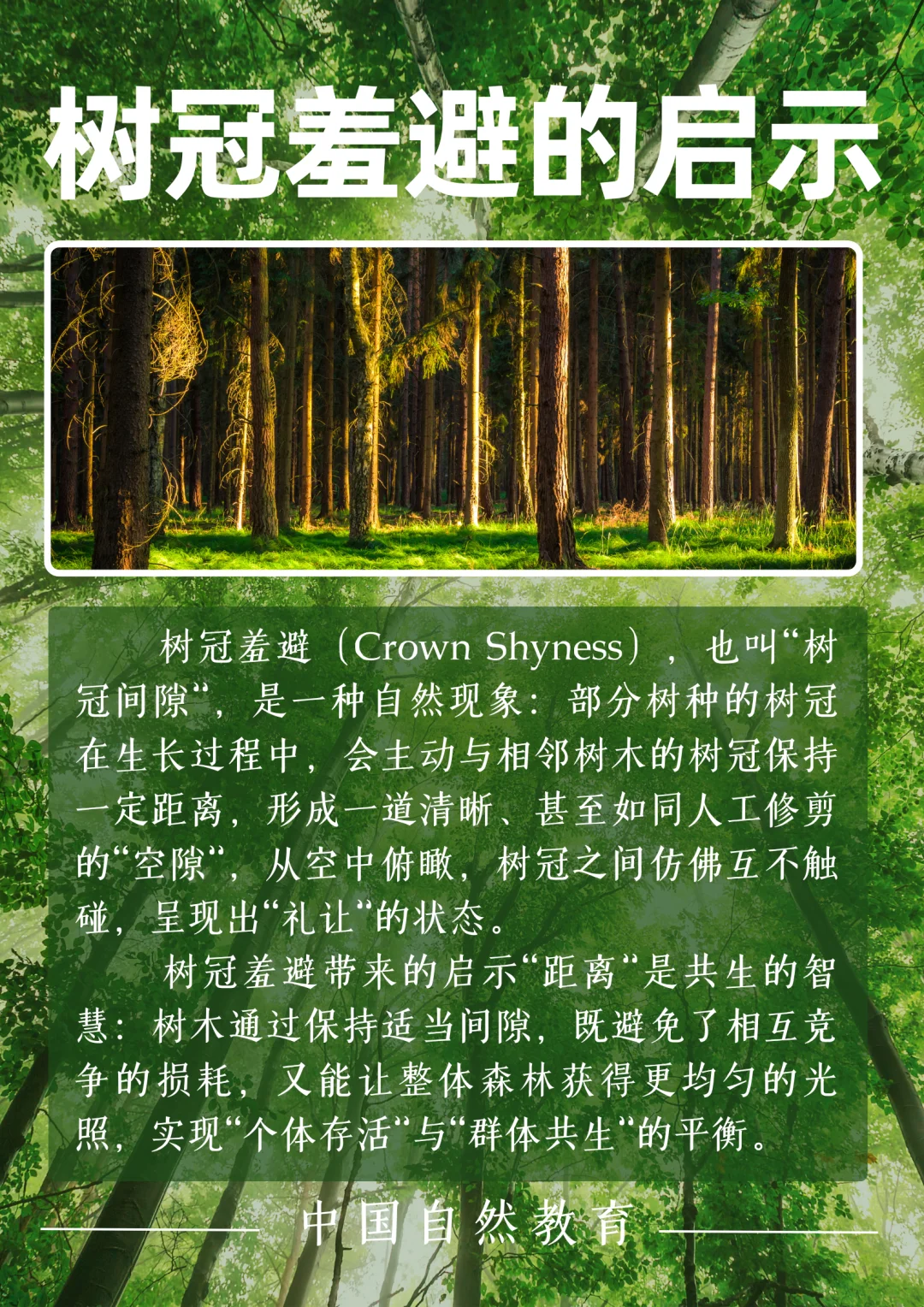

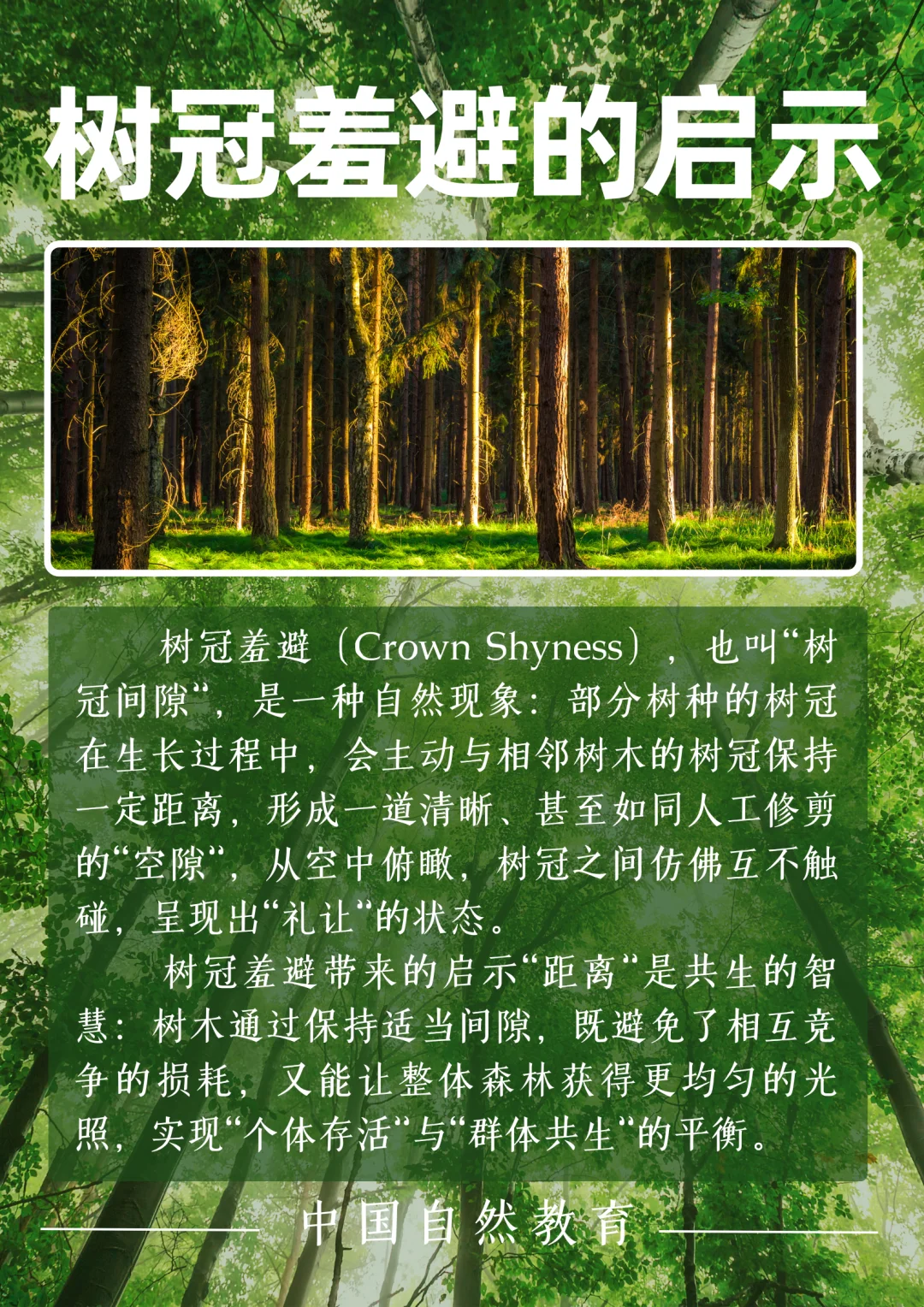

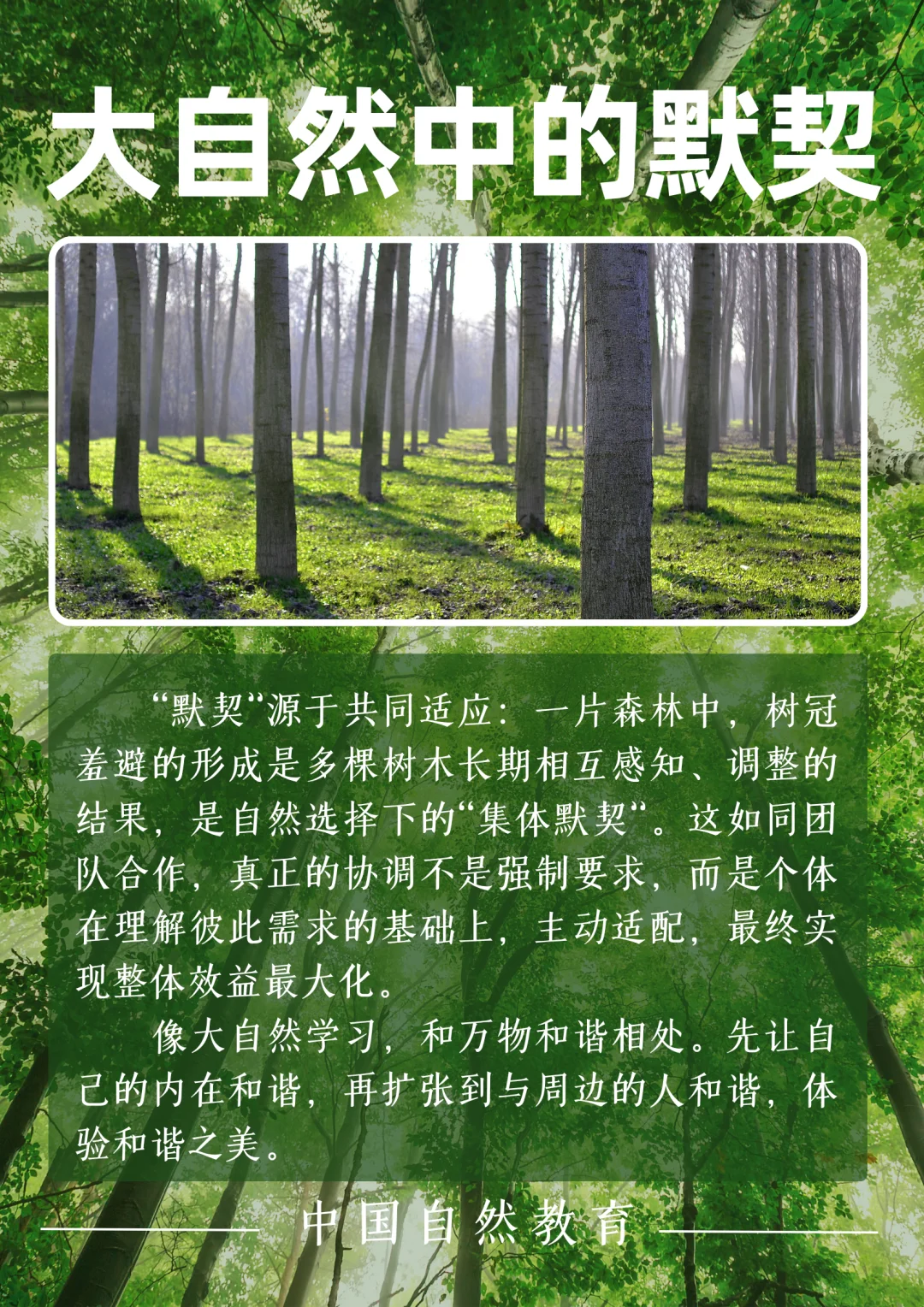

当阳光穿过茂密的林冠,你是否曾留意过一个奇妙的景象——相邻树木的枝叶在空中轻轻“退让”,在天际线勾勒出一道道细碎的、如同拼图般的空隙。这便是自然界最富诗意的生存默契,被科学家称作“树冠羞避”

它不是偶然的稀疏,而是树木用千万年演化出的“社交礼仪”。在热带雨林的巨树间,在温带森林的栎树群里,甚至在城市路边的行道树上,你都可能遇见这份温柔:樟树的新叶与枫树的枝丫保持着几厘米的距离,像怕惊扰对方的舞者;松针与杉枝在空中划出浅浅的界线,仿佛约定好互不触碰的挚友。阳光透过这些空隙洒下,在林间织就斑驳的光影,让每棵树都能公平地拥抱阳光,也让风有了穿行的通道,减少了台风天枝叶碰撞的损伤。

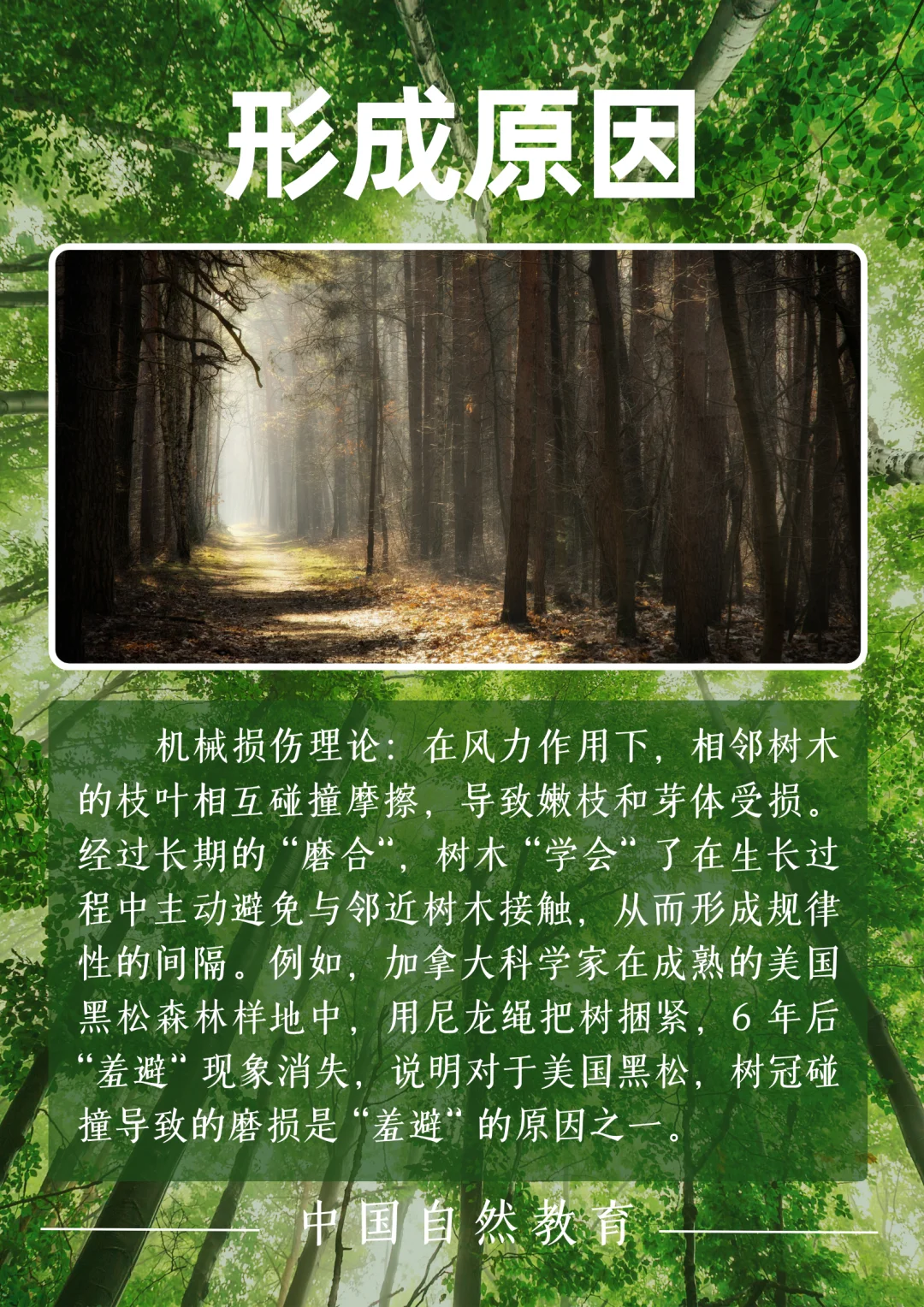

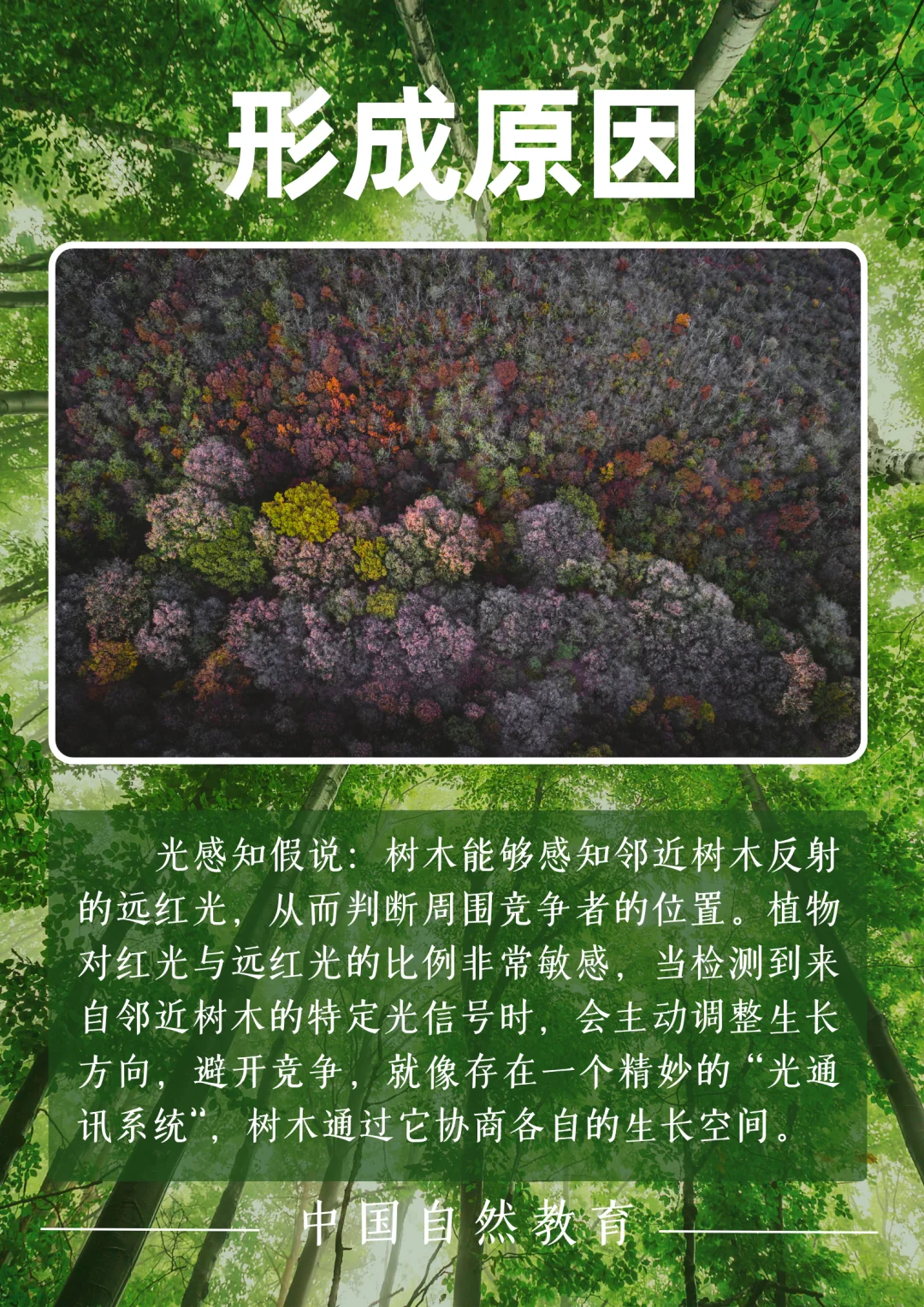

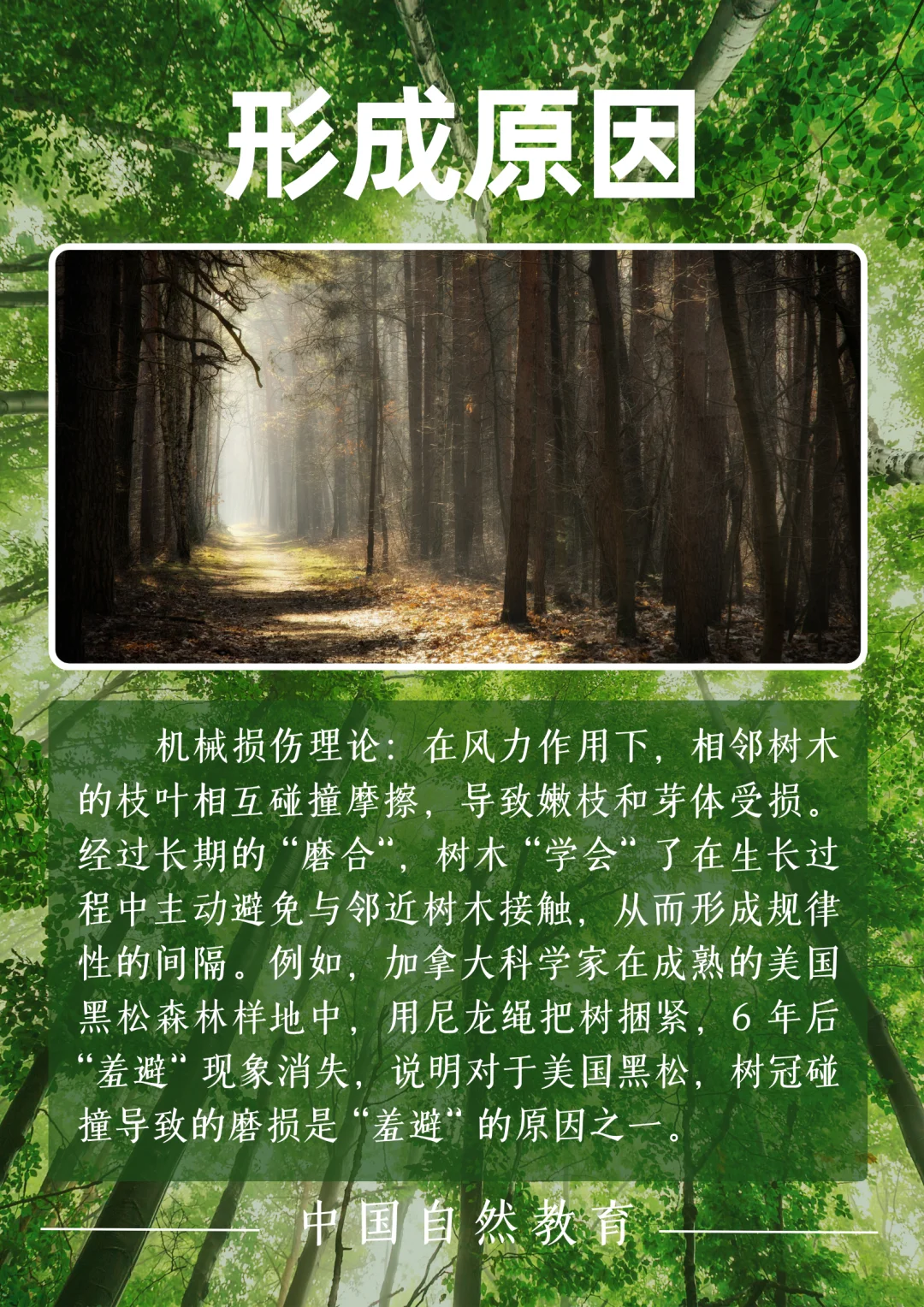

科学家说,这份“距离感”藏着树木的生存智慧:有的是为了避免叶片摩擦造成的物理损伤,有的是为了让每片叶子都能高效进行光合作用,还有的是通过根系传递化学信号,提前“协商”好生长边界。没有语言,没有指令,树木用最安静的方式,在拥挤的森林里为彼此留出空间,实现了“共生共赢”的平衡。

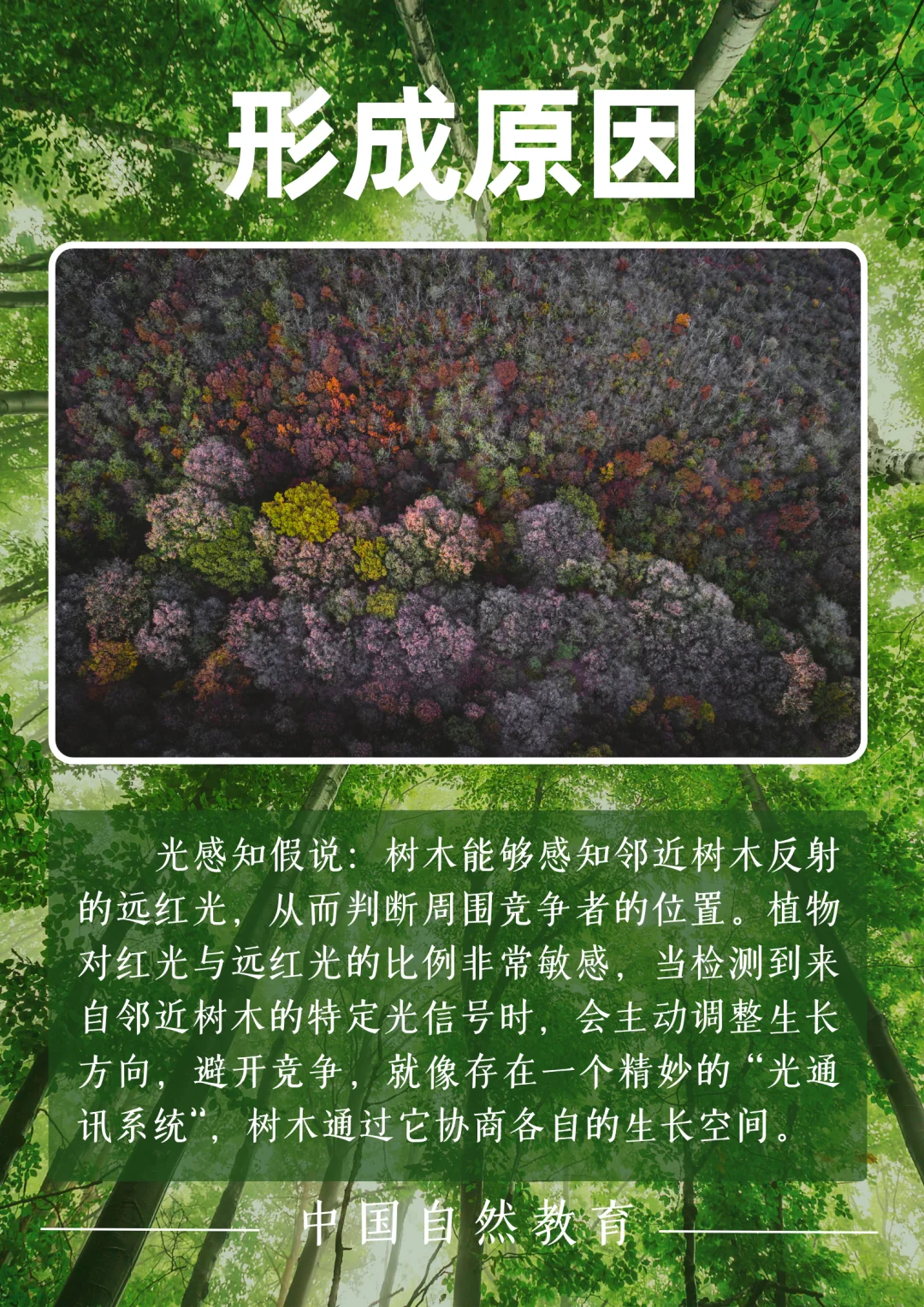

这份自然的默契,或许也藏着给人类的启示:真正的和谐,从不是毫无边界的拥挤,而是懂得在靠近时保持温柔的距离。就像森林里的树木,不争抢,不纠缠,却在各自的空间里蓬勃生长,共同撑起一片更广阔的天空。下次走进树林,不妨抬头看看那些树冠间的空隙——那是树木写给天空的诗,也是自然教给我们的,关于距离与共生的哲学。