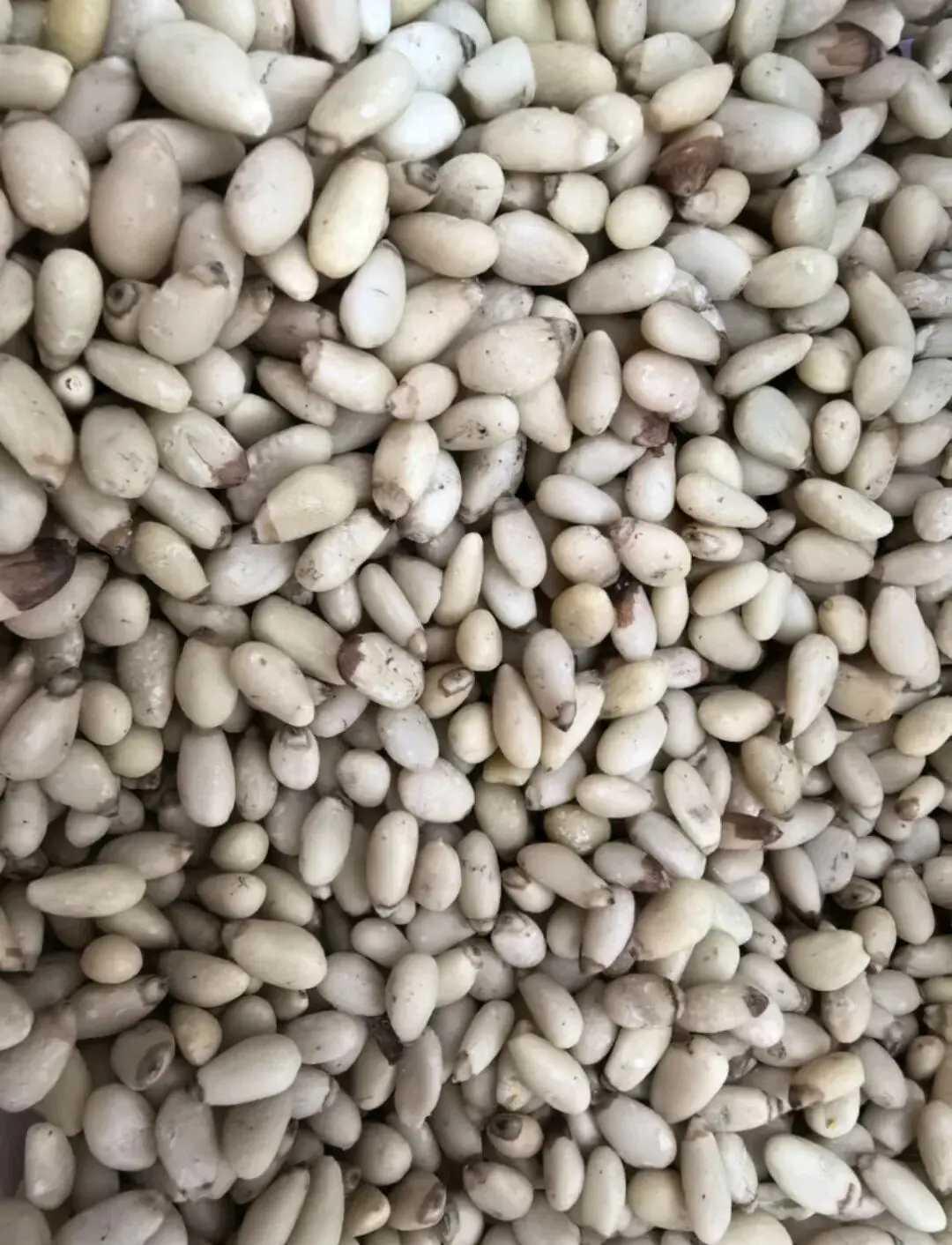

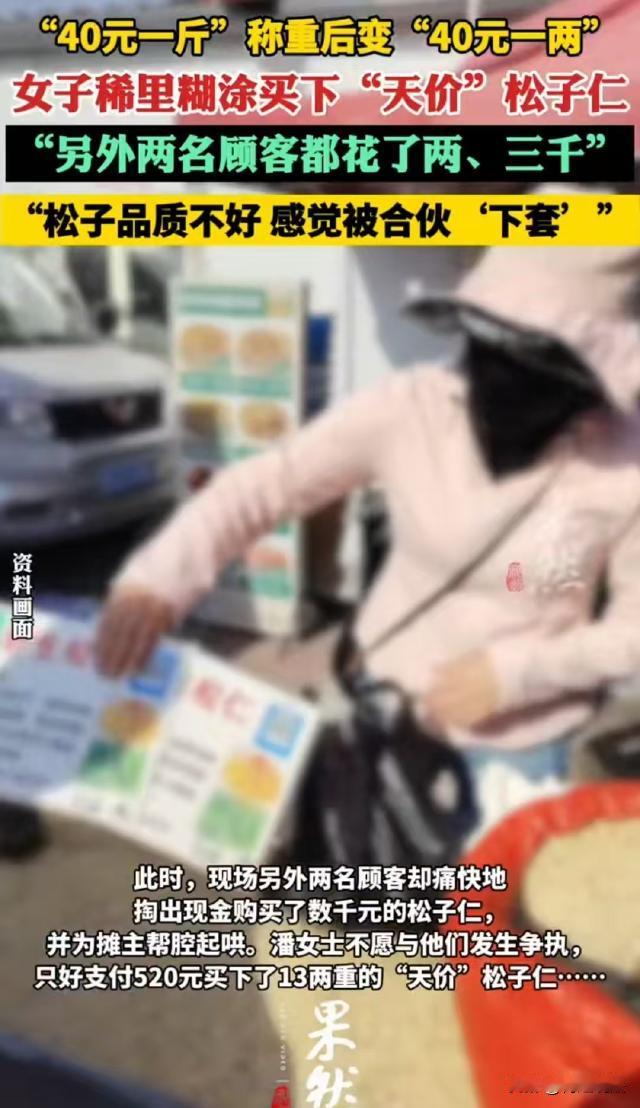

辽宁大连,潘女士看见路边卖松子的摊子旁边围了几个人,就凑热闹问摊主怎么卖,对方回答原本卖50元,给她算40元。潘女士装了一点,摊主好心地说,他还有一种更好的,原本卖70元也给她算40,一边说给潘女士加了两把。潘女士装了一小袋一共1斤3两,称重后摊主却说40一两,一共520元。潘女士顿时傻眼了。 10月21日,潘女士开车前往老母亲家,途经甘井子区某路段时,看到路边有个卖松子的摊子,摊子周围围了好几个人。 其中挑选松子的一男一女一直和摊主搭话,几个人一直在说松子吃了有什么什么好处,营养价值如何高。 潘女士听着他们的讨论,不由有点心动。潘女士的母亲年纪大了,她想买一点给老母亲吃。于是,潘女士下车问了下价格。 摊主是个中年男子,操着一口东北口音,非常憨厚的告诉潘女士:“50块钱,你要的话给你算40。” 潘女士一听价格不贵,就停下来准备买一点。 在潘女士挑选过程中,摊主又从摊子下面拿出来一袋松子,说:“这种营养价值更高,我原本卖70块钱一斤的,剩的不多了,也按40给你!” 说完,摊主抓起两把放进了潘女士和另外两名正在挑松子的顾客袋子里。见另外两人都表现的非常高兴,潘女士也就没有反对。 很快,潘女士挑好了,摊主接过去称重后说,一共1斤3两,520块钱。 潘女士吓了一跳,问:“多少?”摊主重复了一遍,520元。 潘女士这才知道,松子是40块钱一两,而不是她想象的40块钱一斤。 潘女士觉得价格太贵了不想要,可另外两个人却很爽快的掏钱买了,一个花了2000多块钱,一个花了3000多块钱,其中一个掏的还是厚厚的一沓红票子。 两个人付完钱后,摊主对潘女士说,她把两种松子混在一块了,不要不行,还口出恶言怼了她一通。 那两个付了钱的人也在旁边帮腔,说潘女士买不起就不要凑热闹问价钱,还说她抠抠搜搜太丢人了。 面对三人的联合围攻,潘女士不想和他们纠缠,只好不情不愿的付了520元钱。 路上,潘女士剥了几颗松子尝了尝,发现松子不仅不香,还有点发苦。到到母亲家后,潘女士仔细一看,松子表面有很多黑斑,看起来非常脏。 担心母亲吃出问题,潘女士最终将松子全部丢掉了。 可是事后,潘女士越想越不对劲,觉得摊主和那两个卖松子的像是一伙的,觉得自己被他们下了套。 这种案例时有发生,摊主这种行为,实际上是通过模糊价格诱惑顾客,然后再通过恐吓威胁等手段实现强买强卖的行为。 卖松子的摊主通过模糊价格的方式诱惑潘女士买松子,潘女士得知真实价格不想买时,摊主又称松子里被混入了其他品种的松子不能退。 随后,摊主和两个托就会前后夹击,通过使用语言恐吓、行为威胁等软暴力手段,使潘女士产生恐惧,进而实现强迫交易。 《治安管理处罚法》第四十六条规定,强买强卖商品,强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。 商品交易是发生在平等民事主体之间的经济关系,商品交易的主体在地位上是平等的。在交易过程中,买卖双方应当遵循自愿和公平的原则,顺利完成交易过程。 强迫交易的行为破坏了正常的市场交易秩序,侵犯了消费者、经营者的平等交易权及交易自由选择权,而且强迫交易行为常常有暴力、威胁手段,也侵犯了公民的人身安全。 《刑法》第二百二十六条规定,以暴力、威胁手段,强买强卖商品,情节严重的,构成强迫交易罪。 也就是说,潘女士遇到的这伙人,如果长期使用这种方法强迫他人买卖,且情节严重,他们就不仅仅是违反治安管理处罚法,还构成犯罪。 此外,摊主这种行为还构成消费欺诈。 摊主在提供商品或者服务过程中,通过模糊价格误导潘女士,使她误以为松子40元一斤,从而作出错误的消费决策。 称重后,摊主表明松子实际40元一两,这与潘女士的理解相差巨大,属于故意模糊价格单位,通过这种虚假的价格表示,误导潘女士进行交易,符合消费欺诈中通过虚假陈述误导消费者作出错误消费决策的特征。 当潘女士因价格太贵表示不想要时,摊主以两种松子混在一起为由强制要求潘女士购买,甚至口出恶言,这不仅侵犯了潘女士的自主选择权,也是消费欺诈行为的一种延伸表现。 《消费者权益保护法》第五十五条规定:经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。 因此,潘女士不仅可以举报摊主要求他们得到惩罚,还可以要求他们退一赔三。 来源:齐鲁壹点,环球网等,10月25日报道

![商家的那些迷惑行为[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/13592122049600723189.jpg?id=0)